DES HUAI-SU (725—?) Ig %:

Anspruch und Wirklichkeit künstlerischer Autonomie

Von Adele Schlombs, Heidelberg

Wer in den Biographien chinesischer Maler und Kalligraphen Zeichen

eines individuellen Bewußtseins sucht oder dem Drama künstlerischer Selbst¬

behauptung auf der Spur ist, wird sich oft enttäuscht sehen. Die Künstlerper¬

sönlichkeit in ihrer Individualität fällt nicht in das Raster offizieller Ge¬

schichtsschreibung. Andererseits wissen wir von Perioden, in denen Künstler ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein entwickelten.

Es ist zum Beispiel berechtigt, vom 8. Jahrhundert als einer Zeit der gro¬

ßen Genies — oder zumindest des großen Geniekults — zu sprechen. In allen

Gattungen begegnen wir Künstlern, die aufgrund ihrer unnachahmlichen Fä¬

higkeiten von ihren Zeitgenossen mit dem Epitheton des ,, Unsterblichen"

(hsien ii\ ) oder des ,, Heiligen" (sheng ^Ä) versehen werden. Man häh sie für

übernatürliche Talente, deren Hand von Göttern und Geistern geführt wird.

So ist der Dichter Li Po bekanntlich als ,,auf die Erde verbannter Unsterbli¬

cher" in die Geschichte eingegangen.' Wu Tao-tzu wurde der Rang eines

,, Heiligen der Malerei" (hua-sheng) zugesprochen.^ In der Schriftkunst be-

' Li Po (701—762) wurde so durch Ho Chih-chang (659—744) benannt.

Stephen Owen: The Greai Age of Chinese Poetry: The High T'ang

New Haven 1981, S. 109—143; bes. S. 114, 120.

2 Im Li-tai ming-hua chi (LTMHC) heißt es, die Malerei des Wu Tao-tzu (685—758?) sei vollkommen unabhängig (I u-pu) gewesen, und man habe ihn für einen ,, Heiligen der Malerei" (hua-sheng) gehalten. LTMHC. In:

Hua-shih ts'ung-shu. Hrsg. von Yü An-lan. Shanghai ^1982. Vol. 1,

Kap. 2, S. 22. In der Biographie des Wu Tao-tzu, ibid. S. 109, wird be¬

richtet, er habe immer erst kräftig dem Wein zugesprochen, bevor er sich an die Arbeit machte. Über seine Malerei heißt es, er habe einen eigenen neuen Landschaftsstil entwickelt (tzu wei i chia).

Die ., Wilde Konzeptschrift' des Huai-Su (725—?) 601

wunderte man Chang Hsü' und seinen Nachfolger Huai-su" wegen ihrer

„wilden" oder „verrückten" Konzeptschrift (k'uang-ts'ao S.W) und nann¬

te sie „Heilige der Konzeptschrift" (ts'ao-sheng).

Gemeinsam ist den oben genannten Künstlern, daß sie mit Vorliebe im

Weinrausch arbeiteten. ,, Vollkommene Ungezwungenheit" (fang-t'ang

gc*, pu Chi ^tSA ,, geistige Unabhängigkeit" (tu-pu ,, Neuheit

und Originalität" (hsin-ch'i Si iJ, so lauten einige der wichtigsten Qualitä¬

ten, die Zeitgenossen an ihren Werken rühmen. Was verbirgt sich hinter dem

Geniekult? Bestätigt sich darin so etwas wie ein Anspruch auf künstlerische Autonomie?^

Diese Frage soll am Beispiel der ,, wilden Konzeptschrift" untersucht wer¬

den. Wenn wir uns dabei besonders auf den Mönchskalligraphen Huai-su

konzentrieren, ist das durch die reiche Quellenlage begründet: erstens verfü¬

gen wir über eine gepauste Kopie (mo 2f tracing copy) seines Hauptwerkes,

3 In dem Gedicht des Tu Fu (712—770) auf ,,Die Acht Weinunsterblichen"

(Yin-chung pa-hsien ko) wird behauptet, der Genuß von drei Bechern Wein habe ausgereicht, um Chang Hsü (658?—748?) in den Zustand eines ,, Heiligen der Konzeptschrift" (ts'ao-sheng) zu bringen. Tu Tu hsin chieh.

Hrsg. von P'u CH'i-t-UNC. Peking -1978, S. 226—228. Siehe auch Hsiung PiNG-MiNG: Zhang Xu et la Calligraphie Cursive Folie. Paris 1984. (Me¬

moires de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises, Vol. 24.) S. 10 f., S. 168 f. Im Chiu T'ang-shu, Kap. 190 wird Chang Hsü in der offiziellen Biographie seines Freundes Ho Chih-chang erwähnt; dort heißt es, man hätte meinen können, Götter assistierten ihm bei seiner Schreibmethode.

" In der Biographie des Huai-su von Lu Yü M 3? (733—804) wird berich¬

tet, wie Yen Chen-ch'ing (709—785) — nachdem er Huai-sus Inspira¬

tionserlebnisse vernommen hatte — ihn als ,, Heiligen der Konzept¬

schrift" (ts'ao-sheng) bezeichnete. Lu Yü: T'ang-seng Huai-su chuan.

In: Shu-yüan ching-hua SJeIFS. Hrsg. von Ch'en Ssu (2. H.

13. Jh.). Shanghai 1919, Kap. 18, S. 10 a. Teile dieses Textes übersetzt in: Günther Debon: Grundbegriffe der Chinesischen Schrifttheorie.

Wiesbaden 1978 (Studien zur Ostasiatischen Schriftkunst, Vol. 3.).

S. 13—15. In Li Pos Lobeshymne auf Huai-sus Schrift lesen wir, sie wer¬

de allgemein als vollkommen unabhängig (tu-pu) eingeschätzt. Li Po:

Ts'ao-shu ko-hsing. In: Ch'üan T'ang-shih (CT). Kap. 167, S. 1792. Hsü Yao (8. Jh.) meint, die Intention Huai-sus ziele auf ,, Neuheit und Origi¬

nalität" (hsin-ch'i) ab. CT, Kap. 204, S. 2136.

' Die Autonomisierung der Kunst wird hier als Prozeß zunehmender ge¬

sellschaftlicher Arbeitsteilung verstanden. Der Anspruch auf Autonomie äußert sich in einem veränderten Verhähnis zwischen Künstler und Auf- traggeber/Rezipient (Geniekult) und entsprechend in einem veränderten Selbstbewußtsein des Künstlers. Das neue Selbstbewußtsein wiederum spiegelt sich im Werk auf der formal-ästhetischen Ebene. Zur Diskussion

des Autonomiebegriffs im Zusammenhang mit der europäischen Renais¬

sance s. Arnold Häuser: Sozialgesehichte der Kunst und Literatur.

München 1983, S. 331—363 und Peter Bürger: Theorie der Avantgar¬

de, Frankfurt 1974, S. 49—75.

der sog. Autobiographie*, zweitens sind Briefe des Huai-su an Sammler und

Mäzene überliefert, und drittens geben mehr als fünfzehn Gedichte, die ur¬

sprünglich als Empfehlungsschreiben gedacht waren, Aufschluß über seine

kalhgraphischen Darbietungen.

Wie artikuliert sich der Anspruch auf künstlerische Autonomie?

1. Autonomie gegenüber dem Diktat des klassischen Stils

— Erlebniskunst statt Nachahmungskunst

Im 7. Jh. war die Schrift des Wang Hsi-chih auf kaiserliches Geheiß in den

Rang eines klassischen Ideals erhoben worden.^ Kaum ein Kalligraph, der

sich seither der magischen Anziehung dieses Ideals hätte entziehen können.

Besonders im 7. Jh. wurde Wang von allen namhaften Schriftkünstlern ko¬

piert und nachgeahmt. Demgegenüber fordern Huai-su und Yen Chen-ch'ing

im 8. Jh. Erlebniskunst. Über die Nachahmung von Lehrern und Vorbildern

hinaus, so betonen sie, müsse man es in der Schriftkunst ,,aus sich selbst", d. h. aus dem eigenen Erleben heraus ,, erlangen" (hsü tzu te-chih S ?#

Befragt, worin denn nun sein Scblüsselerlebnis bestehe, antwortet Huai-su,

er habe eines Tages dahinziehende Sommerwolken beobachtet. Ihre äußere

Form habe sich ständig im Wind verändert und sei ohne feste Struktur gewe¬

sen. Seither habe er sich die Sommerwolken zum Vorbild genommen.

* Vollständige Reproduktion in der Serie: Shoseki meihin sökan. Vol. 27.

Tokyo 1965. In seinem Artikel: Lun Huai-su Tzu-hsü t'ieh mo-chi pen.

In: Wen-wu 12 (1983), S. 76—83 weist Cht Kung nach, daß die im Pa¬

lastmuseum Taipei befindliche Version von Huai-sus Autobiographie eine Faksimilekopie ist. Zunächt wurden die Strichkonturen auf einem über das Original gelegten Papier in äußerst feinen Linien nachgepaust;

anschließend wurden die Zeichen in Übereinstimmung mit den gepausten ümrißlinien mit einem relativ trockenen — und daher leichter zu kon¬

trollierenden — Pinsel nachgeschrieben. Gegenüber der Shuang-l<ou / '/en-Technik, bei der die Binnenflächen zwischen den Umrißlinien aus winzigen Punkten und Strichen aufgebaut werden, verfügt die Technik der nachgeschriebenen Zeichen über einen höheren Grad an natürlicher

Lebendigkeit. Mikroskopische Reproduktion einer Shuang-kou t'ien-

Kopie in: Lothar Ledderose: Mi Fu and the Classical Tradition of

Chinese Calligraphy. Prineeton 1979, Abb. 20. Die Tuschetonahtät der nachgeschriebenen Zeichen wirkt spröde und mager, da mit möglichst trockenem Pinsel gearbeitet werden mußte.

7 Roger Goepper: Shu-p'u: Der Traktat zur Schriftkunst des Sun

Kuo-t'ing. Wiesbaden 1974 (Studien zur Ostasiatischen Schriftkunst.

Vol. 2.). S. 1—21; Lothar Ledderose: op. cit., S. 24—28.

8 Lu Yü: op., cit.; Shu-yüan ching-hua. Kap. 18, S. 10 a.

Die ,, Wilde Konzeptschrift' des Huai-Su (725—?) 603

Das Schlüsselerlebnis ist Selbsterlebtes, und das macht seine Bedeutung

aus. Es enthält einen unverwechselbaren Bezug auf das Leben des Künstlers

und kann durch Lehrer und Vorbilder nicht ersetzt werden. Wenn für Huai-

su die dahinziehenden Sommerwolken das entscheidende Erlebnis sind, dann

heißt das, es gibt keine festen Regeln außerhalb des Selbst. Das Selbst wie¬

derum ist Spiegel der kosmischen Natur. Entsprechend beschreibt ein Zeitge¬

nosse die natürliche Spontaneität einer seiner Darbietungen:

Die Manier des Wilden Mönches, den Pinsel zu schwingen, ist wild und voll¬

kommen ungezwungen,

er überläßt sich ganz der natürlichen Schöpferkraft (t'ien-chi ^ *SI> und reißt alle kalligraphischen Regeln nieder.''

Dem Wang Hsi-chih wirft Huai-su vor, es mangele ihm an Spontaneität,

und das heißt letztlich, an Selbsterlebtem. Ein Zeitgenosse berichtet:

Er (Huai-su) sagt, er fühle überhaupt keine Hemmungen, sein Handgelenk nach Belieben zu drehen,

für Wang Hsi-chih, der sich an den Pinselschlachtplan'" hielt, hat er nur ein gewaltiges Lachen übrig."

2. Künstlerische Praxis als autonome Praxis —

Die Verselbständigung der Kalligraphie

in der Darbietungskunst

Das berühmte Lan-t'ing Vorwort entstand, nachdem Wang Hsi-chih sich

mit seinen Freunden am Lan-t'ing Pavillon bei einem Trink- und Dichtwett¬

bewerb vergnügt hatte.Er gab dem Tag einen würdigen Abschluß, indem

er die Gedichte mit einem Vorwort versah. Nichts deutet darauf hin, daß er

dies als einen demonstrativen künstlerischen Akt verstand. Anders das

Selbstverständnis von Künstlern wie Huai-su. Die Lobeshymnen auf seine

' Tou Chi (8. Jh.): Huai-su shang-jen ts'ao-shu ko. In: CT, Kap. 204,

S. 2134. Vgl. Roger Goepper: Notiz über expressive Techniken in der chinesischen Schriftkunst des 8. Jahrhunderts. In: Oriens Extremus 19 (Dez. 1972), S. 38.

Anspielung auf den ,, Pinselschlachtplan" der Dame Wei Fu-jen (Wei Fu-jen Pi-chen t'u). Fa-shu yao-lu. Kap. 1, S. 4b — 7a. Übersetzung Ri¬

chard Barnhart: Wei Fu-jen's Pi Chen-T'u and the Early Texts on

Calligraphy. In: Archives of the Chinese Art Society 18 (1964),

S. 13—25.

" Lu Shou: Huai-su shang-jen ts'ao-shu ko. In: CT. Kap. 204, S. 2135.

'2 Lothar Ledderose: op. cit., S. 19—24.

Schrift sind alle im Anschluß an kalligraphische Darbietungen" entstanden,

die er vor einem gebildeten Publikum gab. So lesen wir zum Beispiel:

Jung und Alt versammeln sich, Männer von Rang und Namen kommen herbei, indessen liegt er ausgestreckt auf einem Kissen aus dem Sediment von Wein,

immer noch halbbetrunken.

Dann plötzlich — einige laute Schreie,

und die Wände füllen sich mit Myriaden von Zeichen in vollkommen unge¬

zwungener Manier.'''

Als Darbietungskunst verselbständigt sich die Kalligraphie aus den prakti¬

schen Lebenszusammenhängen. Sie gewinnt den Charakter eines Schau¬

spiels, bei dem Publikum und Akteur klar von einander geschieden sind. In

der Trunkenheit streift der Künstler die Fesseln der Zivilisation von sich ab

und vollzieht den Libergang vom alltäglichen Leben zur Kunst. Seine Wild¬

heit (k'uang) ist ganz Kunst — und ungebändigte Natur zugleich. Die Emo¬

tionen, die in Huai-sus Kalligraphie zum Ausdruck gelangen, sind für das

Publikum nicht mehr unmittelbar nachvollziehbar. So lesen wir beispielswei¬

se in einem Gedicht über eine seiner Darbietungen:

Er war vollkommen enthemmt und überließ sich ganz seinen Emotionen,

wo mögen seine Gedanken dabei umhergeschweift sein?

Nachdem er den Pinsel aufgesetzt hatte, konnte man nur noch das Zucken von Blitzen verfolgen,

als sein Werk vollendet war, befürchtete man nur, Drachen möchten von den Zeichen aufsteigen."

Als autonome Darbietungskunst wird die Kalligraphie zu einem Akt dra¬

matischer Selbstdarstellung. So lesen wir in den Lobeshymnen auf Huai-sus

Schrift endlose Beschreibungen gewaltiger Naturphänomene, die einen Be¬

griff geben sollen von der Macht seines Genies. In der wilden Spontaneität

des Künstlers, so meint man, offenbart sich das Gesetz des Kosmos.

'3 Die künstlerische Darbietung im Sinne dramatischer Selbstdarstellung, bei der Publikum und Akteur klar voneinander geschieden sind, läßt sich als etablierte Kunstform erst für das 8. Jh. belegen. Neben den Berichten

über Huai-sus Darbietungen siehe z. B. den Bericht des LTMHC, Kap.

9, S. 109 und den des T'ang-ch'ao ming-hua lu. In: Mei-shu ts'ung-shu, Serie 2, Kap. 6, S. 14. Wu Tao-tzu ließ sich durch eine Darbietung des Schwerttänzers General P'ei Min zu einem Gemälde inspirieren, dieses wiederum veranlaßte Chang Hsü dazu, eine kalligraphische Darbietung

folgen zu lassen. Das T'ang-ch'ao ming-hua lu bemerkt dazu, die Zu¬

schauer seien sich einig darüber gewesen, an einem einzigen Tag in den Genuß von drei Meisterwerken gelangt zu sein. Übersetzung s. William R. B. Ac:ker: Some T'ang and Pre-T'ang Texts on Chinese Painting.

Leiden 1954, S. 232—234. Zu den Darbietungen der sog. I-p'in-Künstler s. Anm. 28.

1" Tou Chi: op. ck., CT, Kap. 204, S. 2134.

" Chu K'uei: Huai-su shang-jen ts'ao-shu ko. In: CT, Kap. 204, S. 2135.

Die „ Wilde Konzeptschrift' des Huai-Su (725—?) 605

3. Konkretisierung des Autonomieanspruchs im Werk —

Die „Autobiographie"

Die „Autobiographie" (Tzu-hsü t'ieh g^itey des Huai-su ist in das

Jahr 777 datiert. Sie besteht aus einer kurzen Beschreibung seiner künstleri¬

schen Laufbahn. Darauf folgen Zitate aus den erwähnten Lobeshymnen auf

seine Schrift, die etwa drei Viertel des gesamten Textes ausmachen.

Verglichen mit anderen Autobiographien ist die des Huai-su ungewöhn¬

lich: mit keinem Wort erwähnt er seine Kindheit, seine Familie, seine literari¬

sche Bildung oder seinen Werdegang als Mönch. Offenbar versteht er sich als

Schriftkünstler und nichts sonst.'* Möglich, daß es sich beim Tzu-hsü t'ieh

ursprünglich um eine Selbstempfehlung an einen Mäzen handelte; die vielen

Zitate lassen jedenfalls keinen Zweifel an seiner künstlerischen Anerken¬

nung, und das Werk selbst liefert eine unmittelbare Anschauung seiner Fä¬

higkeiten.

Die im Palastmuseum Taipei befindliche Version von Huai-sus ,, Autobio¬

graphie" ist eine gepauste Faksimile-Kopie des 12. Jh.s.''' Das Werk präsen¬

tiert sich als Erlebniskunst, insofern die Gesamtkomposition die Spuren

eines unwiederholbaren Schaffensprozesses deutlich zur Schau stellt. Vergli¬

chen mit Details aus dem Anfangs- und Mittelteil der Rolle steigert sich der

Ausdruck zum Ende hin ins Dramatische (Tafel XX, Abb. 1). Ein Eindruck,

der durch stark variierende Zeichengrößen, ausfahrende elliptische Pinselbe¬

wegungen und expressive, oftmals rohe Pinseltechniken evoziert wird.

Wahrscheinlich sind es Passagen wie diese, die von Zeitgenossen des Huai-su als ,,wild" oder ,, verrückt" empfunden werden.

Die wichtigsten Kompositionsmittel der K'uang-ts'ao sind erstens lange

Passagen von Ein-Strich-Kalligraphie (i-pishu — SL^), zweitens stark variie¬

rende Zeichengrößen und drittens die dichte Verwebung der Kolumnen.

" Zur Diskussion traditioneller autobiographischer Literatur s. Wolf¬

gang Bauer: Icherleben und Autobiographie im Alteren China. Heidel¬

berger Jahrbücher 8 (1964), S. 12—40 und Stephen W. Durrant: Seif

as the Intersection of Traditions. JAOS 106 (1986), S. 33—40. Das in

Huai-sus Autobiographie zum Ausdruck kommende Selbstbewußtsein

ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie sich etwa hundert Jahre zuvor der u. a. für seine Malerei und Kahigraphie bekannte Regierungsbeamte Yen

Li-pen (?—673) von Kaiser T'ai-tsung herumkommandieren lassen mu߬

te. LTMHC, Kap. 9, S. 104 f. Yen soh seine Söhne gewarnt haben: ,,ln meiner Jugend studierte ich gern und verfaßte Essays, aber seit ich nur noch für meine Malerei bekannt bin, muß ich Sklavenarbeit leisten — es gibt keine größere Schande! Ihr solltet Euch dies eine Lehre sein lassen und Euch davor hüten, diese Kunst auszuüben." Vgl. Übersetzung von William R. B. Acker: op. cit., S. 214.

''' Siehe Anm. 6.

Bei der Ein-Strich-Kalligraphie werden die einzelnen Zeichen zu rhythmi¬

schen Einheiten verschmolzen, d. h. sie verlieren ihren Eigenwert zugunsten

übergeordneter Strukturen. Die rhythmische Einheit aber stellt keine seman¬

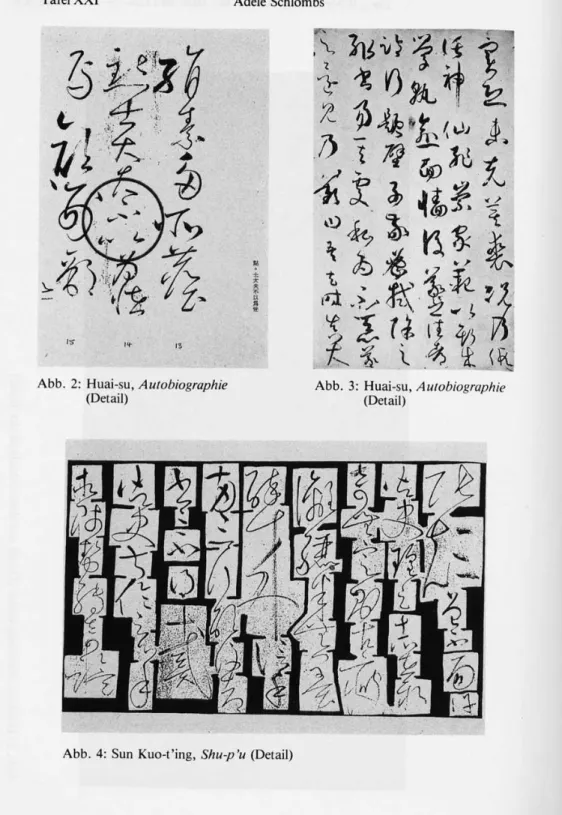

tische Einheit dar. In Zeile 14 (Tafel XXI, Abb. 2) zum Beispiel werden die

semantischen Einheiten zugunsten kompositorischer Effekte aufgebrochen.

Tien, shiii, ta (14/1,2,3) U ±% bilden die erste Sequenz, die durch ihren

streng axialen Aufbau einen Eindruck von Verhärtung erweckt. Die Zeichen

fu, pu und / (14/4,5,6) ^ ^ i-J. dagegen lösen sich in wirbelnde Punkte auf,

die um die zentrale Vertikale von pu :^ kreisen. Zuletzt stabilisiert sich die

Kolumne in wei und Icuai (14/7,8) in weicherem Modus. Strenge Axia-

lität, flirrende Auflösung und schließlich Stabilisierung — jenseits aller Zei¬

chensemantik wird hier ein Umwandlungsprozeß sinnlich erfahrbar. Huai-su

bedient sich der Ein-Strich-Kalligraphie, um die Zeichen an seinen persönli¬

chen Rhythmus zu assimilieren, zugleich werden sie in unwiederholba¬

ren Kompositionen differenziert.

Ein weiteres Kompositionsmittel sind die oft dramatisch variierenden Zei¬

chengrößen (Tafel XXI, Abb. 3). Wenn man von der individuellen Form der

Zeichen abstrahiert und sie als Vierecke auffaßt, die sich jeweils aus den Ex¬

trempunkten einer Komposition ergeben, wird die Variationsbreite der Zei¬

chengrößen anschaulich. Große, kleine, breite und schmale Zeichen bilden

eine lebendige Struktur kontrastierender Gewichte. Die Kolumne wird zu

einem empfindlichen Organismus, in dem jeder Teil die Balance des Ganzen

beeinflußt. Verglichen mit dem Shu-p'u des Sun Kuo-t'ing'^ (Tafel XXI,

Abb. 4) — ein Werk, das repräsentativ ist für die klassische Tradition, wie

sie im 7. Jh. gepflegt wurde — zeigt die ,, Autobiographie" ein kompositori¬

sches Gleichgewicht, das aus dem Spiel kontrastierender Gegensätze er¬

wächst. Im Shu-p 'u geht es dagegen um die Harmonie und das Ebenmaß von

Äquivalenten.

Häufig erfüllen die variierenden Zeichengrößen eine expressive oder illu¬

strative Funktion. In Zeile 118 (Tafel XXII, Abb. 5) werden die ,, prinzipiel¬

len Ideen" li-shih (118/3,4) JlSft durch die ,, Emotionen" chi-ch'ieh

(118/1,2) m.'^ zur Seite geschoben. Zeile 108 (Tafel XXII, Abb. 6) be¬

schreibt Huai-sus überwältigtes Publikum. ,,Es vergeht ihnen Hören und Se¬

hen, und sie kommen mit dem Schauen nicht mehr nach", shih-sheng k'an-

pu-chi ^ S * ^ 5. ■ In fransigen Kaskaden driftet die Kolumne prekär nach

rechts; zuletzt wird sie aufgefangen durch die ausfahrenden Diagonalen von

pu ^ und chi S. . Ist Methode in dieser Wildheit? Ironie — nämlich in Form

der Übertreibung — und einen treffenden Sinn für das Komische und Absur¬

de wird man dem Huai-su wohl kaum absprechen können.

Roger Goepper: Shu-p'u, Abb. 49.

Die „ Wilde Konzeptschrift' des Huai-Su (725 ~?) 607

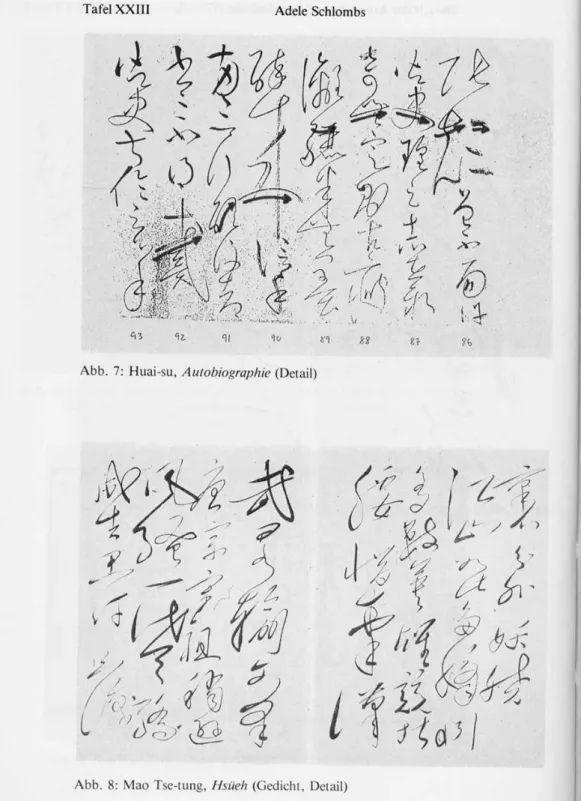

Ein weiteres Kompositionsmittel ist schließlich die dichte Reihung der Ko¬

lumnen. Hieraus ergeben sich nicht nur laterale Korrespondenzen (Tafel

XXIII, Abb. 7), sondern auch der leere Raum zwischen den Zeichen nimmt

unverwechselbare Gestalt an. Die lateralen Korrespondenzen entspringen

dem persönlichen Rhythmus des Künstlers. Sie deuten darauf hin, daß er

sich während des Schreibens nicht nur des gerade zu schreibenden, sondern

auch der bereits geschriebenen und der noch zu schreibenden Zeichen be¬

wußt war. Ein Zustand traumwandlerischer Sicherheit, an den Freihandko¬

pien und Fälschungen von Werken des Huai-su verständlicherweise nie

heranreichen."

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Autonomisierung der Kalli¬

graphie zur Bereicherung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten beigetragen hat.

Die ,, wilde Konzeptschrift" bietet neue Freiräume zur Äußerung des spon¬

tanen Willens, der sinnlichen Imagination und der Gefühle.

Daß die K'uang-ts'ao für die weitere Entwicklung der Schriftkunst kei¬

nesfalls folgenlos blieb, ließe sich an zahlreichen Werken belegen.Die

Wirkungsgeschichte von Huai-sus Stil soll hier nur am Beispiel eines Ge¬

dichtes von Mao Tse-tung (1889—1976) (Tafel XXIII, Abb. 8) belegt wer¬

den. 2' Das Werk ist durch hiebartig emporschnellende Horizontalstricbe

gekennzeichnet; trotz des rasanten Schreibtempos verfügen die Komposi¬

tionen einzelner Zeichen jedoch nicht über die formale Ökonomie der zu¬

vor gezeigten Beispiele von Huai-sus Konzeptschrift.

4. Die Grenzen künstlerischer Autonomie —

Abhängigkeit von Sammlern und Mäzenen

Im 8. Jh. erweiterte sich der Kreis der Kunstsammler und Mäzene. Ne¬

ben Kaiserhof und Tempeln traten nun auch Privatleute und über das Exa¬

menswesen aufgestiegene höhere Beamte als Auftraggeber in Erscheinung.

" Siehe z. B. das dem Huai-su zugeschriebene Yüan-erh-neng-chuan-

Fragment im Metropolitan Museum New York, ehemalige Crawford-

Sammlung. Es handeh sich um eine Fälschung, die sehr wahrscheinlich in Anlehnung an die im Jahre 1603 von Tung Ch'i-ch'ang (1555—1636)

herausgegebene Musterschriftensammlung Hsi-hung t'ang t'ieh ent¬

stand. Reproduktion der Fälschung in: Jonathan Chaves: The Legacy

of Ts'ang Chieh: The Written Word as Magic. Oriental Art NS. 23

(1977), S. 200—215, Abb. 6.

20 Siehe z. B. Huang T'ing-chiens (1045—1105) Niederschrift von Li Pos

Gedicht / chiu-yu shih in der Sammlung des Füjii Yürinkan, Kyoto; re¬

produziert in: Shodö Zenshü. Vol. 10, Abb. 62—68. Beispielhaft für

Huai-sus Einfluß in der späten Ming-Zeit ist Tung Ch'i-ch'angs Epilog zum Lo-han teng t'ieh, Nationalmuseum Tokyo; reproduziert in: Shodö Geijutsu. Vol. 8, Abb. 108—111.

Huai-sus „wilde Konzeptschrift" entsprach dem Bedürfnis einer haupt¬

städtischen Elite nach unverstellter Natürlichkeit. Freilich trugen seine

Darbietungen auch den Charakter eines gesellschaftlichen Ereignisses. Sie

steigerten das Renommee des Mäzens und förderten letztlich das Zusam¬

mengehörigkeitsgefühl der Oberschicht. In der Einleitung zu einem Ge¬

dicht über eine Darbietung des Huai-su lesen wir:

Seit einigen Tagen bringt der verrückte Mönch die Hauptstadt in Aufruhr,

morgens kommt er auf den Pferden von Prinzen, Herzögen und großen Her¬

ren dahergeritten,

abends logiert er in den Villen von Prinzen, Herzögen und großen Herren.

Wer hält nicht mit weißer Seide bespannte Stellschirme bereit?

Wer läßt nicht Wände mit neuem Putz überziehen?

Wände erstrahlen in herrlichem Weiß, Stellschirme schimmern wie frischer Tau.

Wie ungeduldig diese Leute darauf warten, daß er seinen Pinsel darauf

schwingen möge, ihre Gier nach einem Werk von ihm können sie kaum

bändigen.

Sie senden Prachtrosse aus, um ihn in ihre Hallen zu holen,

und umgeben ihn mit goldenen Gefäßen — randvoll mit Wein, dem der Duft

von Bambusblättern entströmt.^^

Als Genie wird der Künstler hofiert. Zugleich ist er Abhängiger, denn ohne

die Unterstützung seiner Gönner wäre er ein Unbekannter und seine Kunst

wäre eine andere. So heißt es in dem oben zitierten Gedicht schließlich:

Wilder Mönch! Obwohl Deine Kunst überragend ist,

bist Du doch auf reiche Mittelsmänner angewiesen.

Hätte Herr Chang vom Ritenministerium Dich nicht in die Hauptstadt ge¬

bracht,

wie könnte Dein Name über Nacht in alle vier Ecken des Reiches vorgedrun¬

gen sein?

Offenbar war Huai-su die meiste Zeit seines Lebens unterwegs, um für

wechselnde Sammler und Mäzene zu arbeiten. Daß seine Reisen nicht nur

aus glänzenden Höhepunkten bestanden, sondern durchaus beschwerlich

sein konnten, geht aus einigen seiner Briefe hervor. In einem Brief an einen

nicht identifizierten Auftraggeber lesen wir:

Seit Morgengrauen habe ich auf meinem Essen herumgekaut, aber ich konnte nichts herunterbringen und bin äußerst niedergeschlagen. Außerdem lebe ich zur Zeit in einem Gasthaus, wo mir alles |zur Arbehl Notwendige fehh. Hin-

" ?^ ""^«^ '^'^^^ ..Schnee" (hsüeh); reproduziert in: Mao chu- hsishih-tz u mo-chi. Peking 1978, Nr. 8.

" S^2W4^ ^ ^^""S-jen ts'ao-shu ko. In: CT, Kap. 261,

Die ., Wilde Konzeptschrift' des Huai-Su (725—?) 609

zu kommt, daß ich alt geworden bin. Deshalb, wenn Sie mich treffen wollen, werden Sie sich Monate oder Jahre gedulden müssen.^'

In einem Brief an einen nicht identifizierten Sammler namens Lü schreibt

Huai-su:

Herr Lü, Sie sind wirklich ein Kunstliebhaber. Sie haben mich mehrmals auf¬

gesucht, und das hat mich schließlich ein wenig in Stimmung gebracht. Sie können mein Werk in der Tiefe Ihrer Truhe aufbewahren .2''

In den Quellen wird das Thema Entlohnung und materielle Vergütung nie

offen zur Sprache gebracht. Die Frage, wie künstlerische Arbeit als autono¬

me, rein geistige Tätigkeit zu bewerten sei, hat die Mäzene des Huai-su je¬

doch beschäftigt. Mit welchem Recht kann der Künstler für seine Arbeit

einen besonderen Status reklamieren, der in keinem Verhältnis steht zum

praktischen Aufwand seiner Tätigkeit? Huai-sus Gönner Chang Wei !S ,

Vizepräsident im Ritenministerium, bei dem er längere Zeit logierte, äußert

sich scherzhaft und doch auch kritisch über das Selbstbewußtsein seines

Schützlings:

Stellschirme und Banner dienen dem Schmuck von Hallen und Häusern. Wä¬

re es nicht aufgrund außerordentlicher Verdienste und großer Leistungen, so käme unsereiner nicht in den Genuß ihres Besitzes. Früher pflegte man zu sa¬

gen: ,,Wenn eine Frau nicht webt, dann wird sie dafür im Winter bitterlich frieren".25 Der Arme sehnt sich nach einem kleinen Stück Stoff, um sich dar¬

aus einen Mantel mit Fellfutter zu machen, und doch wird es ihm kaum gelin¬

gen, in den Besitz eines solchen zu gelangen; um wieviel weniger erst wird er sich über längere Zeit zwischen Bannern und Stellschirmen aufhalten kön¬

nen! Huai-su dagegen ist nur ein Mönch, der sich neunmal am Tag betrinkt.

Pinsel und Tusche benutzt er, um seinen Emotionen freien Lauf zu lassen;

und wenn er schreibt, dann verbraucht er unzählige Rollen teuerster Seide aus Wu (Provinz Chiangsu). Zeigt das nicht in der Tat, daß die Begierde (huai III ) nach weißer Seide (su schon in seinem Namen enthalten ist?^'

23 Der Brief ist in Form einer Steinabreibung unter dem Titel K'o-she t'ieh in der 1603 von Tung Ch'i-ch'ang kompilierten Musterschriftensamm¬

lung Hsi-hung t'ang t'ieh überliefert. Reproduziert in: Shodö Geijutsu.

Vol. 5, S. 187, fig. 12; Transkription des Textes in: Shih-ku t'ang shu- hua hui-k'ao. Vol. 1, Kap. 8, S. 393.

2" Der Brief ist unter dem Titel Lü kung t'ieh überliefert. Eine in das Jahr 1093 datierte Steingravierung befindet sich im Stelenwald von Hsi'an; re¬

produziert in: Shodö Geijutsu. Vol. 5, S. 206 f., Abb. 131.

25 Anspielung auf Kuan-tzu. (Kuo-hsüeh chi-pen ts'ung-shu). Kap. 3,

S. 91b.

2* Anspielung auf die Doppeldeutigkeit des Mönchsnamens Huai-su.

Eigentlich bedeutet dieser Name Wertschätzung (huai) der Schlichtheit (su). Im Sinne übersteigerter Wertschätzung kann huai jedoch auch als Begierde verstanden werden, während su für schlichte — also noch unbe¬

schriebene — weiße Seide stehen kann.

27 Lu Yü: op. cit., S. 10b.

Überzeugt von seinem Genie, verhält Huai-su sich nicht wie der arme

Mann, der er letztlich ja doch ist. Gemeinsam mit einigen anderen Malern

und Kalligraphen des 8. und 9. Jh.s, die ebenfalls von Mäzenen abhängig

waren und ihr Talent in Darbietungen zur Schau stellten^^, nimmt er eine

Sonderstellung ein: materiell abhängig und doch frei, Berufskünstler und

doch auch Amateur.

Die T'ang-zeitlichen Ansätze zu künstlerischer Autonomie haben jedoch

nicht — wie im Europa der Renaissance — zur Herausbildung eines freien

Berufskünstlertums geführt.^' Vielmehr mündeten sie im 11. Jh. in der For¬

mulierung des Literatenideals, das in der Amateurkunst die höchste Vollen¬

dung sah und die erwerbsmäßige Kunstpraxis mit dem Stigma eines routine¬

mäßigen Professionalismus behaftete.'"

28 Zu dieser Gruppe zählen nicht nur Chang Hsü und Wu Tao-tzu (s. Anm.

13), sondern auch exzentrische Maler wie Chang Chih-ho, Wang Mo, Li

Ling-sheng u. a. Siehe Shujiro Shimada: Conceming the I-p'in (un-

trammeled) Style. Trsl. by James Cahill. In: Oriental Art NS 7 (1961), S. 66—74.; 8 (1962), S. 130—137; 10 (1964), S. 19—26. Wai Kan-ho hat auf den Zusammenhang ihrer unkonventionellen Pinsekechniken mit der Musik hingewiesen. Chang Chih-ho zum Beispiel arbeitete bei musikali¬

scher Begleitung und bewegte den Pinsel rhythmisch im Takt dazu. Der in der Theorie der Literatenmalerei häufig verwendete Terminus p'o-mo

— rhythmisch auf die Malfläche ,, geschlagene" oder ,, geklopfte" Tu¬

sche — läßt sich entsprechend auf die 1-p'in-Künstler des 8. Jh.s und die

Terminologie für den Gebrauch von Perkussionsinstrumenten zurück¬

führen. Wai-kam Ho: Haboku no gengi. In: Museum (Tokyo National¬

museum) 378 (Okt. 1982), S. 4—13.

2' Bei der Autonomisierung der Kunst in der italienischen Renaissance spielte das Mäzenatentum der Fürstenhöfe und Stadtstaaten eine wesent¬

liche Rolle, denn es ermöglichte die Emanzipation von den Zünften.

Zum Konflikt zwischen Künstlern und Zünften s. Rudolf und Margot

Wittkower : Bom under Saturn: The Character and Conduct of A rlisls:

A Documented History from Antiquity to Ihe French Revolution. Lon¬

don 1963, S. 8—25.

3" James Cahill: Confucian Elements in Ihe Theory of Painting. In: The

Confucian Persuasion. Hrsg. Arthur Wright. Stanford 1960, S. 115—

140, bes. S. 128—131; 137 f. Siehe auch Susan Bush: The Chinese Lite¬

rali on Painting: Su Shih (1037—1101) lo Tung Ch'i-ch'ang (1555—

1636). Cambridge 1971. (Harvard-Yenching Instkute Studies. 27.)

Die ,. Wilde Konzeptschrift ' des Huai-Su (725—?) 611

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 1 (Tafel XX): Huai-su, Autobiographie (Detail aus dem Schlußteil

der Rolle)

Abb. 2 (Tafel XXI): Huai-su, Autobiographie (Detail) Abb. 3 (Tafel XXI): V{\ia\-iu, Autobiographie (DetaA).

Abb. 4 (Tafel XXI): Sun Kuo-t'ing, S/jw-p'« (Detail)

Abb. 5 (Tafel XXII): Umm-sü, Autobiographie (DeidW)

Abb. 6 (Tafel XXII): Hw&x-su, Autobiographie (DetaA)

Abb. 7 (Tafel XXIII): Hüm-sm, Autobiographie (DemY)

Abb. 8 (Tafel XXIII): Mao Tse-tung, Hsüeh (Gedicht, Detail)

m

I

^••■v:^m^0m^rtmit4fnfr!g'--»c^fr-^r^^:'.

Abb. 4: Sun Kuo-t'ing, Shu-p'u (Detail)

Die „ Wilde Konzeptschrifl ' des Huai-Su (725—?)

Abb. 8: Mao Tse-tung, Hsüeh (Gedicht, Detail)