Research Collection

Doctoral Thesis

Vergleichende Untersuchungen an Leitapparaten von Francisturbinen

Author(s):

Strickler, Albert Publication Date:

1916

Permanent Link:

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000097138

Rights / License:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.

ETH Library

Vergleichende Untersuchungen an Leitapparaten von Francisturbinen

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich

zur

Erlangung

derWürde eines Doktors der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt

vonA. Strickler, dipl. Masch.-Ingenieur

aus Hirzel (Zürich)

Referent:

Herr Prof. Dr. F.Prâsil

155

Korreferent

: Herr Prof.R.

EscherZURICH 1916

Jean Frey,

Buch- und Kunstdruckerei— II —

Curriculum vitae.

Ich wurde am 25.

Juli

1887 in Wädenswil(Kt. Zürich) geboren

und durchlief die

dortigen

Primär- und Sekundärschulen. NachErlangung

desMaturitätszeugnisses

der zürcherischen Industrie¬schule

bezog

ich im Herbst 1906 dieEidg.

Techn.Hochschule,

an derenAbteilung

fürMaschinen-Ingenieure

ich im Sommer 1911 dasDiplom

erwarb.Die Studienzeit war durch

einjährige praktische Tätigkeit unterbrochen,

die ich in der Tuchfabrik vonPfenninger $

Co. inWädenswil und in den Werkstätten von Gebrüder Sulzer in Winter- thur absolvierte. Nach einer

längern

Studienreise in Deutschland undSkandinavienimSommer 1911 trat ich imAugust

diesesJahres

als

Ingenieur

in die Dienste der Maschinenfabrik von EscherWyss

$

Cie. inZürich,

wo ich bis Sommer 1913 in derenAbteilung

fürWasserturbinen

tätig

war. Seit Oktober 1913 habe ich dieStellung

eines Konstrukteurs und Assistenten für Maschinenbau bei Herrn Prof. Dr. Prâsil an der

Eidg.

Techn. Hochschule inne.(1

Ill

Vorliegende

Arbeit verdankt ihr Entstehen teilweise den Erfah¬rungen während meiner frühern

praktischen Tätigkeit

alsIngenieur

der Maschinenfabrik Escher

Wyss b, Co.,

z. T. auch derAnregung

durch meinen verehrten

Lehrer,

Herrn Prof. Dr. F. Prahl. Ichspreche

ihm und allenandern,

die mich bei derVorbereitung

und Durch¬führung

der Versuche mit Rat und Tat unterstützthaben,

meinentiefgefühlten

Dank aus. Diesergebührt

in erster Linie auch der Firma EscherWyss 8f Co.,

welche die Versuchsturbine dem Maschinen- Laboratorium zum Geschenk machte; sodann verdanke ich dem Wohl¬wollen der Herren Generaldirektor Dr.

Zoelly

und DirektorHuguenin,

sowie der

bereitwilligen

Mithülfe von HerrnOber-Ingenieur Gagg

dasweitere Fortschreiten und die

Beendigung

meiner Arbeit.ZURICH, Juni

1915.A.

STRICKLER, Ing.

— IV -

Inhaltsübersicht.

Seite

Einleitung

1Kapitel

I.Die Versuchsturbine und die

Versuchseinrichtungen

im Maschinen-Laboratorium der

Eidg.

Techn. Hochschule 3Kapitel

II.Die

vergleichenden

Bremsversuche an der Versuchsturbine . . 9Kapitel

HLDie

Druckmessungen

anLeitapparat

und Gehäuse der Versuchs¬turbine 15

a) Durchführung

derVersuche; Fehlerbestimmung

. . 15b) Darstellung

der Resultate 16c) Verwertung

der Resultate 27Kapitel

IV.Versuche über die

Regulierarbeiten

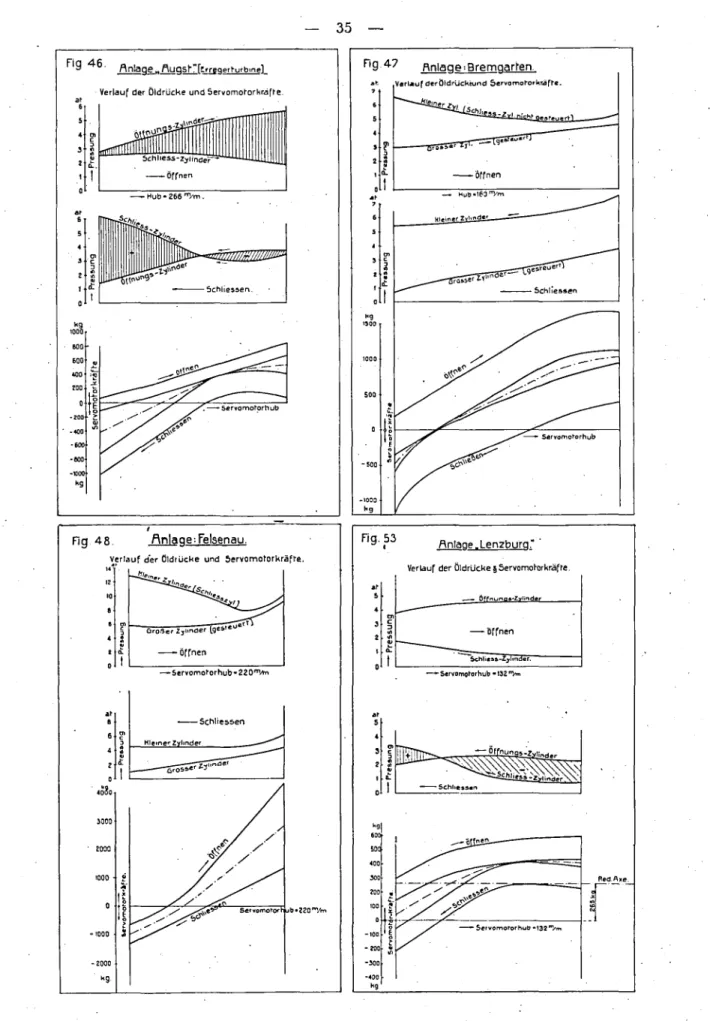

grosser Francisturbinen . . 29a)

VersucheLaufenburg

u. a .... 29b)

Der reine Schaufelwiderstand 36c)

Der Leerwiderstand 40d)

Der zusätzliche Widerstand 45Kapitel

V.Hydrodynamische Untersuchungen

491

Einleitung.

Bei dem

heutigen

scharfenKonkurrenzkampf

im Wasserturbinenbau wird dasAugenmerk

des Konstrukteurs immer mehr auf

möglichst

ökonomischabgepassten

Ausbau der einzelnen Teilegelenkt,

um dieKonstruktion

zu vereinfachen und hiermit dieHerstellungskosten

zuertnässigen.

Hierbei muss natürlich aufmöglichste Erhaltung

der Güte derTurbine,

also ihresWirkungsgrades

und ihrerRegulierfähigkeit geachtet

werden.So ist z. B. die

Konstruktion

desLeitapparates

von Francis-Turbinen einflussnehmend auf dieRegulatorgrösse. Kleinere,

alsobilligere Regulatoren

können dann verwendetwerden,

wenn die

Regulierarbeit

amLeitapparat gering

ist. Dies kann erreicht werden durch Ver¬wendung

einermöglichst geringen

Anzahl von Leitschaufeln inentsprechender Dimensionierung

und

Formgebung.

Dieweitgehende Berücksichtigung

diesesKonstruktionsgrundsatzes

kannaber unter Umständen eine unwirtschaftliche

Verminderung

desWirkungsgrades

zurFolge

haben. Wie fast überall im

Maschinenbau,

muss daher auf einenKompromiss hingearbeitet werden,

der die Güte derWirkungsweise

der ganzen Einheit sichert.Den Einfluss dieses

Prinzipes

und der mit demselbenzusammenhängende Fragen

etwasnäher zu

studieren,

ist der Zweck dervorliegenden Arbeit,

für diefolgendes Programm

als Richtlinie genommen wurde. Es soll untersucht werden :1. Der Einfluss verschiedener Leitrad-Schaufel/or/ne« auf den

Wirkungsgrad

beiSpiral¬

turbinen.

2. Der Einfluss der Leitrad-SchaufelzaA/ resp.

Schaufel/a/^e

auf denselben.3. Die

Strömungsverhältnisse

und namentlich dieDruckverteilung

in denLeitkanälen,

durch welche die Grösse des Drehmomentesbedingt ist,

das vom Wasserdruck auf dieLeit¬

schaufeln

ausgeübt

wird.4. Die Grösse des Arbeitsbedarfes für einen

Reguliergang

an grossen,ausgeführten

Turbinen.5. Der Einfluss verschiedener

Anordnungen

des Antriebes desLeitapparates

auf dieBewegungswiderstände.

Das

Programm

erfordert dieDurchführung folgender

Versuche:1. Bremsversuche an einer im Maschinenlaboratorium der E.T. H zu diesem Zwecke

aufgestellten, vollständig betriebsmässigen Spiralturbine

mit zwei verschiedenen Leitschaufel¬sätzen von

je

12 Schaufeln(in

derFolge

als Versuchsturbinebezeichnet).

2. Bremsversuche mit kleinerer Schaufelzahl

(ein

Teil der Schaufelnherausgenommen).

3.

Druckmessungen

mit Piezometer an verschiedenen Stellen des Leitkanales der Ver¬suchsturbine,

besonders an den Schaufelnselbst,

mitmöglichster Vermeidung

vonStörungen

im Durchfluss des

Wassers,

und unterbetriebsmässigen Bedingungen.

4.

Indizierung

der Druckölservomotoren an den Turbinen derAnlage Laufenburg

am Rhein(vom

Verfasserdurchgeführt),

und ausführlicheBearbeitung

ähnlicher Versuche an den Turbinen derAnlagen Äugst

amRhein, Chippis

an derRhone, Bremgarten, Lenzburg

undFelsenau bei Bern

(von Ober-Ing. Gagg

von EscherWyss durchgeführt).

— 2 —

5. Aufnahme der Widerstandskräfte

längs

desRegulierhubes

mitregistrierendem Dynamo¬

meter,

und zwar für den ganzenLeitapparat

unterWasserdruck,

sowie ohneWasser,

und für einzelne Teile des Antriebes.Es kennzeichnet sich somit diese Arbeit als eine

praktisch-technische.

DerHydro¬

dynamik

als reiner Wissenschaft konnte darinnaturgemäss

nursoweit Raumgewährt werden,

als ihre Theorien zurErläuterung

undqualitativen Verarbeitung

des Versuchsmateriales dienen mussten.(Literaturhinweise

werden anentsprechenden

Stellen in den Texteingefügt.)

KAPITEL I.

Die Versuchsturbine und die Versuchseinrichtungen

im Maschinen-Laboratorium der E. T. H.

Für den Entwurf und die

Ausführung

der Versuchsturbine war für mich in erster Liniewegleitend,

soviel alsmöglich

von bereits vorhandenem Material derhydraulischen Abteilung

des Maschinen-Laboratoriums zu benützen. In den

Figuren 1,

2 und 3 sind diese benutzten Teile ersichtlich:1. die

gesamte Rohrleitung

mitAbsperrschieber

und Anschluss an dieWasserkammer,

2. Laufrad mitWelle,

3. Hals- und

Spurlager,

4.

Gehäusedeckel,

5.

Saugrohr

mitKrümmer,

6. Bremsscheibe mit Zaum.Neuanzufertigen

waren:1. ein

Spiralgehäuse,

2. zwei Sätze

Leitschaufeln,

3. zweiLeitradseitenwände,

4. zwei

Regulierringe

unddazugehörige

Hebel und Lenker'),

5. ein

Anschlusskrümmer,

6.

Einrichtung

zuDruckmessungen.

Alle diese Stücke wurden von der Maschinenfabrik Escher

Wyss 8j

Co. dem Maschinen- Laboratoriumschenkungsweise

als einBeitrag

zurFörderung

technisch-wissenschaftlicherBestrebungen geliefert,

und ichspreche

auch an dieser Stelle derGeschäftsleitung

meinenbesten Dank aus.

Bezüglich

derBerechnung

der neu zu konstruierenden Teile ist zu bemerken:1. das vorhandene Laufrad entstammt der

Versuchseinrichtung

von Dr. Dübi. Es wurdedamals konstruiert für

C =-

Y2 JH

=6,27 m/sec

Nc =2,5

PSff=--

2,0

m<?

=--128,5 I/sec

n == 200

jm

inund hat die Dimensionen:

Affl

=0,40

mA

=0,066

mAm

=0,24

mDs

=0,325

mrmi 0,083

m"F*

=0,048 m2.

'nii =

0,085

nfA

=73°

h

==34°

*) Zum Antrieb der Leitschaufeln ist je nur 1

Ring notwendig;

die beiden wurden alternativ eingebaut._ 4 —

2. Der dazu

gehörige Leitapparat

besass einen lichtenAustrittsquerschnitt

vonF9

=0,036

mz.Aus diesen

Konstruktions-

undAusführungsdaten ergeben

sich diespezifischen Geschwindig¬

keiten.

ux =

0,67

Cvlm

=0,246

C\

vx =0,57

Cw2 =

0,40

C|

v-im = 0,240 C(

w, =0,425

C VUm diese Grössen auf ihre

hydraulische Uebereinstimtnung

zukontrollieren,

wurdeversucht,

sie nach demDiagramm

von Camerer(graph. Darstellung

desTurbinenhauptsatzes) zusammenzutragen.

Will man dasgegebene

Laufradbeibehalten,

soergibt

sichjedoch

eingrösserer

Wert von vlt nämlich0,645

C.(Fig. 4.)

Für die Neukonstruktion der zwei

Leitapparate

wurde daher dieser Wert zu Grundegelegt,

aus dem einQuerschnitt F0

=0,032 m2 folgt,

sowie ein Winkel a = 23°.Dieser Winkel wurde über die ganze Höhe konstant angenommen. Die beiden Versuchs¬

leitapparate,

deren Schaufelformen ausFig.

1 ersichtlichsind,

wurden immerhin für eineUeberöffnung

bis aufF0

=0,040

m2eingerichtet.

Die eine Schaufelform(A)

ist mit ge¬krümmter Mittellinie

ausgebildet,

wie sie fürSpiralturbinen

heute vielfachangewendet

wird(in

derFolge

als„spiralförmige

Schaufel"bezeichnet);

Schaufel B hatgerade

Mittellinie alsSymmetrieaxe

für dasProfil,

undentspricht

der für offene Turbinengebräuchlichen

Form.3. Das neue

gusseiserne Spiralgehäuse

ist inFig.

2dargestellt.

Es hat einen recht¬eckigen Eintrittsquerschnitt

von0,050 m2

und ist somit für die relativ sehr hohe Wasser-20,5

Cgeschwindigkeit

von vc = —^r— =0,41

Cgebaut.

Diese abnormeGeschwindigkeit

wurdezu Grunde

gelegt,

um die vorhandeneRohrleitung

benutzen zu können. Die zwei Seiten¬wände des

Leitapparates

sind durch Bolzengegeneinander

fixiert.4. Der Antrieb der Leitschaufeln

geschieht

durchaussenliegende

Hebel(Fig.

1 u.2),

die auf den Schaufelbolzen mit

Klemmschrauben befestigt

sind.Des

geringen

Wasserdrucks wegen sind die Schaufelbolzen in den Büchsen weiter nichtabgedichtet.

Der eine der beidenRegulierringe (K) ist,

wie 2umeistgebräuchlich,

konzentrischzu Welle und Laufrad

(Fig. 5),

dieVerbindung

mit den Hebelngeschieht

durch Lenker. Die Dimensionen sind sogehalten,

dass die Hebel sowohl radial wie auch als Kniehebel auf¬montiert werden können. Der andere

Regulierring (E)

ist exzentrisch zurTurbinenaxe;

die Hebel werden in diesem Falle sämtlichparallel

zu einander(Fig. 6),

und es sind keine Lenkernotwendig. (Diese Anordnung

wird von Th. Bell8)

Co.verwendet.)

Beim Antrieb desRinges

K(laut Fig. 5)

kann dieHebellänge

/ verändert werden.5. Die

Einrichtung

zurDruckmessung

besteht in einem Sammelrohr mitaufgesetztem

Piezometer I(Fig.

3c)

; die einzelnen Rohre sind an verschiedenen Stellen der obern Leitrad¬wand,

sowie amSpiralgehäuse angeschlossen (s. Fig.

1 ; die Anschlüsse der Leitradwand sindvon 1 bis 7

numeriert)

; ein weiteres Rohr kommt von einer besondernSchaufel,

derenZapfen

hohl ist. In diese zentraleBohrung

münden 21Kanäle

von 3 mmDurchmesser,

dievon verschiedenen Stellen der Schaufeloberfläche herführen und von denselbenimmer normal

abzweigen.

DieseAnordnung

sichert dieAngabe

reinerPressungswerte

In die zentraleSchaufel-Zapfenbohrung

kann von aussen ein satteingeschliffenes Messingrohr

mit verlötetemBoden und einer seitlichen

Oeffnung eingeführt

werden(Fig. 12).

DasMessingrohr

wird sotief

gesenkt

und so weitgedreht,

bis seineSeitenöffnung

mit derMündung

der zu unter¬suchenden

Schaufelbohrung

übereinstimmt. Aussen am Rohr befindet sich eine Skala mitMarken,

damitjederzeit

dieLage

derangeschlossenen Bohrung

erkannt werden kann. Piezo¬meter II ist

unabhängig

von allen andernAnschlusspunkten

direkt amSpiralgehäuse

ange-Grundriss

— 6 —

schlössen,

und zwar andemjenigen Teil,

wo einegeradlinige Strömung

vorhanden ist. Ausser¬dem sind an Piezometer I drei Punkte des

Spiralgehäuses angeschlossen.

DerNullpunkt

derPiezometer ist auf Mitte

Leitapparat eingestellt.

6. Zur

Wassermessung

diente der Ueberfall im Ablaufkanal; es wurde dazu die Eich¬kurve

benützt,

die bei frühererGelegenheit gefunden

wurde.*)7. Das Turbinen-Drehmoment wurde mit einem Bremszaum gemessen, der dem Inventar der

hydraulischen Abteilung

des Maschinen-Laboratoriumsangehört.

Das verwendete Feder¬dynamometer

wurde am 30. Oktober 1914 und 20. März 1915geeicht

und beidemal alsrichtig

befunden. DieMessung

der Umlaufzahlgeschah

mit einemHandtachometer,

d.is mit einem Zähler vorher kontrolliert worden war.8. Die

Einrichtung

zurMessung

desRegulierwiderstandes

ist ausFig.

5 ersichtlich.Die schliessende

Bewegung

desLeitapparates

wurde durch eine kleine Handwinde bewerk-Fig. 3

stelligt;

letztere war inVerbindung~mit"einem Gegengewicht,

welches so grossgewählt

wurde, dass es dengeschlossenen Leitapparat

mit Sicherheit öffnete. In denZugdraht

war einFederdynamometer

mitIndiziervorrichtung,

bestehend aus Trommel und Schreibstifteinge¬

schaltet, und ausserdem noch eine zweite,

gewöhnliche Federwaage angebracht

zur Vornahmevon

Kontrollablesungen.

Dasregistrierende Dynamometer

entstammt dem Inventar derhydrau¬

lischen

Abteilung

; seineEinrichtung

ist aus der schematischenFigur

5 ersichtlich : die Trommel ist auf der einen, der Schreibstift auf der andern Hälfte montiert; die Schnur zumAntrieb der Trommel ist an einem

passend gewählten Fixpunkt befestigt.

Der Stift schreibt während des ganzen Hubes die im Draht herrschendeZugkraft

auf.9. Die

Aufstellung

der Versuchsturbine wurde über dem grossen Messkanal des Maschinen-Laboratoriums vorgenommen. Um bei derbegrenzten

Wassertiefe im Kanalgünstige

Abflussverhältnisse zu erzielen, wurde amSaugrohrende

noch ein Krümmer in der Abfluss-Prof.Dr. 1".PräMI, Vergleichende Untersuchungen an Reaktions-Niederdruckturbinen. Schweiz.

Bauzeitung 1905.

7

Geschwindigke^sdiagramme

Fig.5

Schemades Leirapnarar-Antriebes

mil'konzentrischem Requlierring schemaderjntjiziervornchtung

Rad alhebel

Fig 6

Schema desLeirapparar-flnrriebes mirexzentrischemRequlierring

RegsrrFederwage

Fig 12.

f ill Hi

-£5i

J

j

h^^WKKK^KW»^^^.vmma^

.w,v,TOwmw^w^

Y

. x_

--ÔÎ-

4

— 8 —

richtung angebracht.

DasSaugrohr

hat konstantenQuerschnitt.

DieZuleitung

des Betriebs¬wassers

erfolgte

durch eine 250 mm weitegusseiserne Rohrleitung,

die an denKessel

der Niederdruckturbineangeschlossen

war. Dem Behälter wurde das Betriebswasser durch dieNiederdruck-Zentrifugalpumpe zugeführt.

Das

Druckgefälle

derSpiralturbine

konnte durch Höher' oder Tieferstellen der Ueberfall- kante imNiederdruck-Reservoir,

sowie durch denAbsperrschieber reguliert

werden. DieVersuche wurden in der

Folge

mitTotalgefällen

zwischen den Grenzen2,6

und3,2

mdurchgeführt.

In diesem Intervall dürfte diegebräuchliche

Methode derUmrechnung

auf kon¬stantes Gefälle ohne wesentlichen Fehler anwendbar sein.

KAPITEL II.

Die vergleichenden Bremsversuche an der Versuchsturbine.

1.

Durchführung

derVersuche.

Die Methode der

Bremsung

selbst bietet kein weiteresInteresse,

da dieallgemein gebräuchliche

Art benützt wurde. Die ziemlichstark,

aber ganzunregelmässig pulsierende

Wassersäule im Piezometer erforderte eine äusserst

zeitraubende, lange Beobachtung

fürjede Ablesung,

deren Mittelwert nacheiniger Uebung

ziemlich genau durchSchätzung gefunden

werden konnte.

2.

Die Resultate der Bremsung

mit den

Leitapparaten

A und B sind inFig.

7 bis 9zusammengestellt.

Da das Gefällewährend der Versuche nur mit grossem Zeitaufwand hätte konstant

gehalten

werdenkönnen,

wurden nur die Resultate auf ein konstantes Gefälle

umgerechnet,

und zwar nach denbekannten

Beziehungen

_3_

-Ç-

-A IJL

•IL

-\ IJL

•Jh-

-t.LX\

2Q'

-

V

H' ' n ~V

ff ' ffc~

W!

(Tabelle

1 enthältbeispielsweise

eine Versuchsseriezahlenmässig dargestellt.)

Eine solcheUmrechnung

war unerlässlich zurFührung richtiger Vergleiche

zwischen den beiden Leit¬apparaten.

AlsH'

wurden3,00

m angenommen.Legt

man dasGeschwindigkeitsdiagramm

in

Fig.

4 zuGrunde,

soergibt

sich für dieses Gefälle eine Umlaufzahlri

=245/mfn.

Bei

Leitapparat

Azeigt

sich der besteWirkungsgrad

fürdenQuerschnitt F0

=0,032 m2 (a

= 40mm)

bei ca. 240Touren/W/7,

der Wasserkonsum ist 153I/sec;

die Ueberein-stimmung

mit derRechnung (158 J/sec)

ist somit einebefriedigende,

wenn man in Betrachtzieht,

dass nurmit einem mittlerenAustrittsdiagramm gerechnet

wurde. DasLeistungsmaximum

tritt

dagegen

für a = 40 mm bei ca. 225Touren/m/o

auf. BeiLeitapparat

B sind die Maxima bei einer umje

ca.20 Touren tiefergelegenen Umlaufzahl,

d. h. bei220,

resp. bei 205. Ausserdem scheint der Wasserkonsum für dieselbeOeffnung

bei B wesentlichgeringer

zu sein als bei A. Im

übrigen zeigen

die£?-r\urven

ähnlichen Charakter fürbeideLeitapparate.

Von

praktischem

Interesse ist natürlich einVergleich

der beiden Schaufelformen über ihren ganzenRegulierbereich

für eine konstante Umlaufzahl. Als solche wurde statt dergegebenen (245)

die dem Maximum desWirkungsgrades

amLeitapparat

Bentsprechende,

d. i. 220

gewählt.

Um diese Resultate noch etwas sichererzugestalten,

wurden nochje

eineSerie

beikonstanter

Umlaufzahl220/m/n

undmöglichst

konstantem Gefälle3,00

m auf¬genommen.

— 10 —

*ü |c

CT'tcMt»ot^in,'*ovo•>— vQ o CM vo •*» 00 O er" *" *" *"*"* •*" -*f ri o_^i

o- u u

*>•

"1 "1

cT"*mmmmwiow"'* 5

e c

S

o w o.

SSSONWO- OO

or^incTCMoo>i^o

CTCMCMCMCMCM — — —

o t^

CT

£

s OOOOOOOQOOo_o_o_oooo_oooCT"cT"eT"cTCT"cT"cT"(T'cT"eT'

O O

s- o

o

in_ in in_ in_ in in_

N T-" *" iO « ri o * u o

£ £

CMOOinCM00-*OCMint^vt^vq^o,^-^^©.

*o o \d" o vu" uf ic io in"

s« Ï

ooo — ooovooooovoOOOOvOvOCMOnCTOv

^f * +" m" •* •*" ri n cm" o o

0.

£

O0qCMCMO_in_O_CM.CT_io ov" n io io" io \d in" in" w

— T-CMCMCMCMCMCMCMCT

o

u o

•5.

in^invonwijiinncoo

^j,miominm'^,^i''^*^t'

CM a*

e U

1 V

z 5. sD vO vO vo v© vD vo vo vo vO vO t- I'¬

Qtotal

CM — CMCTO00>OCMOint^— CMCMCMCM — — — — •>— vo CMCMCMCMCMCMCMCMCMCM

ve -vi¬

vo t--

•Ü S

m

no--"o>sonNinn

CMCMCMCMCMCMCMCMCMCM —

CT CT CM —

O.W.

ISOOOOOOOOOOO 0000000000000000000000

do'öddödoodd

vo vu vo vO vO vO vo vO vO vO vu

^f ^T ^* *^ "^* ^* ^" ^* ^" ^* ^"

CM m—

CM CM O o"

vO vO

//total

s t^t-oomt~.o-*cTinnNMNCCOIOvOvDOv

ririririCM"cvfCNfCM"CMCM"

vo o

«

lb*

|cm

ser o o o oo t- m'cr cm in J-

•*minm-<*-*-*-*-*-* J>

o" o" o" o" o" o" o" o" o* o" w

— u

o «

o

£

su

— O O O O O © — — O to

CMCMCMCMCMCMCMCMCMCM O

- - - - „" _" _" _~ CM" -" *»

u

CM <U

—" M

u m

£

6J3

crt~-oor~owooo.Si

i^-inmincMCM — ooctj:

X)

vo te

^ Ü

V)

ç c

§

o b- o.

mom — ooctoqo

CTCMCMCMCMCM — — —

m t- CT

« 6 CMCMCMCMCMCMCMCMCMCMO CM O

11

"

Versuchsturbine

Bremsungmifl_eihapparar.fl"(12Schaufeln]

Charaktenshkenbeikonstantem GaMIle. H.r300m a-47

Fig 9

Verjuchsrurbine.

Bremsungmirnormalem

Lelrapparar.ft"

mit6Schaufeln undohne Schaufeln Charakrenshk bei konstantem Gefalle.H*3.00m

L/sec

sa W»»»«fhan»u"t

J'S.ScnauftlS'

Fi9-8- Versuchsrurbine

Bremsung mirLeirapparar.B".(t2

Schaufeln)

Charakrtnshkenb«. koniranrtm Garalla.U.^ißflfll»

L/wc 150

a a-»,

"""*

1 1

100 \

ft a.20 \

50

<X a-io

\.

VN- n

^=*^_^

4-?«-- "a-'sa"""'—-n^^ s-

y-''~

———"" ' _a-«o

^a-io

2-

1-

^

—n '00 2t o 3ia 40

54

70 a>38

-6a

..-eä^

^a-W^"^^

•«o"l 1

-301 ,'

Î0 ,-'

10/

»' n

\

s \

U

100 200 3 00 400

Flg 11

Energieverlusre der Leitepparafe

flundB

n»konstant.JZOTAnin

ubrigan

150l/mc

— 12 —

An Hand der

Fig.

10 lässt sich einVergleich

ohne weiteres ziehen. DerLeitapparat

Azeigt

in derHauptsache

eine merklicheUeberlegenheit gegenüber

B; bei *denspiralförmig gekrümmten

Leitschaufeln ist der maximaleWirkungsgrad 76%.

bei densymmetrischen

nur

66%.

i

Ein Unterschied war

ja

natürlich von vornherein zuerwarten,

aber durchaus kein so grosser. Bei kleinernBelastungen

scheint B etwas besser zu sein; die^-Kurven

kreuzen sich bei ca. 501/sec.

Um einen genauem Einblick in die

Energieverlüste

desLeitapparates

und deren Ver¬hältnis im

Vergleich

zu denübrigen

Verlusten zubekommen,

wurdefolgendes

Verfahreneingeschlagen:

aus denspäter

zu beschreibendenDruckmessungen

wurden hiervorgängig

die mittlem Drücke am Ende der Leitschaufeln

benützt,

die in diesenQuerschnitten

auf¬tretenden

Geschwindigkeitshöhen

aus derKontinuitätsgleichung

berechnet und die SummeP V2

___i —

verglichen

mit denentsprechenden

Grössen amAnfang

des Gehäuses(Piezo-

Y

2g

meter

II)

; die Differenzergibt

denEnergieverlust

prokg

durchfliessenden Wassers, und dieentsprechende Total-Leistung

wurde als„Gehäuse-

undLeitapparatverlust"

bezeichnet(Fig. 11).

Die Gesamtverluste

ergeben

sich ausFig.

10 als Differenz zwischenNa

und/ye

; sub¬trahiert man davon die

obigen

Gehäuse- undLeitapparatverluste,

soergeben

sich in beidenFällen nahezu dieselben Summen aller

übrigen

Verluste; daja

nurderLeitapparat ausgetauscht wurde,

sollen dieübrigen

Verluste auch von vorneherein dieselben sein. Die sich durch dieMessung ergebende Abweichung beträgt

im benützten Intervall vonQ

= 911/sec

bis 150Ijsec

im Mittel

5,5 °/0

der Totalverluste.Fig.

11zeigt

diese Verluste. Um sie auch mit denübrigen

Einzelverlustenvergleichen

zukönnen,

wurden letztere soweit alsmöglich

nochgetrennt.

Der mechanische Verlust wurde der Promotionsarbeit von E. Dübi entnommen; letzterer hatte dasselbe Rad und dasgleiche

Hals- undSpurlager benützt;

es wurde nurentsprechend

demgrössern

Gewicht derjetzigen

Bremsscheibe und der stärkernSpurbelastung

das Widerstandsdrehmoment im Verhältnis 45 : 35 erhöht.

Der Verlust beim Austritt aus dem Laufrad wurde aus den Austrittsdreiecken

(Fig. 4)

entnommen. Der Rest der Verluste entfällt

hauptsächlich

auf das Laufrad{Stoss

amEintritt, Reibung

undKrümmung),

sowie auf denSpalt.

Vorgängig

der genauemUntersuchung

derStrömungsverhältnisse

in den Leitkanälen soll hier nur kurz die Ursache derUeberlegenheit

von Aangegeben

werden. Sieliegt darin,

dass bei B eine dreifache

Energieumsetzung längs

der Strombahnen eintritt, d. h. zuerst Abnahme des Druckes und Zunahme derGeschwindigkeit,

sodann wieder Zunahme des Druckes und zuletzt nochmals Druckabnahme. EineUmsetzung

vonGeschwindigkeits-

inDruckenergie

ist aber für denselbenKanal

immer verlustreicher als dieumgekehrte.")

Nachden Resultaten der

Druckmessungen (Kap. III)

verläuft imLeitapparat

A die Druckabnahmelängs

der Strombahnenstetig;

daher sind hier die Verluste kleiner.DieSchaufelform A hat auch den

Vorteil,

dass siegrössere Geschwindigkeit

im Gehäusegestattet;

letzteres kann daher leichter undbilliger gehalten

werden als beiVerwendung symmetrischer

Schaufeln. Dieser Umstand dürfteweniger Bedeutung

haben fürgrössere Gefälle,

wo dieGeschwindigkeit

im Gehäuse an und für sich schon gross ist;dagegen

dürftefür die sog. halboffene

Anordnung

mit vertikalen Achsen inBetonspiralen (bei

Niederdruck-t anlagen)

dieErhöhung

derEintrittsgeschwindigkeiten

unter Umständen bedeutendeErsparnisse

*) Darüber

gibt spezielle

Auskunft die Arbeit:Andres,

Versuche über dieUmsetzung

vonWassergeschwindigkeit

in Druck.in den Baukosten

bedingen (näheres

über dieGeschwindigkeitsverteilung

im Gehäuse imKapitel V).

In ähnlicher Weise wie die ersten Versuchsserien wurden noch zwei weitere

durchgeführt,

einmal mit nur 6 Schaufeln

A,

das andere Malüberhaupt

ohne Schaufeln. Die Resultate sind inFig.

9 und 10dargestellt.

Daraus Iässt sicherkennen,

dass der Verlauf derWirkungsgrad-

Kurven fürA6

sich mitderjenigen

vonA12

fast deckt biszu einerWassermenge

von 130I/sec,

von da an fällt sie ab. Ohne Leitschaufeln erhält man für ff=

3,0

m und n = 220T/min

in diesem

Diagramm

natürlich nur einen Punkt; derWirkungsgrad

ist hiebei immer noch soF'9 1" Bremsungder Versuchsfurbine

Leistungs-^VIrkungsgradkun/enbei konstantem Gfllalle H«300m, undkonsl-anterUmlaufzahl n-220T/min

i I 1

hoch wie bei 12 und 6 Schaufeln bei der

gleichen Tourenzahl; merkwürdigerweise

ist derWasserkonsum nur so gross wie für a = 30 mm bei 12

Leitschaufeln,

aber auch imn-Q

und im n-i]

Diagramm

stimmen, dieQ-

und^-Linien

nahezu mit denentsprechenden

füra = 30mm überein. Dieser Wert von

Q

ist imübrigen

so gross wiederjenige,

bei welchem diej^-Kurve

fürA0

sich vonderjenigen

vonA12

merklich zu entfernenbeginnt,

und auchabsolut

anfängt

zu sinken.Aus diesen

Versuchen

lassen sich alsBeantwortung

derProgrammpunkte

1 und 2(s.

Seite1)

dieSchlussfolgerungen

ziehen:2

- u —

/. Die

Schaufelform

hat beiSpiralturbinen

einen grossen Einfluss aufdie Verluste imLeitapparat,

und somit auf denGesamtwirkungsgrad.

Eseignen

sich am bestenspiralförmige

Schaufeln. Schlechte Schaufelnbedingen grössere

Verluste als gar keine Schaufeln.2. Bei

einigermassen

korrekterAusführung

desSpiralgehäusos spielt

die Schaufel¬zahl resp. die

Schaufellänge

fast gar keineRolle

inBezug

auf denWirkungsgrad,

wenndie Schaufelform der

Strömung angepasst

ist.15

KAPITEL HI.

Die Druckmessungen an Leitapparat und Gehäuse

der Versuchsturbine.

a) Durchführung

derVersuche.

Die

Druckmessungen verfolgen

denZweck,

über dieVerteilung

des Druckes in denLeitkanälen und im Gehäuse Aufschluss zu

geben;

sie sollen einen Schluss ziehen lassenüber die Art und

Verteilung

derEnergieverluste

imLeitapparat. Geechwindigkeitsmessungen

wurden keine vorgenommen, da die

Einführung

eines Pitot'schen Rohres nicht ohneStörung erfolgen könnte,

sodass die Resultate doch mehr oderweniger getrübt

erschienen. Da essich im

übrigen

in erster Linie um einetechnische,

und nicht einephysikalische Untersuchung handelt,

so wurdestreng

daraufgeachtet, möglichst betriebsmässige

Zustände zu untersuchen unddarzustellen,

und es wurde daraufverzichtet,

dieMessungen

sovollständig

und so feindurchzuführen,

wie dies für eine reinwissenschaftliche, hydrodynamische

Arbeit erforderlich und auchmöglich

wäre.Die

Durchführung

derDruqkmessungen geschah

mit den besonderenEinrichtungen,

die imKapitel

I beschrieben sind. DieMessungen

wurdenbegonnen

mit demLeitapparat

A; für die vier verschiedenenOeffnungen

a =40, 30, 20,

10 mm wurden die Drücke an den Leitschaufeln gemessen bei festgebremstem Laufrad,

bei normaler Umlaufzahl und im Leerlauf.Es wurden der Reihe nach die Anschlüsse 1 bis

7, Au B1

. . .Di

an das Piezometer Ihergestellt

und der Mittelwert desWasserspiegels

während einerBeobachtungsdauer

von ca.1 Minute

schätzungsweise abgelesen.

Diese Methode erwies sich vielzweckmässiger

undgenauer als öfteres

Ablesen,

z. B. alle 10 Sekunden undBildung

des arithmetischen Mittel¬wertes. Um über die Art der Pulsationen ein Bild zu

erhalten,

wurden die Piezometer-schwankungen

für eineProbemessung graphisch aufgezeichnet:

der Maschinist zog einenPapierstreifen

mitmöglichst

konstanterGeschwindigkeit

unter dem Piezometerrohr horizontalfort,

während der Beobachter mit dem Bleistiftmöglichst gleichzeitig

demWasserspiegel folgte.

DiesesDiagramm

Hess eineperiodische Bewegung

durchaus nicht erkennen; imübrigen gingen

auch die Pulsationen in Piezometer I nichtsynchron

mitdenjenigen

in Piezometer II.Eine

planimetrische Mittelwertbestimmung ergab

fast genau dasselbe Resultat wie die Beob¬achtung

vonAuge

während einer Minute.Nach einer

Ablesungsserie

wurde inumgekehrter Reihenfolge

wiederabgelesen,

alsonach einander die Anschlüsse

Dit C4

. . .Av

7 bis1,

G. Dadurchergab

sich eineKontrolle,

ob die Kanäle luftfrei waren. Bei der erstenausgeführten Messung ergaben

nämlich dieerste und die zweite Serie ganz verschiedene

Werte,

während erst die dritte mit der zweiten übereinstimmte. Um Zeit zu sparen, wurdenspäter

in der ersten Serie nurjeweilen

dieAnschlüsse

hergestellt

zurEntlüftung, dagegen

noch keineAblesungen gemacht.

— 16 —

Mit dem

Leitapparat

B wurden ausser den normalenMessungen

noch solcheausgeführt,

bei denen der vor der Messchâufel stehende Gehäusebolzen entfernt war.Bei allen

Messungen

war eine Reihe vonUngenauigkeiten

unvermeidlich. Die Fehler¬quellen liegen

in erster Linie in derMessung

der Austrittsweite a der Leitschaufeln. Diesekonnte,

wie schonerwähnt,

an einem mit demRegulierring /(

inVerbindung

stehendenIndikator

abgelesen

werden; dieGenauigkeit

in derAngabe

des Wertes a kann'daher keine grosse sein. Hur füreinige wenige Messungen

wurde am Ende der Versuche derLeitapparat

so

demontiert,

dass die Schaufelweite direkt mit dem Tastzirkel gemessen werden konnte.Für die

übrigen

Versuche sind die Werte von a nur in runden Zahlen(40, 30, 20, 10) angegeben

; die Resultate dieserMessungen

sind zu keiner weiternBerechnung

benützt worden.Die

Genauigkeit

derMessung

von a kann auf ca.^ 0»2

mmgeschätzt

werden; füra= 20mmist der

mögliche

Fehler somit^ l°/0;

bei a = 40 mm0,5%.

Eine

grössere Fehlerquelle liegt

auch in der verschiedenen Grösse von a in den ein¬zelnen Leitkanälen; die

Abweichungen

können bis zu 1 mmbetragen.

Für die

Wassermessung

ist im benutzten Bereich der Ueberfallshöhe ein Einstellfehler in h von ca.1,0/mm

sehr wohlmöglich,

da derWasserspiegel

am Ueberfall kein absolutruhiger

war.Beträgt

z. B.(bei Leit-App. B,

a = 20 mm, n =220/m/n) hx

=265,0 (4- 1,0)

mmh0

=.195,0 (± 0,5)

mm, so ist:Qtot.

= 203(± 1) I/sec Qneb.

= 125(± 0,5) I/sec

somit

Qrurb.

= 78(4^ 1,5) I/sec

im extremen Fall derFehlerhäufung

oder

Qrurb.

= 78(4^ 0,5) I/sec

im Fall derFehlertilgung.

Der Fehler von 1 mm in der

Ablesung

wurdeexperimentell ermittelt,

indem mehrere Mal nacheinander beimgleichen Beharrungszustand

diePegelspitze

frischeingestellt,

und ander Skala die

Ablesung gemacht

wurde. Für dieMessung

derLeerwassermengen ergab

sichdie

Genauigkeit

der Grösse h zu0,5

mm, da in diesem Fall derWasserspiegel

bedeutendruhiger

war.Der Fehler in der

Wassermenge

im oben erwähnten Fallliegt

zwischen0,64%

u°d1.9%.

Die Fehler in den

Piezometerablesungen

sind ihrer Grösse nachschwieriger

zuschätzen; stellt man denselben Anschluss kurz nacheinander zweimalher,

so unterscheiden sich die beidenAblesungen (wie

Seite 15beschrieben)

nicht um mehr als ca.0,5

cmWassersäule bei denSchaufelanschlüssen,

und um ca.1,0

cm beim Gehäuseanschluss. Bei Druckhöhen von1,0

resp.1,6

m ist der wahrscheinliche Fehler somit nur0,3

bis 1%;

die Resultate derDruckmessungen

sind also genauer als die andern Grössen.b)

DieDarstellung der Druckmessungen.

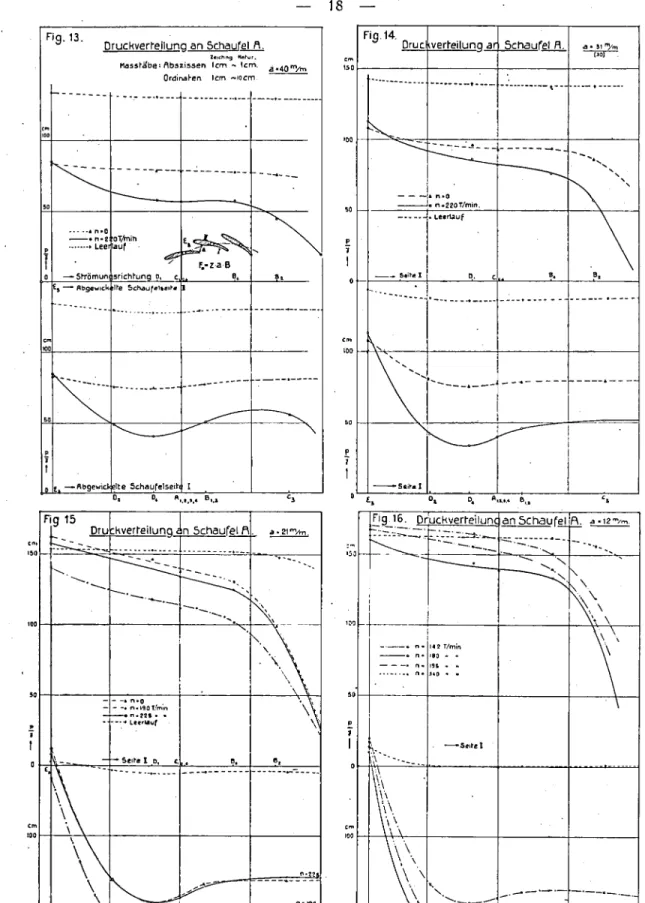

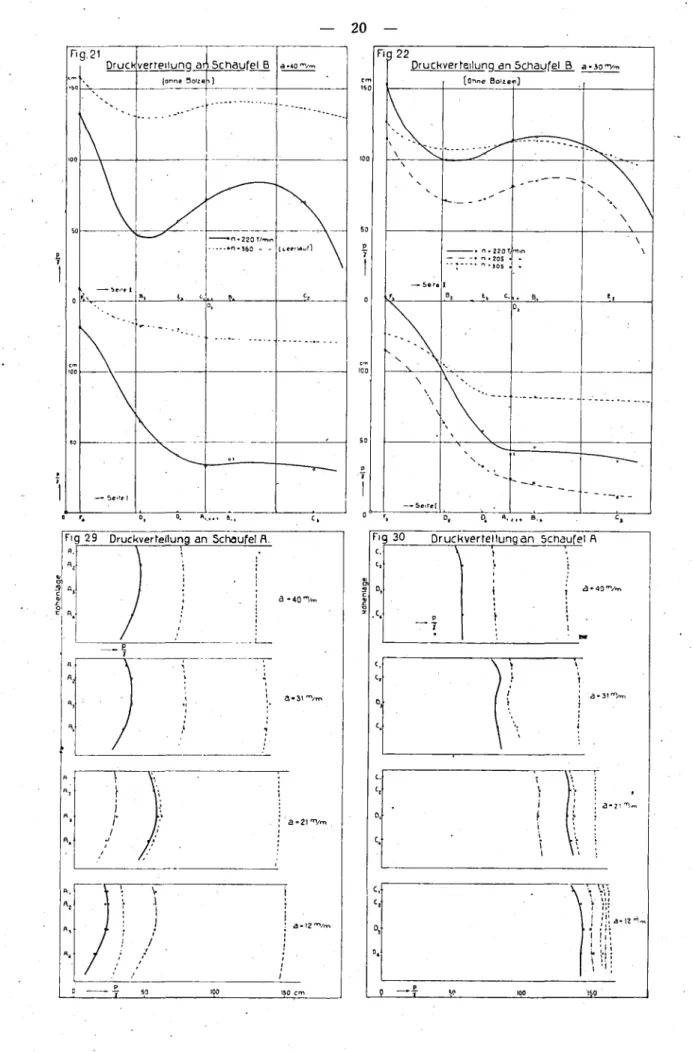

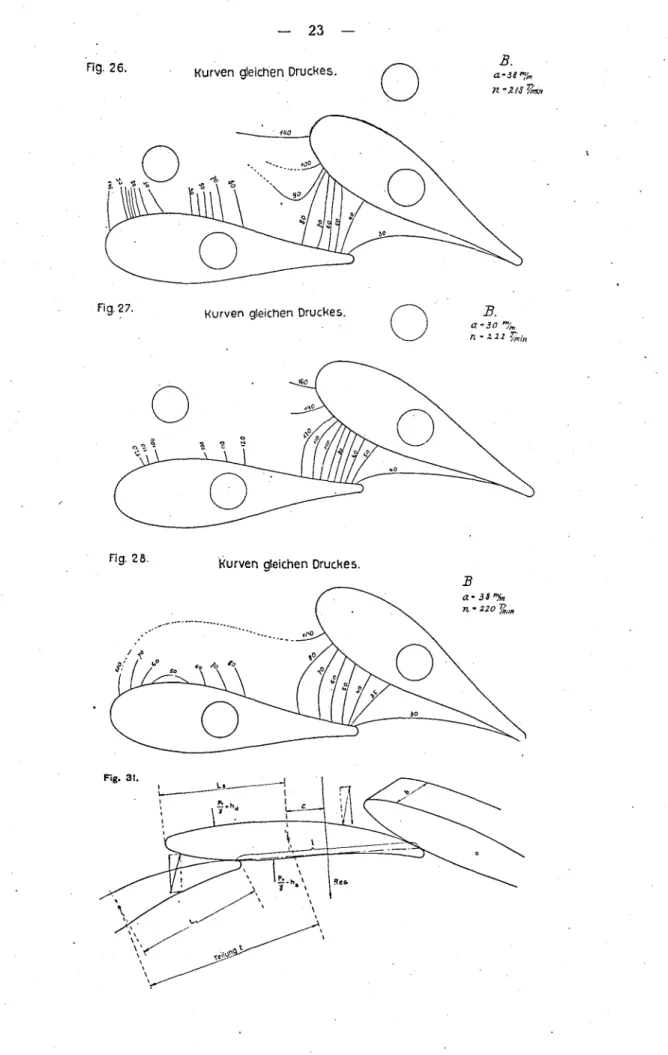

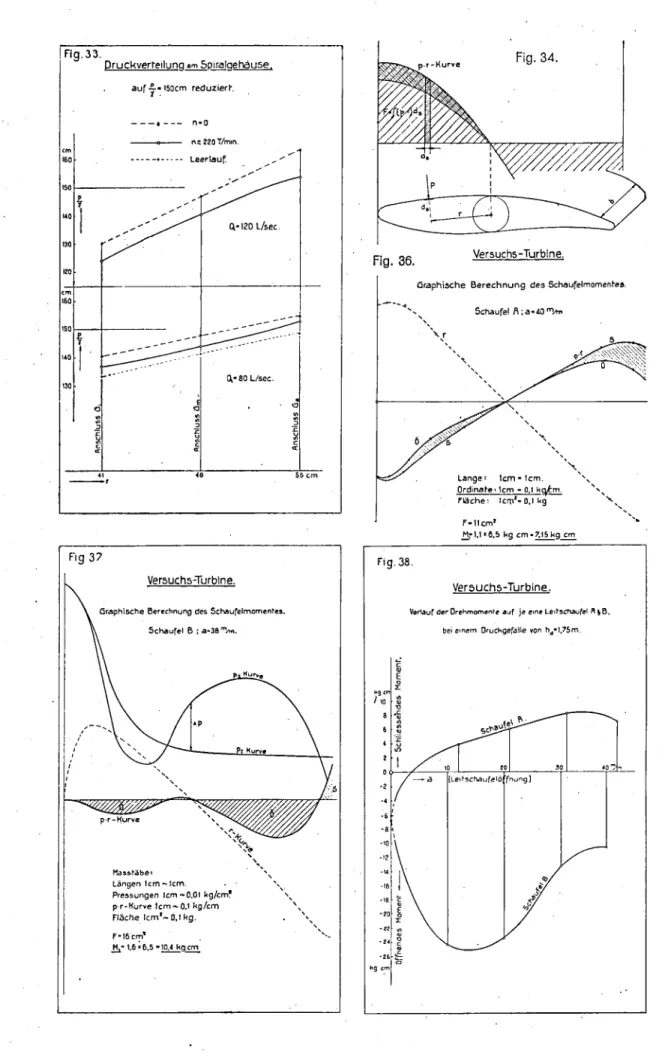

Die gemessenen Druckhöhen sind in den

Fig.

13 bis 22graphisch dargestellt;

siewurden als Funktion der

abgewickelten Schaufellänge aufgetragen.

Die tabellarische Dar¬stellung

ist dieser Arbeit nur für eine bestimmte Versuchsreihebeigegeben (Tab. 2).

Die ermittelte

Druckverteilung längs

derSchaufeln,

sowie die in den Punkten 1 bis 7 gemessenenPressungen

an der Leitradwandergaben

dieFührung

für dieAufzeichnung

der Kurvengleichen

Druckes(Fig.

23 bis28).

18

Fig.

13. DruckverheilunganSchaufel fl Zeiehng KarurMasstébe-Abszissen 1cm *1cm a,4nm/m Ordinal-en 1cm~iocm

•n-f'OT/rrnn

*Leerlauf

—•Stromunjisrichl'ung d, c,

£)—flbgewick'lf"e5chaufel»«'f*

tt—-AbgewickelteSchaufelseih I F.-za B

Fg 15

Dru:kverreilunrjt nSchaufelft a•21 m/m cm ^^^V^.*.^_ _..___.

"~"^~~~i^r-

—---..

'---

"~""-

.

*~

\\

X

\ \

1

- --.n.o --.n.i90TWi

•n.!2f. >

-—•LecrUuf 1

*

_

_—SeifeId, c ?< BI

cm

'

A

\\

\\

\\

\

\

n-î?«

s**"

P

7

!

\

—»«>«i

\

\ y

Fia 14

Druckverteilunaar Schaufelfl {JOJ

*"" *

»n»0 an.220T/mm

s

.S»if« I .Leerlauf

P. c Bt B,

\v

\ ^x^

-SaiteI

Ü £S 0, D. «u« B,, <>

Fig 16 DruckverreiluncanSchaufel ft. a-]2rr'/rn

r.-.T.-^=t_

—.

*"- -N„

\

-

\\

\V*

. n-H 2T/min

\\

« n-i80 - -

. n.19S . - ..-. ., n>J«0 - -

P 1

1 \. —Setel

w """-—

\'^

W

\ \\

\\^

\\

\'^ ,

p

7

1

"—«—..^Scirat

°4 *!... B<« 0« A...> \*