Praktikum zur Organischen Chemie für Studierende des Lehramts WS 2010/11

Volltext

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Der Versuch lässt sich somit gut in den Lehrplan einordnen und besitzt zudem einen sehr guten Alltagsbezug, da er zur Erklärung der Verschiedenfarbigkeit vieler Pflanzen (bzw.

Der zugeführte Harnstoff löst sich relativ rasch in der Formaldehydlösung und es wird eine hell-gelbe Lösung erhalten (Abb.. Nach der Zugabe von Seife und

Der klare Kunststoff kann durch Einmischen eines Farbstoffs (im Versuch Methylenblau - siehe Abb. 3: 3) zudem relativ einfach gefärbt werden, was insbesondere für

Diese können bei Zimmertemperatur leicht durch Einwirkung einer Kraft gedehnt werden und nehmen, sobald die Kraft nicht mehr einwirkt, schlagartig ihre

Werden nun die Informationen aus beiden Nachweisen zusammengezogen, wird deutlich, dass Bromwasserstoff entstanden sein muss, welches, sobald es in Lösung geht,

Da sich die untere, wässrige Phase hier entfärbt hat (und die obere immer noch farblos ist), muss Brom folglich mit Cyclohexen in Reaktion getreten sein und

In der Vergangenheit wurde Ethin neben Chloroform als Narkosemittel verwendet, heute wird es jedoch aufgrund seiner Nebenwirkungen und seiner Explosionsfähigkeit nicht mehr

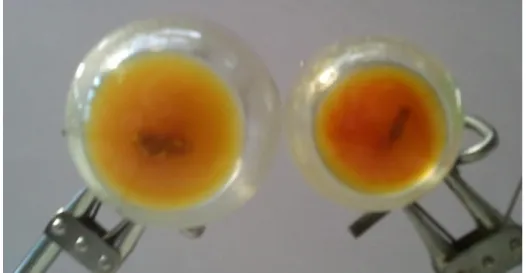

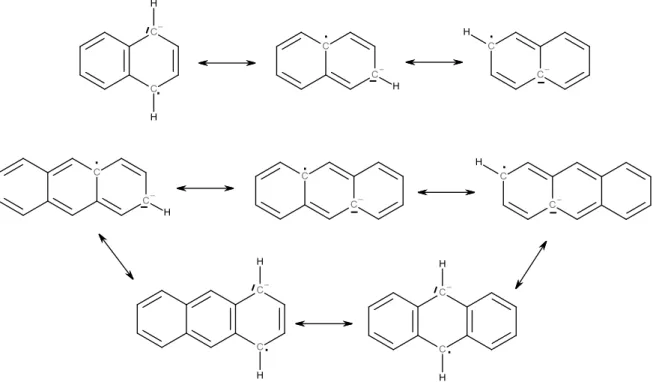

8: Mesomeriestabilisierung des tri-p-Tolylmethylradikals (über alle drei Tolylringe möglich). Wird nun Ethanol zugeführt, muss das Radikal zerstört werden, da die gelbe