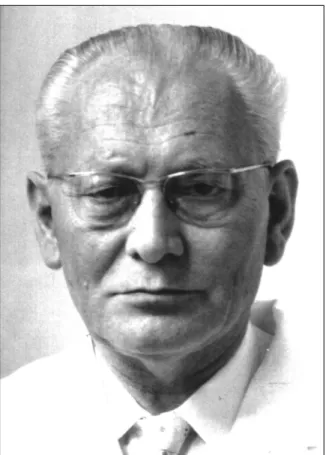

Alwin Oswald Walther, Altmeister der Praktischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens, ist einer der allerersten Pioniere, die das Zeitalter der maschinellen Rechentechnik wissenschaftlich und praktisch mit vorbereitet haben.

In seinem weltbekannten Institut an der Technischen Hochschule Darmstadt hat er bereits Ende der dreißi- ger Jahre eine Rechenstation aufgebaut, die schon hin- sichtlich ihrer Kapazität seinerzeit im europäischen Raum wohl einmalig gewesen ist. In ihr wurden – zwei Jahrzehnte vor Erfindung der Programmiersprachen – umfangreiche numerische Lösungsalgorithmen erprobt und bei der Bearbeitung realer wissenschaftlich-tech- nischer Probleme aus der Industrie erfolgreich einge- setzt. Mit einem Vorlauf von ca. 30 Jahren konnte man erste Erfahrungen in Parallelrechentechnik sammeln und praktisch erproben.

ALWINUSMAXIMUSwurde er von seinen Studenten ehrfurchtsvoll genannt. Rudolf Zurmühl und Helmut Hoelzer, der Erfinder und Konstrukteur des weltersten elektronischen Analogrechners, waren seine Schüler.

Und einer seiner noch lebenden Mitarbeiter hat ihn rückblickend als „Missionar der Angewandten Mathe- matik“ bezeichnet. Denn die besondere methodisch-di- daktische Art, in seinen Vorlesungen Physiker, Che- miker, Biologen und Techniker für die praktische Ma- thematik zu begeistern, war berühmt.

Zeitzeugen berichteten, daß mitunter bis zu 1000 Stu- denten in seinem Hörsaal zuhörten!

Alwin Walther wurde 1898 in Dresden geboren. Dort begann er nach dreijährigem Militärdienst (zweimali- ge Verwundung) an der Technischen Hochschule 1919 ein Mathematikstudium, das er an der Universität Göttingen fortsetzte und 1922 mit einer Promotion in Funktionentheorie bei Richard Courant abschloß. Von 1922 bis 1928 war er Assistent, dann Oberassistent bei R. Courant, der ja 1921 in Göttingen die Nachfolge von Felix Klein angetreten hatte.

Schon 1924 habilitierte sich Walther mit einer Arbeit über „Riemannsche Zetafunktionen und Differenzen- gleichungen im Komplexen“. In seiner Antrittsvorle- sung als Privatdozent behandelte er Arbeitsprinzipien von Rechenmaschinen. Zwischendurch weilte er zwei- mal (1923 und 1926/27) zu einem einjährigen Studien- aufenthalt in Kopenhagen, der ihm durch den Interna- tional Education Board ermöglicht wurde.

Im Jahre 1928 wurde Walther als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Darmstadt berufen. Dort baute er das „Institut für Praktische Mathematik“ auf, in dem er 38 Jahre bis zu seiner Eme- ritierung (1966) wirkte und das unter seiner Leitung Weltberühmtheit erlangte. Denn sein Institut wurde nicht nur hervorragende Lehr- und Forschungsstätte, sondern außerdem auch ein wissenschaftlicher „Dienst- leistungsbetrieb“ für Auftraggeber von außen sowie ei- ne Konstruktions- und Fabrikationsstätte für verschie- dene Recheninstrumente und Rechenmaschinen. Eine solche Entwicklung war ihrer Zeit weit voraus!

Besonders gerühmt wurden seine pädagogisch- methodischen Fähigkeiten, die in seinen mathemati- schen Vorlesungen zum Ausdruck kamen und sich natürlich auch im Stil seiner Lehrbücher widerspie- geln. Er hielt Vorlesungen über Integralgleichungen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ausgleichsrechnung, Differentialgleichungen, Funktionentheorie, Varia-

60

RZ-Mitteilungen Nr. 18, August 1999Geschichte der Rechentechnik

Alwin Walther – Pionier der Praktischen Mathematik

Abb. 1: Elektronischer Analogrechner Darmstadt (ELARD)

tionsrechnung, Grundlagen der Mathematik, Differen- zenrechnung.

Gleich zu Anfang seiner Lehrtätigkeit hat Walther den Übungen gegenüber weit mehr Gewicht beigelegt als es bis dato Usus war. Außerdem richtete er ein Prak- tikum ein, in dem die Studierenden unter Verwendung mathematischer Instrumente und mechanischer Re- chenmaschinen mathematisch-technische Probleme bis zu der jeweils erforderlichen zahlenmäßigen Auswer- tung bearbeiten konnten. Mit der Zeit entstand ein um- fangreiches Rechenlabor, in dem auch Rechenaufträge bearbeitet wurden und in dem bis zu 70 Rechenassis- tentinnen an Büromaschinen (u. a. vom Typ Mercedes- Euklid) die von Walther vorprogrammierten Lösungs- algorithmen abarbeiteten. Erste Anregungen zu solch einem Rechenlabor hatte Walther von Carl Runge er- halten, den er in Göttingen persönlich kennengelernt hatte.

Bemerkenswert ist, daß im Institut auch mathemati- sche Geräte – mitunter extra zur Lösung spezieller tech- nischer Aufgaben – konstruiert wurden. So entstanden neue Typen von Potenzplanimetern und Integraphen, Instrumente zur Fourieranalyse, ein nahezu vollauto- matisch funktionierendes Gerät zur Lösung von Inter- polationsaufgaben sowie der Rechenschieber „System Darmstadt“; dieser Rechenschieber hat (bei einer Stab- länge von 25 cm) die beachtliche Genauigkeit von

1,6 ‰ und wurde gemeinsam von A. Walther und seinem Schüler Helmut Hoelzer konzipiert.

Im Rahmen eines Großprojektes entwickelte er mit seinen Mitarbeitern W. de Beauclair und H. J. Dreyer 1938 eine neuartige elektromechanische Schneidenrad- Integrieranlage; diese wurde dann 1948 in einer Versi- on mit elektronischer Verstärker- und Koppelungs- technik gebaut und 1958 durch den gemeinsam mit F. W. Gundlach entwickelten Elektronischen Analog- rechner Darmstadt (ELARD) abgelöst.

Basierend auf Lochkarten-Tabelliermaschinen wur- de 1944 ein programmierbarer Rechenautomat kon- struiert, doch kam dieser nicht zum Einsatz; denn das IPM wurde im September 1944 durch Bomben voll- ständig zerstört.

Nach dem Krieg hat Walther sofort den Neuaufbau seines Instituts betrieben, so daß die früher begonnenen Arbeiten zur Automatisierung des Rechnens fortge- setzt werden konnten. Schon 1951 wurde konkret mit der Entwicklung eines institutseigenen digitalen elek- tronischen Rechenautomaten (DERA) in Röhrentech- nik begonnen. Als Ergänzung beschaffte Walther für die TH Darmstadt einen Computer der damals höchsten Leistungsklasse, eine IBM 650 (es war die erste an ei- ner deutschen Universität und die zweite in Deutsch- land überhaupt). Er setzte durch, daß dieser Rechner außer für die Forschung insbesondere für die Ausbil- dung aller Studenten der TH zur Verfügung stand.

Alwin Walther hatte ein hohes internationales Anse- hen in der Angewandten Mathematik; von 1952 bis 1955 war er Vorsitzender der Gesellschaft für Ange- wandte Mathematik und Mechanik (GAMM), ab 1958 Vorstandsmitglied der Association for Computing Machinery (ACM) und von 1959 bis 1962 Vizepräsi- dent der neu gegründeten International Federation for Information Processing (IFIP).

61

RZ-Mitteilungen Nr. 18, August 1999

Geschichte der Rechentechnik

Abb. 2: Der Rechenautomat DERA1

1 Die Abbildungen 1 und 2 sind veröffentlicht in:

Walther, Alwin: Moderne Rechenanlagen – Hilfe und Vorbild für den Konstrukteur. Sonderdruck aus VDI-Zeitschrift Bd. 100 (1958) Nr. 24 S. 1143/1157.

Herr Prof. Dr. Henner Schneider (FH Darmstadt) hat uns freundlicherweise die Abbildungen der Rechenautomaten zur Verfügung gestellt. Dafür sei ihm an dieser Stelle besonders gedankt.

62

RZ-Mitteilungen Nr. 18, August 1999Geschichte der Rechentechnik/Personalia

Literatur:

1. WALTHER, A.: Begriff und Anwendungen des Differentials. (Mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des Unter- richts und der Naturwissenschaften). Teubner, Leipzig und Berlin 1929.

2. WALTHER, A.: Einführung in die mathematische Behandlung naturwissenschaftlicher Fragen. Springer, Berlin 1928.

3. WALTHER, A.: Neues über Rechenanlagen. Vortrag auf der GAMM-Tagung 1956 in Stuttgart.

4. LEHMANN, N. JOACHIM: Alwin Walther und seine Mathesis. Kolloquiumsvortrag in der TU Darmstadt anläßlich des 100. Geburtstages von A. Walther. Mai 1998.

5. Alwin Walther – Pionier des Wissenschaftlichen Rechnens, Schriftenreihe Wissenschaft und Technik, Heft 75.

TU Darmstadt 1998.

6. HOELZER, H.: Persönliche Korrespondenz mit dem Autor, 1992-96.

7. ILGAUDS/SCHLOTE(Hrsg.): Lexikon bedeutender Mathematiker. Bibliograph. Institut Leipzig 1990.

Klaus Biener

Personalia

Eine befristete Tätigkeit im Rechenzentrum hat Herr Matthias Schulz in der Abteilung Multimediaservice zum 1.8.1999 begonnen.

Folgende studentische Mitarbeiter haben ihre Tätigkeit im RZ aufgenommen:

•Fromm, Niels (Thema: CD-ROM-Service) 18.1.99

•Demiantchuk, Alexander (PC-Saal) 1.5.99

•Noubissi, Nuokumo (Thema: Kabelmanagement) 1.6.99

•Bresch, Andreas (Thema: Elektronisches Publizieren) 15.7.99

•Zahir, Nahid (Thema: Elektronisches Publizieren) 15.7.99

•Wadjiri, Rabiyatou (Thema: Elektronisches Publizieren) 1.8.99

•Singh, Mandeep (Thema: Elektronisches Publizieren) 15.8.99 Wir wünschen allen viel Freude und Erfolg bei Ihrer Tätigkeit.

Folgende studentische Mitarbeiter haben ihre Tätigkeit im RZ beendet:

•Parlar, Ali (PC-Saal) 31.3.99

•Sharma, Prafull (Kabelmanagement) 31.5.99

Wir wünschen Herrn Parla und Herrn Sharma für die Zukunft alles Gute.

Herausgeber: Dr. Peter Schirmbacher Direktor des Rechenzentrums Telefon: (030) 2093-2261

E-Mail: schirmbacher@rz.hu-berlin.de

Redaktion: Christiane Schöbel Telefon: (030) 2093-2452 E-Mail: schoebel@rz.hu-berlin.de

Druck und

Herstellung: FATA MORGANA Verlag ★

Anschrift: Humboldt-Universität zu Berlin Rechenzentrum

Unter den Linden 6 10099 Berlin

Telefon: (030) 2093-2261 Telefax: (030) 2093-2959

WWW: http://www.hu-berlin.de/rz/

Redaktionsschluß: 2.08.1999

Die Mehrzahl der Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Heft erwähnt werden, sind gleichzeitig auch einge- tragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden.

Stellvertretend für die zahlreichen Ehrungen, die A. Walther zuteil wurden, sei die Ehrenpromotion zum Dr. rer. nat. h. c. der TU Dresden genannt (1963).

Drei Monate nach seiner Emeritierung ist Prof. Dr.

mult. Alwin Oswald Walther am 4. 1. 1967 in Heidel- berg verstorben. Sein Institut wurde kurz danach beklagenswerterweise aufgelöst.