Research Collection

Doctoral Thesis

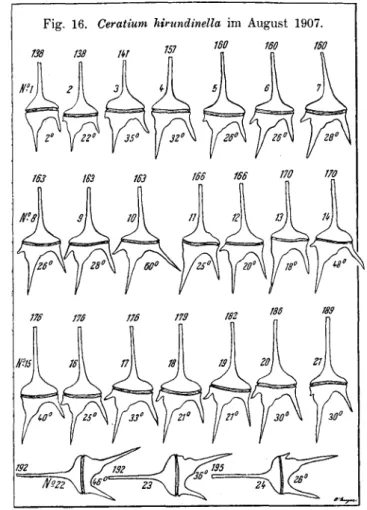

Beiträge zur Biologie des Greifensees

mit besonderer Berücksichtigung der Saisonvariation von Ceratium hirundinella

Author(s):

Guyer, Oskar Publication Date:

1910

Permanent Link:

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000115973

Rights / License:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.

ETH Library

Beiträge

zur

Biologie des Greifensees

mit besonderer Berücksichtigung der Saisonvariation von

Ceratium hirundinella.

Von der

Eidgenössischen polytechnischen Schule in Zürich

zur Erlangung der

Würde eines Doktors der Naturwissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt von

Oskar Guyer,

dipl. Fachlehrer in Naturwissenschaft E. P.,

aus Aarau.

Referent: Herr Prof. Dr. C. Schröter.

Korreferent: Herr Prof. Dr. P. Jaccard.

STUTTGART 1910.

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Nägele & Dr. Sproesser.

und denen, welche meine Arbeit in freundschaftlicher Weise förderten.

Ich begann die vorliegende Arbeit im Juli 1907 auf Anraten meines hochverehrten Lehrers, Herrn Professor Dr. G. Schrötee, der mit kundigem, weitblickendem Auge die charakteristischen

Eigenarten des Greifensees erkannt hatte, und in der monogra¬

phischen Bearbeitung dieses Gewässers einen wirklichen Wert

erblickte. Unter seiner trefflichen Leitung konnte ich die hydro- biologischen Untersuchungen durchführen und seine steten An¬

regungen erweiterten und vertieften die Arbeit sehr. Er verschaffte mir auch in zuvorkommendster Weise alle einschlägige Literatur

und erleichterte mir überhaupt meine Studien injeder Beziehung.

So möchte ich nicht unterlassen, meinem verehrten Lehrer auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank für sein freund¬

schaftliches Interesse auszusprechen.

Mein Dank gebührt aber auch den Herren Professoren Heuscher, Jaccakd, Heim, Fbüh und Düggeli, welche mit wert¬

voller Auskunft mein Schaffen förderten.

Herr Professor Jaccard stellte mir in liebenswürdigster

Weise Mikroskope und Apparate des pflanzenphysiologischen In¬

stitutes zur Verfügung.

Leer Vide Empty

Die Lebensbedingungen für das Plankton im Greifensee.

1. Abschnitt.

Einführung-.

1. Kapitel. Die Geographie des Greifensees.

Der Greifensee liegt, als ein typischer Flußsee, im schweize¬

rischen Mittelland in dem ziemlich breiten und flachen Glattal, und zwar an dessen südwestlicher Tallehne, welche vom Ztirich- berg (679 m), der Forch und dem Pfannenstiel (853 m) gebildet

wird. Den nordöstlichen Hang bilden Ausläuferder Allmann-Kette, kleinere Hügel, die keine bestimmten Namen führen. Das obere Talende schließen im Südosten die Molasseberge des Zürcher

Oberlandes in ihrer charakteristischen Form: der Allmann (1083m) und der Bachtel (1119 m) mit seinem breiten waldigen Rücken;

in mehr südlicherRichtung trennt nur eineniedrige Bodenschwelle

<lie Flußgebiete der Jona und der Glatt.

Blickt man vom See nach Süden, so hat man im Vorder¬

grund Laubwald und Wiesen in reicherAbwechslung, im Frühling

dazwischen die in weiß und rosafarbenem Schmucke prangenden Obstbäume, im Mittelgrund die dunkeln, tannenbewachsenen Züge

der Voralpen und am Horizont die hochgetürmten Bergkolosse.

Das alles vereinigt sich zu einem Landschaftsbilde, das dem Be¬

schauer einen unauslöschlichen Eindruck hinterläßt.

Der Greifensee liegt zwischen 47° 19' und 47° 22' 20" n. Br.

und zwischen 6J 19' und 6°22' 20" ö. L. (von Greenwich).

Die Höhe des Wasserspiegels U. M. betrug vor der Tiefer¬

legung des Sees, die in den 90erJahren erfolgte, 439,0m, welche .Zahl auch noch im Siegfriedatlas (Blatt 212) eingetragen ist. Nach

den Pegelaufzeichnungen seit 1901 ist die Höhe des Mittelwassers 437,13m ü. M.

Die Form und die Dimensionen des Sees mögen aus der beigegebenen Kartenskizze ersehen werden, doch seien der Voll¬

ständigkeit halber an dieser Stelle einige Zahlen angegeben:

Größte Länge des Sees . . . 6500 Meter

Größte Breite des Sees ... 1850 »

Geringste Breite des Sees . . 800 »

Mittlere Breite des Sees . . . 1250 »

Die Seeoberfläche hält bei Mittelwasser 8,5 km2, bei Hoch¬

wasser infolge der flachen Ufer bedeutend mehr, ca. 8,6 bis 8,65 km2.

Die Uferentfaltung ist recht beträchtlich; die Uferlinie mißt 16,7 km. Aus Fig. 1 möge die relative Uferlänge eines inhalts¬

gleichen, und die Fläche eines umfanggleichen quadratischen Sees

ersehen werden. Für diezen¬

tripetal fortschreitende Ver-

landung durch das reich ent¬

wickelte Phragmitetum ist

die langgestreckte Form ein

sehr begünstigendes Moment.

Das Einzugsgebiet des Greifensees bedeckt ungefähr

ein Areal von 125 km2. Es ist also nur etwa 15mal so

groß wie der See selbst. Ein Blick auf die Schweizerkarte

zeigt uns auch hier wieder

ganz besondere Verhältnisse. Wie viel größer ist z. B. das Einzugsgebiet des Bodensees, des Zürcher- und Bielersees etc.

imVerhältnis zu ihrer eigenen Ausdehnung! Wir werden aber im

Kapitel über die Meteorologie sehen, wie sehr die klimatischen Be¬

dingungen des Seesvon denjenigendes Einzugsgebietesabweichen.

2. Kapitel. Meteorologische Daten über den See und seine

Umgebung.

Lufttemperatur und Sonnenscheindauer mögen vom nahe gelegenen Zürich (460 m U. M. und 8 km vom Greifensee ent¬

fernt) angeführt werden:

Figl

Greifensee

Umfanggleich

Jnhalfsgleich

Der Greifensee, als umfanggleiches und inhaltsgleichesquadratisches Seebecken.

Mittlere Jahrestemperatur . . . 8,5° C.

Mittlere Sommertemperatur . . 14,7° G.

Mittlere Wintertemperatur ... 2,5° C.

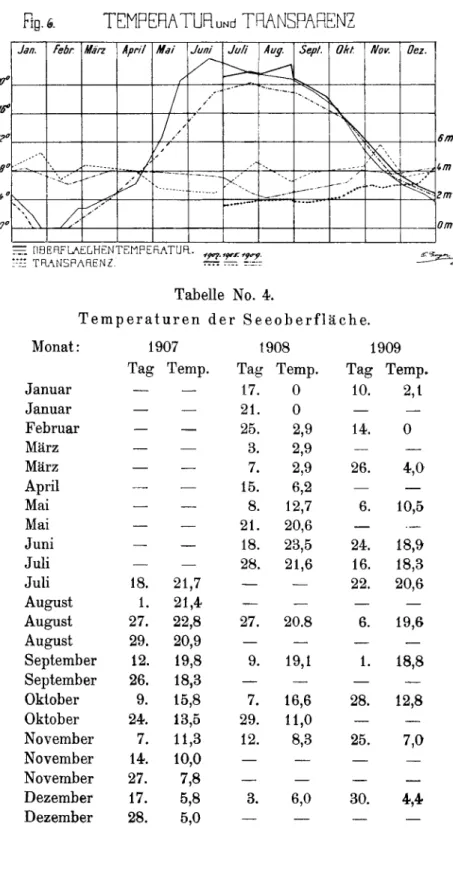

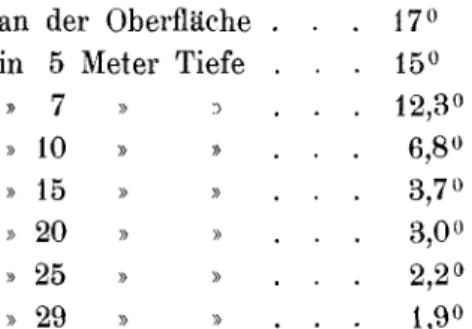

Die mittlere Sonnenscheindauer in ZürichgibtTabelle No.1an:

Tabelle No. 1.

Mittlere Sonnenstundenzahl von Zürich:

a) Zahl der Sonnenscheinstunden.

b) Durchsichtigkeit des Wassers in cm.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

a) 44 84 134 167 196 218 240 236 176 111 50 39 b) 525 340 440 400 310 300 290 230 260 285 390 360

Für die pflanzlichen Bewohner des Sees ergibt sich daraus die günstige Sachlage, daß gerade zur Zeit der geringsten Durch¬

sichtigkeit des Wassers die Sonne am meisten scheint (Juli und August); so wird der assimilationshemmende Einfluß der Wasser¬

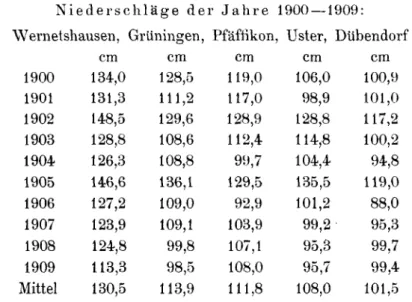

trübung einigermaßen ausgeglichen. Die mittlere jährliche Nieder¬

schlagsmenge (Beobachtungszeit 1900—1909) einiger Regenme߬

stationen in der Umgebung des Greifensees ist aus der Tabelle No. 2 ersichtlich.

Tabelle No. 2.

Niederschläge der Jahre 1900—1909:

Wernetshausen, Grüningen, Pfäffikon, Uster, Dübendorf

cm cm cm cm cm

1900 134,0 128,5 119,0 106,0 100,9

1901 131,3 111,2 117,0 98,9 101,0

1902 148,5 129,6 128,9 128,8 117,2

1903 128,8 108,6 112,4 114,8 100,2

1904 126,3 108,8 99,7 104,4 94,8

1905 146,6 136,1 129,5 135,5 119,0

1906 127,2 109,0 92,9 101,2 88,0

1907 123,9 109,1 103,9 99,2 95,3

1908 124,8 99,8 107,1 95,3 99,7

1909 113,3 98,5 108,0 95,7 99,4

Mittel 130,5 113,9 111,8 108,0 101,5 Es geht aus diesen Zahlen hervor, daß der See selbst(Uster) regenwärmer ist als seinEinzugsgebiet. Er liegt, bei herrschenden

Westwinden, im Regenschatten der Albis- und Zürichbergkette

während die höher gelegenen Teile seines Einzugsgebietes und

die Allmann-Kette wieder reichlichere Elevationsniederschläge zeigen. Das bedingt eine reiche Speisung des Sees mit gelösten

und suspendierten Stoffen, und eine geringe »Verdünnung« der¬

selben durch die auf den See selbst auffallende Regenmenge. So

wird der Nährstoffgehalt, was für die pflanzliche und tierische

Lebewelt von Bedeutung ist, erhöht.

Auch die Gewitterbildung wTeist im obern Glattale einige Eigentümlichkeiten auf. Bei meinen zahlreichen Besuchen hatte ich mehrmals Gelegenheit zu beobachten, wie im Oberland und auch talabwärts Gewitter niedergingen, die den Greifensee selbst

durchaus nicht in Mitleidenschaft zogen. Wenn dies in der Tat

richtig wäre, so kämen dem See nur die Gewitterniederschläge

des Einzugsgebietes zugute, ohne daß die Temperatur der See¬

oberfläche durch Hagel oder kalte Regen vermindert würde, denn die Wärme der Hauptzuflüsse entspricht während des ganzen Sommers derjenigen der Wasseroberfläche, oder übetrifft sie so¬

gar. Ich habe meine Beobachtung über die Gewitterhäufigkeit an Gewitterkarten, die mir die meteorologischeAnstalt in zuvorkom¬

mender Weise zur Verfügung gestellt hat, für die Jahre 1901 bis 1907 nachgeprüft und gefunden, daß den Greifensee in der Tat

nur 28,9°/o der Gewitter des obern Glattales treffen, während 31,1 0,o auf die Gegend gerade unterhalb des Greifensees, und

40u o auf das Einzugsgebiet im Oberland entfallen. Auf dem See selbst gehen im Jahr ungefähr 14 Gewitter nieder, also eine recht bescheidene Zahl, die uns zugleich auch sagt, daß das Gebiet

vor Hagel und sonstigen Nachteilen der Gewitter ziemlich ge¬

schützt ist. Für den See selbst treffen also die oben erwähnten

Bedingungen in der Tat zu. Die Oberflächentemperatur kann

hoch steigen, ohne plötzliche, starke Abkühlungen zu erfahren,

was natürlich für die darin lebenden Organismen recht wichtig ist, und in der Zusammensetzung der sommerlichen Fauna und Flora einen Ausdruck finden muß.

Eine Erklärung dieser verschiedenenGewitterhäufigkeit wer¬

den wir auch wieder in den topographischen Verhältnissen der

Greifenseegegend zu suchen haben.

Das schweizerische Mittelland ist die bevorzugte Zugstraße

der Gewitter, deren Hauptrichtung also S.W.—N.O. ist. Dieser

Straße setzt aber der Uto mit der Albiskette ein Hindernis in den Weg und lenkt etwas nach Norden ab. Allein die große

Wassermasse des Zürichsees ist ihrerseits wieder sehr gewitter¬

reich, aber einer weiternAusdehnung nach Osten setzt der relativ hohe Zürichberg eine Grenze, während der niedrige Sattel bei Rapperswyl leicht zu überwinden ist. Auf diese Weise wird der Greifensee oft von kleinerenGewitterzügen umgangen, intensivere aber vermögen denZürichberg zu übersteigen. Auch solchen, die

vonN.O. herstreichen, bietet die Allmann-Kette zu wenig Hinder¬

nisse, um sie vom Greifensee abzuhalten.

DieWinde, welcheweiter draußen im schweizerischen Mittel¬

lande herrschen, üben auf den Greifensee infolge der Terrain¬

formen nicht ganz denselben Einfluß aus, wie auf andere Wasser¬

becken. Auch hier ist West-Ost dieHauptrichtung,aber der Einfluß auf den See ist viel kleiner als bei Nordwestwind, der ganz be¬

trächtliche Wellen auftürmen kann. Ebenso ist bei leisem Nord- ostwind oder Südwind derWellengangviel höher als bei stärkerem Westwind. Eststellt sich eben hier derZürichberg wieder schützend davor, und der Südwestwind fällt oft erst etwa 4—500Meter vor

dem Dorfe Greifensee auf den See nieder. Auf die Wasser¬

bewegung wirken also die weniger zahlreichen Nordwest- und Ostwinde weit mehr ein, als die häufige West- und Südwest¬

strömung.

Um den Wechsel von Land- und Seewind konstatieren zu

können, ist die Flächenausdehnung des Sees wohl zu gering.

Theoretisch ist natürlich diese Strömung auch hier vorhanden, aber die Bewegung ist wahrscheinlich zu gering, um durch ge¬

wöhnlicheBeobachtungen ermittelt werden zu können. Viel eher macht sich noch der Einfluß von Berg- und Talwind geltend,

den ich im Sommer einige Male glaube beobachtet zu haben.

An Sommertagen, die relativ windstill waren, konstatierte ich in den Vormittagsstunden eine gegen Süden streichende Luftströ¬

mung, am spätem Nachmittag aber machte sich die entgegen¬

gesetzte Windrichtung geltend.

Auf Grund meinerBeobachtungen glaube ich sagenzu dürfen, daß ganz lokale Winde, durch den See bedingt, nichtvorkommen,

oder dann nur so schwach sind, daß sie keinen Einfluß auszuüben vermögen.

2. Abschnitt.

Das Seebecken.

3. Kapitel. Die geologische Entstehung der Seewanne.

Das südliche Glattal ist bis zum heutigen Tage oft der Gegenstand geologischer Untersuchungengewesen, und viele nam¬

hafte Forscher haben den Ursachen seiner Entstehung nachzu¬

forschen versucht. Es resultierten daraus zwei grundverschiedene

Theorien. Da ich als Nichtgeologe im Terrain sehr wenig gear¬

beitet habe, muß ich mich darauf beschränken, die beidenErklä¬

rungen nur zu skizzieren, ohne gründlichere Kritik meinerseits.

Es steht fest: daß das südliche Glattal in die miozäne Molasse, in die obere Süßwassermolasse, oder das Messenien

eingegraben ist, und die Entstehung des Tales also erst nach der

Miozänperiode erfolgt sein kann. Der Habitus des Tales

entspricht dem Mittellauf eines großen Flusses. Es ist sehr breit und hat wenig Gefälle, durchschnittlich nur zwei pro mille. Die Glatt, die das Tal heute durchzieht, konnte mit ihrer geringen

Wassermasse niemals eine solche Hohlform erodieren.

Welcher Faktor hat also diese wichtige Erosion zustande

gebracht?

ProfessorHeim, Dr. Wettstein, Prof. Weber, Frl. Dr. Hell¬

mund und andere sind derAnsicht, daß wir hier einen verlassenen Lauf der Linth vor uns haben, die diesen Weg verfolgte, als das

Zürichseetal noch der Sihl angehörte. Die Richtung des Tales, seine sanften Seitengehänge, die niedere Wasserscheide bei Rüti unterstützen diese Annahme außerordentlich. Das heutige tiefere

Zürichseetal war damals noch höher, so daß bei Rüti der tiefste Ausströmungspunkt für die aus Süden kommende Linth war.

Professor Brückner aber, mit andern Forschern, betrachtet das Glattal als das Produkt glazialer Erosion, also entstanden

durch die mechanische Wirkung des abwärtswandernden Eises.

Im südlichen Abschnitt des Tales verlaufen zwei Terrassen;

auf der höheren, östlichen liegt der Pfäffikersee, in der tieferen,

westlichen der Greifensee. Nach der erstgenannten Entstehungs¬

theorie des Glattales wäre die Linth früher einmal der östlichen Tallehne, zuletzt aber dem Westhange entlang geflossen, wobei

sie die Talsohle erheblich vertieft hätte. Nach der andern Theorie aber liegt eine verschieden kräftige Auskolkung durch den Glet-

scher vor, dessen Hauptstoßkraft dem Ziirichberg entlang ar¬

beitete.

Sicher ist, daß die Glatt ein sehr altes Tal durchfließt, das

während der Riß- und Würmeiszeit mit Gletscherzungen aus dem

Linth- und Rheingebiet erfüllt war, und daß direkt vor Eintritt

der Rißeiszeit die Linth das Glattal nicht oder nicht mehr inne hatte. Die Aatalkiese wurden während und nach der Rißeiszeit

abgelagert und unterscheiden sich durch das Vorherrschen der

Albulagesteine deutlich von dem Material, das die Gletscher der Würmeiszeit ins Glattal "brachten, in welchem mehr Semifite ge¬

funden werden.

Das Glattal ist in derVertiefung deswegen zurückgeblieben,

weil es schon längst von seinem ursprünglichen Fluß verlassen wurde, und das Arbeiten der Gletscher hier vielleicht doch nicht

so wirksam war, wie Prof. Brückneb und andere annehmen.

Fragen wir nun nach der Flora und Fauna des Glattales während der letzten Interglazialzeit, so finden wir Antwort in den

Lagern von Schieferkohle bei Dürnten, Wetzikon, Gossau etc.

Das Tal war sehr sumpfig undjene Kohlen entstanden aus Mooren,

aus Torf. Oswald Heer hat seinerzeit gründliche Untersuchungen

darüber angestellt, die in der letzten Zeit wieder aufgenommen

und von neuem durchgearbeitet wurden. Ich entnehme dem um¬

fassenden Werke über »die Moore der Schweiz« von Prof. Früh und Schröter einige für uns wichtige Angaben. Die Überreste

der damaligen Fauna: fflephas atitiqiuis Falc, Rhinoceros Merkii Jaeg. ließen auf dieEntstehungszeit schließen. Die Pflanzenfunde weisen sowohl Vertreter auf, die heute noch hier leben, als auch solche, die bei uns ausgestorben sind. Diesen letzteren ist die Wasserrose Brasenia purpurea zuzuzählen. IhrVorkommen in der letzten Interglazialzeit braucht nicht auf ein erheblich wärmeres Klima gedeutet zu werden, obwohl sie heute eine vorwiegend

südliche Verbreitung zeigt.

Die Würmeiszeit brachte für das südliche Glattal tiefgrei¬

fendeÄnderungen. Wie schon früher erwähnt, füllten ein Arm des

Linthgletschers und Eiszungen aus dem Rheingebiet das Greifen-

seetal. Die Endmoräne wurde weit draußen bei Würrenlosabgelagert.

Prof. Heim und andere nehmen an, daß der Rückgang der

Gletscher etappenweise erfolgte, und daß sich die Moräne bei

Dübendorf während eines zeitweiligen Stillstehens bildete.

Nach der Ansicht anderer Forscher aber, verdankt jene

Moräne einem zweitenVordringen der Eismassen, dem sogenannten Bühlvorstoß, ihre Entstehung. Diesen Moränenschutt verführten die Schmelzwasser zum Teil und breiteten ihn talabwärts mehr oder weniger gleichmäßig aus. Der breite und hohe Moränenwall bei Dübendorf konnte aber nicht so rasch abgetragen werden

und je mehr der Gletscher die Hohlform des Tals freigab, um so

höher stauten sich die Wasser. So wurde also ein Teil der tieferen Linthterrasse zum See umgewandelt, dessen Hauptzutlüsse die Aa

von Grüningen und der Wildbach aus dem Pfäffikersee bilden.

Diese Wasserverhältnisse nötigen uns aber, den Werdegang

des benachbarten Pfäffikersees noch kurz zu skizzieren.

Der Kemptnerbach floß während der Interglazialzeit nach

Norden ins Mittelland ab. Die Moränen aber, die den Greifensee

aufstauten, schlössen auch ihm den Weg nach Norden ab und gaben damit Anlaß zur Bildung des Pfäffikersees. Sein Abfluß, derWildbach, konnte den Wall aber nicht durchbrechen, und so mußte er sich einen andern Weg suchen. Er nahm seinen Lauf nach Süden gegen Wetzikon und wandte sich von hier gegen die Talsohle. Dabei grub er sein Bett in die Aatalkiese ein, und da er ein sehr großes Gefälle hat, 2—3%, kommt seine Erosions¬

kraft in dem mehr oder weniger lockeren Material doppelt zur Geltung.

Seine mächtigen Geschiebemassen lud er bei dem heutigen

Dorfe Niederuster in den See ab, wodurch ein größerer Teil des¬

selben zugeschiittel wurde. Die Höhe dieserDeltaschichtung reicht bis zur 4-50 Meter Isohypse und folglich muß das Seeniveau längere Zeit so gestanden haben. Das scheinen mir auch Reste einer ehemaligenStrandlinie darzutun, welche im Jungholz rechts

an der Straße beobachtet werden können.

Da seit dem Bestehen des Sees in dessen Bereich keine nennenswerte Erosion mehr stattgefunden haben kann, sondern

nur Anschwemmung, so darf man wohl die ehemalige Strand¬

linie der heutigen 450 Meter Isohypse entlang führen und gibt

damit die Fläche sicher nicht zu groß an. Denn namentlich am Westhange wurde sehr viel Material am Seeufer abgelagert, und

auch die GrüningerAa hat mit ihrem Geschiebe am Südende des Sees ein Delta aufgeschichtet. Die Tatsache, daß hauptsächlich

im obersten Drittel des Greifensees eine umfangreiche Aufschüt-

tung von grobem und feinem Material stattfindet, ist für uns bei der spätem Erklärung der Transparenz des Seewassers vonWich¬

tigkeit.

Je tiefer sich der Abfluß des Greifensees in den Moränen¬

wall bei Dübendorf eingrub, umsomehr sank der Seespiegel. Es

lassen sich heute dreiRückzugsstadien deutlich feststellen. Nach¬

dem das Seeniveau längere Zeit auf450 Meter gestanden, erfolgte

ein rasches Zurückgehen auf 444Meter. Hier machte der Wasser¬

stand wieder einige Zeit Halt, was im Wildbachdelta leicht zu

konstatieren ist. Nach abermaligem Sinken hielt sich der See¬

spiegel auf439 Meter, was durch die moderne Glattkorrektur zum

letztenmal geändert wurde. Eine typische Strandentwicklung, die

diesem Wasserstand entspricht, wird sich nun erst im Lauf der

Zeit bilden.

Prof. Heim setzt die Bildung des Greifensees, bemessen nach andern geologischen Vorkommnissen, in eine Zeit vor ca. 15000

Jahren; sie fällt also ungefähr zusammen mit dem ersten Auf¬

treten des Menschen in der Schweiz. Wenn wir aber sehen, wie¬

viel der See von seiner ursprünglichen Größe eingebüßt hat, wird

uns klar, daß sein Ende, geologisch gesprochen, sehr bald da sein wird.

4. Kapitel. Die Uferentwicklung des Greifensees.

Die ursprünglich durch die Moräne abgedämmte Hohlform

wurde durch die Arbeit der Wellen und den Einfluß zuströmen¬

der Bäche zum eigentlichen Seebecken umgeformt. Die Umgestal¬

tung ist aber nicht in allen Regionen des Sees mit gleicherInten¬

sität vor sich gegangen.

Die geringsten Veränderungen erlitt natürlich die Tiefen¬

region, die die Seesohle und Gehänge umfaßt, letztere jedoch

nur soweit, als sie dem Einfluß der Wellen entzogen sind. Hier wurde, abgesehen von den Deltas, ausschließlich Seekreide in dicker Schicht abgelagert, jener graue kalkig lehmige Schlamm, auf dem höhere Kryptogamen oder Phanerogamen kaum

zu vegetieren vermögen. Der Schlamm ist größtenteils anorga¬

nische Sedimentation, Material, das entweder das zuströmende Wasser der Bäche und die brandenden Wellen bereitet haben, oder welches aus chemischen Reaktionen der gelösten Stoffe her¬

vorgegangen ist. Auf den Blättern von Potamogeton perfuliatus

konstatierte ich im September einen papierdünnen Niederschlag

von kohlensaurem Kalk, was ungefähr einer jährlichen Sedimen¬

tation von Vi Millimeter entsprechen würde. Im obern Teile des Greifensees ist der Schlammabsatz sehr intensiv.

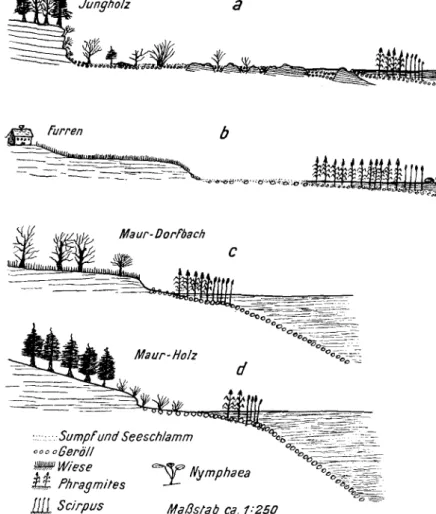

Fig. 2. Uferprofile am Greifensee. (Etwas schematisiert.)

Jungholz

Furren

^^LixoêMt^^'^mHxmii,

*-*o 'ô 6 •G<o,O'gTT

Maur-Dorrbach

Sumpfund Seeschlamm

oöooQeröll 9m Wiese

ES Phragmites

Hg Scirpus Maßstab ca 1-250

Nymphaea

<k£

Eine mikroskopische Analyse derSeekreide ergab nurwenige

Bruchstücke von im See lebenden Organismen. Es wurden ge¬

funden: AsteriüU' IIa yra<ilüma, Diatoma?, Fragihiria crotonen.sis', Ceraüum hirundinella, einige spärliche Reste von planktonischen

Krustaceen. Den Organismen kommt also in diesem Falle

durchaus keine gesteinsbildende Wirkung zu.

Infolge der künstlichenTieferlegung des Greifensees ist der

Uferhang und der größte Teil der Wysse trocken gelegt. Damit

hat auch eine ganz andere Flora von diesen Gebieten Besitz er¬

griffen. Da die Halde aber vielerorts (sine sehr geringe Ausdeh¬

nung hat und gleich die mit unfruchtbarer Seekreide bedeckte

Böschung folgt, hat die Uferflora viel anGebiet verloren, ja viele

Arten sind wahrscheinlich seitdem überhaupt ganz aus dem See verschwunden, so z. B. Nifella liynlina.

DieWysse ist in den untern zwei Dritteln des rechten See¬

ufers am ausgedehntesten entwickelt, namentlich vor dem Jung¬

holz. Sie entspricht natürlich überall dem ehemaligen Seeniveau

von 439 Metern. Zwei etwas schematische Profile (Fig. 2 a u. b)

des rechten Ufers sollen seine Ausdehnung und Bewachsung dar¬

stellen.

Das linke Ufer hat durchweg eine schmaleWysse, weil die

Erosion bei dem steten Aufschütten neuen Materials vom Zürich¬

berg her oft unterbrochen wurde. Hierzu zwei Skizzen in

Fig. 2 c, d.

Die Wysse bei der Mündung des Dorfbaches von Maur, Fig. 2 c, ist eine ganz moderne Bildung. Das Ufer besteht hier

aus mehr oder weniger feinem Material und die Wellen arbeiten

gelegentlichsehr energisch, wie ich mich selbstüberzeugen konnte.

Die ganze sumpfige Wiese ist aus den kleineren Schlemmpro¬

dukten des Baches gebildet, der sein grobes Geschiebe seinerzeit

etwa 50 Meter weiter landeinwärts ablagerte. Dies ist meines Wissens die einzige Stelle, wo eine Neuanlage der Wysse statt¬

fand. An andern Orten schützt vielleicht die Vegetation, deren

dichtes WTurzelnetz den Boden außerordentlich festigt, oder die Anhäufung von grobem Material, wie z. B. beim Jungholz. Hier

tritt eben auch beimÜbergang derWysse in die Halde der ziem¬

lich harte Molassesandstein zutage, der den Wellen eine harte Stirne bietet. Vergl. Fig. 2a.

5. Kapitel. Morphometrie.

Die Form der Seewanne ist das Resultat geologischer, geo¬

graphischer und meteorologischerFaktoren; ihre Ausmaße zahlen¬

gemäß festzustellen, ist die Aufgabe der Morphometrie.

Länge, Breite und Fläche des Seespiegels bei Mittelwasser sind aus der Karte ersichtlich.