Jahresbericht 2004

Landwirtschaft, Gartenbau und Ernährung

Impressum

Herausgeber:

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Ringstraße 1010 Postfach 1370

15236 Frankfurt (Oder) 15203 Frankfurt (Oder) E-Mail: Baerbel.oesterreich@lvlf.brandenburg.de Internet: www.mluv.brandenburg.de

Redaktion:

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung Referat 41 - Agrarökonomie

Dorfstraße 1

14513 Teltow/Ruhlsdorf Telefon: 03328/4360 Telefax: 03328/436118

Internet: http://www.mluv.brandenburg.de/l/agraroek.htm

Schriftenreihe des Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Landwirtschaft und Gartenbau,

Teltow, Großbeeren, Groß Kreutz, Güterfelde, Paulinenaue, Wünsdorf Reihe Landwirtschaft, Band 6 (2005) Heft III

Druck:

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung Ringstraße 1010

15236 Frankfurt (Oder)

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Brandenburg he-

Jahresbericht 2004

Landwirtschaft und Gartenbau

Abkürzungen

AbfKlärV - Klärschlammverordnung

AEB - Auswertbare Erstbesamung

AEP - Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

AF - Ackerfläche

AFP - Agrarinvestitionsförderprogramm

AK - Vollarbeitskraft

AKE - Arbeitskraft-Einheit

AMS - Automatische Melksysteme

ATB - Institut für Agrartechnik Bornim e.V.

AWM - Aufwandmenge

AV - Ausbildungsverhältnis

AZ - Ackerzahl

BBIG - Berufsbildungsgesetz

BCS - Body Conditioning Scoring (Körperkonditionsbewertung)

BEE - Besondere Ernteermittlung

BIB - Betriebsindividuelle Beiträge

BLAk - Brandenburgische Landwirtschaftsakademie BraLa - Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung

BMF - Bundesministerium für Finanzen

BMVEL - Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft BSSB - Brandenburgische Schweineleistungskontrolle und Spezialberatung DLG - Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft

DZ - Direktzahlung

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaf t

EFM - Einzelfruchtmasse

e.G. - Eingetragene Genossenschaft

ELER - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes ELOS - enzymlösbare organische Substanz

EMZ - Ertragsmesszahl

EPLR - Entwicklungsplan Ländlicher Raum

F - Feuchtezahl

FG - Fachgebiet

FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

FP - Förderprogramm

FW - Mittlere Futterwertzahl

GAP - Gemeinsame Agrarpolitik

GbR - Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes

GD - Grenzdifferenz

GfE - Gesellschaft für Ernährungsphysiologie

GL - Grünland

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GV - Großvieheinheit

HKL - Handelsklasse

KLG - Hektolitergewicht

HS - Halmstabilisator

ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg InVeKos - Integriertes Verwaltungs - und Kontrollsystem ISTA - Internationale Vereinigung für Saatgutprüfung

KS - Klärschlamm

KULAP - Kulturlandschaftsprogramm LF - landwirtschaftlich genutzte Fläche

LLB - Landeslabor Brandenburg

LQW - Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung

LSV - Landessortenversuch

LVAT - Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung Ruhlsdorf/Groß Kreutz LVLF - Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung MLUV - Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

NSG - Naturschutzgebiet

OM - Organische Masse

ÖLB - Ökologischer Landbau

PflSchG - Pflanzenschutzgesetz

PG - Prüfglieder

PIAF - Planungs-, Informations- und Auswertungsverfahren für Feldversuche PSM - Pflanzenschutzmittel

RBA - Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich

RG - Reifegruppe

Inhaltsverzeichnis

Inhalt ____ Seite

Vorwort... 4

1 Arbeitsergebnisse der Fachreferate... 5

1.1 Agrarökonomie... 5

1.1.1 Testbetriebs- und Auflagenbuchführung – Durchführung und Ergebnisse 2003/04... 6

1.1.2 Datensammlung für die Betriebsplanung... 7

1.1.3 Auswirkungen der GAP-Reform (Entkopplung) auf die KULAP-Förderung... 9

1.1.4 Dürre 2003 – Umsetzung des Hilfsprogramms... 11

1.1.5 Einsatz des ADV-Projekts PIAF zu Erfassung, Auswertung, Austausch und Dokumentation von Feldversuchsdaten im LVLF... 12

1.1.6 Lebenslanges Lernen für den ländlichen Raum... 13

1.2 Gartenbau... 14

1.2.1 Betriebs- und Marktwirtschaft... 15

1.2.2 Gemüsebau... 17

1.2.3 Zierpflanzenbau... 21

1.2.4 Obstbau... 25

1.3 Acker- und Pflanzenbau... 30

1.3.1 Integrierter und ökologischer Landbau... 31

1.3.2 Bodenschutz und Düngung... 40

1.3.3 Sortenprüfung im Land Brandenburg... 49

1.4 Grünland und Futterwirtschaft... 50

1.4.1 Grünland und Futterbau... 51

1.4.2 Futterwirtschaft... 59

1.5 Saatenanerkennung... 67

1.5.1 Struktur der Saat- und Pflanzgutvermehrung... 67

1.5.2 Feldprüfung... 69

1.5.3 Beschaffenheitsprüfung... 70

1.5.4 Saatgutverkehrskontrolle und Nachkontrollanbau... 74

1.6 Tierzucht, Tierhaltung und Fischerei... 75

1.6.1 Rinder und Schafe... 75

1.6.2 Schweine, Kleintiere und Tierhaltung... 87

1.6.3 Fischerei... 98

1.6.4 Tierzuchtrecht und Kontrolle... 99

1.6.5 Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung Ruhlsdorf/Groß Kreutz e.V. .... 100

1.7 Berufliche Bildung... 102

1.7.1 Arbeit der Milchverkaufsstelle im Jahr 2004... 106

2 Öffentlichkeitsa rbeit... 107

2.1 Veranstaltungen... 107

Vorwort

Die wirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Untenehmen in Brandenburg hat sich trotz der guten Ernte im letzten Jahr nicht verbessert. Auch die Eigenkapitalausstattung je ha blieb im abgelau- fenen Wirtschaftsjahr rückläufig. Die Hauptursachen liegen in den sehr niedrigen Erzeugerpreisen für Getreide und Milch. Insgesamt belastet die wirtschaftliche Situation die Existenz vieler landwirtschaftli- cher Unternehmen, wenngleich mit fast 60 dt/ha der bisher höchste mittlere Getreideertrag auf Bran- denburger Ackerflächen geerntet wurde. Die jeweilige Marktsituation und das politische und gesell- schaftliche Umfeld bestimmen den Erfolg der Arbeit des Landwirtes mehr als die Erträge.

Die Vorbereitung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU prägte das agrarpolitische Handeln im zweiten Halbjahr 2004 auch in Brandenburg. Dank des umfassenden Datenfundus konn- ten vom Referat Agrarökonomie sehr aussagefähige Berechnungen zu den verschiedensten Frage- stellungen für die Entscheidungsgremien des Landes übergeben werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entkopplung der Direktzahlungen und Cross Compliance letztlich auf die wirtschaftliche Situa- tion der landwirtschaftlichen Unternehmen auswirken.

Die Aufgaben der Abteilung wurden 2004 einer erneuten, langwierigen Prüfung durch das MLUV un- terzogen. Insbesondere die Aufgaben zur fachrechtlichen Begleituntersuchung wurden prioritär ver- dichtet. In der Zielvereinbarung des MLUV mit dem LVLF wird ein scharfer Einschnitt in den Personal- bestand der Abteilung bis 2009 vorgezeichnet, der weiterhin zu Veränderungen des Aufgabenspekt- rums zwingt.

Die länderübergreifende Kooperation hat sich als probate Lösung zur Nutzung der Fachkompetenzen und Versuchskapazitäten der beteiligten Länder für gemeinsam bedeutsame Projekte bewährt. Mit der Mehrländervereinbarung der Ministerien der Länder Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bran- denburg werden für die Wertprüfung und die Landessortenversuche die reduzierten Standorte zur aussagefähigen Ergebnissicherung genutzt.

Den Aufgabenbereich der beruflichen Bildung konnten wir personell zu Lasten anderer Aufgaben ver- stärken. Die Herausforderungen an die Organisation und den Abschluss der Berufsausbildung wer- den weiter wachsen. Absolut unbefriedigend bleiben nun schon über Jahre die Prüfungsergebnisse der Auszubildenden. Auch hier schlägt sich die unzureichende schulische Basisbildung negativ nieder.

Die von der Abteilung und mit Partnern, insbesondere der BLAk, gestalteten Weiterbildungsveranstal- tungen werden ungebrochen nachgefragt. Wieder haben fast 7.000 Landwirte und interessierte Fac h- leute die Fachtagungen, Seminare, Feldtage, Kolloquien u.ä. besucht. Hier wurden u.a. Fragen zu den fachrechtlichen Regelungen und deren Grundlagen, Maßnahmen der guten fachlichen Praxis, der Betriebswirtschaft und des Verbraucherschutz in der Primärerzeugung behandelt.

Das umfangreiche Analysenspektrum aus den Kontrollaufgaben und den fachrechtlichen Begleitunter- suchungen hat das Landeslabor auch 2004 in hoher Qualität bewältigt. Durch gute Abstimmung zwi- schen dem LLB und der Abteilung sowie klare Prioritätensetzung konnten die Untersuchungen abge- sichert werden. Hier gilt allen Beteiligten unser ganz besonderer Dank.

Die Mitarbeiter der Abteilung Landwirtschaft und Gartenbau haben mit viel Umsicht, Verantwortungs- bewusstsein und häufig erhöhtem persönlichen Einsatz die gestellten Aufgaben bewältigt. Hierfür danke ich allen und wünsche mir auch weiterhin dieses hohe Engagement mit guten Ideen für das Land und zum Nutzen des Berufsstandes.

Der vorliegende Jahresbericht 2004 gibt einen Überblick über die wichtigsten erbrachten Leistungen und zeigt das breite Spektrum der Arbeitsaufgaben der Abteilung Landwirtschaft und Gartenbau in- nerhalb des LVLF.

1 Arbeitsergebnisse der Fachreferate

1.1 AgrarökonomieMit der Erstellung von Analysen zur wirtschaftlichen Entwicklung, der Begleitung und Bewertung von Fördermaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes, der Ermittlung von Auswirkungen ver- änderter politischen Rahmenbedingungen und der Erarbeitung landesspezifischer betriebswirtschaftli- cher Planungs- und Beurteilungsgrundlagen erfüllt das Referat dem Land obliegende Aufgaben in Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes und trägt zur Fundierung agrarpolitische Entscheidungen sowie zur Verbesserung der Wettbewerbfähigkeit land- wirtschaftlicher Unternehmen bei. Folgende Themen wurden im Jahr 2004 bearbeitet:

Übersicht der Aufgabenschwerpunkte des Referates Agrarökonomie:

Schwerpunkt Arbeitsthema/-aufgabe Bearbeiter

Analyse der wirtschaftli- chen Entwicklung der Landwirtschaft

• Wirtschaftlichen Situation der landwirtschaftlichen Unternehmen in Auswertung der Test- und Aufla- genbuchführungsergebnisse 2002/03, 2003/04

• Erstellung des Agrarberichtes (gemeinsam mit MLUV)

• Betriebszweiganalyse der Milchproduktion 2003

• Aktualisierung der Datensammlung für die Be- triebsplanung

C. Harnack

Dr. J. Fechner H. Brudel H. Hanff, Dr. Neubert H. Brudel Auswirkungen veränderter

agrarpolitischer Rahmen- bedingungen

• Auswirkungen der Beschlüsse zur Reform der GAP, Umsetzungsempfehlungen,- hilfen

• Prüfung des Änderungsbedarfes der Förderungen des EPLR infolge der GAP-Reform

Dr. G. Neubert H. Hanff Dr. G. Neubert Begleitung und Bewertung

von Förder- und Umwelt - maßnahmen im Agrarbe- reich

• Lagebericht und Monitoringtabellen 2003 im Rahmen der Begleitung des EPLR für EU-Komm.

• Prüfung der Anträge und Verwendungsnachweise zur Dürrehilfe (Existenzsicherungsprogramm)

• Bewertung landw. Betroffenheit durch NSG- Ausweisung im Rahmen der Behördenbeteiligung

• Analyse und Bewertung sozioökonomischer Aus- wirkungen und politischer Maßnahmen eines un- terschiedlich zielorientierten Flussgebietsmana- gements (Drittmittelprojekt)

Dr. G. Neubert G. Grundmann H. Brudel Dr. G. Neubert H. Hanff Dr. G. Neubert R. Thiel

Weiterbildungs- und Bera- tungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

• Anleitung/Koordinierung der Regionalstellenarbeit Qualitätssicherung der agrarischen Weiterbildung

Dr. J. Fechner

Die Umsetzung der GAP-Reform war absoluter Schwerpunkt des Jahres und Gegenstand vielfältiger Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen. Die drastische Änderung der Rahmenbedingungen zog zwangsläufig auch notwendige Folgearbeiten wie z.B. die Aktualisierung der Datensammlung (s. 1.1.2) und die Überprüfung der Kohärenz mit anderen Förderprogrammen (s. 1.1.3) nach sich.

Ein hoher zusätzlicher und außergewöhnlichen Arbeitsaufwand war die Prüfung der Anträge und Ver- wendungsnachweise für das Bund-Länder-Hilfsprogramm für Betriebe, die durch die Folgen der ex- tremen Trockenheit 2003 in ihrer Existenz gefährdet waren. Immerhin erhielten fast 1.000 Betriebe eine Zuwendung (s. 1.1.4).

1.1.1 Testbetriebs- und Auflagenbuchführung - Durchführung und Ergebnisse 2003/04 C. Harnack

Gemäß § 4 Landwirtschaftsgesetz legt die Bundesregierung bis zum 15. Februar jeden Jahres dem Bundestag und Bundesrat einen „Bericht über die Lage der Landwirtschaft“ vor. Basis dieser Situati- onsanalyse und der dazugehörigen Buchführungsergebnisse ist das sogenannte BMVEL- Testbetriebsnetz, in dessen Rahmen ausgewählte landwirtschaftliche Unternehmen aus allen Bundes- ländern ihren ausführlichen Jahresabschluss (BMVEL-Format) bereits im Oktober freiwillig für die Auswertung zur Verfügung stellen. Dafür erhalten Betriebsinhaber (=Testbetriebe) eine Teilnahme- prämie und die buchführenden Stellen eine Vergütung. Die Buchführungsreferenten der einzelnen Bundesländer (in Brandenburg innerhalb des Referat 41 des LVLF) zeichnen für die Anwerbung und Auswahl der Testbetriebe sowie für die termingerechte Bereitstellung plausibilitätsgeprüfter Abschlüs- se verantwortlich.

Unabhängig von diesem Prozedere wird allen landwirtschaftlichen Unternehmen, die im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms und entsprechender Vorgängerrichtlinien Fördermittel erhalten haben, die Auflage zur Buchführung erteilt. Gemäß Ziffer 5 der sonstigen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beinhaltet diese sogenannte Auflagenbuc hführung schlussendlich, dass 10 Jahre lang ab Bewilligung jeweils neun Monate nach Abschluss des Wirtschaftsjahres der plausibili- tätsgeprüfte BMVEL-Jahresabschluss auf Datenträger im csv-Format bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) einzureichen ist. Wird der Abgabepflicht nicht nachgekommen, behält sich die ILB einen Widerruf der bewilligten Zuwendung vor. Für die fachliche Prüfung ist auch in diesem Fall das Referat 41 des LVLF zuständig. Mit der Teilnahme am Testbetriebsnetz wird die Auflage vorfristig erfüllt, so dass bei der ILB keine nochmalige Vorlage des Abschlusses erfolgen muss.

Das im Zuge der Testbetriebs- und Auflagenbuchführung entstehende Datenmaterial bildet die Grund- lage für verschiedene Auswertungen, die wiederum als agrarpolitisches Entscheidungsinstrument und als Orientierungshilfe für die Landwirte, Berater und Behörden im Land Brandenburg dienen.

Im Rahmen des Testbetriebsnetzes 2004 wurden insgesamt 345 BMVEL-Jahresabschlüsse landwirt- schaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen ausgewertet. Die langanhaltende Dürreperiode ließ die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Erntejahr schnell sinken und bescherte den Landwirten nach der nässebedingten Missernte des Vorjahres ein überregionales Desaster. Extreme Mindererträge bei Getreide (28,9 dt/ha) und Ölsaaten (20,4 dt/ha), häufig auch Totalausfälle konnten durch steigende Verkaufspreise (10,97 €/dt Getreide) nicht kompensiert werden. Die Versorgung der Viehbestände war in vielen Betriebe nur über umfangreiche Futterzukäufe zu sichern. Die im Folgenden dargestell- ten Ergebnisse basieren auf der Auswertung von Betrieben, deren Jahresabschlüsse für die vergan- genen fünf Wirtschaftsjahre (WJ) zur Verfügung standen (identische Betriebe).

Die 88 ausgewerteten Einzelunternehmen im Haupterwerb erzielten vornehmlich durch die extreme Dürre im WJ 2003/04 im Mittel die geringsten Erträge und das schlechteste Ergebnis seit Führung des Testbetriebsnetzes (1991/92) Selbst die Dürrejahre 1992 und 2000 waren nicht mit wirtschaftlichen Einbrüchen diesen Ausmaßes verbunden. Mit der im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung ge- zahlten „Dürrehilfe“, die im Stichprobenmittel mit 25 €/ha LF zu Buche schlägt, konnten die starken Ertragseinbußen bei weitem nicht ausgeglichen, jedoch Liquiditätslücken abgebaut und Existenzen gesichert werden. Mit einem Einkommen (Ordentliches Ergebnis zzgl. Personalaufwand) je Arbeits- kraft in Höhe von 15.708 € beliefen sich die Einkommenseinbußen auf 8.600 € gegenüber dem WJ 1999/00 und auf 4.400 € gegenüber dem fünfjährigen Mittel. Durch die geringe Rentabilität nunmehr bereits im zweiten Jahr in Folge erwirtschafteten die meisten Betriebe keinen Eigenkapitalzuwachs und/oder verzichteten zu dessen Gunsten auf Privatentnahmen. Die Stabilität vieler Betriebe wurde nachhaltig beeinträchtigt.

Die bisher geringsten betrieblichen Erträge und Einkommen wurden auch von den 22 ausgewerteten Personengesellschaften erwirtschaftet, wenngleich aufgrund des höheren Stellenwertes der Tierpro- duktion mit einem Erlösanteil von durchschnittlich 40 % die Verluste prozentual weniger zu Buche schlagen. Zuzüglich Dürrebeihilfe (im Durchschnitt der Stichprobe 37 €/ha) erzielten diese Betriebe ein Einkommen in Höhe von 14.503 €/Arbeitskraft. Das wirtschaftliche Ergebnis reichte nicht aus, um notwendige Ersatzinvestitionen zu tätigen. Eigenkapital wurde im Durchschnitt erstmals abgebaut

19.525 € erzielten die juristischen Personen das schlechteste Einkommen je Arbeitskraft seit dem Wirtschaftsjahr 1999/00, im Rechtsformvergleich diesbezüglich allerdings das beste Ergebnis. Die nunmehr schon 2 Jahre in Folge auftretende unzureichende Rentabilität und damit verbundene Liqui- ditätslücken und negative Eigenkapitalveränderung führt in vielen Betrieben zu stabilitätsgefährden- dem Substanzabbau.

Insgesamt beeinträchtigten sehr geringe Erträge im Marktfrucht - und Futterbau in Folge der Dürre neben den niedrigen Milchpreisen die Wirtschaftskraft der landwirtschaftlichen Betriebe in Branden- burg erheblich. Im bundesdeutschen Vergleich schneiden sie im Durchschnitt z.T. deutlich schlechter ab als ihre Berufskollegen. Die Streuung zwischen Einzelbetrieben ist allerdings hoch und von der Betriebsform weitgehend unabhängig, wenngleich die Ackerbaubetriebe deutlich stärker unter der Dürre gelitten haben. Neben der unterschiedlichen Betroffenheit der Betriebe hinsichtlich der Dürrefol- gen offenbart sich die entscheidende Bedeutung des vorausschauenden, zunehmend marktorientier- ten strategischen und situationsbeherrschenden betrieblichen Managements für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Sicherung des Hauptproduktionsfaktors Boden durch zunehmenden Bodenkauf neben der Flächenpacht setzt sich fort, wobei die Investitionstätigkeit insgesamt sehr verhalten ist.

Für den interessierten Leser sind umfangreiche und detaillierte Ausführungen zum Thema im „Agrar- bericht des Landes Brandenburg“ und ab Juli 2005 in den „Wirtschaftsergebnissen landwirtschaftlicher Unternehmen Brandenburgs“ nachlesbar.

1.1.2 Datensammlung für die Betriebsplanung H. Hanff

Die "Datensammlung für die Betriebsplanung und die betriebswirtschaftliche Bewertung landwirt- schaftlicher Produktionsverfahren im Land Brandenburg" hat sich seit Jahren zu einem wichtigen Ar- beitsmaterial für Landwirte, Berater zur Ableitung betrieblicher Entscheidungen aber auch für die Be- hörden im Rahmen der Prüfung von Förderanträgen entwickelt. Sie ist Ende 2004 in der 4. Auflage stark überarbeitet und entsprechend der ab 2005 geltenden Regelungen der GAP-Reform aktualisiert worden. An ihrer Überarbeitung waren Fachkollegen aus mehreren Referaten der Abteilung 4 beteiligt.

Für die unter Brandenburger Bedingungen wichtigsten Produktionsverfahren werden Kennzahlen der Leistungs -Kosten-Rechnung detailliert dargestellt. Dies sind:

23 Produktionsverfahren des Ackerbaus (Getreide, Ölsaaten, Körnerleguminosen, Hackfrüchte) 8 Verfahren der Grünland- und Futterwirtschaft (Silomais, Ackerfutter, Weide- oder Wiesennutzung) 5 Verfahren der Rinderhaltung (Milchviehhaltung, Jungrinderaufzucht, Rindermast)

1 Verfahren der Schafhaltung

4 Verfahren der Schweinehaltung (Ferkelerzeugung und Schweinemast).

Dabei wird jeweils nach Landbaugebieten (=Bodengüte bei Marktfruchtverfahren), Ertragsklassen (Futterproduktion) bzw. Leistungsklassen oder Haltungssystemen (Tierproduktion) unterschieden.

Die Datensammlung ist zweigeteilt. Der erste Teil enthält Hinweise zur Anwendung und Interpretation der enthaltenen Daten sowie die wichtigsten Berechnungsgrundlagen für die Produktionsverfahren.

Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit der Daten gewährleistet und dem Nutzer die Möglichkeit zur Anpassung der Daten an die individuellen betrieblichen Verhältnisse ermöglicht (Beispiel 1 und 2).

Beispiel 1: Grunddatentabelle für Nährstoffgehalte (Auszug) Nährstoffgehalte im Erntegut von Ackerfutter und Grünland

Nährstoffgehalt an...

Fruchtart/ Intensität N P K

Beispiel 2: Grunddatentabelle für Maschinenkosten (Auszug) Grunddaten für Maschinen, Geräte und Arbeitsgänge

LBG (Menge,

Ertrag) Gerätekosten

Geräte- bzw.

Maschinenkosten incl. Schlepper

var. fest var. fest gesamt

Gerät Euro a ha ha/a (M)h/ha Euro/ha Euro/ha

Aufsattelbeetpflug, 7-furchig, 2,45 m, Pflugtiefe 20 cm I 7 14700 14 2800 200 0,84 9,00 7,46 26,94 16,62 43,56

(20 ha, 4 km) II 6 14700 14 2800 200 0,84 9,00 7,46 25,00 15,63 40,63

III 5 14700 14 2800 200 0,84 9,00 7,46 22,98 14,60 37,58

IV 4 14700 14 2800 200 0,84 9,00 7,46 20,89 13,39 34,28

V 3 14700 14 2800 200 0,84 9,00 7,46 19,02 11,88 30,90

+ Packer, 2,45 m 4600 14 3000 214 2,00 2,18 2,00 2,18 4,18

Anbaubeetpflug, 4-furchig, 1,4 m, Pflugtiefe 20 cm I 4 4250 14 1400 100 1,56 8,50 4,31 30,71 15,40 46,11

(5 ha, 1,5 km) II 3 4250 14 1400 100 1,57 8,50 4,31 27,35 12,62 39,97

Abschreibungs- schwelle Zeit- bedarf

Schlepper- Nr.

Preis (Gerät)

Normative Nutzungs-

dauer

Im zweiten Teil werden die einzelnen Produktionsverfahren über eine dem DLG-Schema für die Be- triebszweigabrechnung angepasste Gewinnbeitragsrechnung in Tabellenform dargestellt (Beispiel 3).

Darüber hinaus werden Angaben zur Faktorlieferung einzelner Verfahren und den zu Grunde liegen- den Arbeitsgängen gemacht.

Beispiel 3: Verfahrenstabelle der Marktfruchtproduktion Ackerbohnen

LBG I LBG II

Leistungen

Ertrag Marktware dt/ha 35,0 25,0

Erzeugerpreis Marktware Euro/dt 11,50 11,50

Gesamterlös Euro/ha 403 288

Prämien (davon gekoppelt) Euro/ha 330 (56) 330 (56) Direktkosten

Saatgut Euro/ha 56 52

Saatguteinsatz kg/ha 250 250

Anteil Zukauf % 20 20

Handelsdünger Hauptprodukt Euro/ha 42 32

dafür N | P| K kg/ha 18 41 13 29

Vorgabe N | P | K kg/ha 0 0

Handelsdünger Koppelprodukt Euro/ha 26 19

dafür N | P| K kg/ha 5 76 4 54

Mineraldüngermenge gesamt, Stallmist, Gülle dt/ha, t, m³ 13,5 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0

Pflanzenschutzmittel Euro/ha 87 87

Gesamtkosten | für beh. Fläche Herbizid Euro/ha | % 61 | 100 61 | 100 Insektizid Euro/ha | % 26 | 75 26 | 75

Zinsansatz (Umlaufkapital) Euro/ha 3 3

Summe Direktkosten Euro/ha 214 193

Euro/dt 6,11 7,72

direktkostenfreie Leistung ohne Prämie 1 ) Euro/ha 245 151 Arbeitserledigungskosten

Maschinenkosten variabel Euro/ha 89 95

darunter: Lohnarbeit Euro/ha 0 0

Anbau, Pflege Euro/ha 63 72

Ernte, Transport, Einlagerung Euro/ha 25 23

Abschreibungen Euro/ha 61 65

Lohn Euro/ha 38 42

Trocknung Euro/ha 69 49

Anteil Trocknung an Rohware % 100,0 100,0

Erntefeuchte % 20,0 20,0

Zinsansatz Euro/ha 25 26

Summe Arbeitserledigungskosten Euro/ha 282 277 weitere Kosten

Flächenkosten (Pachten, Beiträge) Euro/ha 151 124

Gesamtkosten Euro/ha 647 594

LBG I LBG II

Faktoransprüche

Arbeit Ak(M)h/ha 2,9 3,2

Dieselkraftstoff l/ha 46,4 47,5

Maschinen- und Geräten sowie Anzahl der Arbeitsgänge

LBG I LBG II

Aufsattelbeetpflug, 7-furchig, 2,45 m, Pflugtiefe 20 cm 1 1

schwerer Grubber + Stabkrümler, 6 m 1

Ackerschleppe, 6 m 1 1

Scheibenegge, aufgesattelt, 6 m 1 1

Saatbettkombination, angebaut, 8 m 1 1

Anbaudrillmaschine, 1800 l, 6 m 1 1

Düngerstreuer, angehängt, 1,6 t, 18 m, pneumatisch 0,5 0,5 Pflanzenschutzspritze, angehängt, 3000 l, 24 m 1,75 1,75

Mähdrescher, Selbstfahrer, 225 kW 1 1

+ Getreideschneidwerk, 7,5 m 1 1

+ Häcksler 1 1

Korntransport, Strasse, 1 Schlepper und 2 Hänger (120 dt pro Fahrt) 1 1

Kennzahlen für kleinere Schläge (5 ha, 1,5 km Hof -Feld-Entfernung)

LBG I LBG II

Maschinenkosten variabel Euro/ha 95 90

Abschreibungen Euro/ha 57 53

Faktoransprüche

Arbeit Ak(M)h/ha 5,3 5,2

Dieselkraftstoff l/ha 54,9 49,7

Maschineneinsatz

Anbaubeetpflug, 4-furchig, 1,4 m, Pflugtiefe 20 cm 1 1

Ackerschleppe, 3 m 1 1

Scheibenegge, angebaut, 3 m 1 1

Saatbettkombination, angebaut, 3 m 1 1

Anbaudrillmaschine, 550 l, 3 m 1 1

Düngerstreuer, angehängt, 1,2 t, 12 m, pneumatisch 0,5 0,5 Pflanzenschutzspritze, angebaut, 1500 l, 12 m 1,75 1,75

Mähdrescher, Selbstfahrer, 125 kW 1 1

+ Getreideschneidwerk, 4,5 m 1 1

+ Häcksler 1 1

als PC-Version angeboten. Sie entspricht inhaltlich der gedruckten Version. Mit Hilfe übersichtlicher und nutzerfreundlicher Oberflächen stehen dem Anwender jedoch deutlich mehr Möglichkeiten für Anpassungen und Vergleichsrechnungen offen. In die PC-Version integriert ist der sogenannte „GAP- Rechner“, wodurch Prämienzahlungen betriebspezifisch und differenziert nach Planungsjahren bis 2013 ermittelt und in die Verfahren einbezogen werden können. Des weiteren können ausgehend vom integrierten Standardverfahren alle sonstigen Leistungs- und Kostenpositionen (Erzeugerpreise, Be- triebsmittelpreise ...) sowie Kapazitätsansprüche (z.B. Art und Umfang des Maschineneinsatzes) den betrieblichen Verhältnissen angepasst werden.

Der versierte EXCEL-Anwender kann die unverschlüsselt vorliegenden Tabellen, Berechnungsmodi und Makrofunktionen nach eigenem Ermessen verändern und erweitern.

Die PC-Datensammlung kann über das LVLF bezogen werden (Tel. 03328/436165 Fax:

03328/436118). Es wird eine Schutzgebühr von 25,- Euro erhoben.

1.1.3 Auswirkungen der GAP- Reform (Entkopplung) auf die KULAP - Förderung Dr. G. Neubert

Von der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hauptsächlich betroffen ist die sogenannte 1.

Säule, die Marktordnungsmaßnahmen. Zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes (2.

Säule) sind kaum gravierende Änderungen beschlossen worden. Gleichwohl beeinflussen die Ände- rungen in der 1. Säule, insbesondere die Entkopplung der Direktzahlungen (Betriebsprämienrege- lung), die Rahmenbedingungen und Fördervoraussetzungen für die 2.Säule.

Vom MLUV wurde daher eine Arbeitgruppe beauftragt, den Änderungsbedarf der Agrarumweltmaß- nahmen infolge der GAP-Reform zu eruieren. Das Referat 41 hatte dabei insbesondere die ggf. not- wendigen Änderungen der Zuwendungsbeträge zu prüfen. Die Ergebnisse flossen in ein „Positions- papier zur Neugestaltung von Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik in Brandenburg“ und - soweit relevant - in den Ergänzungsantrag zum EPLR für 2005 ein.

Überprüft wurde zunächst die Aktualität der zur Begründung der Fördersätze erfolgten Kalkulationen im Entwicklungsplan für den ländlichen Raum (EPLR). Ggf. war neu zu kalkulieren. Zur Fundierung der Aussagen wurden ferner für die einzelnen Förderprogramme (bzw. –komplexe) die Aus wirkungen der GAP-Reform - speziell der Entkopplung entsprechend des Kombinationsmodell (2005...09) und des Regionalmodell (2013) – auf die Höhe der Direktzahlungen der Programmanwender im Vergleich (als Differenz) zum Ist bzw. zu Nicht-Anwendern ermittelt. Datengrundlage für die Auswirkungsbe- rechnung bildeten InVeKoS-Betriebsdaten des Jahres 2003 (Flächen, Milchquote 2003, KULAP- Anwendung/ -Auszahlungen 2002/03), denen die Tierprämienzahlungen im Mittel der Jahre 2000...02 für die Ermittlung der betriebsindividuellen Beträge (BIB) zugeordnet wurden. Änderungen seit 2003, Härtefälle und z.T. Betriebsveränderungen (Teilungen) seit 2000 sind demnach nicht berücksichtigt.

Ein akuter Änderungsbedarf besteht hauptsächlich für die im Rahmen des KULAP 2000 geförderten Maßnahmen

- FP 774 - Erosionsmindernde, bodenschonende und die Fruchtfolge auflockernde Anbauver- fahren auf Acker- und Kippenflächen (speziell c, d: Anbau kleinkörniger Leguminosen) und - FP 775 – Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland.

Der Fördersatz für den Anbau kleinkörniger Leguminosen (Luzerne etc.) von 310 bzw. 340 €/ha (c, d) rekrutierte sich hauptsächlich aus den entgangenen Hektarprämien für die entsprechend weniger an- gebauten Grandes Cultures. Lt. Betriebsprämienregelung erhalten ab 2005 alle beihilfefähigen Acker- flächen, d.h. auch Luzerne und Klee, eine Hektarprämie. Dementsprechend erhalten die Teilnehmer an diesem Förderprogramm ab 2005 deutlich mehr Direktzahlungen als 2004 (Tab. 1). Eine Beibehal- tung des Fördersatzes würde eine Überkompensation bzw. Doppelzahlung bedeuten. Der Beihilfebe-

Tabelle 1: Struktur der Anwendung des FP 774 - Anbau kleinkörniger Leguminosen (Aus- zahlung 2002/03) und Auswirkungen der En tkopplung

Kriterium gesamt 774c 774d*

Teilnehmende Betriebe dar. mit ÖLB

19 10

11 9

8 1

Anwendungsfläche, gesamt (ha) 2.714 1.076 1.638

dto. Mittel je Betrieb 143 98 205

dto. Min...Max 2...659 2...332 22...659

LF der Betriebe, gesamt (ha) 15.941 5.871 10.070

dto. Mittel je Betrieb 839 534 1.259

Anwendungsfläche an LF (%) 17 18,3 16,3

Direktzahlungen 2004** (€/ha) 249 226 263

DZ-Differenz zu 2004** in €/ha LF

Kombimodell (2005...09) 55 68 47

Regionalmodell (2013) 33 43 27

DZ-Differenz zu 2004** in €/ha Anwendungsfl äche

Kombimodell (2005...09) 322 370 291

Regionalmodell (2013) 195 236 168

* d = Anbau auf Kippenrekultivierungsflächen ** korr. Milchprämie 2004 (wie 2006); jeweils ohne Abzug Modulation

Tabelle 2: Struktur der Anwendung des FP775 – Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland (Auszahlung 2002/03) und Auswirkungen der Entkopplung

davon mit Anteilen der Umwandlungsflä- che an LF des Betriebes von ...

Kriterium gesamt

> 50% 25...50% < 25%

Teilnehmende Betriebe 78 11 10 57

Anwendungsfläche, gesamt (ha) 4.743 1.335 367 3.041

dto. Mittel je Betrieb 61 121 37 53

dto. Min...Max 2...615 4...615 2...173 2...437

LF der Betriebe, gesamt (ha) 55.031 1.601 1.343 52.087

dto. Mittel je Betrieb 706 146 134 914

Anwendungsfläche an LF (%) 8,6 83 27 5,8

dto. am Ackerland (%) 10,3 86 40 7,0

% Mutterkuhhalter an Betriebe 36 45 20 37

dto. an Anwendungsfläche, ges. 41 84 39 22

% Milchkuhhalter an Betriebe 35 9 10 44

dto. an Anwendungsfläche, ges. 54 11 47 74

Mittl. Direktzahl. 2004* in €/ha LF 262 326 194 262

dto. Min...Max 0...502 0...258 0...382

DZ-Differenz zu 2004* in €/ha LF

Kombimodell (2005...09) 30 170 94 24

Regionalmodell (2013) 22 -36 96 22

DZ-Differenz in €/ha Anwendungsfläche

Kombimodell (2005...09) 280 220 342 302

kopplung!), ist künftighin der Fördersatz unter Ausklammerung der Prämien zu ermitteln. Entschei- dend sind letztlich nur die Deckungsbeitragsdifferenzen zwischen Marktfruchtkulturen und extensive Grünlandnutzung. Im Mittel ergeben sich daraus Einbußen von rund 100 €/ha. Dieser Fördersatz wur- de anstelle der bisherigen 255 €/ha ab 2005 vorgeschlagen.

Für die übrigen Förderprogramme ergab sich - zumindest für die Förderperiode lt. EPLR bis 2006/7 – kein Änderungsbedarf von Fördersätzen. Dies betrifft im wesentlichen auch den ersten Abschnitt (bis 2010) der kommenden, auf der ELER-Verordnung beruhenden Förderperiode. Erst mit dem Übergang zur einheitlichen LF-Prämie gibt es vornehmlich für die Grünlandextensivierungsmaßnahmen Korrek- turbedarf. Unabhängig von den Auswirkungen der Entkopplung entscheiden über die Fortführung der Agrarumweltmaßnahmen und ihrer speziellen Ausgestaltung auch und in besonderem Maße der künf- tig zur Verfügung stehende Mittelplafond und die jeweilige Umwelteffizienz.

1.1.4 Dürre 2003 - Umsetzung des Hilfsprogramms H. Brudel

In Reaktion auf die extreme Trockenheit im Jahr 2003 wurde ein Bund-Länder-Hilfsprogramm aufge- legt, um existenzgefährdeten Betrieben Liquiditätslücken schließen zu helfen und die Fortführung der landwirtschaftliche Produktion zu ermöglichen. Die Mittel hierzu kamen je zur Hälfte vom Bund und vom Land Brandenburg und wurden als Zinsverbilligung oder – falls ein Erhalt von Betriebsmitteldar- lehen ausgeschlossen war – als Zuschuss gewährt. Letzteres war der Regelfall.

Um die Hilfe zu bekommen war der Nachweis zu führen, dass der Betrieb existenzgefährdet ist, was u.a. anzunehmen war, wenn der bereinigte Betriebsertrag im Schadensjahr 2003(4) um mindestens 30 % (im benachteiligtem Gebiet 20 %) niedriger lag, als im Mittel der 3 Vorjahre. War dies der Fall, so erhielten die Betriebe eine Zuwendung von bis zu 20 % der Schadenssumme (=Ausfall des bereinig- ten Betriebsertrages zum Vergleichszeitraum). Im Falle einer außerordentlichen Notlage, d.h. bei über 55 % Ertragsausfall, wurden bis zu 30 % ausgeglichen.

Aufgrund der Vielzahl der Anträge konnte die Bearbeitung nicht wie bei der Hochwasserhilfe allein vom LVLF geleistet werden, sondern lief über die Ämter für Landwirtschaft der Kreise. Dem Referat 41 oblag im Auftrag des MLUV (bewilligende Stelle) die Koordinierung, fachliche Betreuung, Zusammen- führung und die Bearbeitung besonders schwieriger bzw. strittiger Fälle (Clearingstelle).

Insgesamt erhielten 983 Betriebe eine Zuwendung zur Existenzsicherung, darunter waren 134 Betriebe (13,6 %) in einer außerordentlichen Notlage. Statistisch gesehen erhielt jeder Betrieb 30.418 Euro (Tab. 3), die Spanne reichte allerdings von 320 bis 461.000 Euro.

Tabelle 3: Dürrehilfe nach Landkreisen

Anzahl Betriebe mit Zuwendungen Auszahlungssumme darunter mit Ertragsausfall

Kreis

gesamt

> 55% >20 bzw. 30% Euro gesamt Euro / Betrieb (Mittel)

CB 3 0 3 113.328 37.776

FF 8 1 7 271.815 33.977

BAR 42 2 40 989.226 23.553

LDS 36 3 33 1.219.325 33.870

EE 102 21 81 3.077.013 30.167

HVL 54 5 49 1.018.560 18.862

MOL 100 5 95 2.294.712 22.947

OHV 66 4 62 1.857.447 28.143

OSL 21 4 17 653.336 31.111

Zu den Pflichten der Zuwendungsempfänger gehört es, innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt einen Nachweis über die Verwendung der Mittel zu führen. Im Verwendungsnachweis ist die tatsächliche Höhe des Schadens, die zuvor z.T. nur geschätzt werden konnte, auszuweisen und der zweckgebun- denen Einsatz der Gelder zu belegen. Die Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgte adäquat der Antragstellung über die Landkreise bei Nach-/Endprüfung durch das Referat.

Rückforderungen einschließlich Zinsen sind zwangsläufig zu stellen, wenn - kein bzw. kein ordnungsgemäßer Verwendungsnachweis vorliegt,

- der Zweck nicht erfüllt wird (der Betrieb wird trotz Zuwendung nicht weitergeführt), - die Mindestschadenschwelle von 20 bzw. 30% tatsächlich nicht erreicht wird,

- die Mindestschadschwelle zwar erreicht wird, der tatsächliche Schaden jedoch unter dem Schaden im Antrag liegt oder

- die fristgemäße Verwendung der Mittel (6 Wochen nach Erhalt) nicht eingehalten wurde (nur Zinsen.

Nach vorläufigem Bearbeitungsstand der Verwendungsnachweisprüfung werden 110 Betriebe betreffs Teil- oder Gesamtrückforderungen angehört.

Bis auf zwei Betriebe hat die Beihilfe ihren Zweck erfüllt und zum Fortbestehen der Unternehmen bei- getragen. Damit hat sich der zusätzliche, nicht geringe Arbeitsaufwand der involvierten Landwirte, Berater und Mitarbeiter der Behörden gelohnt. Sicherlich gibt es für künftige Existenzsicherungspro- gramme Ansätze für eine noch rationellere Umsetzung.

1.1.5 Einsatz des ADV -Projekts PIAF zu Erfassung, Auswertung, Austausch und Dokumenta- tion von Feldversuchsdaten im LVLF

Dr. F. Krüger

Seit dem Erntejahr 2004 werden die Prüfdaten des Landessortenversuchswesens Brandenburgs aus- schliesslich mit dem Projekt PIAF: „Planungs-, Informations- und Auswertungsverfahren für Feldver- suche“ von der Datenerfassung in den Prüfstationen bis zur Berichterstattung im Intranet aufbereitet.

PIAF wurde als gemeinsames Projekt der Länder und des Bundes zur Erhöhung der Effektivität des Feldversuchswesens erarbeitet. Zielstellung war der inhaltlich und technisch unproblematische Da- tenaustausch zur effektiven Mehrfachnutzung der wertvollen experimentell ermittelten Daten. Erforder- lich war die Organisation einer einheitlichen Datenstruktur, einheitlicher Begriffsbildung und Ver- schlüsselung der konstanten Faktoren - sowie der Prüffaktoren der Prüfstufen und -merkmale; Eini- gung auf einen bundesweit gültigen biometrischen Standard und Erhöhung der Aussagekraft durch moderne mathematisch statistische Verfahren und alles unter der Forderung nach weitgehender län- derspezifischer Flexibilität.

Mit PIAF wird das in den neuen Bundesländern seit 1988 erfolgreich eingesetzte Projekt EFDAS ab- gelöst.

Die PIAF-Datenbank kann auf den gängigen Systemen Interbase und Oracle installiert werden. Das System beinhaltet einen komfortablen Eingabe- und Verwaltungsmodul für Stamm- und für Prüfungs- daten, bietet arithmetische Berechnungen (Mittelwertbildung und Merkmalsverknüpfungen), umfang- reiche Tabellierungsmöglichkeiten der Prüfergebnisse und der einwirkenden Faktoren an und hat mehrere Schnittstellen zur Übernahme und Übergabe von Daten. Eng verbunden mit PIAF wurden die Projekte MOBIDA und PIAFSTAT entwickelt.

MOBIDA übernimmt die Planungsdaten aus PIAF in das mobile Datenerfassungsgerät Psion, und bereitet das Rückschreiben der vor Ort mit dem Handgerät erfassten Beobachtungsmerkmale in die Datenbank vor, PIAFSTAT übernimmt aus PIAF exportierte Daten und dient zur nutzergeführten bio- metrischen Aus wertung mit SAS (Statistical Analyse System).

Entwicklung und Weiterentwicklung der Projekte werden durch flexible Arbeitsgruppen gesteuert, die die Pflichtenhefte für die Software-Firmen ProPlant, BioMath u.a. erarbeiten, die Produkte testen so- wie eigene mathematisch-statistischen Auswertungsroutinen im Rahmen von PIAFSTAT programmie- ren.

Der Schwerpunkt der Mitarbeit an der Projektentwicklung seitens Brandenburgs liegt in der Kordina- tion der Versuchsmethodik und in der Konzeption und Programmierung von statistischen Auswer-

teneingabe in den Versuchsstationen und Datenübermittlung zur zentralen Auswertung in Güterfelde, Paulinenaue oder Ruhlsdorf funktionierten bereits in der Anlaufphase gut.

Aufwändig war die erforderliche Übernahme der Daten aus den zwei zurückliegenden Jahren aus der EFDAS-Datenbank, die für alle geprüften Pflanzenarten mit selbst geschaffenen Makros halbautoma- tisch erfolgte. Die dreijährigen Zusammenstellungen wurden trotzdem termingerecht ins Intranet ge- stellt. Die Einzelversuche wurden mit statistischen Verfahren auf ihre Sicherheit und Aussagefähigkeit geprüft; Versuchsserien konnten 2004 aus Kapazitätsgründen nur fallweise statistisch ausgewertet werden.

Die Datenübergabe an das Bundessortenamt und andere Bundesländer zur überregionalen Auswer- tung erfolgte termingerecht. Neu war 2004 die Aufgabe der überregionalen Auswertung aller Roggen- versuche der Neuen Bundesländer bis zur Erstellung der Berichte durch das Land Brandenburg. Es besteht eine gute Zusammenarbeit mit den experimentell arbeitenden Einrichtungen des Pflanzen- schutzes im LVLF, die gleichfalls mit dem Projekt PIAF arbeiten.

In den Folgejahren werden in der Abteilung Landwirtschaft und Gartenbau neben den Landessorten- prüfungen alle Feldversuche (acker- pflanzenbauliche, Versuche zum Bodenschutz, Fruchtfolgen ...) mit PIAF erfasst, ausgewertet und dokumentiert.

Die Landessortenversuche werden zukünftig über Landesgrenzen hinweg nach Anbaugebieten ge- plant und ausgewertet, damit steigen die Ansprüche an Organisation und Methodik, aber auch an eine leistungsfähige Rechentechnik und statistische Verfahren, um die zunehmend nichtorthogonalen und nichtbalancierten Daten mit hohem Informationsgewinn und der notwendigen statistischen Sicherheit auswerten zu können.

1.1.6 Lebenslanges Lernen für den ländlichen Raum Dr. J. Fechner

Im August 2004 bot sich für Dr. Fechner die einmalige Gelegenheit, an einem 14-tägigen, internatio- nalen Seminar des CIEA (Centre international d’etudes agricoles) zum „Lebenslangen Lernen für den ländlichen Raum“ in Grangeneuve (Schweiz) unweit der Bundeshauptstadt Bern teilzunehmen. Die Auswahl und Finanzierung der sechsköpfigen deutschen Delegation (je ein Teilnehmer aus Bay- ern/Baden-Württemberg/ Brandenburg/Sachsen/Sachsen-Anhalt und Thüringen) erfolgte über das BMVEL. Das CIEA wurde als internationales Seminarprojekt bereits 1956 durch die FAO installiert;

seit 1995 leitet die Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen als Mandatsträgerin das CIEA. Drei Zielsetzungen charakterisieren die jährlich rund um den Erdball zu organisierenden Bildungsseminare:

- den Fachleuten der landwirtschaftlichen Berufsbildung und Beratung qualitativ hochwertige Wei- terbildung anzubieten,

- aktuelle pädagogisch-methodische Entwicklungen in Bildung und Beratung aufzuzeigen und

- den Rahmen zu schaffen, um den internationalen Erfahrungsaustausch zwischen den Berufskolle- ginnen und -kollegen verschiedener Länder und Kulturen zu fördern.

Letztere Zielsetzung charakterisierte für das erlebte Seminar 2004 mit Sicherheit die Einmaligkeit die- ser Veranstaltung für alle Beteiligten. 99 Teilnehmende aus 40 Ländern, v.a. aus Entwicklungsländern Asiens, Afrikas und Südamerikas, bildeten nicht nur optisch ein ausgesprochen buntes Spektrum.

Zeitgleich mit der Olympiade in Athen vollzog sich ein „Grangeneuver Gleichnis“ der besonderen Art - 14 Tage reichten gut aus, um scheinbar eingangs unüberwindbare, vielfältige Schranken, an denen

„Vorsicht“ und „gegenseitige Rücksichtnahme“ den Umgang der verschiedenen Kulturen bestimmten, sehr friedlich zu überwinden. Nachdem auch die scheinbar größte Hürde der ersten Tage - das „Spra- chenchaos“ - bei Nutzung aller menschlichen Sinne und zwischenmenschlichen Möglichkeiten ge- nommen war, gab es viele wunderbare Kontakte sowohl im Tagungs - und Seminarbereich als auch innerhalb der bestens organisierten Freizeit, die von Eiger Nordwand bis zum echten Emmentaler Käse bei Alphornblasen reichte. Obendrein erwies sich die spartanische Unterbringung (Schrank/Bett/Tisch/Stuhl) in wirklich allen Lebenslagen als absolut kommunikationsfördernd. Dank einem Organisationsteam vor Ort, dass 24 Stunden/Tag für die Gäste unermüdlich und immer unauf-

aus der Schweiz stellte „Das Schweizerische Baukastenmodell – eine bildungspolitische und pädago- gische Herausforderung“ sehr anschaulich am Beispiel der agrarischen Bildungsgänge in allen Schweizer Regionen vor. Puzzlemäßig sind die Bildungsinhalte nach Modulen aufbereitet und auch zwischen verschiedenen Bildungsanbietern und Studiengängen kompatibel. Beeindruckend auch Ruud Duvekots (Niederlande): „ Europäisches Lebenslaufmuster“, der anhand des gängigen Frage- bogens für EU-Mitarbeiter Weiterentwicklungen zur Markierung vielschichtiger menschlicher Kompe- tenzen vorstellte. Hans Müller (Schweiz) ragte rhetorisch und methodisch aus dem 19 köpfigen, inter- nationalen Referentenpool heraus. Mit: „Handlungs- und reflexionsorientierte Lehr- und Lernprozesse als Voraussetzung für lebenslanges Lernen“ ging er spielerisch, aber umso überzeugender, auf sehr unterschiedlich ausgeprägte Sinnerfassungen der Lernenden ein – jeder Mensch hat irgendwo seinen individuellen Zugang zum Lernen und somit den Schlüssel zum Erfolg; seitens der Lehrenden sollte es darum gehen, diesen Zugang zu orten und nicht nur Wissen „abzuladen“. Quintessenz: Bildung muss den sich Bildenden befähigen, sein Leben und sein Lernen in die eigenen Hände zu nehmen.

Übrigens wurde von den Experten der etwas irreführende Begriff „Lebenslanges Lernen“ (bis in die Gruft?) in eher lebensbreites bzw. lebensweites Lernen, das immer auch nur selbstgesteuert funktio- niert, umgedeutet. Basis dafür sind letztendlich reelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Bei den Schweizern in und um Grangeneuve herum, geht die vielgepriesene „deutsche Gründlichkeit“

in erstaunlich gesteigerter Form eine feste, fast perfekte Beziehung zu französischem Charme und Esprit ein. Das war seitens des Berichterstatters so nicht erwartet worden und bot die Basis dafür, dass 14 Tage mit eigentlich sehr viel Anstrengung und Arbeit – aber eben nicht nur - zum einmaligen Erlebnis werden konnten. Eine Vielzahl von Impulsen, Erfahrungen und Impressionen aus diesem Seminar konnte in Vorträgen und Gesprächen den Bildungsanbietern des Landes Brandendurg be- reits mitgeteilt werden und hat Einzug in das eigene Denken und Handeln gefunden. Ganz konkret spiegeln sich die Schweizer Erfahrungen aktuell auch in Brandenburger Bildungsaufgaben, wie z.B.:

• Planung und Durchführung der „Lernorientierten Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW)“ für die Regionalstellen für Bildung im Agrarbereich (RBA),

• Weiterentwicklung des Projektes „ Multimediales Lernen im Agrarbereich...“ und

• in der Diskussion zur Schaffung von mehr Transparenz zwischen Prüfern, zu Prüfenden und Weiterbildnern im Brandenburger Prüfgeschehen wider.

Nicht zu unterschätzen auch wichtige persönliche, gesellschaftspolitische Einblicke, so dass man besser versteht, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das war lebensbegleitendes Lernen im ländlichen Raum der Schweiz in Aktion.

1.2 Gartenbau

Arbeitsschwerpunkt des Referates Gartenbau ist die wissenschaftliche Begleitung bei der Ausgestal- tung des agrarpolitischen Programms der Landesregierung zur Entwicklung des ländlichen Raumes in den Bereichen des Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbaus sowie der Baumschule sowohl unter fachli- cher als auch ökonomischer Perspektive betrachtet.

Übersicht der Aufgabenschwerpunkte des Referates Gartenbau:

Fachgebiet Arbeitsthema/-aufgabe Bearbeiter

Betriebs- und Marktwirt - schaft im Gartenbau

Bewertung und Interpretation der wirtschaftlichen Lage des Gartenbaues und Erarbeitung von Hand- lungsempfehlungen:

• auf der Ebene der Produktionsverfahren,

• auf Unternehmensebene der Fachsparten,

• der Ebene der Erzeugerorganisationen sowie des Marktes für Gartenbauprodukte.

J. Lübcke, M. Lorenz

Gemüsebau Sortimentsprüfungen und Untersuchungen zur guten fachlichen Praxis marktrelevanter Gemüsekulturen

Dr. E. Hetz F. und E. Müller

Obstbau und Baumschule Weiterentwicklung und Umsetzung des Fachrechts im Obstbau und in der Baumschule,

Weiterentwicklung der Kulturverfahren,

Sortimentsprüfungen im Kern-, Stein- und Beeren- obst,

Landessortengarten alte Obstsorten

Dr. H. Schwärzel P. Schubert M. Schwärzel V. Beckendorf

Das Referat Gartenbau umfasst die Versuchsstationen Großbeeren (Zierpflanzen, Betriebs- und Marktwirtschaft), Müncheberg (Obstbau und Baumschule) und Manschnow (Gemüse- und Pflanzen- produktion).

Übersicht über Standortdaten Boden und Klima

Station Großbeeren Station Manschnow Station Müncheberg Kreis:

Versuchsfläche:

Ackerzahl:

Bodenform:

Bodenart:

Niederschlag (langjährigen Mittel):

Lufttemperatur (langjähriges Mittel):

pH-Wert:

Mittlere Nährstoffversorgung (mg/100 g Boden; 0-30 cm) P2O5:

K2O:

MgO:

Potsdam-Mittelmark 9 ha

25

Salm- bis Sandtieflehm - Fahlerde

anlehmiger Sand (Sl) 520 mm/Jahr

8,8 °C 5,6 50 20

Märkisch-Oderland 14,7 ha

50

Auenboden Alluvium 505 mm/Jahr 8,6 °C 6,2 79 35

Märkisch-Oderland 32 ha

25-35

Sandbraunerde anlehmiger Sand (Sl) 525 mm/Jahr

8,2 °C 3,7 - 7,2 14,2 - 28,5 13,8 - 18,2 6,0 - 12,2

Ziel der Versuchsanstellungen ist es, Beiträge zur Entwicklung einer gleichermaßen wettbewerbsfähi- gen wie umweltverträglichen Produktion zu leisten, durch neue, regionalspezifische Verfahrenslösun- gen naturbedingte Nachteile auszugleichen, Risikoabschätzungen für den Erwerbsanbau vorzuneh- men. Nachfolgend werden einige ausgewählte Arbeitsergebnisse – ohne den Anspruch auf Vollstän- digkeit - vorgestellt.

1.2.1 Betriebs- und Marktwirtschaft

Verfrühung – (k)ein Thema für Beet- und Balkonpflanzen J. Lübcke

Ziel

Die zu beobachtende Vorverlegung des Verkaufszeitpunktes für Beet- und Balkonpflanzen von Ende April/Anfang Mai auf Mitte April kann mit einer Verkürzung der Kulturzeit einhergehen. Vor dem Hin- tergrund anhaltend hoher Energiepreise soll diese Entwicklung aus betriebswirtschaftlicher Sicht ana- lysiert werden.

Datengrundlage

Die Untersuchung basiert auf einer ersten Auswertung eines Großbeerener Versuchs mit verschiede- nen Beet- und Balkonpflanzen u. a. Petunien und Fuchsien. Preise für Gewächshäuser und Innenein-

ten für Abschreibungen für Gewächshäuser und Inneneinrichtungen) definiert. Kosten sind ein zusätz- licher, mit der Verkürzung der Kulturzeit einhergehender Aufwand für die Anschaffung und Abschrei- bung der Leuchtmittel und deren Stromverbrauch. Die Abschreibung der Leuchtmittel wird nur zu 50 % berücksichtigt, da eine mehrfache Nutzung im Jahresverlauf unterstellt wird, z. B. auch für die Poinsettienkultur.

Ergebnisse

Vorraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg des Verfahrens ist die Verkürzung der Kulturzeit, im Beispiel um 14 Tage. Diese Verkürzung ist sehr stark vom Genotyp der Pflanzen, also der Sorte, ab- hängig. Hier besteht in jedem Fall noch weiterer Untersuchungsbedarf, da die Sortenreaktion deutli- chen Schwankungen unterlag.

Unabhängig davon führt der Einsatz von Zusatzbelichtung zu zusätzlichen Kosten (Anschaffung Lam- pen, Stromverbrauch), diese können aber im Beispiel durch die Verkürzung der Kulturzeit (=Verringerung der Heizkosten durch den späteren Kulturbeginn) kompensiert werden. Darüber hin- aus lässt sich der Einsatz von Zusatzbelichtung mit höheren Absatzmengen und kontinuierlicher Marktbelieferung rechtfertigen. Ist der Produzent als erster am Markt und kann er zügiger größere Partien in guter Qualität absetzen, hat er die Möglichkeit, in begrenztem Maße die Preisbildung zu beeinflussen. Außerdem erhält er frühzeitig Platz für neue Kulturen im Gewächshaus.

Als klassischem Saisonprodukt liegt bei Beet- und Balkonpflanzen die Absatzspanne Mitte/Ende April – Ende Mai/ Anfang Juni (Pfingsten). Hier muss das Risiko des Wetters mit einkalkuliert werden, denn ist das Frühjahr kühl und nass, beginnt die Nachfrage nach Beet- und Balkonpflanzen wesentlich spä- ter als in warmen und trockenen Jahren. Ein früher Saisonstart wirkt sich auf das Verhalten der Wett- bewerber, die Preise und den gesamten Saisonverlauf aus. Als pflanzenbauliche Risiken darf der Unternehmer Spätfröste und auch den Blühverlauf von Violen, Primeln, Bellis als Vorkultur in Balkon- kästen der Kunden nicht vernachlässigen.

Tabelle 4: Berechnung der Kosten für die photoperiodische Belichtung von Beet- und Balkonpflanzen

1) Variable Kosten Einheit Menge

Preis je kwh Strom € / kwh 0,17

tägliche Belichtungsdauer H 5

Anzahl der Tage mit Belichtung D 42

Leistungsbedarf Belichtung (42 Tage) kWh / m² 0,945

Stromkosten Belichtung pro Tag: € / m² 0,003825

Stromkosten Belichtung Kulturdauer : € / m² 0,16

2) Fixkosten

1. Beschaffung der Lampen (Quelle: KTBL Taschenbuch Gartenbau, 5. Auflage 1999, BMF)

Belichtung (4,5 W/m² GF) € / m² 1,8

Nutzungsdauer Jahre 6

=> jährliche Afa % 16,67

=> 50% der jährlichen Afa € / m² 0,15

3) Gesamtkosten Belichtung je m²

Variable Kosten (Strom) Einsatzdauer € / m² 0,16

+ Fixkosten je m² € / m² 0,15

= Gesamtkosten je m² € / m² 0,31

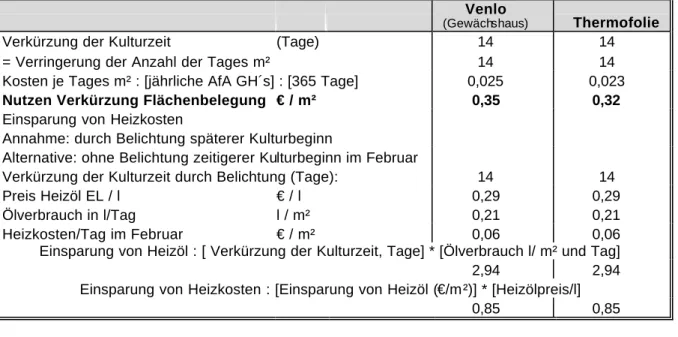

Tabelle 5: Nutzen der photoperiodischen Belichtung von Beet- und Balkonpflanzen Venlo

(Gewächshaus) Thermofolie

Verkürzung der Kulturzeit (Tage) 14 14

= Verringerung der Anzahl der Tages m² 14 14

Kosten je Tages m² : [jährliche AfA GH´s] : [365 Tage] 0,025 0,023 Nutzen Verkürzung Flächenbelegung € / m² 0,35 0,32 Einsparung von Heizkosten

Annahme: durch Belichtung späterer Kulturbeginn

Alternative: ohne Belichtung zeitigerer Kulturbeginn im Februar

Verkürzung der Kulturzeit durch Belichtung (Tage): 14 14

Preis Heizöl EL / l € / l 0,29 0,29

Ölverbrauch in l/Tag l / m² 0,21 0,21

Heizkosten/Tag im Februar € / m² 0,06 0,06

Einsparung von Heizöl : [ Verkürzung der Kulturzeit, Tage] * [Ölverbrauch l/ m² und Tag]

2,94 2,94

Einsparung von Heizkosten : [Einsparung von Heizöl (€/m²)] * [Heizölpreis/l]

0,85 0,85

Tabelle 6: Wirtschaftlichkeit der photoperiodischen Belichtung von Beet- und Balkonpflanzen Venlo

(Gewächshaus) Thermofolie

eingesparte Heizölkosten € / m² 0,85 0,85

- zusätzliche Energiekosten für Belichtung € / m² 0,16 0,16

= zusätzlicher Deckungsbeitrag € / m² 0,69 0,69

eingesparter Aufwand je Tages m² € / m² 0,35 0,31

- zus. Aufwand für Afa Leuchtmittel € / m² 0,15 0,15

Veränderung Fixkostenbelastung € / m² 0,20 0,16

= zusätzlicher Gewinnbeitrag € / m² 0,89 0,85

Anzahl der verkaufsfähigen Pflanzen (20 - 30) 25 25

Kosteneinsparung je Pfl. €/Pfl. 0,036 0,034

Fazit

Die Verfrühung von Beet - und Balkonpflanzen führt zu steigendem Aufwand (Kosten). Ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist, hängt von vielen Faktoren (Preise Betriebsmittel, Preise Produkt, Absatzmengen, - zeitpunkt) ab. Die Verfrühung kommt deshalb primär für größere, technisch gut ausgestattete Produktions- betriebe in Betracht. Unabhängig von der Verfrühung ist die Verkürzung der Kulturzeit und die Verringe- rung des Aufwandes je Einheit ein Thema, über das sich nachzudenken lohnt.

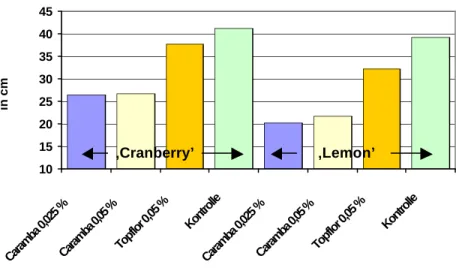

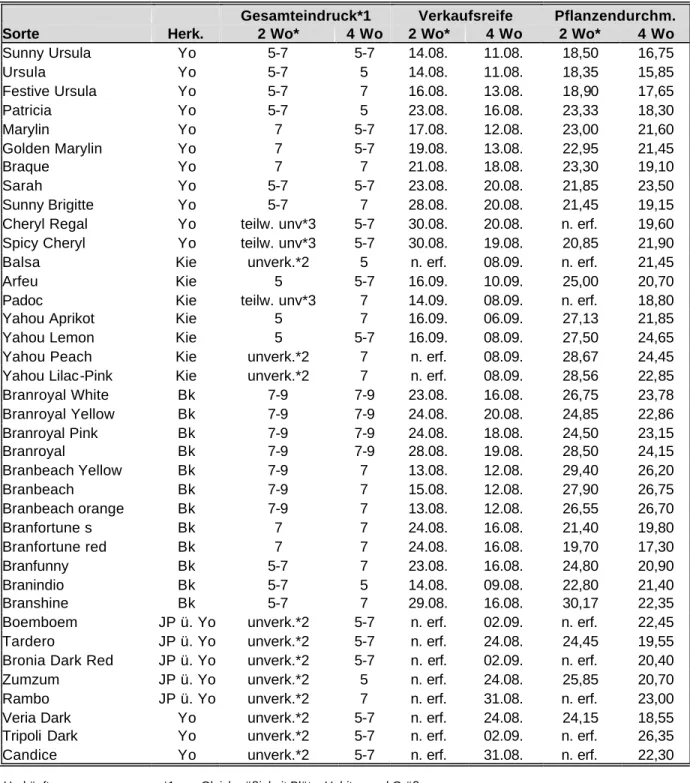

1.2.2 Gemüsebau

Das umfangreiche Sortenversuchswesen am Standort Manschnow kann als Beitrag zur Risikoprävention

Versuchsumfang der Versuchsstation Manschnow 2004

Schwerpunkt Themen Bearbeiter

Sorten, Gemüse, Unterglasanbau

Kopfsalat, Frühjahr Radieschen, Frühanbau Paprika, rot-, gelbreif Tomaten, Traubenernte

Müller, F., Müller, E., Hohlfeld, M.

Sorten, Gemüse, Freilandanbau

Kopfsalat, Frühjahr Kopfsalat, Herbst Blumenkohl, Frühanbau Rosenkohl, mittelfrüh Weißkohl, spät Spinat, 3 Sätze

Gemüseerbsen, 2 Sätze Buschbohnen, 3 Sätze Einlegegurken

Schälgurken

Müller, F., Müller, E., Hohlfeld, M.

Sorten, Ackerbau

(in Kooperation mit Ref.43)

Müller, F., Müller, E., Hohlfeld, M.

Sonstige Körnermais

Sonnenblumen,

Sonnenblumen hight oleic

Müller, F., Müller, E., Hohlfeld, M.

Die Ergebnisse dazu sind im Internet unter www.bundessortenamt.de/internet20/ abrufbereit. Die ausführliche Darstellung der „Ergebnisse zum Versuchsanbau“ der jeweiligen Gemüsearten kann direkt von der Versuchsstation bezogen bzw. im Internet unter:

www.brandenburg.de/land/mlur/l/gartenb/gartenb.htm abgerufen werden. Ergebnisse der land- wirtschaftlichen Versuche können komplett aus den landwirtschaftlichen Internetseiten des MLUV abgerufen werden.

Buschbohnen F. Müller

Eine Buschbohnenaussaat Ende April bedeutete 2004 kein Risiko, denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Bodentemperaturen über 10°C und die „Eisheiligen“ brachten zwar einen deutlichen Temperatur- rückgang, aber keinen Bodenfrost. Die erste Aussaat eines umfangreichen Sortimentes erfolgte am 18. Mai 2004. Kurz nach der Aussaat war ein deutlicher Temperaturrückgang zu verzeichnen. In der dritten Dekade lagen die Tagesdurchschnittstemperaturen um 2,2°C unter dem langjährigen Mittel;

gegenüber 2003 sind es sogar 8,0°C. Die Folge ist ein deutlich verspäteter unausgeglichener und reduzierter Aufgang. Zum Monatsende stiegen die Temperaturen wieder, aber das Gefälle zwischen Tag- und Nachttemperaturen blieb sehr groß. In der ersten Junidekade herrschten milde Temperat u- ren bei kaum nennenswerten Niederschlägen. Mit Beginn der zweiten Dekade lag verstärkte Gewitter- tätigkeit mit örtlich stark differenzierten Niederschlagsmengen zum Teil mit Hagel vor. In diesem Zeit- raum gab es keinen heißen Sommertag (max. 25°C). Ähnlicher Verlauf in der dritten Dekade.

Auch die Aussaatbedingungen für den 2. Staffelanbau (Aussaat am 08.Juni) waren nicht optimal. Die Bodenfeuchte war sehr gering, aber es regnete nach der Aussaat. Da die Tagesdurchschnittstempe- raturen aber unter dem langjährigen Mittel lagen, war ein verzögerter Aufgang die Folge. Zu den we- niger günstigen Bedingungen kam noch ein starker Blattlausbefall. Auch in der ersten Juliwoche wirk- ten sich die unterdurchschnittlichen Temperaturen ungünstig auf das Gedeihen der wärmeliebenden Buschbohnen aus.

Die erste Julihälfte brachte stärkere Gewitter mit zum Teil erheblichen Niederschlagsmengen. Insge- samt hatte der Juli 10 Sommer- und 5 Hitzetage aufzuweisen. Es wurden 108,4 mm Niederschlag gemessen, das langjährige Mittel liegt bei 60 mm, die Verdunstung betrug nur 81 mm.

Neben dem erhöhten Krankheitsbefall mit negativen Auswirkungen auf die Ertragshöhe und Qualitäts- beeinträchtigungen konnten bei der ersten Aussaat eine um durchschnittlich 10 Tage längere Entwick- lungszeit beobachtet werden.

Hohe Tagestemperaturen mit intensiver Sonneneinstrahlung bis zum Ende der zweiten Augustdekade bewirken hohe Verdunstungswerte. Der Erntezeitraum der einzelnen Prüfglieder der ersten Aussaat ist sehr kurz, eine schnelle Kornmarkierung ist zu beobachten. Der Kornanteil verdoppelt sich bei schnell abreifenden Sorten innerhalb von zwei Tagen. Für diesen Anbauzeitraum konnten bei einem üppigen Pflanzenaufwuchs die erzielten Ertragsleistungen nicht befriedigen.

Hohe Temperaturen zum Zeitpunkt der Blüte der zweiten Aussaat bewirkten Blüten- und Hülsenfall, auch das Ertragsniveau dieser Staffelaussaat war bei einer verkürzten Entwicklungszeit nur unter- durchschnittlich. Die hohen Temperaturen von der Hülsenausbildung bis kurz vor der Ernte bewirkten bei vielen Sorten eine deutliche Verkürzung der Hülsenlänge.

Ausgiebige Niederschläge nach der dritten Aussaat (5. Juli 2004) und Bodentemperaturen zwischen 16 und 19°C führten zu einem zügigen Aufgang. Hohe Lufttemperaturen und kaum nennenswerte Niederschläge in den ersten beiden Augustdekaden verschlechterten stark die klimatische Wasserbi- lanz. Bei nicht kontinuierlicher Wasserversorgung reagiert die Buschbohne in der Entwicklungsphase der Blüte mit Blütenausbildung in mehreren Etagen und einer deutlichen Reduzierung der Blütenan- zahl. Im August betrug die Verdunstung 129,4 mm. Bei einer Niederschlagsmenge von nur 35,8 mm, machten sich mehrere Zusatzregengaben notwendig, um den Wasserhaushalt annähernd auszuglei- chen.

Die erste Septemberdekade brachte viel Sonnenschein mit Tageshöchsttemperaturen bis 28°C. Bei geschlossenen Beständen und gut aufgefüllten Bodenwasservorräten verursachte fehlender Nieder- schlag keine Nachteile.

Der Bestand ist etwas gedrungener und weist einen guten Hülsenansatz auf. Es wurden für diesen Anbauzeitraum sehr hohe Erträge in guter Qualität erzielt. Zwischen den Sorten traten größere Diffe- renzierungen sowohl in der Entwicklungszeit als auch in der Gleichmäßigkeit der Abreife auf.

Wie bereits erwähnt oben erwähnt wird auf eine Darstellung der Ergebnisse im Rahmen dieses Be- richts wird zugunsten einer ausführlichen Auswertung, die direkt von der Versuchsstation bezogen werden kann bzw. im Internet unter www.brandenburg.de/land/mlur/l/gartenb/gartenb.htm nachz u- lesen ist, ve rzichtet.

Spargel (Asparagus officinalis)

Dr. E. Hetz, J. Schulze (Spargelberatung)

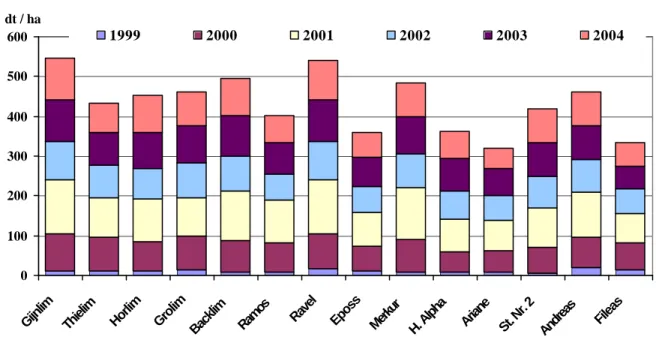

In den vergangenen Jahren hat der Spargelanbau in Brandenburg sehr stark an Bedeutung gewon- nen. Heute ist Brandenburg das zweitgrößte Anbaugebiet für Spargel in der Bundesrepublik. Die An- baufläche wurden von 550 ha im Jahr 1991 auf über 2000 ha ausgeweitet. Eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung einer Spargelanlage spielt die richtige Sortenwahl. Der Spargelanbau in Branden- burg wird im Unterschied zu anderen Regionen sehr stark vom kontinentalen Klima und der nördlichen Lage beeinflusst. So sind geringe Niederschläge (< 500 mm) und hohe Sommer- bzw. niedrige Win- tertemperaturen typisch für die Region Berlin - Brandenburg. Die Jahresniederschläge waren in den letzten Jahren weiter rückläufig. Diese territorialen Besonderheiten erfordern gesonderte Langzeitun- tersuchungen.

Versuchsanstellung

Der Spargel-Sortenversuch wurde auf Anregung aus der Praxis im Jahr 1998 im Beelitzer Anbauge- biet mit den Varianten mit und ohne Folienabdeckung angelegt. Seit 1999 wird der Versuch, der mit 14 Sorten aus deutscher, holländischer und französischer Herkunft durchgeführt wird, beerntet. Im Sortenversuch werden seit 1998 vorrangig folgende Fragen untersucht:

- Welche Sorten eignen sich für einen Anbau unter Brandenburger Bedingungen?

- Mit welchen Sorten ist ein kontinuierlich hoher Ertrag bei gleichbleibend hoher Qualität zu erzielen?

- Wie reagieren die Sorten auf Extrembedingungen?