BRANDENBURG LAND

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen

Zur Situation

kommunaler Gleichstellungsbeauftragter im Land Brandenburg

2000

Zwischenbericht

Vorwort

In Brandenburg gibt es seit 1990 kommunale Gleichstellungs- beauftragte. Die Kommunalverfassung des Landes vom 15. Oktober 1993 verpflichtet Landkreise, Gemeinden und Ämter auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie in dem Bereich der sozialen Sicherheit hinzuwirken und kommu- nale Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Die Gleichstel- lungsbeauftragten sind in Gemeinden oder Ämtern mit mehr als zehntausend Einwohnern und Einwohnerinnen sowie in den Landkreisen hauptamtlich tätig. Die Gemeinden und Ge- meindeverbände als eigene Selbstverwaltungsträger sind so- mit im Rahmen der Garantie der eigenverantwortlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben gesetzlich verpflichtet, auf die Gleichstellung von Frau und Mann hinzuwirken.

Bei dieser Aufgabe erfüllen die kommunalen Gleichstellungs- beauftragten eine wichtige Funktion. Ihre Arbeit erstreckt sich über ein breites Aufgabenspektrum. Die Gleichstellungsbeauf- tragten haben sowohl bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Kommunen, die die Belange von Frauen berühren mitzu- wirken und sie haben sich für die Gleichstellung von Frauen innerhalb der Verwaltung einzusetzen.

Das Engagement, mit dem viele Gleichstellungsbeauftragte ihre Aufgabe übernommen haben, ist häufig Belastungen und Ernüchterungen ausgesetzt gewesen und auch die Verwal- tungsleitungen mussten in diesem neuen Bereich Pionierarbeit leisten. Nach einer Diskussion im parlamentarischen Raum hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen im Herbst 1999 eine Befragung der Verwaltungsleitungen in den Kommunen und der Gleichstellungsbeauftragten auf der Grundlage von Fragebögen durchgeführt.

Die Resonanz auf die Befragung blieb sowohl bei den Ver- waltungsleitungen als auch bei den kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten deutlich unter den Erwartungen, sodass das Ergebnis der Befragung zu relativieren ist.

Die vorliegende Broschüre richtet sich an alle Personen, die in der Verwaltung für die Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern verantwortlich sind und dabei vorrangig an die Verwaltungsleitungen und Gleichstellungsbeauftragten.

Die Broschüre ist als eine Bestandsaufnahme gedacht. Ein wichtiges Ergebnis der Befragung ist, dass sich die Beteiligten die Aufgaben und Kompetenzen der kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten noch deutlicher bewusst machen müs- sen. Diese Erkenntnis gilt es ernst zu nehmen, zumal die Koalitionsvereinbarung für 1999 bis 2004 vorsieht, dass die Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten durch die kommunalen Vertretungen unterstützt wird.

Margret Schlüter

Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen

und Landesgleichstellungsbeauftragte in Brandenburg

Gliederung:

Zusammenfassung 4

1. Einleitung 5

2. Die Datenlage 6

3. Die Situation kommunaler Gleichstellungsbeauftragter im Land Brandenburg

Auswertung der Fragebögen 8

3.1. Festlegungen und gesetzliche Regelungen zu Aufgaben und

Kompetenzender kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 8

3.2. Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 10

3.3. Die Arbeitssituation der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 10 3.3.1 Die Arbeitssituation aus Perspektive der Kommunalverwaltungen 10 3.3.2. Die Arbeitssituation aus Sicht der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 13 3.4. Selbstbilder und Fremdwahrnehmung –

Gleichstellungsbeauftragte und Verwaltungen 16

4. Unterschiedliche Aktivitätsniveaus kommunaler Gleichstellungsarbeit 18 5. Verbesserungsvorschläge zu den unterschiedlichen Problemlagen 21

Anhang 23

Übersichten 24

Tabellen 29

Leitbild der Landesarbeitsgemeinschaft

für kommunale Gleichstellungsbeauftragte in Brandenburg 36

gewendet (S.14). 93,8 % dieser Gleichstellungsbeauftragten fühlten sich zumindest teilweise in ihren Auffassungen unter- stützt.

Die Arbeitssituation wird von der Hälfte der Gleichstellungs- beauftragten (50,8%) als weitgehend gut oder zufriedenstel- lend beurteilt (S.15). Als völlig unbefriedigend wird die Ar- beitssituation nur von 4,9% der Gleichstellungsbeauftragten bezeichnet. Dies sind ausschließlich Gleichstellungsbeauftrag- ten, die nur interne Kompetenzen haben (12,5%, S.15).

1Die Frage nach der internen Zuständigkeit der Gleichstel- lungsbeauftragten im Fragebogen bezieht sich auf die För- derung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und beinhaltet ausschließlich personelle Maß- nahmen

2Die Frage nach der externen Zuständigkeit der Gleichstel- lungsbeauftragten bezieht sich auf die Förderung der Gleich- stellung von Mann und Frau außerhalb der Verwaltung und beinhaltet Fragen zur Teilnahme an Sitzungen der Verwal- tungsleitung, der Ausschüsse, der kommunalen Vertretung, die Abgabe von Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.

1.Einleitung

Das Land Brandenburg wurde nach den Landtagswahlen im Oktober 1990 neu gebildet. Es gliederte sich ursprünglich in 38 Landkreise mit 1793 Gemeinden und sechs kreisfreie Städte. Zur Schaffung eines effektiven Verwaltungsaufbaus im kommunalen Bereich wurde bereits 1991 mit einer umfang- reichen Strukturreform begonnen. In einem ersten Schritt kam es zur Bildung von Ämtern und amtsfreien Gemeinden, 1993 schloss sich die Kreisgebietsreform an.

Heute besteht das Land Brandenburg aus insgesamt 232 kommunalen Gebietskörperschaften. Darunter sind

●14 Landkreise,

●4 kreisfreie Städte,

●62 amtsfreie Gemeinden,

●152 Ämter3.

Von diesen 232 kommunalen Gebietskörperschaften haben 88 mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Ein- zelnen sind dies die 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte sowie 41 Gemeinden und 29 Ämter4.

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg verpflich- tet die kommunalen Gebietskörperschaften, auf die Gleichbe- rechtigung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung sowie in dem Bereich der sozialen Si- cherung hinzuwirken. Zu diesem Zweck sind gemäß § 23 Ge- meindeordnung (GO) und § 21 der Landkreisordnung (LKrO) in den Gemeinden mit eigener Verwaltung, Ämtern und Landkreisen kommunale Gleichstellungsbeauftragte zu bestel- len. Die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sind in allen Landkreisen und in Gemeinden und Ämtern mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hauptamtlich tätig.

In Brandenburg müssten dementsprechend 232 kommunale Gleichstellungsbeauftragte bestellt sein, von denen 88 ihre Tätigkeit hauptamtlich ausüben. Derzeit gibt es keine gesi- cherten Daten darüber, wieviele kommunale Gleichstellungs- beauftragte in Brandenburg insgesamt und wieviele davon hauptamtlich tätig sind.

Neben den Regelungen der Kommunalverfassungen zur Gleichberechtigung von Frau und Mann gilt im kommunalen Bereich auch das Landesgleichstellungsgesetz (LGG), aller- dings mit einer Einschränkung. § 25 LGG schließt die Anwen- dung der Regelungen über die Bestellung sowie die Aufgaben und Kompetenzen der behördlichen Gleichstellungsbeauf- tragten auf kommunale Gleichstellungsbeauftragte ausdrück- lich aus. In der Praxis hat dies dazu geführt, „dass nicht hin- reichend klar ist, welche Befugnisse die kommunalen Gleich- Während die Beteiligung der kommunalen Gleichstellungsbe-

auftragten an personellen Maßnahmen im Wesentlichen noch relativ gut ist, ist ihre Teilnahme an Sitzungen verbesserungs- bedürftig. Nicht einmal einem Fünftel wird die Möglichkeit gegeben, an den verschiedenen Sitzungen innerhalb der Ver- waltung teilzunehmen. Etwas günstiger sieht es im Bereich der kommunalen Vertretung aus. Etwa jeweils ein Drittel der Gleichstellungsbeauftragten ist zur Teilnahme an den Sitzun- gen des Hauptausschusses bzw. der sonstigen Ausschüsse be- rechtigt. Immerhin die Hälfte der Gleichstellungsbeauftragten nimmt an den Sitzungen der Gemeindevertretung/des Kreis- tages teil (S.11).

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gleichberechtigung von Frau und Mann wird in knapp 54% der Kommunen geleistet, wo- bei nur gut 20% der Gleichstellungsbeauftragten eine eigen- ständige Öffentlichkeitsarbeit ausübt (S.11).

Die meisten der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten (rund 35%) sind hauptamtlich in der Verwaltung tätig und üben die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten ehrenamt- lich aus. Die zweitgrößte Gruppe bilden mit 29% die haupt- amtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten, denen zusätzlich andere Aufgaben übertragen worden sind. Ca. 10% der Gleichstellungsbeauftragten sind hauptamtlich tätig und aus- schließlich für Gleichstellungsangelegenheiten zuständig (S.11).

In Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind die kommunalen Gleichstellungsbeauftrag- ten zwar entsprechend der in der Kommunalverfassung ent- haltenen Verpflichtung hauptamtlich tätig, die Mehrzahl (rund 67%) hat aber zusätzlich weitere Aufgaben übertragen bekommen (S.11, Tabelle 19 im Anhang).

Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte aus Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verfügen stärker über interne und externe Kompetenzen als ihre Kolle- ginnen aus Kommunen mit einer Einwohnerschaft unter 10.000 (S.12).

Rund 32% der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten werden von ihren Verwaltungsleitungen bei personellen Maßnahmen eine Woche oder früher vor der Maßnahme beteiligt (S.13).

An externen Maßnahmen werden nur 27% der Gleichstel- lungsbeauftragten eine Woche oder früher vor der Maßnah- me beteiligt (S.14)

Nur ein Fünftel der Gleichstellungsbeauftragten (20,9%) hat sich bei abweichender Meinung zu Vorgängen an den Kreis- tag, die Gemeindevertretung oder die jeweiligen Ausschüsse

Zusammenfassung

Der vorliegende Zwischenbericht gibt den ersten Überblick über die Situation der kommunalen Gleichstellungsbeauf- tragten im Land Brandenburg. Er geht zurück auf eine schrift- liche Befragung des MASGF, an der sich 69 Kommunalverwal- tungen (29,3 %) und 67 kommunale Gleichstellungsbeauf- tragte (28,9 %) beteiligt haben. Alle folgenden Angaben ba- sieren auf dieser Grundlage.

Leider gibt es wegen des unvollständigen Rücklaufes auch nach der Erhebung für diesen Bericht keine gesicherten Er- kenntnisse darüber, wieviele kommunale Gleichstellungsbe- auftragte in Brandenburg und wieviele davon hauptamtlich tätig sind. Es steht lediglich fest, dass von 89 Kommunen im Land Brandenburg 78 ihrer in der Kommunalverfassung ver- ankerten Pflicht zur Bestellung einer kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten tatsächlich nachgekommen sind.

Die Kompetenzen, Aufgaben und Rahmenbedingungen der Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bleiben weitgehend offen. Die Kommunen nutzen ihren sowohl durch die Kommunalverfassung als auch das Landesgleichstellungs- gesetz gegebenen Gestaltungsspielraum, die Rahmenbedin- gungen für die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten in den Haupsatzungen den örtlichen Gegebenheiten anpassen zu können, nur selten. Weniger als 5% der Kommunen haben in ihren Hauptsatzungen konkrete Regelungen für ihre Gleichstellungsbeauftragte getroffen. Dies könnte zur Folge haben, dass die Kompetenzen der kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten nicht hinreichend klar sind.

Die wesentlichsten Ergebnisse im Einzelnen:

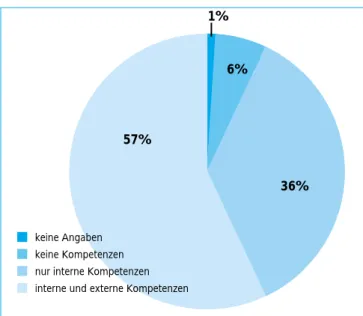

Nur 57% der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten verfü- gen sowohl über interne1und externe2Aufgaben, während 38% nur interne Kompetenzen haben. Bei der Unterschei- dung zwischen internen und externen Aufgaben handelt es sich um keine Fachbegriffe. Sie werden wie aus den Fußnoten ersichtlich verwendet.

Fünf Prozent der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten besitzen weder interne noch externe Kompetenzen (S.10).

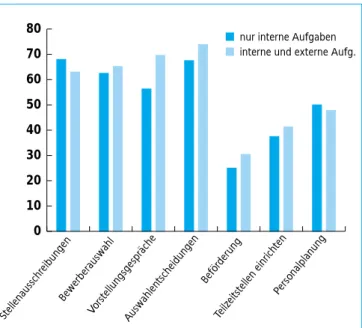

Das Recht der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten aus- schließlich intern oder aber intern und extern tätig zu werden, wirkt sich auf deren Beteiligung an personellen Maßnahmen aus. Während die zuerst genannte Gruppe stärker bei Stellen- ausschreibungen und bei der Personalplanung beteiligt wird, ist dies bei der zweiten Gruppe bei der Bewerberauswahl, den Vor- stellungsgesprächen den Auswahlentscheidungen, bei Beförde- rungen und bei der Einrichtung von Teilzeitstellen der Fall (S.11).

Diese 11 Kommunen haben alle weniger als 10.000 Einwoh- nerinnen und Einwohner.

Tabelle 2.2: Bestellung der kommunalen Gleichstellungsbe- auftragten nach Teilgruppen

2. Die Datenlage

An der schriftlichen Befragung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen zur Situation der kommuna- len Gleichstellungsbeauftragten im Land Brandenburg betei- ligten sich insgesamt 69 Kommunalverwaltungen und 67 kom- munale Gleichstellungsbeauftragte. Damit stehen Informa- tionen aus 89 von 232 kommunalen Gebietskörperschaften zur Verfügung. Dies entspricht einem Fragebogenrücklauf:

●von Seiten der Verwaltungen von 29,3 Prozent und

●von Seiten der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten von 28,9 Prozent.

Sicher wäre für eine detailliertere Analyse und verallgemei- nernde Interpretation der Ergebnisse eine breitere bzw. voll- ständigere Datenbasis wünschenswert. Dennoch werden bereits auf der Basis des vorliegenden Datenmaterials syste- matische Differenzierungslinien und Tendenzen sichtbar, die als charakteristisch für die Situation kommunaler

Gleichstellungsbeauftragter im Land Brandenburg gelten kön- nen.

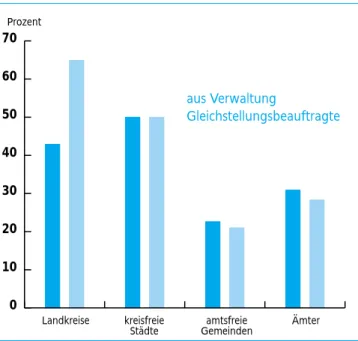

Unter den zurückgesandten 69 Fragebögen aus den Kommunalverwaltungen sind

●6 aus Landkreisen (42,9% aller 14 Landkreise)

●2 aus kreisfreien Städten (50% der 4 kreisfreien Städte)

●14 aus amtsfreien Gemeinden (22,6% der 62 amtsfreien Gemeinden)

●47 aus Ämtern (30,9% der 152 Ämter).

Die Bevölkerungszahl in den untersuchten Kommunen ent- spricht annähernd den Verhältnissen im Land Brandenburg, wobei die Gebietskörperschaften mit über 10.000

Einwohnerinnen und Einwohnern leicht unterrepräsentiert sind.

Von den 67 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die sich an der schriftlichen Befragung beteiligten, sind

●9 in Landkreisen (64,90% der 14 Landkreise)

●2 in kreisfreien Städten (50% der 4 kreisfreien Städte)

●13 in amtsfreien Gemeinden ( 21% der 62 amtsfreien Gemeinden) und

●43 in Ämtern (28,3% der 152 Ämter) tätig.

Bei näherer Betrachtung der Daten zum Rücklauf der Frage- bögen fallen zunächst vor allem die relativ hohen Anteile der zurückgesandten Fragebögen aus den Landkreisen und kreis- freien Städten auf. Bezogen auf ihren Anteil an den Branden- burgischen Kommunalverwaltungen insgesamt sind die Land- kreise und kreisfreien Städte gegenüber den amtsfreien Ge-

meinden und Ämtern deutlich überrepräsentiert.

Auffallend ist außerdem, dass sich die kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten aus den Landkreisen stärker an der Befragung beteiligten als die zugehörigen Verwaltungen.

Anders sieht dieses Verhältnis auf der Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden aus. Hier liegen von Seiten der kom- munalen Gleichstellungsbeauftragten weniger Fragebögen vor als von Seiten der Verwaltungen. Wie noch zu zeigen sein wird, liegt dies mit daran, dass in den betreffenden Ämtern und Gemeinden (noch) keine Gleichstellungsbeauftragten bestellt sind.

Insgesamt war es nur eingeschränkt möglich, Verwaltungs- und Beauftragtenangaben kombiniert auszuwerten. Nur für 47 Gebietskörperschaften (das sind ca. 20 Prozent der in die Erhebung einbezogenen Kommunen) liegen sowohl von Sei- ten der Verwaltung als auch von den kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten beantwortete Fragebögen vor.

Darüber hinaus beteiligten sich aus einem Teil der Kommunen entweder nur die Verwaltungen (22 Fragebögen) oder nur die Gleichstellungsbeauftragten (20 Fragebögen). Somit stehen wie bereits oben angeführt „vollständige“ und „teilvollständi- ge“ Informationen aus insgesamt 89 Gebietskörperschaften (38,4%) zur Auswertung über die Situation der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zur Verfügung.

Unter jenen kommunalen Gebietskörperschaften, von denen jeweils nur ein Fragebogen von der Kommunalverwaltung zu- rückgesandt wurde (22 Fälle), sind sämtliche 11 Kommunen zu finden sind, in denen keine Gleichstellungsbeauftragten bestellt sind.

stellungsbeauftragten in ihrer internen Funktion innerhalb der Verwaltung haben5.“

Um die Situation der kommunalen Gleichstellungsbeauftrag- ten genauer beschreiben zu können, hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in Absprache mit dem Ministerium des Innern im September/Oktober 1999 eine schriftliche Befragung bei den Kommunalverwaltungen und ihren Gleichstellungsbeauftragten durchgeführt. Ziel war es festzuhalten, welche Aufgaben und Kompetenzen den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Einzelnen über- tragen wurden und wie die Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit ausgestaltet sind.

Zu diesem Zweck wurden jeder kommunalen Gebietskörper- schaft zwei Fragebögen übersandt, von denen sich einer an die Verwaltungsleitung und der zweite an die kommunale Gleichstellungsbeauftragte richtete.

Die Resonanz auf die Befragung blieb sowohl bei den Verwal- tungsleitungen als auch den kommunalen Gleichstellungsbe- auftragten deutlich unter den Erwartungen, was im Wesentli- chen auf eine Intervention durch den Städte- und Gemeinde- bund Brandenburg zurückzuführen ist, der seinen Mitgliedern empfohlen hat, sich nicht an der Befragung zu beteiligen.

Diese Intervention ist bedauerlich, da die vorliegenden Befun- de ganz deutlich einen hohen Bedarf an Sensibilisierung in und Diskussion zu diesem Politikfeld zum Ausdruck bringen – nicht zuletzt von Seiten der betroffenen Kommunen selbst.

Die Ergebnisse werden deshalb in einem Zwischenbericht dar- gestellt, der als erste dokumentierte Befassung mit der The- matik der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zu verste- hen ist und kein vollständiges Bild liefern kann.

Der Zwischenbericht enthält im Anhang noch ein Leitbild für kommunale Gleichstellungsbeauftragte in Brandenburg, wel- ches von der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten erarbeitet wurde. Das Leitbild soll als Information dafür dienen, wie die kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten ihr Arbeitsfeld verstehen bzw. es sich wünschen.

3Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik; Verzeichnis der Ämter, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien Städte des Landes Brandenburg, Stand 31.12.1998

4Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik; Statistische Berichte – Bevölkerung der Gemeinden im Land Branden- burg, Stand 31.12.1998

5Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen;

Zweiter Landesgleichstellungsbericht, 1999, Seite 4

Prozent

0 10 20 30 40 50 60 70

Landkreise kreisfreie

Städte amtsfreie

Gemeinden Ämter

aus Verwaltung

Gleichstellungsbeauftragte Diagramm 2.1: Rücklauf der Fragebögen aus Verwaltungen und von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten nach kommunalen Gebietskörperschaften

Gleichstellungsbe- auftragte bestellt

Fragebogen beantwortet von Verwaltung und

Beauftragter

nur von Verwaltung

gesamt

gesamt

ja 47 11 58

nein 11 11

47 22 69

Als Gründe für eine Nichtbestellung der Gleichstellungsbe- auftragten in den Kommunen wurden genannt:

●fehlende Bereitschaft der Mitarbeiterinnen/Probleme bei Neubestellung (4 Fälle),

●geringe Beschäftigtenzahl (2),

●Neubestellung läuft (2),

●keine Bestellung (2),

●kein Bedarf (1).

In den Fällen, in denen nur die Gleichstellungsbeauftragten geantwortet haben (20 Fälle), handelt es sich vor allem – d.h.

im Vergleich zu den Kommunen, in denen Verwaltungen und Beauftragte geantwortet haben – um solche kommunale Ge- bietskörperschaften, in denen die Gleichstellungsbeauftragte vornehmlich intern tätig wird.

(Von 67 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten beantwor- teten 66 Beauftragte die Fragen zur Kompetenzlage, eine Gleichstellungsbeauftragte machte keine Angaben.)

Gleichstellungsbe- auftragte verfügen über keine Kompetenzen nur über interne Kompetenzen über interne und ex- terne Kompetenzen Gesamt

Fragebögen beantwortet von Verwaltung

und Beauftragten

nur von Beauftragten

Gesamt

3 75%

1 25%

4 100%

24 100%

38 100%

66 100%

10 41,7%

9 23,7%

20 30,3%

14 58,3%

29 76,3%

46 69,7%

Tabelle 2.3: Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten nach Teilgruppen

6Bei den eingesandten Festlegungen und Regelungen zu den Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten handelt es sich nicht in allen Fällen um sämtliche vorhandenen Regelungen.

So wurden von einigen Kommunalverwaltungen nur die spe- zifischen Festlegungen zugesandt, zugleich aber auch auf das Vorhandensein von Festlegungen in der Hauptsatzung ver- wiesen (vgl. dazu den Anhang/Tabelle 7)

und konkretisierende Regelungen zu Status, Aufgaben und Befugnissen der Gleichstellungsbeauftragten. Das hat dazu geführt, dass nicht hinreichend klar ist, welche Kompetenzen den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten innerhalb der Verwaltung wie auch in ihrer externen Funktion zukommen.

Wie aus den Angaben der Verwaltungen und kommunalen Gleichstellungsbeauftragten deutlich wird, ist damit nicht prinzipiell ausgeschlossen, dass vor Ort dennoch eine aktive und gelungene Gleichstellungspolitik realisiert wird. Allerdings sind diese positiven Beispiele ganz unmittelbar an die hohe Motivation der Gleichstellungsbeauftragten einerseits und damit an konkrete Personen sowie andererseits an die Zusam- menarbeit mit und die Unterstützung durch die Verwaltung gekoppelt. Die Befragungsergebnisse werfen jedoch Fragen an einer institutionellen, d.h. personen- und situationsunab- hängigen Verstetigung dieser aktiven Gleichstellungspolitik ohne detaillierte Kompetenz- und Aufgabenregelungen auf.

Im Einzelnen läßt sich die Situation auf der Basis der vorlie- genden 69 Fragebögen von Verwaltungsseite, in denen die Art der vorhandenen Regelung(en) zur Kompetenz- und Aufgabenlage der Gleichstellungsbeauftragten erfragt wurde, folgendermaßen beschreiben:

Von den 69 Kommunalverwaltungen beantworteten 64 Ver- waltungen die Frage nach den Regelungen und Festlegungen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten, 5 Verwaltun- gen machten keine Angabe. In 14 Kommunen (20,3 %) gibt es für die Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten keine ausdrücklichen Regelungen, während 50 Verwaltungen (72,5%) über Regelungen zu den Befugnissen und Kompe- tenzen der Gleichstellungsbeauftragten verfügen (vgl. An- hang/Tabelle 2).

Den Fragebögen lagen nur in 19 Fällen (27,5% der Fragebö- gen) Kopien der Regelungen und Festlegungen bei. Darunter waren:

●15 Hauptsatzungen

●2 Gleichstellungspläne

●1 Dienstanweisung

●1 Zuständigkeitsverordnung sowie

●1 Arbeitsplatzbeschreibung eingegangen.6

Ausgehend von den mitgesandten Regelungen ließen sich vier Kategorien der Regelungen zu den Kompetenzen, Auf- gaben und Befugnissen der Gleichstellungsbeauftragten im kommunalen Bereich unterscheiden:

●„einfache Hauptsatzungen“ (sehr allgemein, Formulierun- gen in starker Anlehnung an § 23 GO und § 21 LKrO),

●„ausführliche Hauptsatzungen“ (sehr detailliert, häufig mit Verweis auf das LGG),

●„allgemeine Hauptsatzungen“ in Kombination mit zusätzli- chen Regelungen (z.B. Zuständigkeitsregelungen oder Dienst- anweisungen),

●andere Regelungen (detailliert, Orientierungen zumeist am LGG).

Bei 11 der vorliegenden Hauptsatzungen handelt es sich um einfache Hauptsatzungen, die durch eine sehr allgemeine Formulierung der Festlegungen für die Gleichstellungsbeauf- tragten gekennzeichnet sind. Hier finden sich zwar Formu- lierungen zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, zu Möglichkeiten der Stellungnahme etc. Dagegen bleiben kon- krete Aufgaben und Kompetenzen unklar oder werden gar nicht formuliert. In den meisten Hauptsatzungen werden die Formulierungen des § 23 GO oder § 21 LKrO übernommen.

In den drei ausführlichen Hauptsatzungen finden sich dage- gen genau und detailliert die Aufgaben und Kompetenzen der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die sich auf das Landesgleichstellungsgesetz beziehen.

Drei weitere Kommunen, die zwar in der Hauptsatzung all- gemeine Regelungen zu den Aufgaben und Befugnissen der Gleichstellungsbeauftragten festgelegt haben, spezifizieren diese allgemeinen Formulierungen durch spezielle Regelun- gen. Diese Regelungen orientieren sich am Landesgleichstel- lungsgesetz und/oder beziehen sich auf regionale Spezifika, sind aber durch eine relativ detaillierte Ausformulierung ge- kennzeichnet.

Des Weiteren gibt es zwei Kommunen, in denen ausschließ- lich Regelungen jenseits der Hauptsatzungen zu finden sind, die sich zumeist am Landesgleichstellungsgesetz orientieren und regionale Besonderheiten berücksichtigen (vgl. dazu Beispiele im Anhang/Übersicht 1).

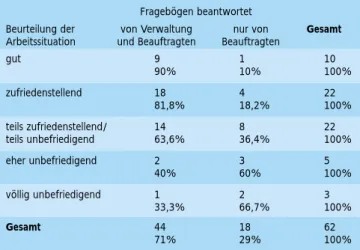

Diese Kategorisierung wird auch bei einer Betrachtung der durch die 50 Verwaltungen insgesamt genannten Regelungen Des Weiteren unterscheiden sich die Gleichstellungsbeauftrag-

ten dieser Teilgruppe durch eine kritischere Beurteilung ihrer Arbeitssituation von den Gleichstellungsbeauftragten insge- samt.

Tabelle 2.4: Beurteilung der Arbeitssituation nach Teilgruppen

Beurteilung der Arbeitssituation gut

zufriedenstellend teils zufriedenstellend/

teils unbefriedigend eher unbefriedigend

Fragebögen beantwortet von Verwaltung

und Beauftragten

nur von Beauftragten

Gesamt 9

90%

1 10%

10 100%

22 100%

22 100%

5 100%

4 18,2%

8 36,4%

3 60%

18 81,8%

14 63,6%

2 40%

völlig unbefriedigend 3

100%

2 66,7%

1 33,3%

Gesamt 62

100%

18 29%

44 71%

(Von 67 der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten beant- worteten 62 (92,5%) der Gleichstellungsbeauftragten die Frage zur Beurteilung der Arbeitssituation, 5 machten keine Angabe.)

Von 8 kommunalen Gebietskörperschaften liegen von Seiten der Kommunalverwaltungen schriftlich genannte Gründe für die Nichtbeteiligung an der Fragebogenerhebung vor, die sich in drei Gruppen unterteilen lassen:

●Es wird in der Kommunalverwaltung kein Bedarf gesehen, eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen (2 Fälle).

●Die Teilnahme wird mit Verweis auf die Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes bzw. mit Hinweis auf einen möglichen Eingriff in die Selbstbestimmung der Kommune verweigert (5 Fälle).

●Die Situation der hauptamtlich beschäftigten Gleichstel- lungsbeauftragten lässt derzeit keinen Veränderungsbedarf er- kennen. Weder von Seiten der Verwaltungsführung noch von der Beauftragten selbst gibt es Hinweise auf etwaige Problem- felder oder nicht funktionierende Zusammenarbeit (1 Fall).

Es ist nicht auszuschließen, dass die Anzahl von Kommunal- verwaltungen, die keine Gleichstellungsbeauftragte bestellt haben, in Brandenburg insgesamt größer ist als die hier ermit- telten 11 Kommunen.

Neben der Beantwortung der Fragebögen wurden die Verwal- tungen gebeten, die in ihrem Haus geltenden Regelungen zu den Aufgaben und Kompetenzen der kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten beizulegen. In 19 von 69 Fällen (27,5%) kamen die Verwaltungen dieser Bitte nach.

3. Die Situation kommunaler Gleichstellungspolitik im Land Brandenburg – Auswertung der Fragebögen

3.1 Festlegungen und gesetzliche Regelungen zu Aufgaben und Kompetenzen der kommunalen Gleichstellungsbeauf - tragten

Die Kompetenzen, Aufgaben und Rahmenbedingungen der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten bleiben im Bereich der kommunalen Gleichstellungspolitik weitestgehend offen.

So verpflichtet die Kommunalverfassung des Landes Branden- burg (gemäß § 23 der Gemeindeordnung und § 21 der Land- kreisordnung) die kommunalen Gebietskörperschaften grund- sätzlich auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung sowie im Bereich der sozialen Sicherheit hinzuwirken und zu diesem Zwecke, in Gemeinden mit eigener Verwaltung, Ämtern und Landkreisen kommunale Gleichstellungsbeauftragte zu bestel- len. Die Ausgestaltung dieser Grundziele mit detaillierten Auf- gaben und Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten obliegt den Kommunen.

Darüber hinaus gilt im kommunalen Bereich neben der Kom- munalverfassung das Landesgleichstellungsgesetz (LGG), al- lerdings mit einer Einschränkung. Dem Selbstverwaltungs- grundsatz der Kommunen Rechnung tragend, werden die Ge- meinden, Ämter und Landkreise im § 25 LGG für die zu be- stellenden kommunalen Gleichstellungsbeauftragten nicht auf die Anwendung der Regelungen über die Bestellung sowie die Aufgaben und Kompetenzen der behördlichen Gleichstellungs- beauftragten (§§ 20 bis 24 LGG) verpflichtet. D.h., die §§ 20 bis 24 LGG gelten für die kommunalen Gleichstellungsbeauf- tragten zunächst nicht. Allerdings wird in der Begründung zum Regierungsentwurf des Landesgleichstellungsgesetzes, den Kommunalvertretungen empfohlen, sich in ihren

„Hauptsatzungen im Interesse einer Einheitlichkeit der Rechtsstellung und der Aufgaben von kommunalen und son- stigen Gleichstellungsbeauftragten am Landesgleichstellungs- gesetz zu orientieren“ (Begründung des Regierungsentwurfs zu § 22 LGG).

Die Kommunen verfügen damit über einen Gestaltungsspiel- raum, der es ihnen ermöglicht, die institutionellen Rahmenbe- dingungen (Bestellung, Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten) den örtlichen Gegebenheiten für eine wirksame Gleichstellungspolitik bestmöglich anzupassen.

Wie noch zu zeigen sein wird, fehlen häufig untersetzende

Differenziert man den Bereich der internen Kompetenzen stärker, fällt auf, dass jene Gleichstellungsbeauftragten, die nach Ansicht der Verwaltungen nur über interne Kompeten- zen verfügen, im Bereich der personellen Maßnahmen etwas stärker an Stellenausschreibungen und an der Personalpla- nung beteiligt werden. Dagegen überwiegt der Anteil der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten mit internen und externen Kompetenzen in den Beteiligungsfeldern „Vorstel- lungsgespräche“, „Auswahlentscheidungen“, „Bewerberaus- wahl“, „Beförderungen“ sowie „Teilzeitstellen einrichten“.

Diagramm 3.3: Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten an personellen Maßnahmen nach Kompetenzlage aus der Sicht der Verwaltungen (in Prozent)

lungsbeauftragten abgegeben, die auch an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. (vgl. Anhang/Tabelle 25/26).

An der Vorlagenerstellung für die Gemeindevertretung/den Amtsausschuss/den Kreistag werden etwa 29 Prozent der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt (vgl. Anhang/Tabelle 18).

Öffentlichkeitsarbeit zum Themenfeld Gleichberechtigung von Frau und Mann wird in 53,6 Prozent der Kommunen gelei- stet, wobei 20,3 Prozent der Gleichstellungsbeauftragten eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit und 33,3 Prozent der Gleichstellungsbeauftragten eine Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung ausüben. Obwohl der Bereich Öffentlichkeitsar- beit als externe Aufgabe einzustufen ist, nennen auch jene Kommunalverwaltungen diese Aktivitätsart, die ihren Gleich- stellungsbeauftragten eigentlich nur interne Kompetenzen zubilligen. Dies könnte für die verwaltungsseitige Unsicherheit bezüglich des Aufgabenspektrums kommunaler Gleichstel- lungsbeauftragter sprechen.

Der berufliche Status

Beim beruflichen Status der kommunalen Gleichstellungsbe- auftragten dominiert der Status der ehrenamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten, die hauptamtlich in der Verwal- tung tätig ist (34,8%). Als nächste folgt die hauptamtliche Mitarbeiterin, die die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftrag- ten in Kombination mit anderen Funktionen ausübt (29%).

Hauptamtliche und ausschließlich für Gleichstellungsarbeit zuständige Gleichstellungsbeauftragte sowie ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte, die nicht innerhalb der Verwal- tung tätig sind, spielen demgegenüber eine relativ unterge- ordnete Rolle (10,1% bzw. 8,7%; vgl. Anhang/Tabelle 10). In Kommunen mit über 10.000 Einwohnerinnen und Einwoh- nern dominiert der hauptamtliche Status der Gleichstellungs- beauftragten, während Gleichstellungsbeauftragte in Gebiets- körperschaften mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vorwiegend ehrenamtlich tätig sind. Von den hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten ist allerdings nur ein knappes Drittel ausschließlich für Gleichstellungsarbeit tätig, während gut zwei Drittel neben der Gleichstellungsar- beit noch für andere Aufgabenbereiche tätig sind. (vgl. An- hang/Tabelle 19).

Arbeitszeit

20 Kommunalverwaltungen haben keine Angaben zur Anzahl der Wochenstunden gemacht, die die Gleichstellungsbeauf- tragte für ihre Gleichstellungsarbeit aufwendet. Das ist fast ein Drittel der befragten Kommunalverwaltungen. Offen bleibt, aus welchen Gründen keine Angaben über die Arbeits- zeit gemacht wurden.

zur Festschreibung der Kompetenzen der Gleichstellungsbe- auftragten bestätigt, wobei es hier nicht möglich ist, zwischen einfachen und allgemeinen Hauptsatzungen zu unterscheiden.

Deutlich wird jedoch auch für die Gesamtheit der uns vorlie- genden Fragebögen, dass die Hauptsatzungen als alleinige Regelungen in den Kommunen überwiegen, wobei- verallge- meinert man die Kenntnisse aus den vorliegenden Regelun- gen -, innerhalb der Gesamtheit der Hauptsatzungen wie- derum die „einfachen“ und „allgemein“ formulierten Hauptsatzungen dominieren (vgl. Anhang/Übersicht 2).

Tabelle 3.1: Häufigkeitsverteilung der Kompetenz- und Aufgabenregelungen nach Angaben der Kommunalver- waltung (Differenzierung nach 4 Kategorien)

Festlegungen und Regelungen zur Aufgaben- und Kompetenzlage der Gleichstellungsbeauftragten

einfache Hauptsatzung ausführliche Hauptsatzung

32 46,4

4,4 10,1 11,6 20,3 7,2 100 3

7 8 14 5 69 Hauptsatzung mit zusätzl. Regelung andere Regelung

keine ausdrückliche Regelung keine Angabe

Gesamt

Anzahl der Kommu- nalverwaltungen

Prozente

3.2 Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten

Aus den erhobenen Fragebögen zu insgesamt 89 kommuna- len Gebietskörperschaften ist über die Bestellung der kommu- nalen Gleichstellungsbeauftragten im Land Brandenburg be- kannt, dass zur Zeit der Erhebung in den 89 kommunalen Gebietskörperschaften 78 kommunale Gleichstellungsbeauf- tragte bestellt sind, während in 11 Gebietskörperschaften zur Zeit keine kommunale Gleichstellungsbeauftragte tätig ist.

Somit sind in 87,5 Prozent der Gebietskörperschaften (bezo- gen auf die hier erfassten Gebietskörperschaften) Gleichstel- lungsbeauftragte bestellt, während in 12,4 Prozent der Fälle eine Bestellung ansteht oder kein Bedarf gesehen wird.

Der Großteil der Gleichstellungsbeauftragten in den kommu- nalen Gebietskörperschaften wurde erstmals 1993 und früher bestellt (40,6%). 1994 waren es weitere 27,5 Prozent. In den Jahren zwischen 1995 bis 1999 wurden dagegen nur noch 20 der erfassten Gleichstellungsbeauftragten bestellt (28,9%).

38%

5%

57%

interne und externe Kompetenzen nur interne Kompetenzen keineKompetenzen

(58 Kommunalverwaltungen beantworteten die Fragen zur Kompetenzlage, 11 haben keine Gleichstellungsbeauftragte bestellt und machten zur Frage nach den internen und exter- nen Kompetenzen keine Angabe.)

Stellenausschr eibungen

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bew erberausw

ahl

Vorstellungsgespräche Ausw

ahlentscheidungen Beför

derung

Teilzeitstellen einrichten Personalplanung nur interne Aufgaben interne und externe Aufg.

Während die Beteiligung an den internen Aufgaben (perso- nelle Maßnahmen) relativ hoch ist – sowohl bei Gleichstel- lungsbeauftragten mit internen Aufgaben, als auch bei Gleich- stellungsbeauftragten mit internen und externen Kompeten- zen – fällt im Gegensatz dazu die relativ geringe Teilnahme an den Sitzungen des Bürgermeisters/der Beigeordneten- und der Amtsleiterkonferenz auf. Stärker wiederum ist dagegen die Beteiligung an Hauptausschuss- und anderen Ausschuss- sitzungen (30 bzw. 33%). Mit etwa 50 Prozent ist jedoch die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung am höch- sten. Hervorzuheben ist, dass sich (außer bei den Sitzungen des Bürgermeisters) ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Sitzungsteilnahme und der Abgabe von Stellungnahmen in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung erkennen lässt. Ausserdem besteht ein Zusammenhang zwischen der häufigeren Sitzungsteilnahme und der Abgabe von Stellung- nahmen in den Ausschüssen. So werden Stellungnahmen in den Ausschüssen nahezu ausschließlich von Gleichstel- 3.3 Die Arbeitssituation der Gleichstellungsbeauftragten

3.3.1 Die Arbeitssituation der kommunalen Gleichstellungs- beauftragten aus der Perspektive der Kommunalverwal- tungen

Die Kompetenzlage

Im Bereich der Kompetenz- und Aufgabensituation der kom- munalen Gleichstellungsbeauftragten lassen sich aus Sicht der Kommunalverwaltungen drei verschiedene Kompetenzlagen identifizieren:

1. die Gleichstellungsbeauftragte bekommt keine Kompeten- zen zugewiesen,

2. die Gleichstellungsbeauftragte verfügt über interne Kompe- tenzen (im Bereich der Verwaltung vornehmlich Kompetenzen im Bereich personeller Maßnahmen),

3. die Gleichstellungsbeauftragte ist sowohl für interne und externe Aufgaben im Bereich der Gleichstellung zuständig.

Nach Darstellung der Kommunalverwaltungen verfügen 57 Prozent der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sowohl über interne und externe Aufgaben, 38 Prozent nur über interne Kompetenzen, während 5 Prozent weder interne noch externe Kompetenzen besitzen.

Kreisdiagramm 3.2: Kompetenzlage der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten aus Sicht der Verwaltungen

Die Angaben der 38 Verwaltungen, die qualifizierte Angaben zum wöchentlichen Arbeitsaufwand der Gleichstellungsbeauf- tragten gemacht haben (vgl.Anhang/Tabelle 12), konzentrie- ren sich in zwei Bereichen: Es werden 1-2 Stunden pro Woche (34,2%) genannt oder 40 Stunden (18,4%).

Hauptamtlich bestellte und ausschließlich als Gleichstellungs- beauftragte tätige Mitarbeiterinnen sind größtenteils in Voll- zeit (57,1%) tätig. Die sonstigen Gleichstellungsbeauftragten sind in Teilzeit mit 25 oder 30 Stunden tätig.

Die hauptamtlich bestellten Gleichstellungsbeauftragten, de- nen gleichzeitig andere Aufgaben übertragen wurden, sind zwischen 40 und einer Stunde in der Woche für Gleichstel- lungsarbeit tätig.

Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte, die innerhalb der Verwaltung tätig sind, arbeiten zu 80 Prozent unter 3 Stun- den im Bereich der Gleichstellung. Sogenannte „externe“

Gleichstellungsbeauftragte, die außerhalb der Verwaltung tätig sind und als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte arbeiten, bringen für diese Funktion 1 Stunde und weniger pro Woche auf (vgl. im Anhang/Übersicht 3).

Insgesamt sind sowohl die den Gleichstellungsbeauftragten übertragenen Kompetenzen als auch die Ausübung der ein- zelnen internen und externen Aufgaben vor allem von folgen- den Faktoren abhängig:

●Einwohnerzahl,

●beruflicher Status und

●Wochenstundenzahl.

Dabei kommt der Einwohnerzahl (mehr oder weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner) als strukturierender Größe entscheidende Bedeutung zu. Über welchen berufli- chen Status die Gleichstellungsbeauftragten verfügen und wieviel Arbeitszeit für gleichstellungspolitische Fragen ihnen zur Verfügung steht, hängt nicht zuletzt von der Größe der betreffenden Kommune ab (vgl. im Anhang/Tabelle 24).

Im Einzelnen zeichnen sich folgende Zusammenhänge ab:

1. Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte aus Kommunen mit über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden stärker als ihre Kolleginnen in kleineren Kommunen an Be- werberauswahl, Vorstellungsgesprächen und Auswahlent- scheidungen beteiligt. Sie nehmen außerdem häufiger an den Sitzungen der Ausschüsse teil, verfügen tendenziell eher über eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, werden eher an der Erstellung von Vorlagen beteiligt. Außerdem besteht ein Zu- sammenhang zwischen der häufigeren Sitzungsteilnahme und der Abgabe von Stellungnahmen in den Ausschüssen. So wer-

den Stellungnahmen in den Ausschüssen nahezu ausschließ- lich von Gleichstellungsbeauftragten abgegeben, die auch an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. (vgl. Anhang/Ta- belle 25/26)Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte verfü- gen tendenziell stärker über interne und externe Kompeten- zen. Sie üben ihre Tätigkeit in Vollzeit (40 h/pro Woche) oder als Teilzeitaufgabe (15 Stunden aufwärts) aus.

2. Dagegen werden ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte aus Kommunen mit unter 10.000 Einwohnerinnen und Ein- wohnern stärker als ihre Kolleginnen aus den größeren kom- munalen Gebietskörperschaften an der Stellenausschreibung, der Beförderung und der Personalplanung beteiligt. Auffallend hoch ist die Sitzungsteilnahme der ehrenamtlichen Gleichstel- lungsbeauftragten an den Sitzungen der Verwaltungsleitung und den abgegebenen Stellungnahmen an die Verwaltungs- leitung. Dies deutet auf ein engeres Verhältnis zwischen Ver- waltungsleitung und Gleichstellungsbeauftragter in kleineren gegenüber größeren Kommunen hin. Ehrenamtliche Gleich- stellungsbeauftragte üben tendenziell eher eine Öffentlich- keitsarbeit in Abstimmung aus oder sind nicht für die Öffent- lichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Gleichstellung/Gleichbe- rechtigung verantwortlich. Sie haben häufiger als hauptamt- lich tätige Gleichstellungsbeauftragte ausschließlich interne Kompetenzen. Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gleichstel- lungsbeauftragten in kleineren Kommunen ist weniger durch formale Regelungen als durch eine informelle Handhabung von Kompetenzübertragungen charakterisiert. Externe Auf- gaben fallen seltener an bzw. sind nur marginal im Kalkül der Verwaltungen. Die für Gleichstellungsaufgaben veranschlagte Wochenarbeitszeit bewegt sich in der Regel unter 8 Stunden.

Zusammenfassend lässt sich die Situation kommunaler Gleichstellungsbeauftragter aus der Perspektive der Verwal- tungen folgendermaßen beschreiben:

●Gleichstellungsbeauftragte mit internen und externen Kompetenzen überwiegen gegenüber Gleichstellungsbe- auftragten mit internen Aufgaben.

●Der berufliche Status der kommunalen Gleichstellungsbe- auftragten wird von ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftrag- ten (innerhalb der Verwaltung) und hauptamtlichen Gleich- stellungsbeauftragten mit zusätzlichen Aufgaben dominiert.

●Die Faktoren Einwohnerzahl, beruflicher Status und Wo- chenarbeitszeit haben einen starken Einfluss auf die Kompe- tenzlage und -verteilung.

●Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Sit- zungsteilnahme und abgegebenen Stellungnahmen.

●Die interne Funktion der kommunalen Gleichstellungsbe- auftragten überwiegt gegenüber externen Aufgaben – auch bei Gleichstellungsbeauftragten, die sowohl interne als auch externe Funktionen realisieren. Die Beteiligung an personellen Maßnahmen in der Verwaltung ist in jedem Fall stärker als an externen Aufgaben.

●Von Seiten der Verwaltung herrscht große Unsicherheit hinsichtlich der Aufgaben von nicht hauptamtlichen Gleich- stellungsbeauftragten und deren für Gleichstellungsfragen aufzuwendender Arbeitszeit.

3.3.2 Die Arbeitssituation der kommunalen Gleichstellungs- beauftragten aus Sicht der Gleichstellungsbeauftragten Zunächst interessiert vor allem die Frage der soziodemografi- schen Merkmale der kommunalen Gleichstellungsbeauftrag- ten und ihre Kompetenzlage.

Die durch die Befragung bekannten kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten verfügen am häufigsten über einen Fach- arbeiter-Abschluss (29,9%) bzw. über einen Fachschulab- schluss (26,9%).

Diagramm 3.4: Bildungsabschluss der kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten

Gleichstellungsbeiräte und Gleichstellungsausschüsse als insti- tutionelle Unterstützungsstruktur für die Gleichstellungsbeauf- tragte existieren nur in Ausnahmefällen (in 2 bzw. 4 Fällen).

Kreisdiagramm 3.5: Kompetenzlage der kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten aus Sicht der Gleichstellungsbeauf- tragten

30 25 20 15 10 5 0

ohne Abschluss

FacharbeiterabschlussFachschulabschluss

Fachhochschulabschluss Hochschul-/

Universitätsabschluss keine A

ngabe 3%

29,8%

26,9%

11,9%

19,4%

9%

(67 beantwortete Fragebögen)

Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte geben an, überwie- gend im gehobenen (28,4%) oder im mittleren Dienst (10,4%) tätig zu sein und werden am häufigsten in der Besoldungsgruppe IV eingestuft.

Kompetenzlage

Die Angaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zu der Verteilung der Kompetenzen stimmen weitgehend mit der Einschätzung von Verwaltungsseite überein. Auch hier lassen sich Gleichstellungsbeauftragte unterscheiden, die über keine Kompetenzen (6%), ausschließlich interne Kompetenzen (36%) bzw. interne und externe Kompetenzen (57%) verfügen.

57%

36%

6%

1%

keine Angaben keine Kompetenzen nur interne Kompetenzen interne und externe Kompetenzen

Beteiligung an internen Maßnahmen

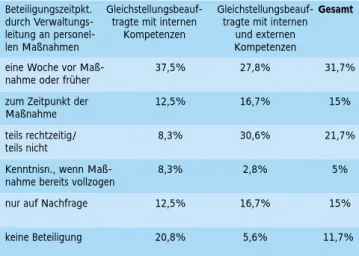

Beim Beteiligungszeitpunkt an internen Maßnahmen durch die Verwaltungsleitung fällt auf, dass nur ein knappes Drittel (31,7 %) der Gleichstellungsbeauftragten eine Woche vor der Maßnahme oder früher durch die Verwaltungsleitung an der Maßnahme beteiligt werden. Weitere 21,7 Prozent der be- fragten Gleichstellungsbeauftragten sehen sich teilweise rechtzeitig an internen Maßnahme beteiligt.

Differenziert man diesen Befund nach dem Umfang übertra- gener Kompetenzen, wird sichtbar, dass sich die ausschließlich mit internen Aufgaben befaßten Gleichstellungsbeauftragten zu 37,5 Prozent eine Woche oder früher durch die Verwal- tungsleitung an den internen Maßnahmen beteiligt sehen.

20,8 Prozent von ihnen geben an, erst nach Vollzug der Maß- nahme oder nur auf Nachfrage an der Maßnahme beteiligt zu werden und 20,8 Prozent berichten, daß sie durch die Ver- waltungsleitung überhaupt nicht beteiligt werden.

Die Gleichstellungsbeauftragten mit umfänglicheren, d.h. in- ternen und externen Kompetenzen sehen sich dagegen zu 30,6 Prozent zumindest teilweise rechtzeitig beteiligt und 27,8 Prozent werden eine Woche oder früher von der Ver- waltung einbezogen. Für 19,5 Prozent trifft zu, dass sie erst nach Vollzug der Maßnahme oder nur auf Nachfrage beteiligt werden. Die größte Differenz zu den Gleichstellungsbeauf- tragten mit ausschließlich internen Kompetenzen besteht da-

(Von 67 beantworteten Fragebögen machten 6 Beauftragte keine Angaben zur Kompetenzlage bzw. zum Beteiligungs- zeitpunkt)

Bei den Gleichstellungsbeauftragten mit ausschließlich inter- nen Kompetenzen lassen sich zwei Gruppen ausmachen.

Einerseits eine sehr gut beteiligte Gruppe, andererseits eine Gruppe, die erst nach Vollzug oder auf Nachfrage oder gar nicht an der Maßnahme beteiligt wird. Die Gleichstellungs- beauftragten mit internen und externen Kompetenzen schät- zen ihre Beteiligung an internen Maßnahmen etwas positiver ein als die Gleichstellungsbeauftragten mit ausschließlich internen Aufgaben und sehen sich vor allem in geringerem Maße von der Beteiligung ausgeschlossen. Hier zeichnet sich ab, dass die „Regelungsdichte“ zu Aufgaben und Kompeten- zen nicht nur in Zusammenhang mit dem beruflichen Status steht, sondern auch den Beteiligungszeitpunkt an internen Maßnahmen beeinflusst. Je stärker die Regelungsdichte, desto besser (früher) ist die Beteiligung an und die Einbeziehung in interne Maßnahmen.

Beteiligung an externen Aufgaben

Zur Frage nach dem Zeitpunkt der Beteiligung an externen Maßnahmen durch die Verwaltungsleitungen fällt die Ein- schätzung der Gleichstellungsbeauftragten ähnlich aus wie bei internen Maßnahmen. 27 Prozent der Gleichstellungsbeauf- tragten geben an, eine Woche vor der Maßnahme oder frü- her beteiligt zu werden. Weitere 37,8% sehen sich teils rechtzeitig/teils nicht rechtzeitig beteiligt. 8,1 Prozent der Gleichstellungsbeauftragten werden nach eigenen Angaben nicht beteiligt.

Interessant ist außerdem, dass sich 20,9 Prozent der Gleich- stellungsbeauftragten bei abweichender Meinung an den Kreistag, die Gemeindevertretung bzw. an die jeweiligen Aus- schüsse gewendet haben. 92,8 Prozent dieser Gleichstellungs- beauftragten waren Gleichstellungsbeauftragte, die sowohl für interne und externe Aufgaben zuständig waren (vgl. An- hang/Tabellen 20/22).

Die Einsprüche bei den jeweiligen Ausschüssen behandelten sowohl interne als auch externe Themenstellungen, zum Bei- spiel (siehe auch Anhang/Übersicht 4):

●Interne Fragen zur Personalplanung, zur Weiterbildung und zur Dienstplangestaltung.

●Die Finanzierung von Arbeitsförderungsgesellschaften.

●Den Arbeitsplatzerhalt, ABM und Erhalt von Arbeitsprojekten.

●Die Finanzierung des Frauenhauses, von Frauenprojekten oder der Frauennotunterkunft.

●Kita- und Hortgebühren.

●Umstrukturierung von Dienstleistungen in der Kommune.

●Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

●Das Projekt „Kinderkummer“.

●Die Verwendung gleichgestellter Sprachformen.

Zwischen den Meinungsäußerungen zu internen und exter- nen Themen herrscht weitgehende Ausgewogenheit, wobei tiefere thematische Kategorisierungen aufgrund der differen- zierten Thematiken und kleinen Fallzahlen hier nicht möglich sind. Dabei fühlten sich die Gleichstellungsbeauftragten zu 93,8 Prozent bei ihren Meinungsäußerungen unterstützt, da- von 50 Prozent vollständig bzw. 43,8 Prozent teilweise (vgl.

im Anhang/Tabelle 21).

Beurteilung der Arbeitszeit, der Arbeitssituation und Äuße- rungen zu Problemen

Der für gleichstellungspolitische Arbeit zur Verfügung stehen- de Zeitanteil wird von einem Drittel der kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten als ausreichend bezeichnet, von einem Drittel als nicht ausreichend angesehen und von einem weite- ren Drittel wird dieses Kriterium nicht beurteilt. (vgl.Tabelle 15) Differenzierungslinien verlaufen dabei entlang des Bildungs- abschlusses der Gleichstellungsbeauftragten und der ihnen übertragenen Kompetenzen. Die zur Verfügung stehende Zeit wird umso kritischer bewertet und als nicht ausreichend ein- geschätzt, je höher der Bildungsgrad der Gleichstellungsbe- auftragten ist und je komplexer die Aufgaben und Kompe- tenzen ausfallen (vgl. im Anhang/Tabelle 23). 70 Prozent der sowohl für interne als auch externe Aufgaben zuständigen Gleichstellungsbeauftragten schätzen die ihnen zur Verfügung stehende Zeit als unzureichend ein, während 64 Prozent der ausschließlich auf interne Aufgaben festgelegten Gleichstel- lungsbeauftragten den Zeitanteil für ihre gleichstellungspoliti- schen Aufgaben als ausreichend empfinden.

Die Arbeitssituation wird von der Hälfte der Gleichstellungs- beauftragten als gut oder zufriedenstellend beurteilt (50,8%).

36,1 Prozent sind teilweise zufrieden/teils unzufrieden mit der Arbeitssituation. Nur 8,2 Prozent der Gleichstellungsbeauf- tragten sehen die eigene Arbeitssituation als eher unbefriedi- gend und 4,9 Prozent als völlig unbefriedigend an. Auch hier geht mit komplexerer Aufgaben- und Kompetenzlage sowie mit höherem Bildungsabschluss eine deutlich kritischere Ein- schätzung der eigenen Arbeitssituation einher.

Tabelle 3.8: Beurteilung der Arbeitssituation nach der Kom- petenzlage – aus Perspektive der Gleichstellungsbeauftragten

Von den 43,3 Prozent der kommunalen Gleichstellungsbeauf- tragten, die Probleme benennen, beziehen sich:

●37,9 Prozent auf den ehrenamtlichen Status.

●24,1 Prozent auf die zu geringe Einbeziehung von Verwal- tungsseite.

●20,7 Prozent auf einen zu geringen Informationsfluss bzw.

eine zu geringe informative Einbeziehung.

●13,8 Prozent auf Probleme aus der Doppelfunktion (vor- nehmlich „zu wenig Zeit“ oder Interessenkonflikte).

●13,8 Prozent auf fehlende Haushaltsmittel.

●13,8 Prozent auf mangelnde Festschreibungen und Rege- lungen zu den Kompetenzen der kommunalen Gleichstel- lungsbeauftragten.

●6,9 Prozent auf eine fehlende Unterstützung und Vernet- zung durch das MASGF des Landes Brandenburg.

Von den Gleichstellungsbeauftragten, die sowohl über interne und externe Aufgaben verfügen, werden vor allem Probleme genannt, die aus ihrer Doppelfunktion resultieren, sich auf den fehlenden Informationsfluss beziehen oder die aufgrund der fehlenden Festschreibungen der Kompetenzen der kom- munalen Gleichstellungsbeauftragten entstehen.

Gleichstellungsbeauftragte, die ausschließlich interne Kompetenzen haben, nennen dagegen stärker Probleme, die sich aus ihrem ehrenamtlichen Status ergeben (zu wenig Zeit, keine Schulungen, Unklarheit der Kompetenzen etc.) sowie aus der zu geringen Unterstützung und Vernetzung auf Landesebene.

Haushaltsmittel

43,3 Prozent der hier erfassten kommunalen Gleichstellungs- beauftragte verfügen über eigene Haushaltsmittel, während 55,2 Prozent keine eigenen Haushaltsmittel zur Verfügung haben. Dabei lässt sich ein starker Zusammenhang zwischen der Kompetenzverteilung und Verfügung auf eigene Haus- haltsmittel feststellen. So verfügen 68 Prozent der Gleichstel- lungsbeauftragten, die über interne und externe Kompeten- zen verfügen, auch über eigene Haushaltsmittel, während die ausschließlich im internen Bereich tätigen Gleichstellungsbe- auftragten zu 88,9 Prozent über keine Haushaltsmittel verfü- gen können.

rin, dass sich lediglich 5,6 Prozent von ihnen als grundsätzlich von der Beteiligung ausgeschlossen betrachten.

Tabelle 3.6: Zeitlicher Rahmen der Beteiligung der kommu- nalen Gleichstellungsbeauftragten an personellen Maßnah- men durch die Verwaltungsleitung

Beteiligungszeitpkt.

durch Verwaltungs- leitung an personel- len Maßnahmen eine Woche vor Maß- nahme oder früher zum Zeitpunkt der Maßnahme teils rechtzeitig/

teils nicht

Kenntnisn., wenn Maß- nahme bereits vollzogen

Gleichstellungsbeauf- tragte mit internen

Kompetenzen

Gleichstellungsbeauf- tragte mit internen

und externen Kompetenzen

Gesamt

37,5% 27,8% 31,7%

15%

21,7%

5%

16,7%

30,6%

2,8%

12,5%

8,3%

8,3%

nur auf Nachfrage 12,5% 16,7% 15%

keine Beteiligung 20,8% 5,6% 11,7%

Beteiligungszeitpunkt an externen Maßnahmen in der Gemeinde

Beteiligung durch die Verwaltungsleitung

eine Woche vor Maßnahme oder früher zum Zeitpunkt der Maßnahme

27%

10,8%

37,8%

– 16,2%

8,1%

teils rechtzeitig/teils nicht

Kenntnisnahme, wenn Maßnahme bereits vollzogen nur auf Nachfrage

keine Beteiligung

Tabelle 3.7: Zeitlicher Rahmen der Beteiligung der kommu- nalen Gleichstellungsbeauftragten an externen Maßnahmen durch die Verwaltungsleitung

Beurteilung der Arbeitssituation gut

zufriedenstellend teils zufriedenstellend/

teils unbefriedigend eher unbefriedigend

Nur interne Kompetenzen

Kompetenzlage der Gleichstellungsbeauftragten Interne und externe

Kompetenzen

Gesamt

4 16,7%

6 16,2%

10 16,4%

21 34,4%

22 36,1%

5 8,2%

11 29,7%

16 43,2%

4 10,8%

10 41,7%

6 25%

1 4,2%

völlig unbefriedigend 3

4,9%

– 3

12,5%

Gesamt 61

100%

37 100%

24 100%

Insgesamt machen 29 der kommunalen Gleichstellungsbeauf- tragten (43,3 Prozent) explizit Ausführungen zu Problemen im Zusammenhang mit ihrer Arbeitssituation (vgl. Übersicht 5 im Anhang).

Diese Übereinstimmung zwischen Verwaltungs- und Beauf- tragtenangaben finden wir auch hinsichtlich der genannten Beteiligungszeitpunkte und hinsichtlich der detaillierten Auf- gaben und Kompetenzen. An dieser Stelle werden aber auch Konflikt- und Problemlinien deutlich. So sehen sich zum Bei- spiel einige Gleichstellungsbeauftragte nicht an personellen Maßnahmen durch die Verwaltungsleitung beteiligt, während ihre Verwaltung meint, die Gleichstellungsbeauftragte an die- sen Aufgaben durchaus zu beteiligen. Darüber hinaus wird bei diesem Vergleich deutlich, dass die Beteiligung der Gleich- stellungsbeauftragten an internen und externen Maßnahmen sich weitaus differenzierter gestaltet als dies im Fragebogen deutlich wird (vgl. im Anhang/Tabelle 14).

Die Einwohnerzahl

Von allen Einflussfaktoren ist es die Größe der Kommune, d.h.

ob es sich um Gebiete mit mehr oder weniger als 10.000 Ein- wohnerinnen und Einwohnern handelt, die am Stärksten auf die Ausdifferenzierung kommunaler Gleichstellungspolitik wirkt. Dies hängt ganz entscheidend damit zusammen, dass die gesetzlichen Regelungen für größere Einheiten (über 10.000 EW) zwingendere Verpflichtungen enthalten als für kleinere Kommunen. Die grundsätzliche Verpflichtung auf Gleichstellungspolitik und die entsprechenden Aufgaben blei- ben zwar auch in kleineren Einheiten präsent, aber nur Kom- munen mit über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg verpflichtet, eine hauptamtliche Mitarbeiterin als Gleich- stellungsbeauftragte zu bestellen. Damit geht quasi zwangs- läufig auch eine stärkere Formalisierung der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten einher. So sind zum Beispiel spe- zifische Rahmenbedingungen stärker mit der Stelle verankert, beispielsweise zeitliche und finanzielle Ressourcen. Die haupt- amtliche Mitarbeiterin kann dadurch an Sitzungen und Schulungen während der Arbeitszeit teilnehmen, ist informier- ter und kann sich an Maßnahmen beteiligen, und insbesonde- re dort, wo auch langfristige Überlegungen angedacht wer- den (z.B. in den Ausschüssen), als Gleichstellungsbeauftragte tätig werden. Finanzielle Ressourcen machen es außerdem möglich, stärker im externen Bereich tätig zu werden als dies Gleichstellungsbeauftragten im Neben- oder Ehrenamt mög- lich ist. Gleichstellungsbeauftragte in Kommunen mit über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben öfter kom- plexere Kompetenzprofile – d.h. sie sind für interne und externe Gleichstellungsbelange zuständig – als Gleichstel- lungsbeauftragte in kleineren Kommunen. Darüber hinaus werden Gleichstellungsbeauftragte aus großen Kommunen stärker und früher an personellen Maßnahmen durch die

Verwaltung beteiligt als Gleichstellungsbeauftragte in kleine- ren Kommunen. Ähnlich verhält es sich bei der Beteiligung an externen Maßnahmen durch die Verwaltungsleitung.

Die über die Einwohnerzahl vermittelte Regelungsdichte wirkt als wichtiges Differenzierungskriterium für die Gesamtsitua- tion kommunaler Gleichstellungsbeauftragter. (vgl. im An- hang/Tabelle 15)

Regelungen zu den Kompetenzen der kommunalen Gleich- stellungsbeauftragten

Betrachtet man die Regelungen zu den Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten durch die Kommunen dann wird deutlich, dass eine hohe Regelungsdichte eine günstige Vor- aussetzung für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten ist.

Auch wenn die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten - wie bei jeglicher Tätigkeit - vom Engagement der einzelnen Per- son abhängig ist, erleichtern konkrete Regelungen zu den Aufgaben und Kompetenzen die Arbeit der Gleichstellungs- beauftragten.

Beruflicher Status und Arbeitszeitpotenzial

Beruflicher Status der Gleichstellungsbeauftragten und der für Gleichstellungsbelange zur Verfügung stehende Zeitanteil hängen eng zusammen. Gleichstellungsbeauftragte, die aus- schließlich für interne Aufgaben zuständig sind, üben ihre Funktion zumeist im Neben- oder Ehrenamt aus und beschäf- tigen sich tendenziell nur in einem Bruchteil ihrer Wochen- arbeitszeit mit Gleichstellungsfragen.

Die Anzahl der für Gleichstellungsarbeit zur Verfügung ste- henden Stunden pro Woche haben einen starken Einfluss, sowohl auf die Kompetenzlage als auch auf die Beurteilung der Arbeitssituation. Je höher die Wochenstundenanzahl ist, desto komplexer ist auch die Aufgabenlage und tendenziell fühlen sich diese Gleichstellungsbeauftragten mit ihrer Arbeit zufriedener als andere. Gleichzeitig klagen sie am Stärksten darüber, dass die zur Verfügung stehende Zeit für die anfal- lenden gleichstellungspolitischen Aufgaben zu knapp bemes- sen ist. So kommt es zu der auf den ersten Blick paradoxen Situation, dass zwischen der real für Gleichstellungsarbeit ver- fügbaren Wochenstundenanzahl und der Zufriedenheit mit diesem Zeitkontingent ein negativer Zusammenhang besteht.

Mit anderen Worten, je höher die Wochenstundenarbeitszeit für Gleichstellungsbelange ist, als desto unzureichender wird sie empfunden. Auf den zweiten Blick wird dieses Phänomen allerdings höchst plausibel. Die in Vollzeit und hauptamtlich beschäftigten Gleichstellungsbeauftragten sind zugleich mit den weitreichendsten Kompetenzen und Aufgaben betraut.

Vor diesem Hintergrund wundert es wenig, dass Klagen über Zusammenfassend lässt sich die Einschätzung ihrer Arbeits-

situation durch die Gleichstellungsbeauftragten folgender- maßen beschreiben:

●Insgesamt sind die kommunalen Gleichstellungsbeauftrag- ten in stärkerem Umfang mit internen als mit externen gleich- stellungspolitischen Aufgaben befaßt. Das trifft sowohl für Gleichstellungsbeauftragte zu, die ausschließlich mit internen Kompetenzen ausgestattet sind als auch für Gleichstellungs- beauftragte mit internem und externem Kompetenzprofil.

●Gleichstellungsbeauftragte, die über umfangreiche Kom- petenzen und Aufgaben verfügen, werden von den Verwal- tungen auch in stärkerem Maße in Entscheidungsprozesse einbezogen sowie vollständiger und rechtzeitiger informiert als Gleichstellungsbeauftragte, die ausschließlich für interne Gleichstellungsaufgaben zuständig sind.

●Gut ein Viertel der Gleichstellungsbeauftragten wendet sich bei abweichenden Meinungen an die Kommunalvertretung oder an die jeweiligen Ausschüsse. Zudem sind dies fast aus- schließlich Gleichstellungsbeauftragte, die durch ein komple- xes Kompetenzprofil charakterisiert sind. Diese Gleichstel- lungsbeauftragten geben an, bei ihren Meinungsäußerungen überwiegend Unterstützung zu erfahren.

●Als wichtigste Einflussgröße auf die Kompetenzlage und die Einschätzung der Arbeitssituation durch die Gleichstellungs- beauftragten kann der Bildungsabschluss und die Kompetenz- verteilung gesehen werden. So sind Gleichstellungsbeauftrag- te mit einem höheren Bildungsabschluss tendenziell auch mit umfangreicheren Kompetenzen ausgestattet bzw. Gleichstel- lungsfunktionen mit komplexem Kompetenzprofil werden deutlich häufiger von Beauftragten mit höherem Bildungsab- schluß wahrgenommen. Gleichzeitig bewerten sie ihre Ar- beitssituation sowie die ihnen zur Verfügung stehenden Zeit- kontingente jedoch deutlich kritischer als andere Gleichstel- lungsbeauftragte.

●Die Problemfelder, die von den Gleichstellungsbeauftragten benannt werden, sind relativ klar abgegrenzt. Gleichstellungs- beauftragte mit internen und externen Kompetenzen nennen vor allem sachbezogene Probleme, während ausschließlich für interne Belange zuständige Gleichstellungsbeauftragte eher status- und unterstützungsbezogene Probleme sehen.

●. Die Verfügung über eigene Haushaltsmittel spielt als Ein- flussgröße bei der Beurteilung der zur Verfügung stehenden Zeit, der Arbeitssituation und bei der Problemnennung nur eine marginale Rolle.

3.4 Selbstbilder und Fremdwahrnehmung – Gleichstellungs- beauftragte und Verwaltungen

Verwaltungen und Gleichstellungsbeauftragte betrachten und bewerten die gleichstellungspolitische Arbeit in den Kommu- nen aus unterschiedlicher Perspektive. Sie betonen jeweils spezifische Aspekte ihrer Arbeit und schätzen einzelne Facet- ten gleichstellungspolitischer Arbeit durchaus verschieden ein.

Ein Gesamtbild zur Situation kommunaler Gleichstellungspoli- tik in Brandenburg muss diese unterschiedlichen Sichtweisen einfangen und ihnen detailliert nachgehen.

Im folgenden Abschnitt soll die beschreibende Situationsana- lyse zu kommunaler Gleichstellungspolitik im Land Branden- burg mit der verknüpfenden Betrachtung von Verwaltungs- und Beauftragtenangaben abgerundet werden. Grundlage sind ausschließlich die Gebietskörperschaften (47 Fälle), von denen sowohl von der Verwaltung als auch von den Gleich- stellungsbeauftragten beantwortete Fragebögen vorliegen.

Mit diesem Ansatz wird folgenden Fragen nachgegangen:

●Kommen Verwaltungen und Gleichstellungsbeauftragte in der Einschätzung zur Situation der Gleichstellungsbeauftrag- ten in kommunalen Gebietskörperschaften tendenziell zu ähn- lichen Ergebnissen?

●Werden im Vergleich von Verwaltungs- und Beauftragten- angaben Konfliktlinien deutlich?

●Welche Faktoren beeinflussen die Kompetenzlage, die Beurteilung der Arbeitssituation und die Problemnennungen?

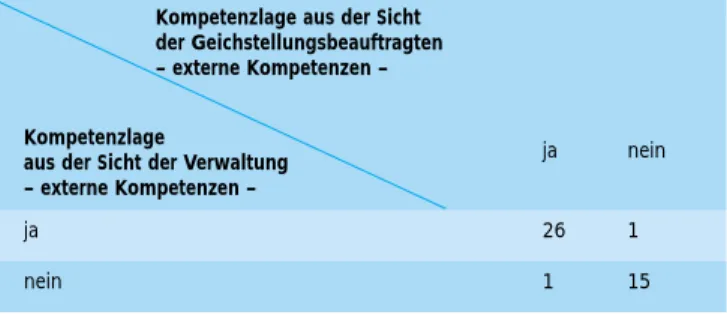

Hinsichtlich der Kompetenzlage kann festgehalten werden, dass sich die Aussagen der kommunalen Gleichstellungsbe- auftragten und der Verwaltung weitestgehend entsprechen.

Nur in 3 Fällen (6,3%) liegen widersprüchliche Angaben vor.

Tabelle 3.9: Beispielmatrix zum Vergleich der Kompetenzein- schätzung für externe Aufgaben durch Gleichstellungs- beauftragte und Verwaltungen

Kompetenzlage

aus der Sicht der Verwaltung – externe Kompetenzen –

Kompetenzlage aus der Sicht der Geichstellungsbeauftragten – externe Kompetenzen –

ja nein

nein

26

1 15

1 ja

(47 Kommunen beantworteten den Fragebogen vollständig, 43 die Frage nach externen Kompetenzen sowohl von Verwal- tungs- als auch von Beauftragtenseite. In 41 Fällen kam es zu Übereinstimmungen, in 2 Fällen traten Unterschiede hervor)