Philipps Universität Marburg Fachbereich 15: Chemie Experimentalvortrag

- Festkörper

- synthetisch hergestellte Makromoleküle (Polymere) - stets wiederholende Grundeinheiten (Monomere)

Abb.1: Kunststoffe

Gliederung

1. Historisches 2. Kunststoffarten

3. Kunststoffherstellung 4. Verwendung

5. Recycling

6. Schulrelevanz

1. Historisches

- 1531: Erfindung des Kunsthorns durch Wolfgang Seidel

- 1851: erster, mit technischen Mitteln, hergestellter Kunststoff Gummi (Goodyear)

- 1854: Förderung von Erdöl an die Erdoberfläche

- 1907: Herstellung von Bakelit aus Erdöl

Abb. 2: Vulkanisierungs- werkstatt

- 1922: Staudingers Theorie:

Kunststoffe sind aus Makromolekülen aufgebaut.

Geburtsstunde der Polymerchemie

- Herstellung von Plexiglas (1930), Polyvinylchlorid

(PVC; 1938), Nylon (1940), Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP; 1956) - 1976: Entwicklung elektrisch leitfähiger Polymere

- ab 1980er Jahren: Herstellung von biologisch abbaubaren Polymeren

Abb. 3: Hermann Staudinger

(Quelle:

http://www.minerva.unito.it/Theatrum%20C hemicum/P2/Staudinger.htm)

2. Kunststoffarten

Versuch 1:

Erhitzen und Verformen von

Kunststoffen

weich und verformbar Makromoleküle

- van-der-Waals- und Wasserstoffbrücken- bindungen

- beim Erhitzen: gegenseitiges Verschieben der Bindungen

Duroplast - bleiben beim Erhitzen formstabil

- kovalente Querverbindungen

- Schwingungen werden beim Erhitzen unterbunden

Elastomer - leicht verformbar

- ziehen sich wieder in ihre Ausgangsform zurück

- kovalente Bindungen an manchen Stellen der Ketten

- „Verknäulung“

Demonstrationsversuch 1:

Trennung verschiedener Kunststoffe aufgrund ihres

spezifischen Gewichtes

Trennung verschiedener Kunststoffe aufgrund ihres spezifischen Gewichtes

Chemikalien:

Ethanol in Wasser (C2H5OH(aq) in H2O(l)) Dichte: 0,92 g/mL

Wasser (H2O(l)) Dichte: 1,0 g/mL

Natriumthiosulfat in Wasser (Na2S3O3(s) in H2O(l)) Dichte: 1,1 g/mL Natriumthiosulfat in Wasser (Na2S3O3(s) in H2O(l)) Dichte: 1,4 g/mL

- verwendete Kunststoffarten haben unterschiedliche Dichte

- Ein Kunststoff taucht in die Lösung ab, wenn seine Dichte größer als die der Lösung ist.

- Sortierung:

Polypropylen (PP) < Polyethylen (PE)

< Polystyrol (PS) < Polyethylenterephthalat (PET) Demonstrationsversuch 1:

Trennung verschiedener Kunststoffe aufgrund ihres spezifischen Gewichtes

3. Kunststoffherstellung

Darstellung von Kunststoffen

Polymerisation - radikalisch - ionisch

Polykondensation Polyaddition

Abb. 4: Plexiglas Abb. 5: Nylon Abb. 6: Polyurethan

Versuch 2:

Herstellung von Plexiglas

(Polymethylmethacrylat)

Versuch 2: Herstellung von Plexiglas (Polymethylmethacrylat) Chemikalien:

C O

O O

C O

Dibenzoylperoxid

Methacyrlsäuremethylester

Sudanrot

N N

N N O H

C

H 3 C H 2

O O

C H 3

(s)

(l)

(s)

C

H 3 C H 2

O O

C H 3

Polymerisation

O O

C H 3

Methacrylsäuremethylester Polymethylmethacrylat (PMMA)

(l) (s)

n n

Herstellung von Plexiglas

radikalische Polymerisation Gesamtgleichung:

DBPO

Dibenzoylperoxid

Phenylradikal Bildung des Startradikals:

Herstellung von Plexiglas - radikalische Polymerisation

•

• •

•

C O

O O C O

C O

O O C O

+

C O

O C

+

O C O1. Schritt: Kettenstart

2. Schritt: Kettenwachstum

• •

• •

C

+

H

H

C H 3

O

O

C H 3

H

H C

C H 3

O

O C H 3

H

H C

C H 3

O

O C H 3

H

H

C H 3

O

+

H

H

C H 3

O O H

H

C C H 3

O O

• •

H

H

C H 3

O O C H 3

H

H

C C H 3

O O

C H 3

+

H C H 3 H

O O C H 3 H H C

C H 3

O O C H 3

H

H

C H 3

O O H

H

C H 3

O O

H C H 3 H

O O H

C H H 3

O O

Herstellung von Plexiglas - radikalische Polymerisation 3. Schritt: Kettenabbruch durch Rekombination

3. Schritt: Kettenabbruch durch Disproportionierung

• •

H

H

C H 3

O O C H 3

H

H

C C H 3

O O

C H 3

+

H C H 3 H

O O C H 3 H H C

C H 3

O O C H 3

H

H

C H 3

O O H

H

C H 3

O O

H

H C H 3 H

O O H

C H 3 O

O C H 3

+

Plexiglas

lichtdurchlässig, kratzunempfindlich, fest Verwendung:

- Sicherheitsglas

- als Glas für Automobile und Flugzeuge - Kontaktlinsen, Brillengläser

- Uhren, Lupen, Linsen (Fotographie) - Medizin (Prothesen)

- Haushaltsartikel (Schüssel, Besteck)

Abb. 7: Kontaktlinse

(Quelle: http://www.kontaktlinsen- grohmann.de/linsen/linsen_hart.ht ml)

Abb. 8: Lupe

(Quelle: http://eflomi.de/vermisste- in-haiti-finden-aktion-gestartet/)

Abb. 9: Schüssel

(Quelle: http://www.kauf markt.cc/product_info.php/

Versuch 3:

Herstellung von Nylon 6.10

Versuch 3: Herstellung von Nylon 6.10 Chemikalien:

Sebacinsäuredichlorid

Hexamethylendiamin

Hexan (C6H14(l)) Wasser (H2O(l))

Phenolphtalein in Ethanol (C20H14O4(s) in C2H5OH(aq))

Cl O

O Cl

N H 2

N H 2

(l)

(s)

Polykondensation Gesamtgleichung:

- 2n HCl

Sebacinsäuredichlorid Hexamethylendiamin

Cl O

O Cl

+ H 2 N

N H 2

O

O

N H

N H

n n

n

Cl O

O Cl

N H 2

N H 2

O

N H Cl

O

O Cl

N

N H 2 H

H

Cl O

O N

N H 2 H

+ HCl

weitere

Polymerisation

sehr gute Elastizität, hohe Reißfestigkeit, fest Verwendung:

- Nylonstrümpfe

- hochwertige Kunststoffprodukte wie Getriebeteile und Knochenprothesen - Herstellung von Lacken und Klebstoffen

- Herstellung von Fallschirmen, Angelschnüren, Federbällen etc.

Abb. 11: Nylonstrumpfhose Abb. 10: Federbälle

(Quelle: http://www.seilnacht.com/Lexikon/k_polyam.html)

Versuch 4:

Herstellung von Polyurethan

Herstellung von Polyurethan

Polyaddition Gesamtgleichung:

n

n

Diisocyanat Diol Polyurethan

+

H O R 2O H O

R 2

O N H

O

R 1

N H O DABCO

O C

N R 1

N C

O

n

Herstellung von Polyurethan Chemikalien:

Lignin

Diphenylmethan-4,4-diisocyanat 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan

(DABCO)

R1

R2 R

O C H 3 O

O R

O C H 3

O H O

O C H 3 H

N N

N N

C C

O O

(s)

(s)

(s)

Anlagerung von DABCO an den Dialkohol

δ-- δ+

δ-

δ++

δ-

δ- δ++

δ--

N N H

O R 2

O H N N H

O R 2

O H

N N H

O

R 2

O H O

C N

R 1 N

C

O O

C N

R 1

N O

O + R 2

O H H

N

Urethanbindung

Umlagerung eines Protons Entstehung einer Urethanbindung Herstellung von Polyurethan - Polyaddition

O C

N R 1

N O

O + R 2

O H H

N

N O

C N

R 1 N H

O O

R 2

O H

N N

n

Polyurethan

O

R 2

O N H

O

R 1

N H O

O C

N

R 1 N H

O O

R 2

O H

Schaumbildung (Nebenreaktion):

Kohlenstoff- dioxid

R N

C

O

+

H O H H 3 CN

C

O H

+

H O H 3 CN

O H O H

R

N H C

O

O H

R

NH 2 O

O

N H 2

R

+

O C OHerstellung von Polyurethan

unterschiedliche Eigenschaften, fest Verwendung:

- elastische Schaumstoffe (Schuhsohlen) - harter Schaum (Montageschaum)

- weicher Schaum (Möbelindustrie, z.B. Matratzen, Polster) - Skier, Autositze, Schläuche, Bowlingkugel

- Latexfreie Kondome

Abb. 12: Schwamm

(Quelle: http://www.seilnacht.

com/Lexikon/k_polyur.html)

Abb. 13: Skischuh

(Quelle: http://www.seilnacht .com/Lexikon/k_polyur.html)

Abb. 14:

Latexfreies Kondom

4. Verwendung

Polyethylen (PE) für Flaschen, Kästen, CDs…

Polyethylenterephthalat (PET) für Flaschen und Lebensmittelverpackungen Polypropylen (PP) für Lebensmittelverpackungen, Haushaltswaren etc.

- Kunststoffe in der Bauindustrie

Polyvinylchlorid (PVC) für Böden

Polypropylen (PP) für Gartenmöbel, Kunstrasen, Toilettendeckel etc.

Polyurethan (PU) und Polystyrol (PS) als Dämmstoffe - Kunststoffe in der Automobilindustrie

Demonstrationsversuch 2:

Leim aus Quarkbecher

- Quarkbecher = Polystyrol (PS) = unpolarer Thermoplast

unpolares Lösungsmittel

- Prinzip „Gleiches löst sich in Gleichem“

Quarkbecher aus PS ist in Toluol lösbar Viskositätszunahme - Klebefunktion aufgrund der Wirkung von Adhäsions- und Kohäsionskräften

Toluol

C H 3

5. Recycling

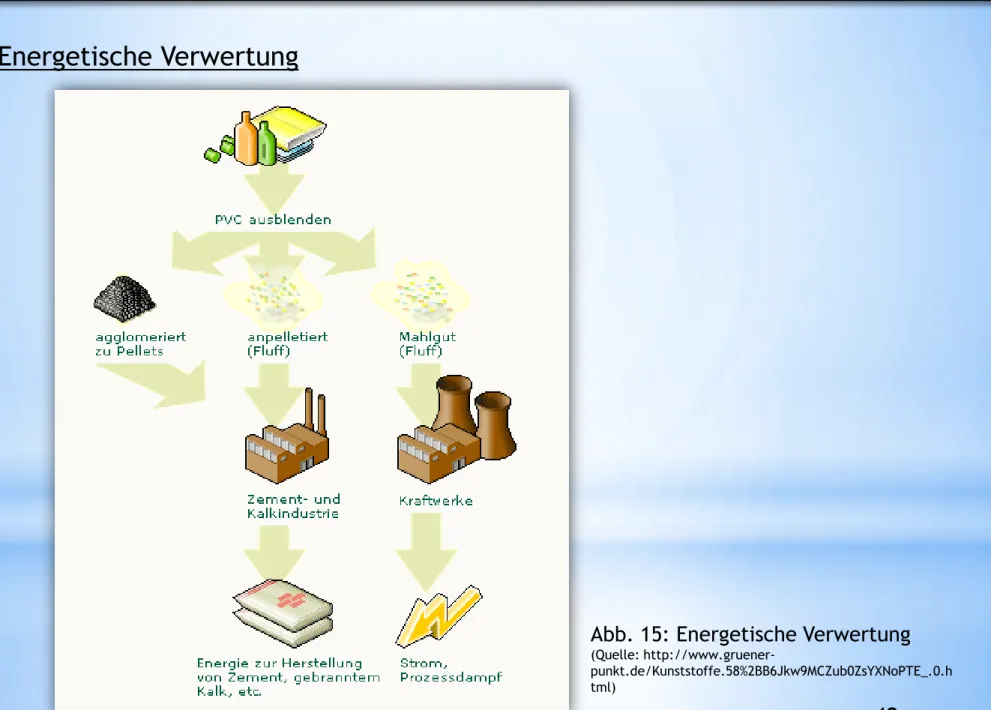

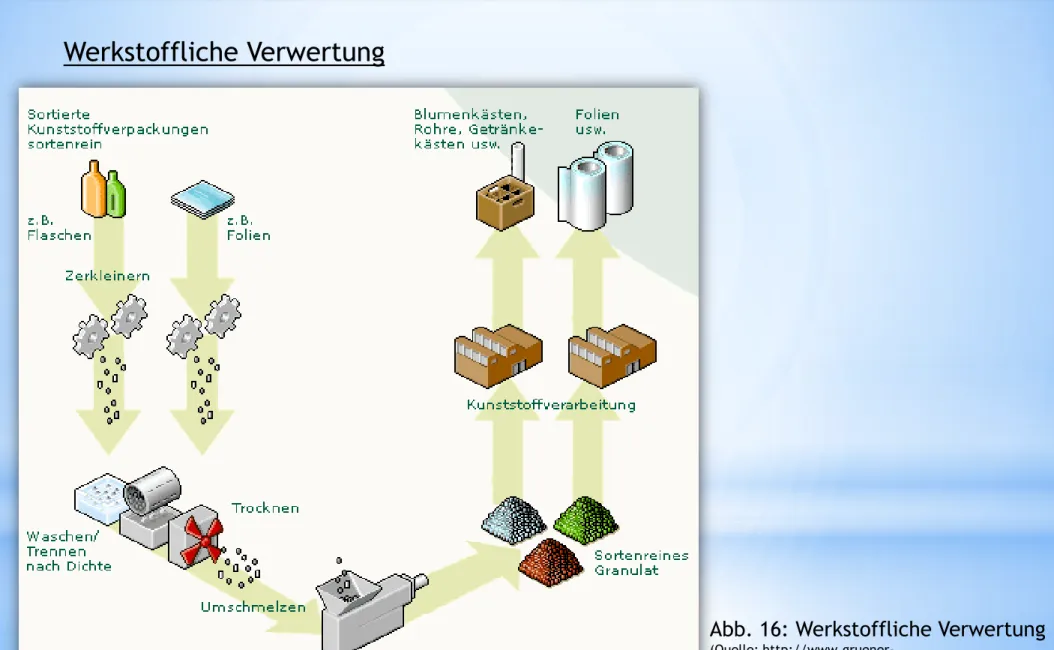

Wertstoffkreislauf der Kunststoffe - Energetische Verwertung

- Werkstoffliche Verwertung - Rohstoffliche Verwertung

Abb. 15: Energetische Verwertung

(Quelle: http://www.gruener-

Abb. 16: Werkstoffliche Verwertung

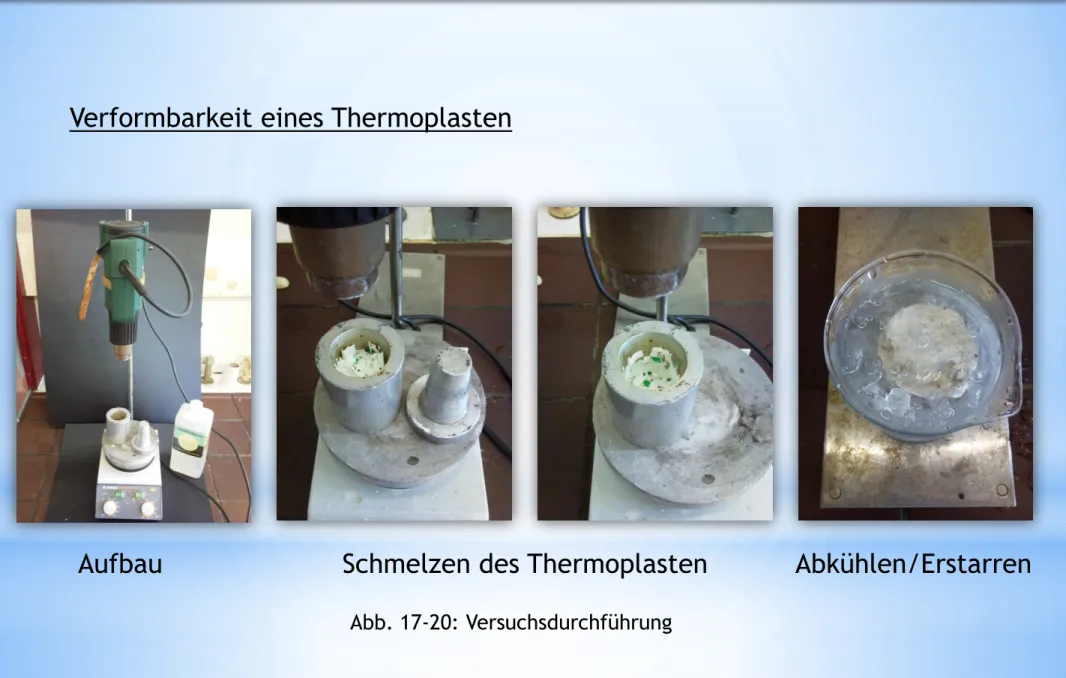

Demonstrationsversuch 3:

Verformbarkeit eines

Thermoplasten

Verformbarkeit eines Thermoplasten

Aufbau Schmelzen des Thermoplasten Abkühlen/Erstarren

Abb. 17-20: Versuchsdurchführung

Abb. 21: Rohstoffliche Verwertung

Versuch 5:

Rohstoffliche Nutzung durch die Reduktion von

Metalloxiden

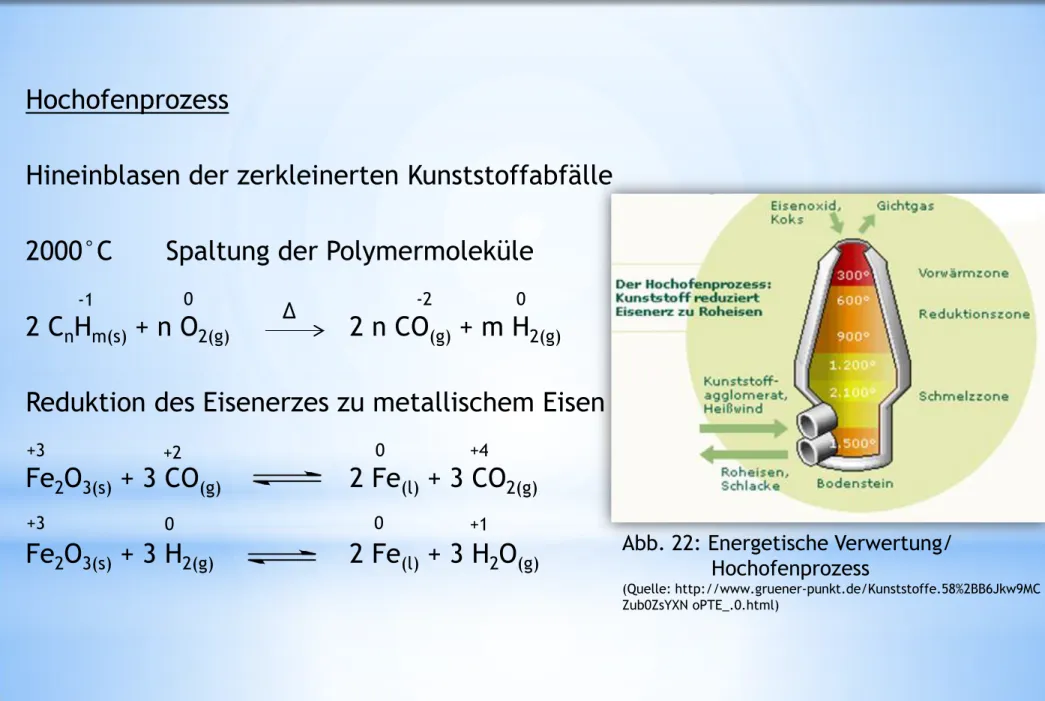

Hochofenprozess

Hineinblasen der zerkleinerten Kunststoffabfälle 2000°C Spaltung der Polymermoleküle

2 CnHm(s) + n O2(g) 2 n CO(g) + m H2(g)

Reduktion des Eisenerzes zu metallischem Eisen Fe2O3(s) + 3 CO(g) 2 Fe(l) + 3 CO2(g)

Fe2O3(s) + 3 H2(g) 2 Fe(l) + 3 H2O(g)

+3 0

+3 0

∆

+2 +4

0 +1

0 -2 0

-1

Abb. 22: Energetische Verwertung/

Hochofenprozess

(Quelle: http://www.gruener-punkt.de/Kunststoffe.58%2BB6Jkw9MC Zub0ZsYXN oPTE_.0.html)

- Kunststoffe = synthetisch hergestellten Makromoleküle (Polymere) - Kunststoffarten Thermoplast (verformbar)

Duroplast (nicht verformbar) Elastomer (elastisch)

- Kunststoffdarstellungen - Polymerisation, Polykondensation, Polyaddition - verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten

- Recycling

Energetische-, Werkstoffliche- und Rohstoffliche Verwertung

6.Schulrelevanz

Klassenstufe 11 (LK/GK) – Thema: synthetische Makromoleküle (verbindlich) Klassifizierung von Kunststoffen (Versuch 1, Demo 3)

Aufbau von Makromolekülen (Versuch 2, 3, 4)

Reaktionstypen zur Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen (Polymerisation, Polykondensation, Polyaddition) (Versuch 2, 3, 4)

Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften (Versuch 1, Demo 3) Verwendung (Versuch 2, 3, 4; Demo 2)

Kunststoffabfälle, Recycling (Versuch 5, Demo 1)

Lehrplan Chemie G8

Klassenstufe 11 (LK) – Thema: Polymere mit besonderen Eigenschaften (fakultativ)

Klebstoffe (Demo 2)

Klassenstufe 12 (LK/GK) – Wahlthema: Angewandte Chemie (fakultativ) Thema: Werkstoffe – Natürliche und synthetische Makromoleküle

Kunststoffe: Klassifizierung (Duroplaste, Thermoplaste, Elastomere),

Zusammenhang: Struktur-Eigenschaften, Reaktionstypen zur Verknüpfung von Monomeren etc. (analog Klassenstufe 11)

52

Anonymus (2010): Lupe. Online im Internet: : http://eflomi.de/vermisste-in-haiti-finden-aktion-gestartet/.

[Stand: 03.07.2010].

Anonymus (2010): Nylonstrumpfhose. Online im Internet: https://www.preisroboter.de/ ergebnis4089274.html.

[Stand: 12.07.2010].

Appel, R. (2007): Hermann Staudinger. Online im Internet:

http://www.minerva.unito.it/Theatrum%20Chemicum/P2/Staudinger.htm. [Stand 02.07.2010].

Grohmann (2010): Kontaktlinse. Online im Internet: http://www.kontaktlinsen- grohmann.de/linsen/linsen_hart.html. [Stand: 03.07.2010].

Krüger, E. (1946): Vulkanisierungswerkstatt. Online im Internet:

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/98/8f2310cc75db67de02dfe43052c09714.jpg. [Stand: 20.06.2010].

Seilnacht, T. (2010): Federbälle. Online im Internet: http://www.seilnacht.com/Lexikon/k_polyam.html. [Stand:

12.07.2010].

Seilnacht, T. (2010): Schwamm. Online im Internet: http://www.seilnacht. com/Lexikon/k_polyur.html. [Stand:

12.07.2010].

Seilnacht, T. (2010): Skischuh. Online im Internet: http://www.seilnacht. com/Lexikon/k_polyur.html. [Stand:

12.07.2010].

Quellen

Schreiter, S. et al.(2010): Energetische Verwertung. Online im Internet: http://www.gruener- punkt.de/Kunststoffe.58%2BB6Jkw9MCZub0ZsYXNoPTE_.0.html. [Stand: 13.07.2010].

Schreiter, S. et al.(2010): Rohstoffliche Verwertung. Online im Internet: http://www.gruener- punkt.de/Kunststoffe.58%2BB6Jkw9MCZub0ZsYXNoPTE_.0.html. [Stand: 13.07.2010].

Schreiter, S. et al.(2010): Werkstoffliche Verwertung. Online im Internet: http://www.gruener- punkt.de/Kunststoffe.58%2BB6Jkw9MCZub0ZsYXNoPTE_.0.html. [Stand: 13.07.2010].

Stolze, M. (2010): Kunststoffe. Eigenes Foto.

Stolze, M. (2010): Nylon. Eigenes Foto.

Stolze, M. (2010): Plexiglas. Eigenes Foto.

Stolze, M. (2010): Polyurethan. Eigenes Foto.

Stolze, M. (2010): Versuchsdurchführung. Eigene Fotos.

Vienna (2010): Latexfreies Kondom. Online im Internet: http://www.verhuet ungsmuseum.at/print.php?id=287.

[Stand: 13.07.2010].

Vuksan, N. (2010): Schüssel. Online im Internet: http://www.kauf markt.cc/product_info.php/products_id/4185.

[Stand: 08.07.2010].

- Gewinnung von Eisen (Fe); Fe2O3(s) Fe(s)

250°C Erze

400°C 3 Fe2O3(s) + CO(g) Fe3O4(s) + CO2(g) 700°C Fe3O4(s) + CO(g) 3 FeO(s) + CO2(g) 1200°C C(s) + CO2(g) 2 CO(g)

FeO(s) + CO(g) Fe(s) + CO2(g) 1600°C Fe(s) Fe(l)

2 C(s) + O2(g) CO2(g) 2300°C Abstich des Eisens

∆, C

0 0 +4 -2

+2 +2 0 +4

55

+3

+2 +2

+4