Klimawissenschaftlicher Feldkurs ETHZ 2005 Projekt F

Projekt F: Abflussmessung II (Verdünnung, Gefäss) 28. Juni 2005

1. Einführung

Einem Fluss wird eine genau bekannte Menge einer Initiallösung (Salz) beigegeben. Bei grossen Abflüssen wird diese stark verdünnt, bei kleinen Abflüssen hingegen nur schwach verdünnt. Um ein sauberes und einigermassen verlässliches Resultat zu erhalten, muss der Abfluss während der Messung konstant sein und an jedem Punkt des Entnahmequerschnitts die Tracerkonzentration zum jeweiligen Zeitpunkt konstant sein. Weiter muss dafür gesorgt werden, dass die ganze Tracermenge am Entnahmequerschnitt vorbeifliesst. Um dies zu verifizieren wird vorgängig Fluorescin am ausgewählten Initiallösungs-Eingabeort eingegeben. Dadurch können die Fallen im Fluss eruiert und mit Handarbeit bereinigt werden.

Dort wo das Fluorescin hängen bleibt werden die Fallen sichtbar.

Der Tracer kann nun auf einmal in das Gewässer eingegeben werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Eingabeort soweit vom Messort entfernt ist, dass eine gute Durchmischung und Verteilung des Tracers gewährleistet ist. Während des ganzen Durchgangs der Tracerwolke werden in möglichst kurzen Zeitabständen Proben entnommen.

2. Messung mit dem Salinomadd

In möglichst kurzen Zeitabständen wird mit diesem Gerät die vorbeiströmende Salzkonzentration gemessen. Diese Konzentration wird über die Zeit integriert(diese Berechnung wird bereits vom SALINOMADD-Gerät selbst durchgeführt). Die Eingabemenge ist bekannt. Der Durchfluss wird als konstant angenommen. Dadurch erhalten wir den Durchfluss Q indem wir die eingegebene Salzmenge durch die integrierte Salzkonzentration teilen. Das Gerät liefert das Resultat (Durchfluss Q) unmittelbar nach der Messung in [m3 /s].

Die einzelnen Messungen können auf einem Computer als Diagramm dargestellt werden (Konzentration gegen die Zeit aufgetragen). Wichtig ist dabei zu wissen, dass die Integration der Konzentration über die Zeit an verschiedenen Messpunkten dasselbe Ergebnis liefern muss. Der Graph sieht natürlich entsprechend verschieden aus (flacher bei Messort der weiter entfernt ist).

2.1. Daten/Visualisierung (siehe Anhang) Messort: Oberer Rietholzbach

Wetter: sonnig, Messort am Schatten unter Bäumen, ruhiges Wasser 1.Messung:

Zeit: 11:44:18 - 11:53:29 Datum: 28.6.05

Wasserstand: 55 mm Salzzugabe: 40 g

Zugabe von Fluorescin ca. 30 m von der Messstelle entfernt. Es dauert 86 Sekunden bis der vordere Teil der Wolke die Messstelle erreicht. Dabei wurden zuvor „undichte“ Stellen im Bachbett beseitigt. Danach werden nachdem der SALINOMADD 30 Sekunden in Betrieb ist die Salzkonzentration am Eingabeort verabreicht. Es dauert insgesamt 121 Sekunden bis der

27

Klimawissenschaftlicher Feldkurs ETHZ 2005 Projekt F SALINOMADD zu reagieren beginnt. Nach Durchführung der Messung resultiert ein Wasserdurchfluss Q1 = 3.84 l/s.

2.Messung:

Zeit: 11:15:19 - 11:23:19 Datum: 28.5.05

Wasserstand: 55 mm Salzzugabe: 30.8 g

Nach Durchführung der Messung resultiert ein Wasserdurchfluss Q2 = 3.65l/s.

2.2. Interpretation

Besonders erwähnenswert ist der markante Unterschied im Peak der beiden Kurven. Obwohl weniger Salz bei der zweiten Messung zugegeben wurde, wurde dort ein höherer Salzkonzentrationspeak verzeichnet. Das rührt daher, dass jeweils zwei verschiedene Personen die Initiallösung in den Bach geschüttet haben. Die erste Person hat die Lösung sehr langsam beigefügt, was zu einer stärkeren Vermischung bzw. Verdünnung führte.

Entsprechend ist der Graph in die Länge gezogen und hat einen tieferen Peak (der Graph ist flacher). Die zweite Person hat die Salzlösung in einem Male dazugeschüttet und dadurch einen höheren Peak erreicht. Der Graph wurde dadurch steiler und weniger flach.

Wäre der Beigabeort weiter entfernt von der Messstelle ausgewählt worden (was praktisch kaum möglich war, da es im weiter oben liegenden Bachverlauf zu viele undichte Stellen gab), so hätte ein flacherer Graph resultiert, da die Konzentration aufgrund besserer Vermischung und stärkerer Verdünnung niedriger gewesen wäre.

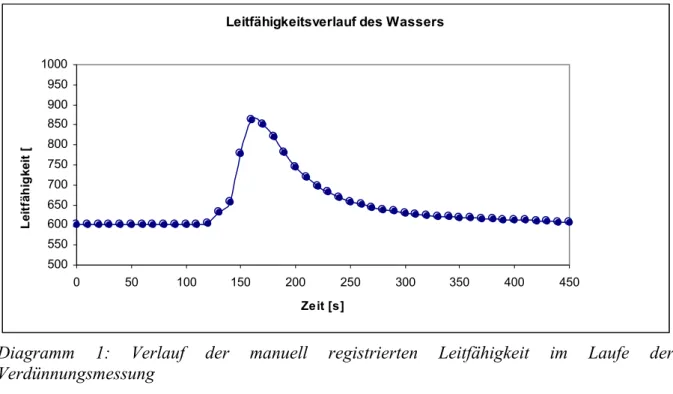

3. Manuell registrierter Leitfähigkeitsverlauf

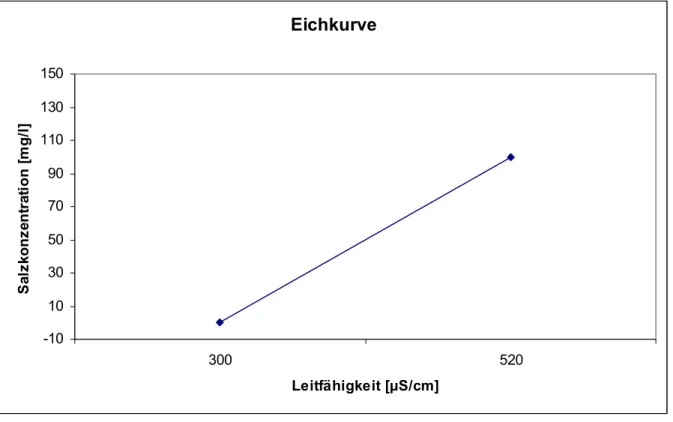

Parallel zur SALINOMADD-Messung wurde der Leitfähigkeitsverlauf des Wassers alle 10 Sekunden gemessen. Die Leitfähigkeit des Wassers nimmt zu, je höher die darin enthaltene Salzkonzentration (Tracerkonzentration) ist. Um aus der Leitfähigkeit auf die Konzentration schliessen zu können wird eine Eichkurve benötigt, welche die Salzkonzentration in Abhängigkeit der Leitfähigkeit darstellt. Um die Eichkurve zu erstellen, wurden in 5 Liter Hahnenwasser (leider wurde die Eichmessung am Bach nicht vorgenommen) 0.5 g Salz gelöst, was zu einer Konzentration von 100 mg/l führt. Dadurch ergibt sich ein Anstieg der Leitfähigkeit um 225 μS/cm.

Anhand der Eichkurve wird die Leitfähigkeit in einen Konzentrationsverlauf umgerechnet um dann mit einer diskreten Formel ausgewertet zu werden (diskrete Integration).

28

Klimawissenschaftlicher Feldkurs ETHZ 2005 Projekt F 3.1. Daten/Visualisierung

manuelle Messung:

Datum: 28.6.05

Messort: Oberer Rietholzbach

Wetter: sonnig, Messort am Schatten unter Bäumen, ruhiges Wasser Messzeit: 11:44:18 – 11:53:29 (parallel zur 1.Messung mit Salinomadd) Wasserstand: 55 mm

Salzzugabe: 40 g

Leitfähigkeitsverlauf des Wassers

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Zeit [s]

Leitfähigkeit [ μS/cm]

Diagramm 1: Verlauf der manuell registrierten Leitfähigkeit im Laufe der Verdünnungsmessung

Eichkurve:

Datum: 1.7.05

Wasserquelle: Hahnenwasser Uni Irchel

Konzentration: 0.5g Salz in 5 Liter Wasser 100 mg/l

Salzkonzentration C [mg/l] Wasserleitfähigkeit [μS/cm]

0 300

100 520

Tabelle 1: gemessene Wasserleitfähigkeit in Abhängigkeit der Salzkonzentration

29

Klimawissenschaftlicher Feldkurs ETHZ 2005 Projekt F

Eichkurve

-10 10 30 50 70 90 110 130 150

300 520

Leitfähigkeit [μS/cm]

Salzkonzentration [mg/l]

Diagramm 2: ermittelter Zusammenhang zwischen der Salzkonzentration und der Leitfähigkeit im Wasser

3.2. Interpretation

Grundsätzlich muss vorausgeschickt werden, dass es unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich ist, einen direkten Vergleich vorzunehmen, da die Eichlösung nicht mit Bachwasser sondern im nachhinein mit Hahnenwasser aus der UNI Irchel hergestellt wurde.

Dadurch resultiert automatisch eine Verfälschung der Resultate weil die Grundleitfähigkeit und die sonstige Ionenzusammensetzung nicht äquivalent sind. Die Leitfähigkeit anhand des SALINOMADD’s zu vergleichen war uns auch nicht möglich, weil der SALINOMADD bereits 10 Sekunden früher auf eine Konzentrationsänderung reagierte als die Leitfähigkeit.

So konnten wir die Leitfähigkeit nicht direkt mit dem SALINOMADD korrelieren.

30