Markus Bader

Das Verb lassen im Deutschen:

Zum Zusammenspiel von Auxiliarinversion und Ersatzinfinitiv

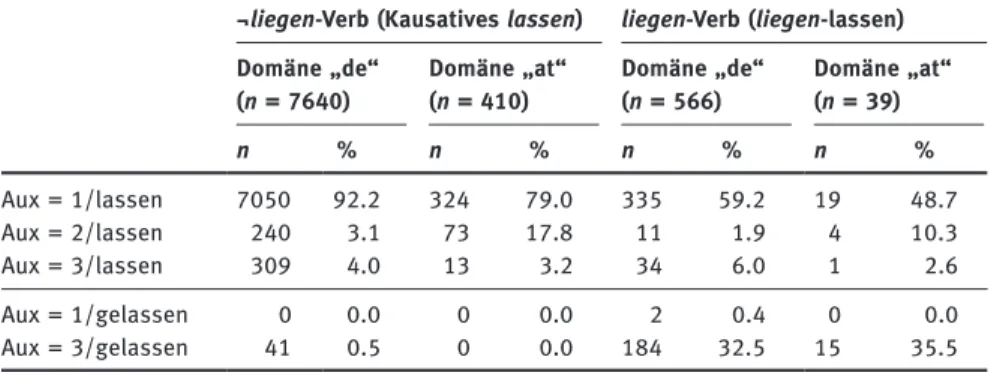

Abstract:This article presents four experiments and a corpus study that have investigated 3-verb clusters with the verblassenin the perfect tense. The proto- typical 3-verb cluster with perfect tenselassendeviates from the normal pattern of verb-cluster formation in German in the same way as modal verbs: the per- fect auxiliary occurs in cluster-initial position (auxiliary inversion) andlassen appears as a bare infinitive instead of the expected past participle (infinitivus pro participio(IPP) – „Ersatzinfinitiv“). In contrast to modal verbs, there is no agreement in the syntactic literature of whether auxiliary inversion and IPP are optional or obligatory forlassen. Four experiments obtaining grammaticality judgments under conrolled conditions revealed that IPP is obligatory but aux- iliary inversion optional for causative lassen; for non-causativelassen (lassen in combination with verbs likefallen‘to fall’ orliegen‘to lay’), IPP and auxiliary inversion are both optional. A corpus study of the deWac corpus of German internet texts confirmed the experimental results.

Keywords:Verb clusters, causative, German, experimental syntax, corpus lin- guistics

DOI 10.1515/zfs-2014-0001

1 Einleitung

Wenn ein Satz des Deutschen mehr als ein Verb in der rechten Satzklammer enthält, so richtet sich die Abfolge der Verben nach der in (1) wiedergegebenen Normalregel.

Markus Bader, Goethe-Universität Frankfurt, E-mail: Bader@em.uni-frankfurt.de

(1) Normalregel für die Abfolge der Verbformen in der rechten Satzklammer Ein infinitivregierendes Verb steht unmittelbar nach dem infiniten Verb, das es regiert. Das heißt, die Anordnung der Verbformen entspricht spie- gelbildlich den Rektionsverhältnissen innerhalb des Verbalkomplexes – die Infinitrektion verläuft von rechts nach links.

(Duden-Grammatik 2009: § 683)

Im Falle der finiten Nebensätze impliziert die Normalregel insbesondere, dass das finite Verb als das bezüglich der Rektion ranghöchste Verb ganz rechts steht. Einige Beispiele finden sich in (2). Bech (1983 [1955/1957]: § 17) folgend geben die hochgestellten Indizes dabei die Position innerhalb der Rektionskette an. V1ist das hierarchisch höchste Verb, das von keinem anderen Verb regiert wird; im Folgenden ist V1stets das finite Verb. V2wird von V1 regiert, V3von V2usw.

(2) (a) ..., dass er es gelesen2hat1. n= 2

(b) ..., dass er es lesen2soll1. n= 2

(c) ..., dass er es gelesen3haben2soll1. n= 3 (d) ..., dass es gelesen4worden3sein2soll1. n= 4 Wie die Bezeichnung „Normalregel“ schon nahelegt, gibt es auch Fälle, die dieser Regel widersprechen. Der bekannteste und zugleich häufigste Fall wird durch das Beispiel in (3) illustriert.

(3) (a) *..., dass sie das Buch [lesen← gewollt ←hatte] V-Mod-Aux (b) ..., dass sie das Buch [hatte→lesen← wollen] Aux-V-Mod Wird ein infinitiv-regierendes Modalverb ins Perfekt gesetzt, sollte der resultie- rende Verbalkomplex gemäß der Normalregel in (1) die in (3a) gezeigte Abfolge V-Mod-Auxaufweisen. Es ist aber allgemein akzeptiert, dass diese Abfolge un- grammatisch ist. Die korrekte Abfolge ist stattdessen die in (3b) gezeigte. Die korrekte Abfolge unterscheidet sich von der Abfolge, die der Normalregel ent- spricht, dadurch, dass das finite Auxiliar statt am Ende am Anfang des Verbal- komplexes steht. Diese Eigenschaft soll im Folgenden alsAuxiliarinversionbe- zeichnet werden, wobei dieser Begriff rein deskriptiv zu verstehen ist. Wie (3a) zeigt, weisen Verbalkomplexe mit einem Modalverb im Perfekt eine zweite Be- sonderheit auf. Anstatt des zu erwartenden Partizips II muss das Modalverb in der Form des reinen Infinitivs erscheinen. Diese Besonderheit wird alsErsatzin- finitivoderinfinitivus pro participiobezeichnet.

Im Standarddeutschen ist für die Modalverben sowohl die Auxiliarinversi- on als auch der Ersatzinfinitiv obligatorisch. Im Fokus dieses Artikels steht das Verblassen, das ein sehr ähnliches Verhalten wie die Modalverben zeigt, für das aber umstritten ist, ob Auxiliarinversion und Ersatzinfinitiv obligatorisch oder fakultativ sind. In der Duden-Grammatik (2009: § 684) finden sich bei- spielsweise die drei Sätze in (4) als Beispiele für die grammatisch korrekte Ver- wendung vonlassen.

(4) (a) ..., warum sie michhaben1kommen3lassen2. (b) ..., warum sie mich kommen3lassen2haben1. (c) ..., warum sie mich kommen3gelassen2haben1.

Dass Verbalkomplexe mit lassen grammatisch sind, wenn das Perfektauxiliar wie in Beispiel (4a) invertiert wurde undlassenim Ersatzinfinitiv erscheint, ist unbestritten. Wie in Abschnitt 2 ausführlich diskutiert wird, herrscht dagegen keine Einigkeit bezüglich der Grammatikalität entsprechender Sätze ohne Auxi- liarinversion – entweder mit Ersatzinfinitiv wie in (4b) oder mit Partizip von lassen wie in (4c). Um hier zu besser abgesicherten Aussagen zu gelangen, wurden vier Experimente durchgeführt, die untersucht haben, welche Verbal- komplexe mitlassen von Muttersprachlern des Deutschen akzeptiert werden.

Diese Experimente werden in den Abschnitten 3–6 präsentiert. In Ergänzung zu den experimentellen Untersuchungen wurde eine Korpusstudie durchgeführt, deren Ergebnisse in Abschnitt 7 vorgestellt werden. Im abschließenden Ab- schnitt 8 werden die empirischen Ergebnisse zusammengefasst und einer theo- retischen Deutung unterzogen.

2 Auxiliarinversion und Ersatzinfinitiv im Standard- und im Umgangsdeutschen

Dieser Abschnitt gibt einen knappen Überblick über Auxiliarinversion und Er- satzinfinitiv bei der Bildung von Verbalkomplexen im Deutschen.1 Zuvor sind allerdings noch einige Klärungen bezüglich unterschiedlicher Verwendungs- weisen vonlassennotwendig.

1Umfassendere Darstellungen der Verbalkomplexbildung finden sich in Haider (2010) für das Deutsche und in Wurmbrand (2006) für die westgermanischen Sprachen im Allgemeinen.

Wie der Kontrast zwischen (5a) und (5b) zeigt, kann lassen sowohl mit einem verbalen Komplement als auch mit einem nicht-verbalen Komplement verwendet werden.

(5) (a) Peter ließ die Oma vom Bahnhof abholen.

(b) Peter ließ das Fenster die ganze Nacht über offen.

Im Folgenden geht es ausschließlich um die unterschiedlichen Verwendungs- weisen vonlassenmit verbalem Komplement. Die Wichtigste davon ist die Ver- wendung als A.c.I-Verb, die in (6) illustriert wird.

(6) (a) Der Vater lässt die Kinder die Bonbons essen.

(b) Der Chef lässt die Mitarbeiter das Büro putzen.

Semantisch fungiertlassendabei als permissives Kausativum (6a) oder als di- rektives/faktitives Kausativum (6b). Letztere Bedeutung kann auch mittels der in (7) gezeigten passiv-artigen Konstruktion ausgedrückt werden (siehe Gunkel 1999 für eine einheitliche Analyse von [6] und [7]).

(7) Der Chef lässt das Büro (von den Mitarbeitern) putzen.

Neben kausativemlassenexistiert eine Verwendung vonlassen, die sich in der Kombination vonlassenmit einer kleinen Anzahl von intransitiven Verben wie liegen,stehenoderfallenzeigt.

Diese Variante vonlassenwird in (8) illustriert (Beispiele [63] und [64] aus Askedal 1991).

(8) (a) Er hat die Koffer stehen gelassen.

(b) ... als er diese Bemerkung hatte fallen lassen/fallen gelassen hatte.

Enzinger (2010) folgend soll diese Verwendung vonlassenalskontinuatives las- senbezeichnet werden.2

Ein wesentlicher syntaktischer Unterschied zwischen kausativem lassen und kontinuativem lassen betrifft die Möglichkeit der Passivierung. Wie der Kontrast zwischen (9) und (10) zeigt, kann kausatives lassen nicht passiviert werden, kontinuativeslassendagegen sehr wohl.

2 Einem Gutachter verdanke ich den Hinweis, dass das Verhältnis von kausativem und nicht- kausativem lassenerstmals von Wilmanns (1896: III § 86: 4) und später von Huber (1980) diskutiert wurde.

(9) (a) *Die Kinder wurden die Bonbons essen gelassen.

(b) *Das Büro wurde putzen gelassen.

(10) (a) Der Koffer wurde stehen gelassen.

(b) Diese Bemerkung ist fallen gelassen worden.

Die Fähigkeit zur Passivbildung teilt kontinuativeslassenmitlassenohne ver- bales Komplement. Dies zeigt das Beispiel (11).

(11) (a) Peter hat Maria in Ruhe gelassen.

(b) Maria wurde in Ruhe gelassen.

Im Folgenden interessieren die verschiedenen Varianten vonlassennur inso- weit, als sie sich bei der Bildung von Verbalkomplexen mitlassen im Perfekt unterscheiden. Wie sich im weiteren Verlauf zeigen wird, ist in dieser Hinsicht der Unterschied zwischen kausativemlassenund kontinuativemlassenunver- zichtbar, während feinere semantische Unterscheidungen keine Rolle zu spie- len scheinen. Bereits an dieser Stelle sei deshalb auf einen Vorschlag von Ster- nefeld (2006: 639–640) hingewiesen, wie der Unterschied zwischen kausativem lassenund kontinuativemlassensyntaktisch zu analysieren ist. Wie in Sterne- feld (2006) gezeigt wird, widersprechen Beispiele wie in (10), in denenlassen im Passiv auftritt, der Generalisierung, dass A.c.I.-Verben nicht passiviert wer- den können. Aus diesem Grund schlägt Sternefeld vor, dasslassenzusammen mit Verben wiefallen, liegenoderstehenein komplexes Verb bilden kann, d. h.

ein im Lexikon geformtes Kompositum. Die syntaktische Struktur der Sätze in (8) und (10) enthält damit nicht mehr zwei Verben, lassen und stehen bzw.

fallen, sondern nur noch ein Verb,fallenlassenbzw.stehenlassen. Die Beispiele in (10) enthalten damit kein A.c.I.-Verb mehr, da lassen nur dann ein A.c.I.- Verb ist, wenn es syntaktisch mit einem verbalen Komplement kombiniert wird, nicht aber dann, wenn es wie in (8) und (10) im Lexikon zusammen mit einem Verb ein Kompositum bildet oder wenn es wie in (11) gänzlich ohne Vollverb auftritt.

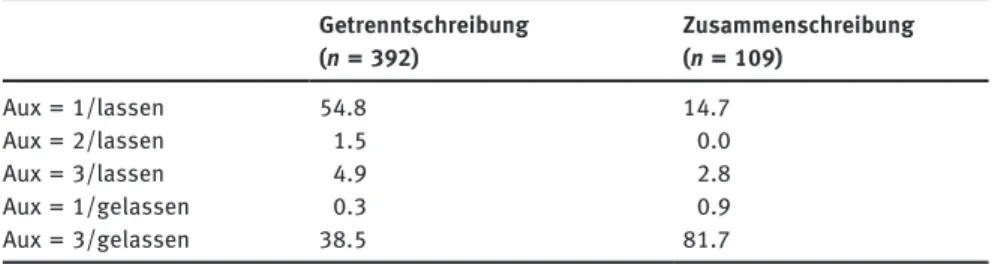

Wie Sternefeld des Weiteren anmerkt, spiegelt sich der Unterschied zwi- schen syntaktischer und lexikalischer Kombination vonlassennicht in der neu- eren Orthographie, da dort auch im Falle lexikalischer Kombination Getrennt- schreibung vorgesehen ist. In der Korpusanalyse von Abschnitt 7 wird dies dadurch berücksichtigt, dass für die Verbindung vonlassen mit den Verben

liegen, stehen undfallen sowohl die Variante mit als auch die Variante ohne Getrenntschreibung analysiert wird.3

Nach diesen einleitenden Bemerkungen zu den unterschiedlichen Varian- ten vonlassenwird in den folgenden beiden Unterabschnitten diskutiert, wel- che Regeln für die Auxiliarinversion und die Verwendung des Ersatzinfinitivs im Standarddeutschen (Abschnitt 2.1) und im Umgangsdeutschen (Abschnitt 2.2) gelten.

2.1 Standarddeutsch

Als Ausgangspunkt für die Syntax des Verbalkomplexes im Standarddeutschen soll die Duden-Grammatik in der aktuellen Auflage (Duden-Grammatik 2009) dienen. Die Normalregel für die Abfolge der Verben in der rechten Satzklammer wurde bereits in (1) wiedergegeben. Da es in der vorliegenden Arbeit um Verbal- komplexe geht, ist die Normalregel für die Verbabfolge dahingehend zu ergän- zen, dass zur Bildung des Perfekts im Normalfall das Partizip II verwendet wird. Wie schon erwähnt gibt es Abweichungen von den Normalregeln – die Auxiliarinversion als Abweichung von der Normalregel für die Verbabfolge und den Ersatzinfinitiv als Abweichung von der Normalregel zur Perfektbildung.

Modalverben im Perfekt bilden den prominentesten und zugleich häufigsten Fall, bei dem diese Abweichungen zu beobachten sind. In der folgenden Dar- stellung werden die Modalverben deshalb ebenfalls berücksichtigt, da sie einen unverzichtbaren Vergleichspunkt zum Verständnis der Syntax von lassendar- stellen.

Hinsichtlich der Verwendung des Ersatzinfinitivs macht die Duden-Gram- matik folgende Aussagen.

Modalverben (dürfen,können,mögen,müssen,sollen,wollen) bilden das Perfekt mitha- ben. In ihrer Normalfunktion, d. h., wenn sie den Infinitiv eines anderen Verbes regieren, weisen sie jedoch in den Perfekttempora selbst die Infinitivform auf anstelle der mitge- und -tgebildeten Form des Partizips II, die zu erwarten wäre (gekonnt,gemusstusw). Die Infinitivform wird in solchen Fällen alsErsatzinfinitivbezeichnet.

(Duden-Grammatik 2009: § 662)

3 Allerdings hat auch die alte Rechtschreibung die lexikalische Kombination im Falle von kontinuativemlassennur partiell orthographisch widergespiegelt. Vor der Rechtschreibreform war die semantische Transparenz das Kriterium, das über Zusammen- oder Getrenntschrei- bung entschieden hat (ein Glas fallen lassenversuseine Bemerkung fallenlassen; vgl. Duden- Rechtschreibung 1986: R205–206). Gemäß der aktuellen Rechtschreibnorm ist Getrenntschrei- bung generell zulässig, bei semantischer Intransparenz ist aber auch weiterhin Zusammen- schreibung erlaubt (vgl. Duden-Rechtschreibung 2009: K55).

Den Ersatzinfinitiv findet man außerdem regelmäßig in den Perfekttempora vonlassen und den Wahrnehmungsverbensehen,hören,fühlen,spüren, wenn sie sich mit einem Akkusativobjekt und einem Infinitiv verbinden. Bei diesen Verben ist das normale Parti- zip II jedoch auch verbreitet.

(Duden-Grammatik 2009: § 663)

Im Gegensatz zur obligatorischen Verwendung des Ersatzinfinitivs im Falle der Modalverben ist der Ersatzinfinitiv fürlassenlaut Duden-Grammatik also optio- nal. Dabei wird nicht zwischen kausativemlassen und kontinuativem lassen unterschieden.

Zur Anwendung der Auxiliarinversion als Abweichung von der Normalregel zur Verbabfolge finden sich in der Duden-Grammatik die folgenden Ausführun- gen.

Bei Verbalkomplexen, die mehr als zwei infinite Verbformen enthalten, begegnen u. U.

Abweichungen von der Normalregel. Dies gilt vor allem, wenn zwei reine Infinitivformen einander am Satzende nachfolgen. In solchen Fällen kann oder muss eine Sonderregel angewandt werden. Sie verlangt, dass das Verb, das den letzten der beiden Infinitive regiert, dem infiniten Vollverb unmittelbar vorangeht. Das heißt, es hat seinen Platz am Anfang der rechten Satzklammer und nicht an dessen Ende, wie nach der Normalregel zu erwarten wäre.

(i) Obligatorisch ist die abweichende Abfolge, wenn die zweite Infinitivform der soge- nannte Ersatzinfinitiv (↑ 662) eines Modalverbs ist. Dieser wird vom perfektbildenden Hilfsverbhabenregiert.

(a) ..., was sie dennoch nichthätte1sagen3sollen2..., weil der Vorschlaghätte1über-

prüft4werden3sollen2 (Sonderregel)

*was sie dennoch nicht sagen3sollen2hätte1usw. (Normalregel) Üblich ist sie gleichfalls beim Ersatzinfinitiv von lassen,heißen,machen, helfenoder einem Wahrnehmungsverb (sehen,hören,fühlen,spüren). Zumindest beilassenund den Wahrnehmungsverben gilt die Normalabfolge jedoch ebenfalls als korrekt (Zifonun et al.

1997: 1286).

(b) ..., warum sie michhaben1kommen3lassen2..., als ich die Vögelhabe1zwitschern3

hören2 (Sonderregel)

(b′) ..., warum sie mich kommen3lassen2haben1..., als ich die Vögel zwitschern3hören2

habe1 (Normalregel)

Wennhabensich mit dem normalen Partizip II vonlassenoder einem Wahrnehmungs- verb verbindet, so wird die Normalregel verwendet (b′′):

(b′′) ..., warum sie mich kommen3gelassen2haben1..., als ich die Vögel zwitschern3ge- hört2habe1

(Duden-Grammatik 2009: § 684)

Andere Darstellungen der Verbalkomplexbildung im Standarddeutschen ma- chen bezüglich lassen teilweise abweichende Aussagen. Die Grammatik der

deutschen Sprache von Zifonun et al. (1997), auf die sich einerseits, wie oben zu sehen war, die Duden-Grammatik beruft, die sich andererseits selbst auf Engel (1988) beruft, unterscheidet im Gegensatz zur Duden-Grammatik zwi- schen kausativemlassenund kontinuativemlassen. Relevant wird diese Unter- scheidung bezüglich der Verwendung des Ersatzinfinitivs, der laut Zifonun et al. (1997: 1419) für kausativeslassenobligatorisch ist, während er für kontinua- tiveslassenoptional ist. Zifonun et al. (1997) betrachten damit Verbalkomplexe vom Typlesen gelassen hatals ungrammatisch, Verbalkomplexe vom Typliegen gelassen hatdagegen als grammatisch zulässige Option.

Die spezialisiertere Literatur zur Verbalkomplexbildung im Deutschen zeichnet sich im Vergleich zu den bereits diskutierten umfassenderen Gramma- tiken durch eine stärkere Restriktivität aus. Bezüglich kausativemlassenstim- men Askedal (1991) und Schmid (2005) darin überein, dass sowohl Auxiliarin- version als auch Ersatzinfinitiv obligatorisch sind, und somit hat lesen lassen die einzige wohlgeformte Variante für kausativeslassendarstellt. Eine Diskussi- on von kontinuativemlassenfindet sich nur in Askedal (1991). In Übereinstim- mung mit Zifonun et al. (1997) betrachtet Askedal (1991) den Ersatzinfinitiv im Falle von kontinuativemlassenals optional, wobei der Ersatzinfinitiv Auxilia- rinversion erfordert (hatte fallen lassen), während das Partizip nur ohne Auxili- arinversion zulässig ist (fallen gelassen hatte).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Literatur Einigkeit darü- ber herrscht, dass lassen im Perfekt typischerweise Auxiliarinversion und Er- satzinfinitiv aufweist (hat lesen lassen). Dies entspricht den Gegebenheiten bei den Modalverben, für die Auxiliarinversion und Ersatzinfinitiv allerdings obli- gatorisch sind. Umstritten bezüglich lassen ist dagegen, inwieweit Auxiliar- inversion und Ersatzinfinitiv obligatorisch oder fakultativ sind. Laut Duden- Grammatik und Zifonun et al. (1997) ist Auxiliarinversion optional, wennlassen im Ersatzinfinitiv auftritt (hat lesen lassenoderlesen lassen hat). Laut Askedal (1991) und Schmid (2005) verhält sichlassendagegen genauso wie die Modal- verben und fordert obligatorisch die Inversion des Auxiliars, wenn es im Ersatz- infinitiv auftritt (hat lesen lassenversus *lesen lassen hat). Was den Ersatzinfi- nitiv betrifft, so ist dieser laut Zifonun et al. (1997) und Askedal (1991) bei kausativem lassenobligatorisch, bei kontinuativem lassendagegen nicht. Die Duden-Grammatik dagegen lässt sowohl Ersatzinfinitiv als auch Partizip zu, ohne zwischen kausativemlassenund kontinuativemlassenzu unterscheiden.

Einigkeit herrscht dann wiederum dahingehend, dass ohne Ersatzinfinitiv keine Auxiliarinversion möglich ist (liegen gelassen hatversus *hat liegen gelassen).

2.2 Umgangsdeutsch

Soweit das Standarddeutsche betroffen ist, bieten die Modalverben bezüglich der Bildung des Verbalkomplexes ein ziemlich einfaches Bild. Wie im letzten Abschnitt diskutiert wurde, sind sowohl Auxiliarinversion als auch Ersatzinfini- tiv obligatorisch, wenn ein Modalverb mit verbalem Komplement im Perfekt verwendet wird. Daraus folgt, dass für ein Beispiel wie in (12) keinerlei Alterna- tiven zur Realisierung des Verbalkomplexes (z. B.waschen müssen hat,waschen gemusst hatusw.) als grammatisch zugelassen sind.

(12) ..., dass er das Autohatwaschenmüssen.

Es ist allerdings bekannt, dass in den Dialekten des Deutschen ein erhebliches Maß an Variation hinsichtlich der Serialisierung der Verben im Verbalkomplex zu finden ist (siehe z. B. Lötscher 1978; Patocka 1997; Weiß 1998; Schmid &

Vogel 2004; Dubenion-Smith 2010). Dies wirft u. a. die Frage auf, inwieweit Sprecher des Deutschen, die nicht als Dialektsprecher anzusehen sind, den Regeln des Standarddeutschen folgen. Um diese Frage zu klären, haben Ba- der & Schmid (2009) und Bader et al. (2009) eine Reihe von Experimenten durchgeführt, in denen Sätze mit Verbalkomplexen bestehend aus drei, vier oder fünf Verben bezüglich ihrer Grammatikalität zu bewerten waren. Die Er- gebnisse dieser Experimente zeigen zweierlei: Erstens, dass der Ersatzinfinitiv – wie von der Standardgrammatik gefordert – obligatorisch ist, und zweitens, dass die Inversion des Auxiliars ebenfalls obligatorisch ist, wobei allerdings das „Ziel“ der Inversion nicht eindeutig festgelegt ist. Wenn bisher von Auxi- liarinversion die Rede war, so war stets die Positionierung des Auxiliars am Anfang des Verbalkomplexes gemeint. Dieser Fall von Inversion soll im Folgen- den alsvollständige Inversionbezeichnet werden. Die Inversion kann allerdings auch partiell erfolgen, indem das finite Auxiliar lediglich vor das Modalverb gestellt wird, nicht aber gleichzeitig auch vor das Vollverb. Im Falle eines Ver- balkomplexes mit drei Verben resultiert dabei die Abfolge in (13).

(13) ..., dass er das Autowaschenhatmüssen.

Experimentelle Ergebnisse zur Akzeptalität von Verbalkomplexen mit Modal- verben im Perfekt liegen auch für Verbalkomplexe mit vier Verben (Bader &

Schmid 2009) und mit fünf Verben (Bader et al. 2009) vor. Die speziellen Verbal- komplexe, die untersucht wurden, werden in (14a) (vier Verben) und (14b) (fünf Verben) gezeigt.

(14) (a) ..., dass das Autohättegewaschen werdenmüssen.

(b) ..., dass das Autohättegewaschen worden seinmüssen.

Die Akzeptalität der jeweiligen Sätze wurde mittels der experimentellen Proze- dur der beschleunigten Grammatikalitätsurteile erhoben. Dabei müssen Ver- suchspersonen Sätze, die auditiv oder visuell präsentiert werden, so schnell wie möglich als grammatisch oder ungrammatisch klassifizieren. Die Anforderung, Sätze möglichst schnell zu beurteilen, unterscheidet beschleunigte Grammati- kalitätsurteile von herkömmlichen Grammatikalitätsurteilen, die ohne Zeit- druck gegeben werden. In den hier diskutierten Experimenten, ebenso wie in den folgenden zu berichtenden Experimenten, wurde eine schnelle Reaktion durch die Verwendung eines Zeitlimits von zwei Sekunden erreicht. Ein Zeitli- mit in dieser Größenordnung erlaubt einerseits eine annähernd fehlerfreie Per- formanz für Sätze normaler Komplexität. Andererseits stellt ein solches Zeitlimit sicher, dass die Reaktion der Versuchspersonen auf dem unmittelbaren Ein- druck beruht, den ein Satz auf sie macht. Der Einfluss komplexerer Bewertungs- prozesse, beispielsweise hinsichtlich der Korrektheit im normativen Sinne, wird dadurch minimiert.

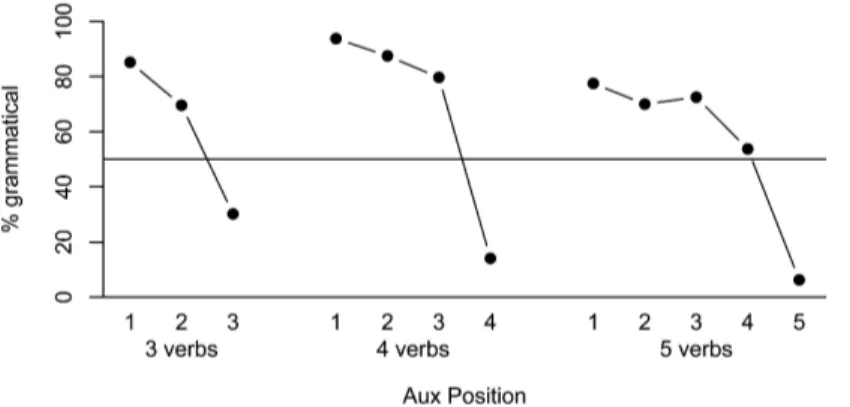

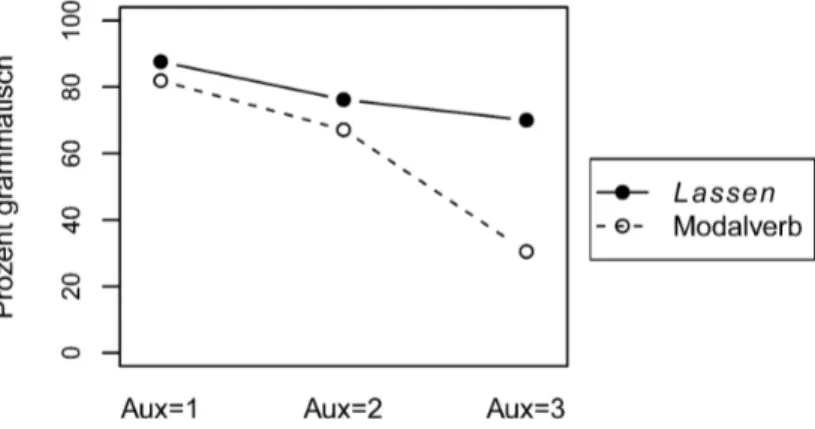

Für Modalverbkomplexe mit drei, vier oder fünf Verben zeigt Abbildung 1, wie der Prozentsatz grammatischer Bewertungen von der Position des finiten Auxiliars abhängt. In allen drei Fällen gilt, dass die Serialisierung mit vollstän- diger Auxiliarinversion, d. h. die Serialisierung mit dem finiten Auxiliar an ers- ter Position, am besten abschneidet, während die Serialisierung mit dem Auxili- ar an letzter Stelle, d. h. die Serialisierung, in der alle Verben entsprechend der Normalregel angeordnet sind und Auxiliarinversion nicht angewandt wurde, am schlechtesten bewertet wurde. Dies entspricht vollständig den Regeln für das Standarddeutsche – Modalverbalkomplexe mit vollständiger Auxiliarinver- sion sind grammatisch, Modalverbkomplexe ohne Auxiliarinversion sind un- grammatisch. Interessanterweise werden Verbalkomplexe mit partieller Auxilia- rinversion aber nur geringfügig schlechter bewertet als Verbalkomplexe mit vollständiger Auxiliarinversion, und damit erheblich besser als Verbalkomplexe ohne Auxiliarinversion. Dies war angesichts der Tatsache, dass laut Standard- grammatik Verbalkomplexe mit partieller Auxiliarinversion genauso ungram- matisch sein sollten wie Verbalkomplexe ohne Auxiliarinversion, nicht zu er- warten.

Was die Bildung von Verbalkomplexen mit Modalverben betrifft, lässt sich das Umgangsdeutsche durch die beiden in (15) gezeigten Regeln charakterisie- ren.4

4 In der Literatur wird die Abfolge mit partieller Auxiliarinversion gelegentlich als grammati- sche Option des Standarddeutschen betrachtet, siehe z. B. IJbema (1997) und Enzinger (2010).

Abbildung 1: Prozentsatz der Antworten „grammatisch“ für Verbalkomplexe mit einem Modal- verb im Perfekt. Die Daten für Komplexe mit 3 und 4 Verben stammen aus Bader & Schmid (2009); die Daten für Komplexe mit 5 Verben stammen aus Bader et al. (2009).

(15) (a) Der Ersatzinfinitiv ist obligatorisch.

(b) Die Inversion des Auxiliars ist obligatorisch, aber Inversion kann partiell oder vollständig erfolgen.

Fürlassenliegen keine entsprechenden experimentellen Daten vor. Aus diesem Grund wurden vier Experimente durchgeführt, die im Folgenden präsentiert werden. Angesichts der für die Modalverben erzielten Befunde ist zu erwarten, dass Verbalkomplexe mitlassenim Perfekt nicht nur bei vollständiger Auxiliar- inversion als grammatisch akzeptiert werden sollten, sondern auch bei partiel- ler Auxiliarinversion.

3 Experiment 1: Auxiliarinversion bei kausativem lassen

Experiment 1 untersucht die Akzeptabilität aller sechs Permutationen, die für einen Verbalkomplex bestehend aus drei Elementen – dem Perfektauxiliarha- ben, dem Verblassenund einem Vollverb – möglich sind. Um das experimentel- le Design nicht zu komplex zu machen, erscheintlassenin Experiment 1 stets im Ersatzinfinitiv. Die Frage, ob der Ersatzinfinitiv fürlassen obligatorisch ist oder nicht, wird in Experiment 2 untersucht. Dieses als auch alle folgenden Experimente bedienten sich der experimentellen Prozedur der beschleunigten Grammatikalitätsurteile, die bereits im vorausgegangenen Abschnitt eingeführt

Tabelle 1: Die sechs Permutationen eines Verbalkomplexes mit drei Verben.

Aux = 1 Aux = 2 Aux = 3

V vor lassen hat essen lassen essen hat lassen essen lassen hat lassen vor V hat lassen essen lassen hat essen lassen essen hat

worden ist. Die Details der hier verwendeten Aufgabenstellung finden sich wei- ter unten in Abschnitt 3.1.3.

Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, herrscht allgemeine Übereinstim- mung, dass fürlassenim Perfekt bei Verwendung des Ersatzinfinitivs diejenige Serialisierung als prototypisch anzusehen ist, die sich durch die vollständige Inversion des Auxiliars ergibt. Dies ist die Abfolge, die in Beispiel (16) zu sehen ist.

(16) Ich glaube, dass Peter den Opa ein Stück Kuchenhatessenlassen.

Die Abfolge Aux-V-lassen sollte von deutschen Muttersprachlern uneinge- schränkt akzeptiert werden. Die Frage ist, inwieweit auch andere Abfolgen ak- zeptiert werden. Wie in Tabelle 1 gezeigt wird, lassen sich die sechs möglichen Abfolgen eines Verbalkomplexes mit drei Verben mittels zweier Faktoren be- schreiben. Der erste Faktor betrifft die Abfolge vonlassenund Vollverb („V vor lassen“ versus „lassenvor V“). Der zweite Faktor betrifft die Position des finiten Auxiliars („Aux = 1“ versus „Aux = 2“ versus „Aux = 3“).

Was die Abfolge vonlassenund Vollverb betrifft, so ist zu erwarten, dass alle Abfolgen, bei denenlassendem Vollverb vorangeht (lassenvor V), als un- grammatisch zurückgewiesen werden. Für Abfolgen, bei denenlassendem Voll- verb folgt (V vorlassen), hängt die Vorhersage von der Position des Auxiliars ab. Die vollständige Inversion des Auxiliars (Aux = 1) gilt im Standarddeut- schen generell als grammatisch. Die partielle Inversion des Auxiliars (Aux = 2) dagegen wird im Standarddeutschen meist als ungrammatisch betrachtet.

Dasselbe gilt für die Modalverben, und dennoch hat sich in der Untersuchung von Bader & Schmid (2009) gezeigt, dass die Abfolge mit partieller Inversion im Falle der Modalverben von Muttersprachlern als überwiegend akzeptabel bewertet wird. Der Status der Abfolge ohne Auxiliarinversion (Aux = 3) ist für lassen umstritten, im Gegensatz zu den Modalverben, für die diese Abfolge sowohl standardsprachlich als auch umgangssprachlich als ungrammatisch an- zusehen ist. Für lassenwird die Abfolge mit dem Auxiliar in finaler Position in den Referenzgrammatiken (Duden-Grammatik 2009; Zifonun et al. 1997) als

grammatisch eingestuft, in der spezialisierteren Literatur (Askedal 1991; Schmid 2005) dagegen als ungrammatisch.

3.1 Methode

3.1.1 Probanden

An Experiment 1 nahmen 30 Studenten der Universität Konstanz teil, die alle Deutsch als ihre Muttersprache hatten. Die Versuchspersonen wurden vor dem Experiment nicht über die damit verfolgten Ziele informiert. Die Teilnahme am Experiment wurde entweder bezahlt oder es wurde eine Versuchspersonenstun- de bescheinigt. Dasselbe gilt für die Probanden aller folgenden Experimente.

3.1.2 Material

Das Material für Experiment 1 bestand aus 30 Sätzen. Jeder Satz lag in jeweils allen sechs Versionen vor, die sich durch die vollständige Kombination der beiden Faktoren V-lassen-Abfolge („V vor lassen“ versus „lassen vor V“) und Auxiliarposition(„Aux = 1“ versus „Aux = 2“ versus „Aux = 3“) ergeben. Ein Originalsatz in allen sechs Versionen wird in Tabelle 2 gezeigt.

Jeder Satz bestand aus einem Hauptsatz gefolgt von einem Nebensatz. Jeder Nebensatz bestand aus drei NPs gefolgt von dem Verbalkomplex mitlassen. Die erste NP war das Subjekt vonlassen. Das Subjekt war in 24 Sätzen ein Eigenna- me und in den restlichen sechs Sätzen eine definite NP. Die folgenden beiden NPs waren die Argumente des vonlassenabhängigen Vollverbs. Bei Letzterem handelte es sich stets um ein agentives transitives Verb mit einem belebten externen Argument (Subjekt) und einem unbelebten internen Argument (direk-

Tabelle 2: Ein Original-Satz aus Experiment 1 in allen seinen sechs Versionen.

V vor lassen

Aux = 1 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte hat essen lassen.

Aux = 2 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte essen hat lassen.

Aux = 3 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte essen lassen hat.

lassen vor V

Aux = 1 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte hat lassen essen.

Aux = 2 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte lassen hat essen.

Aux = 3 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte lassen essen hat.

tes Objekt). Das externe Argument, das in der durch lasseninduzierten A.c.I.- Konstruktion als Akkusativ-NP realisiert wird, bestand aus einem definiten Arti- kel oder einem Possessivpronomen gefolgt von einem Nomen. Das interne Ar- gument, das ebenfalls als Akkusativ-NP realisiert wird, war stets eine definite NP, die neben Artikel und Nomen manchmal noch ein Adjektiv enthielt, um die Plausibilität des Satzes zu erhöhen. In der Hälfte der Sätze wurde lassen in seiner permissiven Bedeutung verwendet, in der anderen Hälfte der Sätze in seiner faktitiven Bedeutung.

Die 30 Sätze wurden gemäß einem sog. lateinischen Quadrat auf sechs Listen verteilt, wobei jede Liste genau eine Version jedes Satzes enthielt und jede der sechs experimentellen Bedingungen gleich häufig vorkam. Jede Ver- suchsperson erhielt nur eine einzige Liste zur Bewertung und damit genau 30 Sätze vom hier untersuchten Typ. Diese 30 Sätze waren in eine Liste von ca.

120 Ablenkersätzen eingebettet, die eine Vielzahl grammatischer und ungram- matischer Strukturen repräsentierten. Der Großteil der Ablenkersätze stammte aus unabhängigen Experimenten zur tun-Periphrase (Bader & Schmid 2006) und zur Numerus-Attraktion (Häussler & Bader 2008). Die meisten ungrammati- schen Sätze enthielten entweder Verletzungen der Subjekt-Verb-Kongruenz oder ungrammatische Verwendungen vontunals Hilfsverb.

3.1.3 Prozedur

Zur Durchführung von Experiment 1 wurde die DMDX Software verwendet, die von K. I. Forster und J. C. Forster an der Monash University und der University of Arizona entwickelt worden ist. Jeder Durchgang begann mit der Präsentation der Worte „Bitte Leertaste drücken“. Nachdem die Versuchsperson die Leertaste gedrückt hatte, erschien für 1050 ms ein Fixationspunkt in der Mitte des Bild- schirms. Unmittelbar danach wurde ein Satz Wort für Wort präsentiert, wobei jedes Wort ebenfalls in der Bildschirmmitte erschien. Die Präsentationsdauer für ein Wort betrug 225 ms plus zusätzlicher 25 ms pro Buchstabe. Jedes Wort wurde unmittelbar im Anschluss an das vorangehende Wort präsentiert. Direkt nach dem letzten Wort erschienen drei Fragezeichen auf dem Bildschirm, um den Versuchspersonen zu signalisieren, dass sie jetzt die Grammatikalität des Satzes zu beurteilen haben. Die Antwort „ungrammatisch“ war der linken Um- schalttaste zugeordnet, die Antwort „grammatisch“ der rechten Umschalttaste.

Die Art der Antwort und die Reaktionszeit wurden automatisch erfasst. Falls eine Versuchsperson innerhalb von 2000 ms keine Antwort gegeben hatte, er- schienen die Worte „zu langsam“ auf dem Bildschirm und der Durchgang wur-

de automatisch abgebrochen. Bevor das eigentliche Experiment begann, erhiel- ten die Versuchspersonen 10 Übungssätze.

3.2 Ergebnisse

Abbildung 2 zeigt den Prozentsatz der Bewertungen „grammatisch“ für jede der sechs Bedingungen von Experiment 1 (siehe Tabelle 14 im Appendix für die genauen Werte sowie die Reaktionszeiten). Die statistische Auswertung der Grammatikalitätsdaten erfolgte mittels einer logistischen Regressionsanalyse mit gemischten festen und zufälligen Effekten (logistic mixed effect model; siehe Baayen 2008; Baayen et al. 2008). Diese Art der statistischen Analyse bietet gegenüber der traditionellen Varianzanalyse zwei wesentliche Vorteile. Erstens setzt die Varianzanalyse stetige, normalverteilte Variablen voraus; diese Vo- raussetzung wird durch eine diskrete binäre Variable wie der Auswahl zwi- schen „grammatisch“ und „ungrammatisch“ verletzt. Zweitens erfordern Expe- rimente wie das vorliegende zwei Varianzanalysen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nicht nur die untersuchten Versuchspersonen eine Zufallsaus- wahl darstellen (aus der Gesamtpopulation aller Muttersprachler des Deut- schen), sondern auch die speziellen im Experiment präsentierten Sätze (aus der Gesamtmenge aller Sätze, die dem untersuchten syntaktischen Muster folgen).

Eine statistische Analyse mittels Modellierung mit gemischten Effekten erlaubt es, in einer einzigen Analyse sowohl Versuchspersonen als auch Sätze als zu- sätzliche Zufallsfaktoren zu berücksichtigen.5

Die Ergebnisse der statistischen Analyse für Experiment 1 werden in Tabelle 3 gezeigt. Sätze, in denenlassendem Vollverb folgte, wurden überwiegend als grammatisch bewertet, während Sätze mit der Abfolge „lassen vor Vollverb“

fast vollständig als ungrammatisch abgelehnt wurden (74 % versus 4 %). Dies schlägt sich in einem signifikanten Haupteffekt des Faktors V-lassen-Abfolge nieder. Der Faktor Auxiliarposition wurde separat für den Kontrast zwischen

„Aux = 1“ und „Aux = 2“ sowie für den Kontrast zwischen „Aux = 2“ und

„Aux = 3“ getestet. Bezüglich des Kontrasts zwischen „Aux = 1“ und „Aux = 2“

ist sowohl der Haupteffekt des FaktorsAuxiliarpositionals auch die Interaktion

5Alle in diesem Aufsatz genannten statistischen Analysen wurden mit dem Statistikpaket R durchgeführt (R Development Core Team 2005). Entsprechend den Empfehlungen in Barr et al.

(2013) wurde jeweils zunächst das vollständige faktorielle Design für die beiden Zufallseffekte berechnet. Wenn dies zu Konvergenz führte, werden die Ergebnisse dieser Analyse berichtet (Experimente 2–4). Lediglich in Experiment 1 war dies nicht der Fall, deshalb wurden die Zufallseffekte für dieses Experiment ohne Interaktionsterm berechnet.

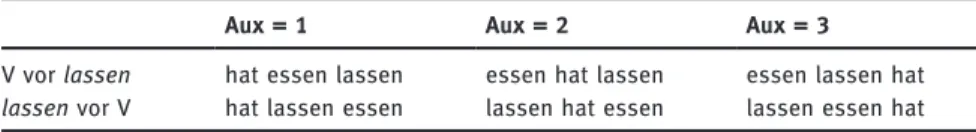

Abbildung 2: Prozentsatz der Antwort „grammatisch“ für Experiment 1.

Tabelle 3: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse für Experiment 1.

Contrast Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

V-lassen-Abfolge −6.29 0.56 −11.337 < 0.001

Auxiliarposition (1 vs. 2) −1.60 0.72 −2.225 < 0.05

V-lassen-Abfolge × Auxiliarposition (1 vs. 2) −2.87 1.28 −2.245 < 0.05

Auxiliarposition (2 vs. 3) −0.21 0.77 −0.275 0.78

V-lassen-Abfolge × Auxiliarposition (2 vs. 3) 3.55 1.37 2.595 < 0.01

zwischen diesem Faktor und dem FaktorV-lassen-Abfolgesignifikant. Dies spie- gelt zum einen das Ergebnis wider, dass Sätze mit dem Auxiliar an erster Stelle etwas häufiger als grammatisch bewertet wurden als Sätze mit dem Auxiliar an zweiter Stelle (47 % versus 39 %), und zum anderen das Ergebnis, dass die Differenz zwischen den Bedingungen „Vollverb vorlassen“ und „lassenvor Voll- verb“ für Sätze mit dem Auxiliar in erster Position (87 % versus 7 %) etwas größer war als für Sätze mit dem Auxiliar in zweiter Position (77 % versus 1 %).

Bezüglich des Kontrasts zwischen „Aux = 2“ und „Aux = 3“ ist der Haupteffekt des FaktorsAuxiliarpositiondagegen nicht signifikant, trotz der etwas höheren Akzeptabilität für Sätze mit „Aux = 2“ im Gegensatz zu Sätzen mit „Aux = 3“

(39 % versus 30 %). Signifikant ist dagegen die Interaktion zwischen dem Fak- tor Auxiliarpositionund dem FaktorV-lassen-Abfolge, da für Sätze mit „lassen vor Vollverb“ so gut wie kein Unterschied zwischen den beiden Abfolgen

„Aux = 2“ und „Aux = 3“ aufgetreten ist (1 % versus 3 %), während für Sätze mit „Vollverb vorlassen“ die Abfolge „Aux = 2“ um fast 20 % besser abgeschnit- ten hat als die Abfolge „Aux = 3“ (77 % versus 57 %).

Was die Reaktionszeiten betrifft, so zeigt sich ein für Experimente dieser Art typisches Muster (vgl. Bader & Schmid 2009: 188–189; Bader & Häussler

2010: Appendix B). Je höher der Prozentsatz für eine bestimmte Reaktion (gram- matisch oder ungrammatisch) in einer gegebenen experimentellen Bedingung ist, desto kürzer ist die dazugehörige mittlere Reaktionszeit. Für Sätze mit lexi- kalischem Verb vor Modalverb ergeben sich für die Reaktion „grammatisch“

beispielsweise folgende Werte: 87 % – 529 ms für Aux = 1, 77 % – 646 ms für Aux = 2 und 57 % – 755 ms für Aux = 3. Im Falle von Sätzen mit Modalverb vor lexikalischem Verb und der Reaktion „ungrammatisch“ gibt es nur wenig Variation, aber der Trend geht wieder in die richtige Richtung:693 % – 561 ms für Aux = 1, 97 % – 523 ms für Aux = 3 und 99 % – 488 ms für Aux = 2.

Dieses Muster lässt sich so interpretieren, dass die Reaktionszeiten die Si- cherheit reflektieren, mit der eine Bewertung getroffen wird. Sichere Entschei- dungen führen zu hohen Akzeptanzraten bzw. hohen Zurückweisungsraten zu- sammen mit jeweils schnellen Reaktionen. Weniger sichere Entscheidungen zeigen sich dagegen in mittleren Akzeptanz- bzw. Zurückweisungsraten und damit einhergehenden erhöhten Reaktionszeiten. Man beachte auch, dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt zwischen den Reaktionszeiten für die bei- den möglichen Reaktionen „grammatisch“ und „ungrammatisch“. Wenn sich Sprecher ihrer Bewertung sicher sind, benötigen sie für die Zurückweisung un- grammatischer Sätze nicht länger als für das Akzeptieren grammatischer Sätze.

Im Folgenden werden die Reaktionszeiten nicht weiter diskutiert, da sie keine von den Grammatikalitätsbewertungen unabhängige Information liefern.

3.3 Diskussion

Experiment 1 hat die folgenden Ergebnisse erbracht. Erstens wurden, wie zu erwarten war, alle Abfolgen, bei denenlassendem von ihm abhängigen Voll- verb vorangeht (Bedingung „lassen vor V“), als praktisch vollständig ungram- matisch zurückgewiesen. Zweitens wurden alle Abfolgen, bei denenlassendem von ihm abhängigen Vollverb folgt (Bedingung „V vor lassen“), in mehr als 50 % aller Fälle als grammatisch akzeptiert, wobei sich eine klare Abstufung bezüglich der Position des finiten Auxiliars gezeigt hat. Am besten bewertet wurde mit 87 % die Abfolge mit vollständiger Auxiliarinversion (Aux-V-lassen) – d. h. diejenige Abfolge, die in allen einschlägigen Publikationen als im Stan- dardeutschen erlaubte Abfolge betrachtet wird. Etwas weniger häufig, aber mit 77 % immer noch in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle, wurde die

6Die Prozentzahlen für die Reaktion „ungrammatisch“ sind das Komplement der in Abbil- dung 2 gezeigten Werte, da alle Prozentangaben in dieser Tabelle den Prozentsatz der Bewer- tung „grammatisch“ anzeigen.

Abfolge mit partieller Auxiliarinversion (V-Aux-lassen) als grammatisch bewer- tet. Diese Abfolge wird in den Darstellungen des Standarddeutschen als un- grammatisch betrachtet. Die Abfolge ohne Auxiliarinversion (V-lassen-Aux) schneidet am schlechtesten ab, aber auch sie wurde mit 57 % immer noch in mehr als der Hälfte der Fälle als grammatisch akzeptiert.

Das Ergebnismuster von Experiment 1 ähnelt stark dem Ergebnismuster, das Bader & Schmid (2009) in einem analogen Experiment für Modalverben gefunden haben, wobei es eine wesentliche Ausnahme gibt. Während die Ab- folge V-lassen-Aux, d. h. die der Normalregel folgende Serialisierung, in über 50 % aller Fälle als grammatisch bewertet wurde, wurde die entsprechende Ab- folge mit einem Modalverb nur in ca. 30 % aller Fälle als grammatisch bewertet.

Dies deutet darauf hin, dass Auxiliarinversion im Falle vonlassenweniger obli- gatorisch ist als im Falle der Modalverben, wie entsprechend den Referenz- grammatiken zu erwarten war. Auf eine weitergehende Diskussion der Ergeb- nisse von Experiment 1 soll an dieser Stelle verzichtet werden, da eine umfassende Diskussion nur im Kontext der vollständigen experimentellen Da- ten Sinn macht.

4 Experiment 2: lassen und Ersatzinfinitiv

Experiment 2 untersucht, inwieweit der Ersatzinfinitiv bei kausativ verwende- temlassenobligatorisch ist. Da in Experiment 1 alle Verbalkomplexabfolgen, in denenlassendem Vollverb voranging, durchgängig als ungrammatisch zurück- gewiesen wurden und nicht anzunehmen ist, dass dies bei Verwendung der Partizip- anstatt der Infinitivform von lassen anders wäre, verzichtet Experi- ment 2 auf den Faktor „Abfolge vonlassenund Verb“. Untersucht werden damit Sätze wie in (17), wobei jeder Satz entwederlassenodergelassenenthielt.

(17) (a) ..., dass Peter seine Mutter das Buch hat lesenlassen/gelassen.

(b) ..., dass Peter seine Mutter das Buch lesen hatlassen/gelassen.

(c) ..., dass Peter seine Mutter das Buch lesenlassen/gelassenhat.

Für dieses Experiment ergeben sich die folgenden Vorhersagen. Bei vollständi- ger oder partieller Inversion des Auxiliars ist die Verwendung des Ersatzinfini- tivs obligatorisch. Wird das Auxiliar nicht invertiert und die Abfolge der Verben entspricht der für das Deutsche gültigen Normalregel, herrscht keine Einigkeit.

Die Duden-Grammatik lässt die Verwendung der Partizipform beilassenim Per- fekt zu, ohne zwischen kausativemlassenund kontinuativemlassenzu unter-

scheiden. Da der Ersatzinfinitiv von der Duden-Grammatik auch ohne Auxiliar- inversion zugelassen wird, sollten Verbalkomplexe mit dem Auxiliar in finaler Position sowohl mit Infinitiv als auch mit Partizip akzeptiert werden (siehe die Beispiele in [4]). Zifonun et al. (1997) und Askedal (1991) dagegen beschränken die Verwendung der Partizipform auf kontinuatives lassen. Da die Sätze von Experiment 2 kausativeslassenenthalten, sollten folglich nur Sätze mit Ersatz- infinitiv akzeptiert werden.

4.1 Methode

4.1.1 Probanden und Prozedur

24 Studenten der Universität Konstanz nahmen an Experiment 2 teil. Dabei kam die gleiche Prozedur der beschleunigten Grammatikalitätsurteile zum Einsatz wie in Experiment 1.

4.1.2 Material

Das Material von Experiment 2 war weitgehend identisch mit dem Material von Experiment 1. Unterschiede zwischen den Experimenten gab es nur insoweit, als Experiment 2 anstatt des ursprünglichen FaktorsV-lassen-Abfolgeden neu- en FaktorVerbform von lassen mit den beiden Abstufungen „Ersatzinfinitiv“

und „Partizip“ enthielt. Dies hatte zur Konsequenz, dass in Experiment 2 das Vollverb stetslassenvoranging, wobeilassenentweder als reiner Infinitiv oder als Partizip II realisiert wurde. Der FaktorAuxiliarpositionmit den drei Abstu- fungen „Aux = 1“, „Aux = 2“ und „Aux = 3“ wurde unverändert von Experiment 1 übernommen. Ein Originalbeispiel in allen sechs Versionen wird in Tabelle 4 gezeigt. Die Sätze von Experiment 2 wurden wie die Sätze von Experiment 1 auf sechs Listen verteilt und mit ca. 120 Ablenkersätzen kombiniert. Die Ablenker-

Tabelle 4: Ein Original-Satz aus Experiment 2 in allen seinen sechs Versionen.

Aux = 1 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte hat essen lassen/

gelassen.

Aux = 2 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte essen hat lassen/

gelassen.

Aux = 3 Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte essen lassen/

gelassen hat.

sätze stammten zum größten Teil aus unabhängigen Experimenten zumbekom- men-Passiv (Bader 2012) und zur Numerus-Attraktion (Häussler & Bader 2008).

Die meisten ungrammatischen Sätze enthielten entweder Verletzungen der Sub- jekt-Verb-Kongruenz oder intransitive Verben imbekommen-Passiv.

4.2 Ergebnisse

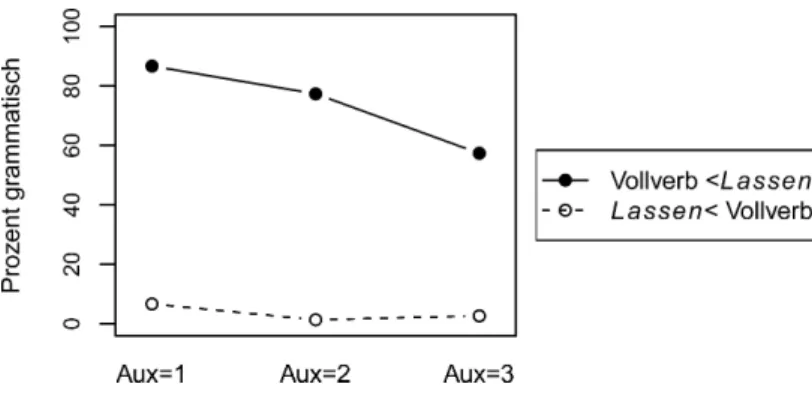

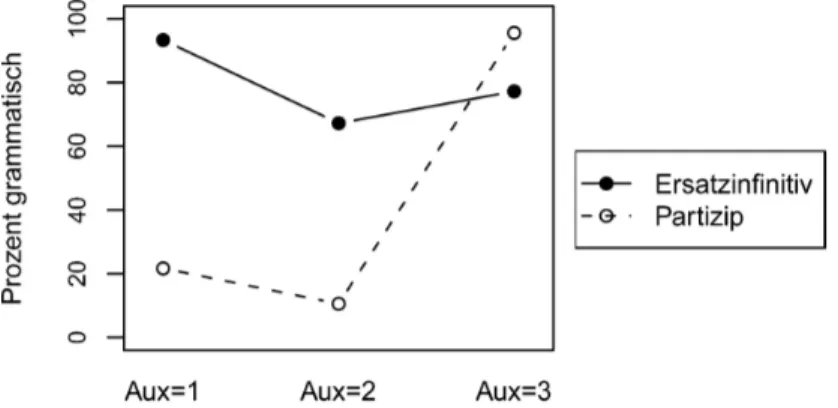

Die Ergebnisse für Experiment 2 werden in Abbildung 3 gezeigt (siehe auch Tabelle 15 im Appendix). Die Ergebnisse wurden in der gleichen Weise statis- tisch analysiert wie die Ergebnisse von Experiment 1; Tabelle 5 zeigt die Resul- tate der statistischen Analyse. Sätze mit Ersatzinfinitiv wurden wesentlich häu- figer als grammatisch bewertet als Sätze mit der Partizipform vonlassen(78 % versus 16 %), was sich in einem signifikanten Effekt des FaktorsVerbformnie- derschlägt. Zwischen Sätzen mit dem Auxiliar in erster Position und Sätzen mit dem Auxiliar in zweiter Position gab es keinen signifikanten Unterschied (47 % versus 46 %), und für diese beiden Auxiliarpositionen gab es auch keinerlei

Abbildung 3: Prozentsatz der Antwort „grammatisch“ für Experiment 2.

Tabelle 5: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse für Experiment 2.

Contrast Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

Verbform −5.31 0.60 −8.90 < 0.001

Auxiliarposition (1 vs. 2) −0.10 0.44 −0.23 0.82

Auxiliarposition (1 vs. 2) × Verbform −0.66 1.09 −0.61 0.55

Auxiliarposition (2 vs. 3) 0.64 0.43 1.49 < 0.05

Auxiliarposition (2 vs. 3) × Verbform 5.51 0.92 5.98 < 0.001

Interaktion mit der Form vonlassen. Zwischen Sätzen mit Auxiliar in zweiter und Auxiliar in dritter Position gab es einen signifikanten Unterschied (46 % versus 50 %), der durch eine signifikante Interaktion mit der Form vonlassen zu qualifizieren ist. Während es für Sätze in der Bedingung „Aux = 2“ ebenso wie für Sätze in der Bedingung „Aux = 1“ einen extremen Unterschied zwischen Ersatzinfinitiv und Partizip gab, war dieser Unterschied in der Bedingung

„Aux = 3“ deutlich geschrumpft. Einzelvergleiche zeigen, dass dieser Unter- schied immer noch signifikant ist (64 % versus 35 %, z = 5.01,p< 0.001). Des Weiteren zeigen Einzelvergleiche, dass „Aux = 2“-Sätze besser abschnitten als

„Aux = 3“-Sätze, wennlassenim Ersatzinfinitiv auftrat (84 % versus 64 %, z = 8.25,p< 0.001); mit dem Partizip vonlassenverhielt es sich gerade umgekehrt,

„Aux = 2“-Sätze wurden schlechter bewertet als „Aux = 3“ (8 % versus 35 %, z = 5.11,p< 0.001).

4.3 Diskussion

Die Ergebnisse von Experiment 2 lassen den Schluss zu, dass für die kausati- ve Variante von lassen die Verwendung des Ersatzinfinitivs obligatorisch ist.

Sowohl im Falle der vollständigen als auch im Falle der partiellen Auxiliarin- version gilt dies ziemlich strikt. Für Verbalkomplexe mit Auxiliarinversion ist der Unterschied zwischen Verwendung des Ersatzinfinitivs und Verwendung der Partizipform ziemlich scharf – einer Akzeptanz von etwa 86 % für Sätze mit Ersatzinfinitiv steht eine Akzeptanz von etwa 8 % für Sätze mit Partizipform gegenüber. M. a. W., wenn Auxiliarinversion stattgefunden hat, ist die Verwen- dung des Ersatzinfinitivs obligatorisch. Weniger ausgeprägt ist der Unterschied zwischen Ersatzinfinitiv und Partizip dann, wenn Auxiliarinversion nicht ange- wandt wurde und damit die Abfolge im Verbalkomplex vollständig der im Deut- schen gültigen Normalregel entspricht. Verbalkomplexe dieser Art, d. h. Verbal- komplexe mit einem finiten Perfektauxiliar in finaler Position, treten im Deutschen fast ausschließlich mit Partizipform auf. Die Ergebnisse von Experi- ment 2 dagegen zeigen, dass kausativeslassenin der AbfolgeV-lassen-Auxmit Ersatzinfinitiv überwiegend akzeptiert wird – wenn auch mit 64 % weit entfernt von voller Akzeptanz. Die Partizipform wird bei dieser Abfolge überwiegend abgelehnt, mit 35 % ist die Ablehnung aber weitaus weniger strikt als im Falle der anderen beiden Auxiliarpositionen, bei denen der entsprechende Wert 7 % bzw. 8 % beträgt. Inwieweit sich diese Interaktion zwischen Auxiliarposition und morphologischer Form vonlassenin der Verwendung der entsprechenden Strukturen niederschlägt, kann erst im Rahmen der noch folgenden Korpusana- lyse diskutiert werden.

Die ziemlich obligatorische Forderung des Ersatzinfinitivs teilt kausatives lassenmit den Modalverben. Im Unterschied zu den Modalverben ist kausatives lassen allerdings mit allen drei Auxiliarpositionen kompatibel, die bei einem Verbalkomplex mit drei Elementen zur Verfügung stehen, wobei es graduelle Unterschiede hinsichtlich der Akzeptanz der drei Auxiliarpositionen gibt. Auxi- liarinversion ist also nicht obligatorisch. Um diesen Befund besser abzusichern, wird im nächsten Experimentlassendirekt mit den Modalverben verglichen.

5 Experiment 3: lassen versus Modalverb

Experiment 3 vergleicht die Akzeptabilität von Verbalkomplexen mit drei Ver- ben, die entweder wie in (18a) ein Modalverb oder wie in (18b)lassenenthalten.

(18) (a) ..., dass Peter das Buchhat lesen wollen.

(b) ..., dass Peter seine Mutter das Buchhat lesen lassen.

Dieser Vergleich ist durch zwei Fragestellungen motiviert. Die erste betrifft die Verbabfolge ohne Auxiliarinversion. In den Experimenten 1 und 2 hat sich ge- zeigt, dass Verbalkomplexe vom Typ V-lassen-Aux mit 57 % bzw. 64 % zwar nicht uneingeschränkt akzeptiert werden, aber doch immerhin in der Mehrzahl aller Fälle. Für entsprechende Verbalkomplexe mit einem Modalverb an der Stelle vonlassen–V-Mod-Aux– betrug die Akzeptabilitätsrate in der Untersu- chung von Bader & Schmid (2009) dagegen nur ca. 30 %. Dies ist zwar ein nicht unerheblicher Unterschied, doch ist jeder Vergleich über unterschiedliche Experimente hinweg mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Da sich zwei Experimente sowohl hinsichtlich der teilnehmenden Versuchspersonen als auch hinsichtlich des speziellen Satzmaterials unterscheiden, besteht immer die Möglichkeit, dass ein beobachteter Akzeptabilitätsunterschied auf Faktoren zurückzuführen ist, die unabhängig sind von dem eigentlich zur Diskussion stehenden Faktor. Die Untersuchung des relevanten Faktors innerhalb eines einzelnen Experiments vermeidet dieses Problem.

Die zweite Fragestellung, die in Experiment 3 verfolgt wird, betrifft diejenige Verbabfolge, die sich durch partielle Verbinversion ergibt –V-Aux-lassenbzw.V- Aux-Mod. Diese Abfolge, die standardsprachlich als ungrammatisch gilt, wurde in allen Experimenten zur Akzeptabilität von Verbalkomplexen als relativ akzepta- bel bewertet, wenn auch mit einem mehr oder weniger großen Abstand zur stan- dardsprachlich korrekten Abfolge mit vollständiger Auxiliarinversion.

Fürlassenbetrug dieser Unterschied in Experiment 1 10 %, in Experiment 2 dagegen nur 3 %. In den Experimenten von Bader & Schmid (2009) fand sich

für die Modalverben ein durchschnittlicher Unterschied von 15 % (siehe Tabelle 8 in Bader & Schmid 2009). Da der Akzeptabilitätsunterschied zwischen voll- ständiger und partieller Auxiliarinversion von Experiment zu Experiment leicht variiert, ist aufgrund der vorliegenden Datenbasis nicht zu entscheiden, ob sich lassenin dieser Hinsicht von den Modalverben unterscheidet.

Diese Frage ist vor allem in Hinblick auf das Zusammenspiel von lexika- lisch spezifizierter Information und lexikalisch unabhängigen strukturellen Ei- genschaften von Interesse. Da die Inversion des Auxiliars im Deutschen nur bei einer sehr kleinen Klasse von Verben zulässig ist, muss Auxiliarinversion lexikalisch spezifiziert sein.7Wie weit die lexikalische Spezifikation reicht, ist allerdings eine offene Frage. Unterliegt beispielsweise die Akzeptanz der par- tiellen Auxiliarinversion ebenfalls lexikalischer Variation, oder handelt es sich hierbei um eine lexikalisch unabhängige strukturelle Eigenschaft? Mit dem di- rekten Vergleich von lassen und den Modalverben unternimmt Experiment 3 einen ersten Schritt zur Klärung dieser Frage.

5.1 Methode

5.1.1 Probanden und Prozedur

Die Probanden von Experiment 3 waren 42 Studenten der Universität Konstanz.

Experiment 3 bediente sich der gleichen Methode wie die vorangegangenen Experimente.

5.1.2 Material

Das Material von Experiment 3 basierte auf dem Material der beiden vorausge- gangenen Experimente. Wie in Experiment 1 und Experiment 2 gab es 30 Sätze in jeweils sechs Versionen. Diese sechs Versionen ergaben sich durch die Kom- bination zweier Faktoren, dem bereits zuvor verwendeten FaktorAuxiliarpositi- on („Aux = 1“ versus „Aux = 2“ versus „Aux = 3“) und dem neuen Faktor Funktionales Verb(lassenversus Modalverb). Wie in Tabelle 6 gezeigt, folgten die Sätze in der Bedingung „Funktionales Verb =lassen“ dem gleichen Schema wie die Sätze der ersten beiden Experimente. Sätze in der Bedingung „Funktio-

7Offen bleiben muss an dieser Stelle, ob die relevante Spezifikation auf der Ebene einzelner Verben oder auf der Ebene lexikalischer (Sub-)Kategorien wie z. B. „Modalverb“ vorzunehmen ist.

Tabelle 6: Ein Original-Satz aus Experiment 3 in allen seinen sechs Versionen.

Lassen Ich glaube, dass Maria ihren alten Vater die Sahnetorte (hat1) essen (hat2) lassen (hat3).

Modal Ich glaube, dass Maria die Sahnetorte (hat1) essen (hat2) wollen (hat3).

nales Verb = Modalverb“ unterschieden sich von Sätzen in der Bedingung

„Funktionales Verb = lassen“ dadurch, dass dasjenige Argument, das unter lassendas Agens des Vollverbs realisierte, weggelassen wurde. In semantischer Hinsicht impliziert dies, dass in Modalverbsätzen das Subjekt des Satzes zum Agens des Vollverbs wird. Um diesem Unterschied zwischen Sätzen mitlassen und Sätzen mit Modalverb Rechnung zu tragen, wurde das ursprüngliche Satz- material der ersten beiden Experimente insoweit überarbeitet, dass jeder Satz in beiden Bedingungen des Faktors „Funktionales Verb“ gleichermaßen plausi- bel war. Die fünf häufigsten Modalverben des Deutschen (dürfen,können,müs- sen,sollen,wollen) kamen in jeweils sechs Sätzen vor. Die Sätze von Experiment 3 wurden wie zuvor auf sechs Listen verteilt und mit ca. 120 Ablenkersätzen kombiniert. Die Ablenkersätze waren entweder identisch oder ähnlich zu denen von Experiment 2.

5.2 Ergebnisse

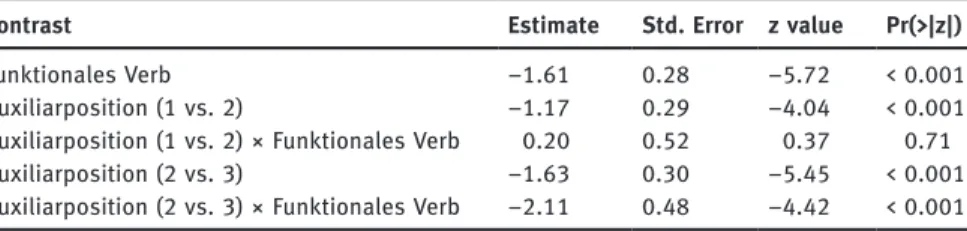

Abbildung 4 zeigt die Resultate für Experiment 3 (siehe auch Tabelle 16 im Appendix); die Ergebnisse der statistischen Auswertung finden sich in Tabelle 7. Insgesamt wurden Sätze mitlassensignifikant häufiger als grammatisch be-

Abbildung 4: Prozentsatz der Antwort „grammatisch“ für Experiment 3.

Tabelle 7: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse für Experiment 3.

Contrast Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

Funktionales Verb −1.61 0.28 −5.72 < 0.001

Auxiliarposition (1 vs. 2) −1.17 0.29 −4.04 < 0.001

Auxiliarposition (1 vs. 2) × Funktionales Verb 0.20 0.52 0.37 0.71

Auxiliarposition (2 vs. 3) −1.63 0.30 −5.45 < 0.001

Auxiliarposition (2 vs. 3) × Funktionales Verb −2.11 0.48 −4.42 < 0.001

wertet als Sätze mit Modalverb (78 % versus 60 %), aber die Größe des Unter- schieds hängt von der Position des Auxiliars ab. „Aux = 1“-Sätze wurden etwas besser bewertet als „Aux = 2“-Sätze (85 % versus 72 %), wobei der jeweilige Unterschied zwischenlassen(88 % versus 76 %) und Modalverb (82 % versus 67 %) nicht signifikant war. „Aux = 3“-Sätze wurden signifikant schlechter be- wertet als „Aux = 2“-Sätze (50 % versus 72 %). Sie erhielten damit insgesamt die niedrigste Bewertung, allerdings ist hier der Unterschied zwischenlassen und Modalverb signifikant größer als für die anderen Auxiliarpositionen. Wäh- rend es beilassennur zu einem marginalen Abfall von „Aux = 2“ zu „Aux = 3“

kommt (76 % versus 70 %), ist der Abfall bei den Modalverben substantiell und signifikant (67 % versus 30 %).

5.3 Diskussion

Die beiden Fragestellungen, die mit Experiment 3 verfolgt wurden, lassen sich auf der Basis der erzielten Ergebnisse wie folgt beantworten. Die erste Fragestel- lung betraf die Akzeptabilität von Verbalkomplexen ohne Auxiliarinversion. Hin- sichtlich dieser Fragestellung hat Experiment 3 bestätigt, dass Auxiliarinversion im Falle der Modalverben obligatorisch ist – Verbalkomplexe, in denen Auxiliar- inversion unterblieben ist, wurden nur zu 30 % als grammatisch bewertet –, wäh- rend sie im Falle vonlassen optional ist – die Akzeptabilitätsrate für Verbal- komplexe ohne Auxiliarinversion lag bei 70 %. Da dieser Unterschied zwischen den Modalverben undlasseninnerhalb eines einzigen Experimentes gefunden wurde, kann ausgeschlossen werden, dass er durch unabhängige Faktoren wie die spezielle Versuchspersonengruppe oder das spezielle Satzmaterial zustande gekommen ist.

Die zweite Fragestellung von Experiment 3 betraf die Akzeptabilität von Verbalkomplexen mit partieller Auxiliarinversion (V-Aux-Mod/V-Aux-lassen).

Wie in den meisten Experimenten, die die Akzeptabilität von vollständiger und partieller Auxiliarinversion miteinander verglichen haben, hat sich auch in Ex-

periment 3 gezeigt, dass Verbalkomplexe mit partieller Auxiliarinversion als etwas weniger akzeptabel bewertet werden als Verbalkomplexe mit vollständi- ger Auxiliarinversion. Der Unterschied betrug für lassenin Experiment 3 12 % und für Modalverben 15 % (was genau dem mittleren Wert aus Bader & Schmid 2009 entspricht). Da der Kontrast zwischen diesen beiden Differenzen nicht signifikant war, sind die Ergebnisse von Experiment 3 mit den folgenden beiden Annahmen kompatibel: (i) Es ist eine lexikalische Eigenschaft, ob ein Verb überhaupt Auxiliarinversion zulässt oder nicht. (ii) Die etwas geringere Ak- zeptabilität der partiellen Auxiliarinversion im Vergleich zur vollständigen Auxiliarinversion ist eine strukturelle Eigenschaft, die für Verbalkomplexe die- ses Typs unabhängig von der spezifischen Identität des auslösenden Verbs (Mo- dalverb oderlassen) gilt.

6 Experiment 4: Kontinuatives lassen

Die drei vorangegangenen Experimente habenlassenjeweils in seiner kausati- ven Verwendung untersucht. Die Kombination vonlassenmit einer kleinen An- zahl von Verben wie liegen oderfallen ist der Gegenstand von Experiment 4.

Das experimentelle Design von Experiment 4 ist identisch mit dem Design von Experiment 2. Variiert werden die beiden Faktoren „Position des finiten Auxili- ars“ („Aux = 1“ oder „Aux = 2“ oder „Aux = 3“) und „Verbform von lassen“

(lassenodergelassen). Damit ergibt sich der in (19) illustrierte Aufbau des Expe- riments.

(19) (a) ..., dass Peter das Buch hat liegenlassen/gelassen.

(b) ..., dass Peter das Buch liegen hatlassen/gelassen.

(c) ..., dass Peter das Buch liegenlassen/gelassenhat.

Soweit sich in der einschlägigen Literatur explizite Aussagen zu kontinuativem lassenfinden, herrscht Einigkeit darüber, dass für kontinuativeslassenim Un- terschied zu kausativemlassendie Verwendung der Partizipform im Perfekt als grammatisch zu betrachten ist, wobei die Verwendung des Partizips Auxiliar- inversion ausschließt (siehe Askedal 1991; Zifonun et al. 1997; Sternefeld 2006).

Falls dies zutrifft, ist zu erwarten, dass Verbalkomplexe vom Typliegen gelassen hatals grammatisch akzeptiert werden, im Gegensatz zu analogen Verbalkom- plexen mit kausativem lassen. Wie das Beispiel der Duden-Grammatik zeigt, wird diese Einschätzung von kontinuativemlassennicht generell geteilt. In der Duden-Grammatik wird nicht zwischen kausativem lassenund kontinuativem

lassenunterschieden, was impliziert, dass die Akzeptabilität vonliegen gelas- sen hatnicht wesentlich anders sein sollte als die Akzeptabilität von beispiels- weiselesen gelassen hat.

Folgt man der Analyse von Sternefeld (2006), so ist liegen gelassen hat deshalb grammatisch, weilliegen gelassenein komplexes Verb undliegen gelas- sen hatdeshalb ein Verbalkomplex bestehend aus zwei Verben ist. Die Frage ist dann, obliegenundlassenobligatorisch als komplexes Verb zu analysieren sind, oder ob diese Analyse optional ist, so dass für liegenund lassen auch eine Analyse zur Verfügung steht, die derjenigen für Vollverb und kausativem lassenentspricht. Falls Letzteres zutrifft, so sollte kontinuativeslassen in der Bedingung „Ersatzinfinitiv“ in der gleichen Weise als grammatisch akzeptiert werden wie entsprechende Sätze mit kausativemlassenin den vorangegange- nen Experimenten.

6.1 Methode

6.1.1 Probanden und Prozedur

An Experiment 4 nahmen 36 Studenten der Universität Konstanz teil. Die dabei verwendete Prozedur war wiederum die Prozedur der beschleunigten Gramma- tikalitätsurteile.

6.1.2 Material

Für Experiment 4 wurden 30 neue Sätze geschrieben, die in jeweils sechs Ver- sionen entsprechend den beiden FaktorenAuxiliarposition und Verbform von lassenvorkamen. Wie in den vorausgegangenen Experimenten bestanden alle Sätze aus einem Hauptsatz, dem ein mitdass eingeleiteter Nebensatz folgte.

Variiert wurde jeweils der Verbalkomplex im Nebensatz. Dieser bestand aus den drei folgenden Elementen: (i) einer finiten Form des Perfektauxiliarshaben;

(ii) einem der drei Vollverbenliegen,fallenundstehen; (iii)lassenin Form des reinen Infinitivs oder des Partizips II. Das Vollverb ging in allen Versionen eines Satzeslassenvoran. Die Position des Perfektauxiliars variierte dagegen entspre- chend dem FaktorAuxiliarposition. Zusätzlich zum Verbalkomplex enthielt je- der Satz drei Phrasen, das Subjekt von lassen, ein Akkusativobjekt, das das Subjektargument des Vollverbes realisierte, und ein Adverbial, das dazu diente, die semantische Plausibilität und Variabilität der Sätze zu erhöhen. Ein Origi- nalsatz aus Experiment 4 wird in Tabelle 8 gezeigt. Die Sätze von Experiment

4 wurden wie zuvor auf sechs Listen verteilt und mit ca. 120 Ablenkersätzen kombiniert. Die Ablenkersätze waren entweder identisch oder ähnlich zu denen der Experimente 2 und 3.

Tabelle 8: Ein Original-Satz aus Experiment 4 in allen seinen sechs Versionen.

Aux = 1 Ich glaube, dass Maria den Geldbeutel im Zug hat liegen lassen/gelassen.

Aux = 2 Ich glaube, dass Maria den Geldbeutel im Zug liegen hat lassen/gelassen.

Aux = 3 Ich glaube, dass Maria den Geldbeutel im Zug liegen lassen/gelassen hat.

6.2 Ergebnisse

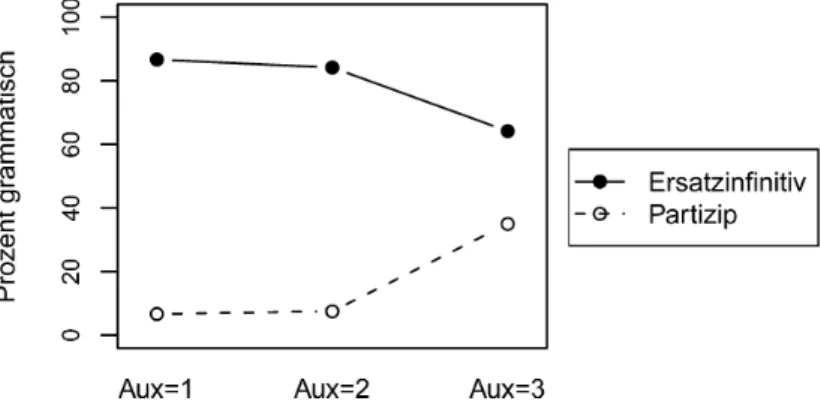

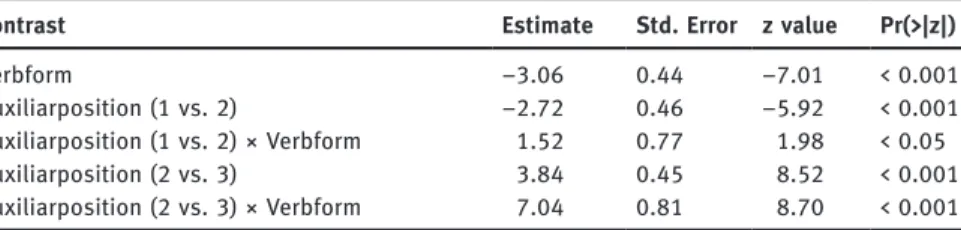

Die Ergebnisse für Experiment 4 werden in Abbildung 5 gezeigt (siehe auch Tabelle 17). Tabelle 9 zeigt die entsprechende statistische Auswertung. Zwi- schen Sätzen mit Ersatzinfinitiv und Sätzen mit Partizip gibt es einen signifi- kanten Unterschied (79 % versus 43 %), der aber durch Interaktionen zwischen der Form von lassenund der Position des Auxiliars qualifiziert werden muss.

Sätze mit dem Auxiliar an erster Position wurden besser bewertet als Sätze mit dem Auxiliar an zweiter Position (58 % versus 39 %), sowohl mit Ersatzinfinitiv als auch mit Partizip vonlassen. Allerdings ist der Abfall beim Ersatzinfinitiv mit ca. 26 % größer als beim Partizip mit ca. 10 %, was sich in einer signifikan- ten Interaktion äußert. Sätze mit dem Auxiliar an dritter Position schneiden mit ca. 86 % insgesamt am besten ab. Bei dieser Position des Auxiliars werden Sätze mit Partizip im Gegensatz zu den anderen beiden Auxiliarpositionen bes-

Abbildung 5: Prozentsatz der Antwort „grammatisch“ für Experiment 4.