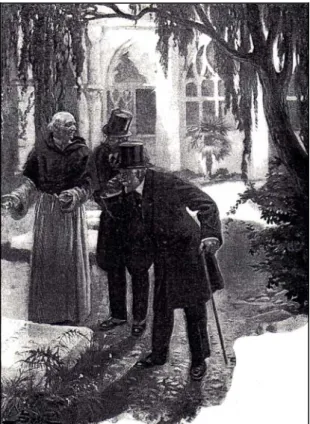

La Verónica modernista. Arte y fotografía en un cuento de Rubén Darío

Volltext

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Con este artículo nos proponemos aproximarnos al papel del juego en la enseñanza de la lengua, valorarlo como recurso didáctico puesto que pone en marcha los principios de

La desigualdad expresada como la razón entre los ingresos de los deciles 90 y 10 sigue siendo más alta en el agregado nacional (cerca de 11 veces más alta en el decil 90 que en el

This case study is the result of an ongoing action and learning collaboration among three university centers that seek to advance civic engagement — the Talloires Network at Tufts

Los jóvenes y una parte grande de la población en Chile protestan.. ¿Tú qué opinas

Después haber analizado 667 artículos, se puede decir que las ciudades autónomas son buenos ejemplos para crear una visión sobre de las relaciones bilaterales entre España y

Aunque en España como en Estonia, hubo al menos un partido que salió con un firme compromiso por aumentar la igualdad entre mujeres y hombres en la política (el PSOE, Unidas Podemos

El Australopithecus afarensis (Lucy), como los demás simios (sin cola) de hace tres millones de años, seguiría sin duda las costumbres de sus semejantes, según las cuales el macho

La diversa ayuda recibida ha hecho posible tanto la realización del coloquio como la de la presente publicación, con la cual esperan los editores repercutir sugestivamente en