Band 29:

Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Flyschberge

Amt der Oö.Landesregierung, Naturschutzabteilung In Zusammenarbeit mit

AVL

ARGE Vegetationsökologie und Landschaftsplanung

Bearbeiter:

Gamerith Helga Guttmann Stefan

Mair Engelbert Staudinger Markus

Michael Strauch

Linz, Dezember 2005 überarbeitet: September 2007

Projektleitung: Projektbetreuung:

Dipl.-Ing. Helga Gamerith Stefan Guttmann

Michael Strauch

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 1

INHALTSVERZEICHNIS

I Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich 4

I.IWozu Leitbilder für Natur und Landschaft? 4

I.II Ziele und Aufgaben der Leitbilder 4

I.III Projektstruktur 7

I.IV Leitbilder in der Praxis 7

II Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Flyschberge 10

ACharakteristik der Raumeinheit 11

A1 Verwendete Grundlagen / Quellen 11

A2 Lage und Abgrenzungen 11

A2.1 Lage 11

A2.2 Abgrenzung von Untereinheiten 14

A3 Zusammenfassende Charakteristik Raumeinheit 16

A4 Zusammenfassende Charakteristik Untereinheiten 17

A4.1 Charakteristik Untereinheit: Waldgebiete des Damberg-Spadenbergzuges 17 A4.2 Charakteristik Untereinheit: Wiesengebiete des Hügellandes 17 A4.3 Charakteristik Untereinheit: Obstbaugebiete des Hügellandes 19

A5 Standortfaktoren 19

A5.1 Geologie 19

A5.2 Boden 20

A5.3 Klima 21

A5.4 Gewässersystem 22

A6 Raumnutzung 23

A6.1 Siedlungswesen / Infrastruktur 23

A6.2 Erholung / Tourismus 25

A6.3 Landwirtschaft 26

A6.4 Forstwirtschaft 27

A6.5 Jagd 28

A6.6 Rohstoffgewinnung 29

A6.7 Energiegewinnung 29

A6.8 Trinkwassernutzung 29

A6.9 Fischerei 29

A7 Raum- und Landschaftscharakter 30

A7.1 Lebensraum 30

A7.1.1 Leitstrukturen und Beziehungen zu angrenzenden Raumeinheiten 30

A7.1.2 Lebensraumtypen und Strukturelemente 31

A7.1.3 Tierwelt 34

A7.1.4 Pflanzenwelt 37

A7.1.5 Standortpotenziale 38

A7.2 Landschaftsbild 38

A7.3 Besonderheiten 39

A7.3.1 Kulturhistorische Besonderheiten 39

A7.3.2 Landschaftliche Besonderheiten 39

A7.3.3 Naturkundliche Besonderheiten 39

A 7.4 Raum- und Landschaftsgeschichte 40

A8 Naturschutzrechtliche Festlegungen 41

A9 Fachplanungen von Naturschutz und Raumordnung 41

A10 Aktuelle Entwicklungstendenzen 42

A11 Mögliche Konfliktfelder 42

A12 Umsetzungsprojekte 43

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 2

BLEITBILD UND ZIELE 44

B1 Leitende Grundsätze 44

Ziele dienen der Orientierung und sind kein starres Korsett 44

B2 Vorbemerkungen 45

B3 Übergeordnete Ziele 46

B3.1.1 Erhaltung des flyschtypischen Kleinreliefs 46

B3.1.2 Sicherung und Entwicklung naturnaher Wälder 46

B3.1.2.1 Sicherung und Entwicklung naturnaher Buchen- und Buchen-Tannen Wälder mit

kleinräumiger Nutzungsstruktur und Naturverjüngung 47

B3.1.2.2 Sicherung und Entwicklung naturnaher Hainbuchenwälder 48 B3.1.2.3 Sicherung der bachbegleitenden Galerie- und Tobelwälder sowie Quell-Eschenwälder 48 B3.1.2.4 Sicherung und Entwicklung eines hohen Tot- und Altholzanteils in den Wäldern 49 B3.1.3 Sicherung einer hohen Randliniendichte in Wald-Grünland Verzahnungsbereichen 49

B3.1.4 Sicherung und Entwicklung naturnaher Waldränder 50

B3.1.5 Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer und gewässergebundener

Lebensräume 51

B3.1.5.1 Sicherung und Entwicklung des Fließgewässerkontinuums 52 B3.1.5.2 Sicherung und Entwicklung einer ökologisch orientierten fischereilichen Bewirtschaftung 52 B3.1.5.3 Sicherung und Entwicklung der heimischen Flusskrebs-Bestände 53 B3.1.6 Sicherung der Quellgebiete und quelligen Hangvernässungen als nutzungsarme, naturnahe

Biotoptypen 53

B3.1.7 Sicherung und Entwicklung eines hohen Anteils an sekundären, temporären

Kleinstgewässern (Wegpfützen, Tümpel) 54

B3.1.8 Sicherung und Entwicklung des Nistangebotes für Gebäudebrüter und Fledermäuse 54 B3.1.9 Sicherung und Entwicklung der Lebensräume und Brutplätze störungsanfälliger Großvögel

55

B3.1.10Entwicklung eines hohen Altholzanteils in der Kulturlandschaft 55 B3.1.11Sicherung der letzten Reste von Nass- und Feuchtwiesen 56 B3.1.12Entwicklung unvermeidlicher Neuaufforstungen zu raumtypischen Waldflächen 56 B3.1.13Entwicklung kleinräumiger Rutschungen als Sukzessionsflächen 56

B4 Ziele in den Untereinheiten 57

B4.1 Ziele in der Untereinheit: Waldgebiete des Damberg-Spadenbergzuges 57 B4.1.1 Sicherung der Geschlossenheit und Störungsfreiheit des Waldgebietes als Lebens- und

Entwicklungsraum für Großsäuger 57

B4.1.2 Sicherung artenreicher Wiesen- und Weideflächen innerhalb des geschlossenen

Waldgebietes 58

B4.1.2.1 Sicherung der kleinflächigen Davallseggenrieder 58

B4.2 Ziele in der Untereinheit: Wiesengebiete des Hügellandes 59 B4.2.1 Sicherung der letzten Reste magerer Wiesen- und Weideflächen 59 B4.2.1.1 Sicherung der artenreichen Weideflächen auf Rutschungshängen 60

B4.2.1.2 Sicherung der artenreichen Bürstlingsrasen 60

B4.2.1.3 Sicherung und Entwicklung von mageren Straßen- und Wegböschungen 61 B4.2.2 Erhaltung und Entwicklung von Strukturelementen (Einzelbäume, Feldgehölze,

Streuobstwiesen) bzw. Sicherung eines hohen Anteils an gehölzreichen Kleinstrukturen 61 B4.2.2.1 Sicherung von markanten Einzelbäumen an der Horizontlinie 61

B4.2.3 Erhaltung und Entwicklung von Heckenzügen 62

B4.2.4 Entwicklung eines hohen Anteils kleinräumiger amphibientauglicher Teiche 62 B4.2.5 Erhaltung der traditionellen Bebauung und bei Neubebauung und Erweiterungen

Sicherstellung einer landschaftsgerechten Bauweise 63

B4.2.6 Konzentration der Siedlungsentwicklung auf vorhandene Zentren, Erweiterungen im

direkten Anschluss an bestehende Zentren 63

B4.2.7 Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Anlage von Betriebs- und Gewerbezonen

64

B4.3 Obstbaugebiete des Hügellandes 64

B4.3.1 Sicherung eines hohen Anteils an Streuobstwiesen 64

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 3

B4.3.2 Sicherung und Entwicklung von mageren Straßen- und Wegböschungen 65 B4.3.3 Sicherung und Entwicklung eines hohen Anteils kleinräumiger amphibientauglicher Teiche

65

B4.3.4 Erhaltung der traditionellen Bebauung und bei Neubebauung und Erweiterungen

Sicherstellung einer landschaftsgerechten Bauweise 66

B4.3.5 Konzentration der Siedlungsentwicklung auf vorhandene Zentren, Erweiterungen im

direkten Anschluss an bestehende Zentren 66

B4.3.6 Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Anlage von Betriebs- und Gewerbezonen

67

CLITERATURVERZEICHNIS 68

DFOTODOKUMENTATION 71

EANHANG 77

I Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich

I.I Wozu Leitbilder für Natur und Landschaft?

Die immer rascher ablaufenden gesamträumlichen Entwicklungen schaffen Rahmenbedingungen, die auch im Naturschutz neue Strategien und Konzepte erfordern.

Wir wollen Wege für eine nachhaltige Entwicklung unseres Landes anbieten, um unseren Beitrag bei der künftigen Gestaltung unserer Heimat zu leisten und damit dem gesellschaftspolitischen Auftrag zum Schutz, zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft gerecht zu werden.

Deshalb haben wir Leitbilder für Natur und Landschaft in konkret abgegrenzten Räumen erarbeitet.

I.II Ziele und Aufgaben der Leitbilder

Mit den naturschutzfachlichen Leitbildern wollen wir:

• künftige Entwicklungsmöglichkeiten für Natur und Landschaft in Oberösterreich aufzeigen;

• Das Bewusstsein für den Wert von Natur und Landschaft im Allgemeinen, wie auch für die Anliegen des Naturschutzes im Besonderen stärken;

• Eine Leitlinie und Grundlage für Planungen und konkrete Handlungen am Sektor Natur- und Landschaftsschutz anbieten;

• Einen partnerschaftlichen Naturschutz mit Gemeinden, Interessensvertretungen, Regionalpolitikern, Land- und Forstwirten, Tourismus, Planern usw. anstreben;

• Die in den Leitbildern aufgezeigten Ziele durch Diskussion und Zusammenarbeit gemeinsam mit den jeweiligen Ansprechpartnern weiter entwickeln;

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 4

• Den Schritt von den Umsetzungsmöglichkeiten zu konkreten Maßnahmen beratend begleiten;

• Nutzungs- und Planungsentscheidungen anderer Fachdienststellen frühzeitig und bestmöglich mit naturschutzfachlichen Interessen abstimmen.

Dafür haben wir uns folgende Aufgaben gestellt:

• Naturschutzfachliche Leitbilder zur Entwicklung von Natur und Landschaft für ganz Oberösterreich erstellen

• Wünschenswerte Entwicklungen konkreter Landschaftsräume auf Basis flächendeckender Grundlagenerhebungen transparent und nachvollziehbar aufzeigen

• Diese Unterlagen allen Nutzergruppen zugänglich machen

• Eine wesentliche Grundlage für die Arbeit der Amtssachverständigen für Naturschutz erarbeiten

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 5

Abb.1: Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 6

I.III Projektstruktur

• Gliederung und Charakteristik

Wir haben Oberösterreich in 41 Raumeinheiten gegliedert (Abb.1), die wir nach

naturschutzfachlichen Kriterien wie Geologie, Geomorphologie und Raumnutzung abgegrenzt haben. Auf diese Weise sind Landschaftsräume mit einer spezifischen Raumcharakteristik entstanden. Weisen Teilgebiete dieser Raumeinheit jedoch eine besondere charakteristische Ausprägung auf, so werden innerhalb der Raumeinheit Untereinheiten ausgewiesen.

Folgende Parameter wurden für die Raumabgrenzungen herangezogen und in der Charakteristik beschrieben:

• Waldausstattung (insbesondere bei großen Waldgebieten maßgeblich)

• Relief (insbesondere bei markant eingetieften großen Flusslandschaften maßgeblich)

• Landwirtschaftliche Nutzungsformen, Betriebsstrukturen

• Ausstattung mit Strukturelementen und Biotopflächen

• Besiedelungsstruktur

• Gewässernetz

• Geologischer Untergrund

• tier- und pflanzenökologische Gesichtspunkte

• Urlandschaftscharakter

• Klimatische Verhältnisse

• Ziele

Beim Kapitel Ziele wird die aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes anzustrebende Entwicklung für die gesamte Raumeinheit dargelegt. Diese Leitbild-Aussagen sind natürlich allgemein gehalten, um für einen derart großen Raum Gültigkeit zu haben. Für die Untereinheiten werden wesentlich detailliertere Ziele aus naturschutzfachlicher Sicht formuliert, sowie

Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Durch eine in Abstimmung mit den Nutzern herbeigeführte Realisierung der

Umsetzungsvorschläge wird NALA lebendig. Dabei setzen wir auf den Dialog vor Ort und sind auch zu Kompromisslösungen bereit.

• NALA als offenes System:

• NALA stellt ein ständig wachsendes, offenes Informationssystem dar, in das jeder eigene Vorstellungen, besonderes Wissen und neue Ideen einbringen kann.

• Daher wird es ein „Briefkastensystem“ zu den Leitbildern geben.

• Die Inputs werden bei Bedarf auch mit den Zusendern besprochen und im Anschluss in die Leitbilder von Natur und Landschaftsschutz übernommen.

• Außerdem können sich durch in den Räumen ablaufende Entwicklungen durchaus einmal Änderungen in unserem Zielgebäude ergeben oder auch Ergänzungen bei tiefer gehenden Bearbeitungen notwendig werden.

NALA wird daher ein gemeinsam mit allen Nutzern ständig aktualisiertes Naturschutzleitbild darstellen.

I.IV Leitbilder in der Praxis

Umsetzung der Leitbilder:

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 7

• Im Internet

• Information über das gesamte Projekt anbieten

• Zielgruppen zum Dialog einladen

• Vor Ort in den einzelnen Raumeinheiten

• Betroffene Gemeinden und interessierte Bürger zu Beginn der detaillierten Bearbeitung der jeweiligen Raumeinheit informieren

• Lokale Ansprechpartner zum Dialog über die jeweiligen Naturschutzziele einladen

• Möglichkeiten zur Umsetzung der Naturschutzziele aufzeigen

• Konkrete Umsetzungen vor Ort fördern

• Information und Dialog mit unterschiedlichen Interessensgruppen

• Gemeinsame Ziele herausarbeiten

• Gemeinsame Projekte entwickeln

• Kooperationen mit anderen Fachdienststellen eingehen

• Unterschiedliche Kommunikationsmedien nutzen

• Internet, Zeitschriften, Presseninformationen, Präsentationen und Fachvorträge, Video- Clip

Was naturschutzfachliche Leitbilder leisten:

• Der Naturschutz bezieht Position und legt seine Karten offen auf den Tisch

• Die Reaktionen des Naturschutzes werden auch für andere Landnutzer vorhersehbarer

• Ein schneller Überblick über die wichtigsten Naturschutzaussagen wird ebenso möglich, wie der Zugang zu detaillierter Fachinformation

• Anträge werden bei Berücksichtigung der Naturschutzinteressen durch Projektanten schneller zu einem positiven Ergebnis führen, und damit kostengünstiger

• Förderungsmittel können in Zukunft zielgenauer und damit auch wirkungsvoller eingesetzt werden

Was naturschutzfachliche Leitbilder nicht leisten können:

• Detaillierte Planungen:

Selbstverständlich können wir keine detaillierten Planungen des Naturschutzes oder anderer planender Fachdienststellen (wie z.B. Flächenwidmungspläne, örtliche Entwicklungskonzepte, Raumordnungspläne, Landschaftspläne,

Landschaftsentwicklungskonzepte, Naturschutzrahmenpläne, wasserwirtschaftliche Vorrangflächen etc.) ersetzen. Gleichwohl können (und sollen) unsere Ziele und Entwicklungsvorschläge bei der Erstellung solcher detaillierten Pläne eine wichtige Grundlage bilden.

• Parzellenscharfe Aussagen

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 8

Wir können mit den in NALA erarbeiteten Grundlagen auch - bis auf wenige Einzelfälle – keine parzellenscharfen Aussagen machen. Bei konkreten Beispielen werden diese Grundlagen jedoch sehr hilfreich sein, für Mensch und Natur verträgliche Maßnahmen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen.

• Listen faunistischer, vegetationskundlicher oder floristischer Erhebungen NaLa enthält keine Listen faunistischer, vegetationskundlicher oder floristischer

Erhebungen Aus der Literaturliste im Anhang oder über Links zum Biologiezentrum des Landesmuseums können entsprechende Quellen jedoch bei Bedarf erhoben werden.

• Durchgehende klare Trennung zwischen Zielen und Maßnahmen

Aufgrund des Bearbeitungsmaßstabes konnten wir keine zweifelsfrei klare, streng wissenschaftliche Trennung zwischen Zielen und Maßnahmen ziehen

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 9

II

Raumeinheit Enns- und Steyrtaler FlyschbergeAVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 10

A Charakteristik der Raumeinheit

Anm.: Sofern es im Rahmen der folgenden Ausführungen zu wertenden Aussagen kommt, so erfolgen diese ausschließlich aus naturschutzfachlicher Sicht.

A1 Verwendete Grundlagen / Quellen

Vor Ort Erkundungen Naturräumliche Grundlagen Österreichische Bodenkartierung Geologische Karte

Klimaatlas

Naturschutzinformationssystem (GENISYS) Österreich Karte

Orthophotos Raumordnung

Ziele und Festlegungen der überörtlichen Raumordnung Gespräche mit Gebietskennern

Naturschutzabteilungen der Bezirke Steyr-Land und Kirchdorf/Krems

A2 Lage und Abgrenzungen

A2.1 Lage

Die Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Flyschberge umfasst das Hügel- und Bergland südlich, südwestlich und südöstlich der Stadt Steyr und wird im Westen vom Tal der Steyr, im Süden von der Kalk-Flyschgrenze nördlich der Enns in den Gemeindegebieten Ternberg, Laussa und Großraming, im Norden von der Landesgrenze zu Niederösterreich und im Osten von der Kalk-Flyschgrenze

südöstlich des Neustiftgrabens begrenzt. Das Gebiet erstreckt sich zwischen Steyr und Neustiftgraben in Seehöhen zwischen 330m und 1000m ü.A.

• Größe der Raumeinheit

Fläche: rund 230 km², wobei das Gebiet östlich der Enns mit rund 150 km² bedeutend größer ist, als das 60 km² große Gebiet zwischen Enns und Steyr und das 16 km² große Gebiet westlich der Steyr.

• Nord-Süd-Erstreckung: rund 7 - 11 km

• West-Ost-Erstreckung: rund 30 km

• Übergeordnete Verkehrsachsen und Verbindungen Norden: 1343 durch das Ramingtal

Süden: B115 Ennstal-Bundesstraße

Westen: B140 Steyrtal-Bundesstraße durch das untere Steyrtal Osten: 557 durch den Neustiftgraben

• Politische Abgrenzung

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 11

Bezirk Steyr-Land mit Teilen der Gemeinden Waldneukirchen, Aschach a.d. Steyr, Garsten, Ternberg, St. Ulrich bei Steyr, Laussa, Großraming und Maria Neustift.

Bezirk Kirchdorf mit Teilen der Gemeinden Grünburg und Steinbach a.d Steyr

Die Grenzziehung der Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Flyschberge begründet sich primär auf geomorphologischen Gegebenheiten, sowie auf politischen Grenzen, in untergeordnetem Maße auch auf Nutzungskriterien wie, Siedlungs- und Waldgrenzen bzw. Verzahnungsbereiche zwischen

Offenland und Wald.

• Im Norden und Nordosten der Raumeinheit verläuft die Grenze entlang der Landesgrenze zu Niederösterreich am Ramingbach.

• Die Grenze im Südosten verläuft westlich der Linie Hornbach – Halsberg östlich des Neustiftgrabens.

• Im Süden verläuft die Grenze im Verzahnungsbereich von Flysch und Kalk nordöstlich der Linie Pechgrabenbach – Hölleitenbach – Koglerbach – Laussabach – Paukengraben. Im Gebietsanteil westlich der Enns in den Gemeindegebieten von Ternberg, Steinbach a.d. Steyr und Grünburg verläuft die Grenze entlang der großen Waldflächen der südlich angrenzenden Kalkgebiete

• Ιm Westen bildet der Rand des geschlossenen Waldgebietes im Einzugsbereich des Tiefenbaches in der Gemeinde Grünburg die Grenze.

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 12

Abb.2: Lage der Raumeinheit „Enns- und Steyrtaler Flyschberge“

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 13

A2.2 Abgrenzung von Untereinheiten

Aufgrund der problembezogenen Arbeitsweise im Rahmen des Projektes „Leitbilder für Natur- und Landschaft“ wurde eine Gliederung des Raumes in Untereinheiten vorgenommen, die sowohl anhand landschaftsräumlicher Kriterien wie auch anhand dominanter Raumnutzungen (Realnutzungen) erfolgt.

Die Raumeinheit „Enns- und Steyrtaler Flyschberge“ wird daher in folgende Untereinheiten untergliedert:

• Waldgebiete des Damberg-Spadenberggebietes

• Wiesengebiete des Hügellandes

• Obstbaugebiete des Hügellandes

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 14

Abb.3: Übersicht Raumeinheit mit Untereinheitsgrenzen

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 15

A3 Zusammenfassende Charakteristik Raumeinheit

Bei der Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Flyschberge handelt es sich um ein sanft- bis steilhügeliges Flyschbergland aus Sandstein und Mergel, das physiognomisch in zwei unterschiedliche Gebiete zerfällt. Den deutlicher reliefierten Teil östlich der Enns mit Gipfelhöhen zwischen 700m im Westen und 1000m im zentralen Ostteil und den eher sanfthügeligen Bereich westlich der Enns mit

durchschnittlichen Höhen von 500m (Foto 08001), wobei das Gelände von Nord nach Süd von knapp 300m auf 760m am Kalbinger Kogel ansteigt. Die einzelnen Hügel und Hügelzüge werden durch zahlreiche, mehr oder weniger tief eingeschnittene Gräben gegliedert, die vor allem im Gebiet östlich der Enns beachtliche Ausmaße annehmen. Diese für Flyschgebiete sehr charakteristischen Gräben tragen deutlich zur Erhöhung der Reliefenergie der Raumeinheit bei. Der höchste Punkt der

Raumeinheit ist der Spadenberg mit genau 1000m.

Generell steigt das Gelände der Raumeinheit von West nach Ost deutlich an und erreicht im Spadenberg mit genau 1000m seine größte Höhe, wobei der tiefstgelegene Punkt mit 300m bei Garsten liegt. Östlich des Spadenberges fällt das Gelände zum Neustiftgraben hin wieder auf rund 500m ab. Das Gebiet ist deutlich landwirtschaftlich geprägt und besitzt lediglich im zentralen Teil eine dichtere Bewaldung, wobei Buchenwälder dominieren und Fichtenforste lediglich in geringerem Maße eingestreut sind. In den tief eingeschnittenen und dadurch luftfeuchten Gräben stocken als

Besonderheit eschen-, ahorn-, und lindenreiche Wälder, allerdings mit geringer Flächenausdehnung (Foto 08008). Das Landschaftsbild des Gebietes ist in starkem Maß durch die bäuerliche Nutzung geprägt. So beherrschen im östlichen Teil großflächige Einsaatwiesen das Landschaftsbild.

Viehweiden sind, ausgenommen der sehr steilen Weiden an den Grabeneinhängen im Gebiet nur spärlich vorhanden. Es dominieren intensiv bewirtschaftete Mähwiesen. Der Westteil der

Landschaftseinheit ist durch ausgedehnte Streuobstbestände gekennzeichnet, die einen

kulturlandschaftlich sehr reizvollen Eindruck bieten und sich in gutem Zustand befinden. Im Gebiet östlich der Enns fanden aber gerade in den letzten Jahren, gravierende Eingriffe in die Landschaft statt. So kam es zu großflächigen Planierungen von Wiesen etwa im Gebiet von Laussa, wovon vor allem artenreiche, magere Wiesen sowie Gehölzstrukturen betroffen waren (Foto 08009).

Als bäuerliche Siedlungsform herrschen große Einzelhöfe vor, die das Landschaftsbild deutlich beleben, das durch die Verzahnung der kleineren und größeren Waldgebiete und der Offenräume recht abwechslungsreich ist.

Sind die stärker reliefierten Teile der Raumeinheit durch die bereits angesprochenen tiefen Gräben mit ihren typischen Wäldern gegliedert, so erfolgt die Gliederung der flacheren Teile vor allem durch bachbegleitende Gehölze und schmale Waldbänder entlang dieser Bäche (Foto 08007).

Die Wälder sind außerhalb des geschlossenen Waldgebietes im Gebiet des Damberg-

Spadenbergzuges mit Ausnahme der bachbegleitenden Gehölzbestände fast ausschließlich in Fichtenforste umgewandelt. Vereinzelt sind aber auch kleine Buchenwaldinseln mit geringer Beimischung der Fichte vorhanden.

Die Raumeinheit wird von einer Vielzahl von kleinen Bächen durchzogen, die je nach Exposition entweder zur Enns oder zur Steyr hin entwässern. Die Oberläufe dieser Flyschbäche sind in der Mehrzahl naturnahe Gerinne in den tief eingeschnittenen Gräben. Die mündungsnahen Abschnitte wurden vor allem in Siedlungsnähe, aber auch in den Mähwiesenbereichen wasserbaulich verändert.

Bedingt durch die Abgrenzung der Raumeinheit liegen die Siedlungskerne der Gemeinden zumeist in den angrenzenden Raumeinheiten entlang der beiden großen Flüsse Enns und Steyr. Somit sind in AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 16

erster Linie die Randbereiche der Ortschaften mit Einfamilienhausbebauung im Übergang zu der landwirtschaftlichen Bebauung Teil der Raumeinheit.

A4 Zusammenfassende Charakteristik Untereinheiten

A4.1 Charakteristik Untereinheit: Waldgebiete des Damberg-Spadenbergzuges

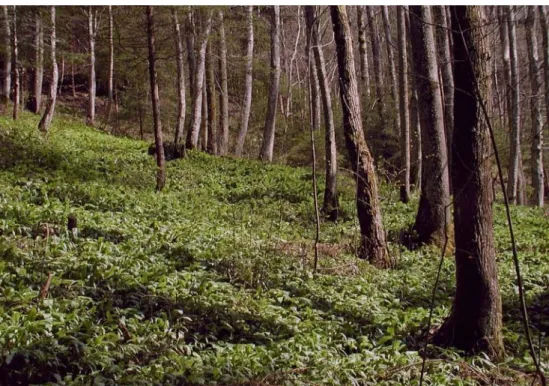

Die Höhenrücken, die vom Windloch (605m) knapp östlich der Enns bis zu Duftkogel ( 694m) und Glasenberg (971m) westlich der Buchschachen bei Maria Neustift ziehen und im Spadenberg (1000m) ihre größte Höhe erreichen, sind von buchenreichen Wäldern bewachsen. Vor allem am Damberg ist der Unterwuchs dieser Buchenwälder von einem grünen Teppich aus Farnbeständen und der Wimpernsegge geprägt. Die Randzonen der eher breiten Rücken der Gipfelbereiche sind von den charakteristischen, tiefen Flyschgräben durchzogen. Diese Gräben sind nach dem letzten

Starkregenereignis im Jahr 2005 durch zahlreiche Uferanrisse, die bis zu 5m hoch sind,

gekennzeichnet. Die Buchenwälder, die die Höhenrücken in größeren, zusammenhängenden Flächen bewachsen, sind als farnreicher Waldmeister-Buchenwald anzusprechen, dem ursprünglich wohl auch ein stärkerer Tannenanteil beigemischt war. Durchsetzt sind die großflächigen Buchenwälder von Fichtenforsten und stark durchfichteten Mischwäldern, die aber im Bereich des Damberges deutlich geringere Flächenanteile als die Buchenwälder aufweisen. In den tief eingeschnittenen Gräben sind an den Innenseiten der Bachschlingen des Öfteren Grauerlenbestände ausgebildet. An den steilen Unterhängen der Gräben, vor allem im Bereich der Zementmergel, wie zum Beispiel in den

Kohlergräben, sind kleinflächig äußerst geophytenreiche (vor allen Bärlauch und

Frühlingsknotenblume) Linden-, oder Eschen-Ahorn-Bestände ausgebildet, sofern an diesen

Sonderstandorten nicht Fichten geforstet wurden. Das geschlossene Waldgebiet ist nur durch wenige Weiden und ehemals als Almen genutzte Grünflächen gegliedert, die bis auf wenige Ausnahmen durch Intensivierung verarmte Berg-Glatthaferwiesen bzw. Rotschwingelweiden darstellen. Eine Besonderheit dieser Waldwiesen ist die Hertlerwiese, die ein Mosaik aus einer sehr mageren Berg- Glatthaferwiese, mehreren feuchten anmoorigen und orchideenreichen Feuchtflächen und einem sehr ursprünglichen schmalen Streifen eines Bürstlingsrasens besteht

Auffallend ist auf allen „Waldwiesen“ innerhalb dieser Untereinheit das fast völlige Fehlen von

Waldrand- und Waldsaumgesellschaften, da die Wiesen bis an die Stammbasis der randlichen Bäume genutzt werden.

Der Erschließungsgrad mit Forststraßen liegt im österreichweiten Durchschnitt. Im Großteil der Untereinheit sind die Forststraßen so angelegt, dass maximal 150 Höhenmeter zwischen den einzelnen Forststraßen liegen. Zahlreiche Rückewege ergänzen das Forststraßennetz in der Untereinheit Waldgebiet des Damberg-Spadenbergzuges.

A4.2 Charakteristik Untereinheit: Wiesengebiete des Hügellandes

Die Untereinheit unterscheidet sich von der Untereinheit Obstbaugebiete des Hügellandes durch eine höhere Reliefenergie und das Vorherrschen einer Wiesen/Weidenwirtschaft und dem beinahe völligen

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 17

Zurücktreten der Obstbaumkulturen. Es umgibt das zentrale Waldgebiet des Damberg- Spadenbergzuges. Geographisch zerfällt die Untereinheit in 3 Bereiche:

1) Das ausgedehnte Wiesengebiet auf den breiten Rücken von Ebersegg und Blumau sowie die Abhänge zum Ramingbachtal ebenfalls mit ausgeprägter Wiesennutzung (Foto 08009).

2) Das reichgegliederte, von zahlreichen Waldinseln durchsetzte Gebiet in der weiteren Umgebung des Neustiftgrabens (Foto 08002).

3) Die durch Wiesenwirtschaft geprägten Rücken von Sonnberg und Plattenberg im Nordteil der Gemeinde Laussa mit den letzten Resten von großflächigen Bürstlingsrasen in der

Raumeinheit.

Die Wiesen stehen im Gebiet unter einem gewissen Intensivierungsdruck, so dass großflächig planierte Einsaatwiesen aus Kriechklee, Raygras und Gewöhnlichem Rispengras ein häufiger Anblick sind (Foto 08009). Ursprünglich dominierten wohl Berg-Glatthaferwiesen die Mahdwiesen.

Ein Großteil der wiesenwirtschaftlich genutzten Bereiche des Gebietes (vor allem der Gemeinden Laussa und Maria Neustift) finden sich in der schlechtesten Stufe der bei uns üblichen

Bergbauernzonierung. Der Ackerbau ist aus der Untereinheit fast vollständig verschwunden. In der Gemeinde Laussa etwa waren 1826 noch 17% Ackerfläche. Ab dieser Zeit nahm der Waldanteil hingegen von 26% auf 45% zu, wobei vorwiegend magere, einmähdige Wiesen aufgeforstet wurden, deren Fläche noch von 1950 bis 1983 von 1033ha auf 130ha zurückging. Dies trifft in ähnlichem Maße sicherlich auch für die anderen an der Untereinheit beteiligten Gemeinden zu.

Als die ökologisch wertvollsten Wiesenbereiche sind sicherlich die Restbestände der artenreichen Bürstlingsrasen zu werten, die an den Oberhangbereichen der Flyschrücken, etwa nördlich und südlich des Schwarzenberges oder im Gebiet des Sonnberges bei Laussa ausgebildet sind, die sich allerdings aufgrund der Intensivierungen in starkem Rückgang befinden. So wurden etwa noch in den 90-er Jahren große Teile der orchideenreichen Bürstlingsrasen der Wolfsgruber Au bei Laussa in planierte Einsaatwiesen verwandelt.

Reste artenreicher Wiesen finden sich auf steilen Magerweiden im Rutschungsbereich der

Mittelhänge, die aufgrund des instabilen Untergrundes keine intensivere Nutzung erlauben und oft von Obstbäumen durchsetzt sind. Diese Flächen stechen besonders im zeitigen Frühjahr durch das reichliche Vorkommen der Hohen Schlüsselblume und dem zum Teil hohen Verbuschungsgrad ins Auge (Foto 08003).

Ehemals weiter verbreitete Flyschtrockenrasen sind nur mehr auf Wald- und Wegränder beschränkt, da sie fast überall in Fettwiesen umgewandelt wurden.

Die kleineren in die Wiesen- und Weidebereiche eingesprengten Waldinseln sind fichtenarm und werden zumeist von der Klimaxgesellschaft des Waldmeister-Buchenwaldes eingenommen. Entlang von Bächen und Gräben dominiert die Esche die Baumschicht.

Die Untereinheit weist den deutlich höchsten Anteil an (Baum-)Hecken und linearen Waldbändern im gesamten Bundesland auf. Diese werden meist von der Esche dominiert.

Die Bäche in dieser Untereinheit sind die Unterläufe der Flyschbäche, die in der Untereinheit

Waldgebiete des Damberg-Spadenberggebietes entspringen und in die drei größeren Bäche Raming, Neustiftbach und Pechgrabenbach münden. Bis auf wenige Ausnahmen wurden diese Bachläufe mitsamt ihren Begleitgehölzen naturnah belassen. Nur in unmittelbarer Siedlungsnähe und entlang der begleitenden Straßen wurden die Ufer durch schutzwasserbauliche Veränderungen gesichert.

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 18

Als einziger geschlossener Siedlungsbereich liegt der Ortskern der Gemeinde Neustift innerhalb der Untereinheit. Die prägende Siedlungsform der Untereinheit sind Einzelhöfe auf den Höhenrücken, in deren Umfeld sich meist nur kleine Streuobstwiesen befinden.

A4.3 Charakteristik Untereinheit: Obstbaugebiete des Hügellandes

Die flacheren Bereiche westlich der Enns in den Gemeinden Garsten, Steinbach a. d. Steyr, Aschach a.d. Steyr, Ternberg, Waldneukirchen und Grünburg und die sanftwelligen Hügel bei Dambach östlich der Enns sowie das relativ flache und wenig gegliederte Gebiet von Unterwald und Gmain in der Umgebung von St. Ulrich bei Steyr, sind durch große, das Landschaftsbild prägende,

Streuobstbestände gekennzeichnet. Die Hügellandschaft ist durch Gräben und Bäche, die von Waldstreifen begleitet werden, gegliedert (Foto 08005). Eingestreut sind vor allem in Hofnähe einige Fichtenforste geringerer Ausdehnung. Die landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes wird von Wiesenwirtschaft mit dreischürigen Wiesen dominiert (Foto 08004), die der montanen Variante der Glatthaferwiese zuzuordnen sind, die bei häufiger Gülledüngung eine starke Beteiligung von

Wiesenkerbel, Bärenklau und Raygras aufweisen. In den schattigeren Streuobstwiesen treten noch Arten wie Giersch- und Brennessel hinzu. Weideflächen sind lediglich im südlichsten Teil der Untereinheit bei Hochhub, im Rodatal und in den Taleinschnitten des Dambaches und des Mühlbaches zu finden. Nur kleine Flächen werden ackerbaulich genutzt, so vor allem in der Gemeinde St. Ulrich. Die stark ins Gelände eingeschnittenen Gräben sind mit schmalen Bergahorn- Eschenwäldern oder vom Waldmeister-Buchenwald bestockt (Foto 08007), der auch die

Endgesellschaft der potentiell natürlichen Vegetation des Gebietes bilden würde. Sehr steile Gräben sind infolge von Hangabrutschungen zuweilen ausgesprochen unterwuchsarm. Größeren

zusammenhängenden Waldbeständen ist regelmäßig die Tanne beigemischt. Im Flyschgebiet westlich der Steyr, also im Gebiet der Gemeinden Grünburg und Waldkirchen, stellt das Bachsystem des Harbach mit seinen weitgehend intakten Ufergehölzen bzw. Grabenwäldern einen ökologisch wertvollen Teil dar. Als zoologische Besonderheit ist das Vorkommen des Flusskrebses im Harbach anzumerken.

A5 Standortfaktoren

A5.1 Geologie

Die geologische Einheit der Flyschzone, die aus Sandsteinen, mergeligen Schiefern und Tonen aufgebaut ist und zu der das Hügelland der Enns- und Steyrtaler Flyschberge zählt, zieht sich als schmaler Gürtel von Vorarlberg, wo sie im Bregenzer Wald ihre größte Ausdehnung erreicht, bis in den Bereich des Sandstein-Wienerwaldes westlich von Wien durch fast ganz Österreich.

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 19

Die vorherrschenden geomorpholgischen Formen der Flyschzone sind sanfte, zumeist dicht

bewaldete Rücken und Kuppen, die nur selten die Waldgrenze erreichen. Im Wesentlichen trennt die Flyschzone die Molassezone des Alpenvorlandes von den Nördlichen Kalkalpen. Geologisch

bezeichnet Flysch eine Sedimentationsfolge die während der Heraushebung von Schwellen vor Abschluss der Hauptfaltungsphasen zur Ablagerung gelangte. Charakteristisch sind oftmals

wiederkehrende Aufeinanderfolgen von Schüttungseinheiten, die wohl untermeerische Trübstrome im Gefolge von Erdbeben im Bereich des oberen Schelfhanges darstellen. Den Großteil der Enns- und Steyrtaler Flyschberge nehmen Gesteine der Altlengbach-Formation ein, die im Wesentlichen an der Grenze Kreide/Tertiär abgelagert wurden und wie die etwas ältere Buntmergelserie der

langgezogenen ostalpinen Hauptflyschdecke angehört. Kennzeichnend für Gesteine der Hauptflyschdecke ist eine intensive Wechsellagerung von Schiefertonen, Mergeln und kalkigen Sandsteinbänken. Diese Lagerung von wasserdurchlässigen Sandsteinen und

wasserundurchlässigen Mergel führt an den Grenzschichten bei stärkeren Niederschlägen immer wieder zu Hangrutschungen. Im Bereich des Neustiftgrabens ändert sich die geologische Situation und es treten in tektonischen Fenstern plötzlich tonig-mergelige Gesteine zu Tage die dem Helvetikum entstammen, also dem weiter nördlich gelegenen Sedimentationsraum, der von der Hauptflyschdecke überschoben worden ist. Es handelt sich hierbei um Flachwassersedimente aus Jura und Kreide, die als Grestener Klippenzone zusammengefasst werden. Westlich der Enns tritt lediglich eine kleine Schuppe des Helvetikums zwischen Saaß und Pesendorf zu Tage. Als bemerkenswerte

Gesteinsformationen treten im Bereich des Spadenbergs nahe Laussa ein grobkörniger, fossilarmer, grauer, gelbverwitternder Sandstein aus dem Eözän auf und bandförmige Sandsteine und Mergel mit reicher Amonitenfauna im Neustiftgraben und südöstlich davon. Im Gebiet östlich des Neustiftgrabens reichen kalkalpine Dolomite und Gesteine der Gosauschichten, also einem Gemisch aus

Konglomeraten, Sandsteinen, Mergeln und Süßwasserkalken ins Bearbeitungsgebiet. Gebankte Triaskalke treten lediglich randlich in einem schmalen Streifen im Bereich des Bäcken- und des Paukengrabens nördlich von Ternberg zu Tage. Diese „Mauern“ und Felsklippen ziehen sich dann südlich durch das Laussatal und den Pechgraben weiter, allerdings außerhalb des

Bearbeitungsgebietes.

A5.2 Boden

Über den meist feinkörnigen, tonreichen und silikatischen Ausgangsgesteinen der Flyschzone haben sich in ebenen und schwach hängigen Lagen silikatische Braunlehme (Terra fusca) entwickelt. Sie sind, wie es für reliktäre Böden typisch ist, leuchtend ockergelb bis rotbraun. Diese alten

Verwitterungsböden sind dicht gelagert und weisen eine hohe Plastizität und Klebrigkeit auf. Durch diese Eigenschaften haben Braunlehme eine etwas gehemmte Wasserdurchlässigkeit und ein hohes Wasserspeichervermögen, wodurch sie zur Wechselfeuchte neigen. In niederschlagsarmen Perioden trocknen diese Böden oberflächlich oft stark aus und weisen Risse auf, im Untergrund bleiben sie jedoch lange feucht. In Hanglagen quellen sie bei Regen hingegen stark auf, wodurch hier oft Rutschungsgefahr besteht (Foto 08006).

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 20

Die Böden der Flyschzone sind meist kalkfrei und haben eine schwach sauer bis saure Reaktion.

Zusätzlich sind die Böden eher arm an Phosphorsäure, die bei saurer werdender Bodenreaktion zusehends weniger löslich wird. Der Kaligehalt des Bodens ist aus Sicht der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ausreichend, zeigt aber eine vergleichbare Abhängigkeit von der Bodenreaktion wie die Phosphorsäure. Unter dem Einfluss landwirtschaftlicher Nutzung ist die vorherrschende Humusform des Gebietes Mull. Die Böden eignen sich hervorragend als Grünlandstandorte, zeigen jedoch aufgrund ihrer Struktur und Dichte nur eine mittlere Ertragsfähigkeit als Ackerland. Trotzdem sind sie für Weizen- und Roggenbau geeignet. Die steileren Hanglagen werden aufgrund der herrschenden Rutschungsgefahr forstwirtschaftlich genutzt.

In steileren Lagen wurden die silikatischen Braunlehme durch eiszeitliche Erosionen zum Teil stark abgetragen. Hier findet man heute jüngere silikatische Braunerden. Sie entstehen aus festen oder lockeren, kalkfreien, sauren Gesteinen und sind leichte Böden (Sande bis lehmige Sande und seltener sandige Lehmböden). Durch einen gewissen Grobanteil sind die silikatischen Braunerden gut

durchlüftet und haben eine große Wasserdurchlässigkeit sowie ein geringes

Feuchtigkeitsspeichervermögen. Die vorherrschende Humusform dieser Böden ist der Mull. Diese Böden haben eine mittlere Ertragsfähigkeit im Ackerbau und sind auf flachgründigen Standorten am besten zur Hutweide- oder Waldnutzung geeignet.

Tagwasservergleyte Braunerden weisen aufgrund von Tondurchschlämmung und Dichtlagerung des Oberbodens eine gehemmte Wasserdurchlässigkeit und ein hohes Speichervermögen auf. Daher tritt bei hohen Niederschlägen bei diesen dichten und schluffreichen Böden leicht eine oberflächliche Vernässung auf. Typisch für diese Situation sind graue Fahl- und rote Rostflecken sowie

dunkelbraune Eisen- und Manganausscheidungen im stauenden Oberboden. Tagwasservergleyte Braunerden sind schlecht durchlüftet und wechselfeucht. Bei geringerer Ausprägung der

Wechselfeuchte sind diese Böden besonders gut ackerfähig, bei stärkeren Niederschlägen und größerer Wechselfeuchte jedoch besser als Grünland zu nutzen.

A5.3 Klima

Das Klima des Untersuchungsgebietes ist mit seinen relativ hohen Niederschlägen und milden Wintertemperaturen ozeanisch geprägt. Es kann als kühl - gemäßigtes (humides), ausgeglichenes, randalpines Übergangsklima mit unbeständiger Witterung und reichlich Sommerniederschlägen, und somit als ausgesprochenes Grünlandklima beschrieben werden.

Mit Niederschlägen ist die Raumeinheit gut bis reichlich versorgt (etwa 1240 bis 1590mm). Der Jahresniederschlag im Jahr 2002 betrug in Ternberg 1586mm. In der Niederschlagsverteilung wird deutlich sichtbar, dass dieser mit zunehmender Gebirgigkeit ebenfalls mehr wird. In der Umgebung um Großraming gehen die Niederschläge sogar über 1500mm hinaus. Die Niederschlagskurve zeigt einen leicht asymmetrischen Verlauf, einen steilen Anstieg im Frühjahr, eine ausgeprägte Julispitze und einen abrupten Abfall im Spätsommer. Im langjährigen Durchschnitt fallen 63% der Niederschläge in der Vegetationszeit von April bis September. Im für die Futterernte wichtigsten Monat Juni regnete es durchschnittlich an 16 bis 19 Tagen.

Der Großteil des Gebietes weist meist zwischen 60 und 75 Tagen lang eine Schneedecke auf,

während die Regionen nahe Großraming und die höchsten Erhebungen, wie z.B. der Spadenberg 100 – 150 lang von Schnee bedeckt sind.

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 21

Relative Sonnenscheindauer im Winter: Je tiefer und näher der Donau das Bearbeitungsgebiet liegt, desto geringer ist die relative Sonnenscheindauer im Winter. Sie beträgt nahe Steyr nur ca. 25%. Der Grund für diesen geringen Wert sind Nebel- und Hochnebeldecken, die in dieser Jahreszeit sehr häufig sind und meist bis zu einer Seehöhe von ca. 800m reichen. Darüber nehmen die Sonnentage deutlich zu. Die meisten Erhebungen der Raumeinheit liegen unter dieser Grenze. Trotzdem nimmt die relative Sonnenscheindauer zu je weiter man in hügeliges Gebiet kommt (im Durchschnitt beträgt sie hier 30%). Der Grund dafür ist, dass die Winternebel oft nicht mehr in die hier vorhandenen Täler hineinreichen.

Relative Sonnenscheindauer im Sommer: In dieser Jahreszeit weist die Raumeinheit mit 45 – 50 % eine hohe relative Sonnenscheindauer auf. Die Berge der Flyschzone sind zu niedrig, um bei Schlechtwetterlage stauend zu wirken.

Temperatur: Mit mittleren Jännertemperaturen zwischen -1 und -3 °C sind die Wintermonate der Raumeinheit im Vergleich zum restlichen Oberösterreich relativ mild. Auffallend ist, dass auch, wie schon weiter oben erwähnt, in der Temperaturverteilung bestätigt wird, dass es im Winter in den Tälern der Flyschberge keine Hochnebel gibt. So nimmt die Temperatur mit zunehmender Höhe ab und es kommt zu keiner Inversionswetterlage.

Auch die Sommertemperaturen sind nur mäßig warm. Betrachtet man die Karten zur Verteilung der mittleren Julitemperatur, lässt sich anhand dieser deutlich der Verlauf von Enns- und Steyrtal nachvollziehen. Dies liegt daran, dass die Temperatur von den tiefsten Stellen der Raumeinheit zu den höchstgelegenen hin kontinuierlich abnimmt. So liegt die in der Nähe von Steyr bei 19°C und in höchsten Flyschbergen um 16°C, bzw. lokal sogar nur bei 14°C.

Die mittlere Jahrestemperatur in der Raumeinheit liegt zwischen 6 und 9°C, wobei auch hier wieder zu beobachten ist, dass die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt. In Ternberg lag der

Jahresmittelwert im Jahr 2002 bei 10,1 Grad Celsius. Die mittlere Jahresschwankung der Temperatur liegt zwischen 19 und 20 °C.

A5.4 Gewässersystem

Die beiden Flüsse Enns und Steyr wurden samt ihren unmittelbaren Talungen als gesonderte Raumeinheiten beschrieben.

Am nordöstlichen Rand der Raumeinheit verläuft das Tal des Ramingbaches, das zugleich die Grenze zu Niederösterreich darstellt. Der Bach weist über weite Strecken ein naturnahes Bachbett und naturnahe Ufergehölzstreifen auf. Nur in den Bereichen, wo die Ramingtalstraße direkt neben dem Bachbett verläuft sind massive Ufersicherungen vorhanden.

Ein sehr weit verzweigtes Bachsystem mit zahlreichen Quellbächen speist den beim Weiler Sand in die Enns mündenden Dambach, der eine harte Verbauung in den siedlungsnahen Abschnitten aufweist.

Der Mühlbach entspringt mit mehreren Quellästen westlich von Oberdambach, wurde im

mündungsnahen Bereich entlang der Straße nach Mühlbach hart verbaut und weist zwei ca. 3m hohe Absturzbauwerke auf.

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 22

Im Südostteilbereich der Raumeinheit vereinigen sich der Pechgrabenbach und der Neustifterbach knapp vor der Einmündung in den Staubereich der Enns bei Großraming. Der Rückstaubereich umfasst die untersten Abschnitte der beiden Bäche, die in ihrem Mittel- und Oberlauf naturnahe Bachbette und Ufergehölzstrukturen aufweisen.

Der zwischen Enns und Steyr gelegene Teil der Raumeinheit wird von zahlreichen kleinen Flyschbächen entwässert, die auf den westexponierten Hängen in die Steyr und auf den ostexponierten Hängen zur Enns hin entwässern.

Den südlichsten Rand der Raumeinheit bildet zwischen Steyr und Enns der Rutzlerbach, an dem die Grenze des Flysch und der anschließenden Kalkalpen an mehreren Stellen gut aufgeschlossen ist.

Der sehr naturnahe Bach weist an seinem linken Ufer bereits Kalkmauern wie die Löglmauer auf, an seinem rechten Ufer beginnt die Flyschzone.

Der westlichste Teil der Raumeinheit (westlich der Steyr) wird trotz seiner geringen

Flächenausdehnung von insgesamt 5 Bächen gequert, darunter der Tiefenbach, Feuerbach und der Harbach.

In der gesamten Raumeinheit verteilt sind kleinere Teiche vorhanden, die entweder als Löschteiche, bzw. vereinzelt auch zur Fischzucht angelegt wurden. Die Mehrzahl der Teiche ist naturfern und weist gärtnerisch gestaltete Ufer auf. Zwei sehr naturnahe Teiche liegen nahe des Güterweges

Schweinsegg. Sie weisen dichten Bewuchs mit dem Breitblättrigen Rohrkolben und Wasserlinsendecken auf.

Die Bäche weisen in der Regel tief eingeschnittene Bachbette mit zahlreichen Uferanrissen und Unterspülungen in den Oberläufen auf. Nach Austritt aus den geschlossenen Waldbereichen sind die Bäche bis 2m tief in die umgebenden Intensivwiesen eingetieft, bzw. wurden in Siedlungsnähe und entlang der begleitenden Straßen hart verbaut, wie z.B. der Dambach und der Mühlbach.

Charakteristisch für die Raumeinheit sind die stellenweise bis 10m breiten Bachbegleitgehölze entlang der Flyschbäche.

Nur an wenigen Bächen wurden Geschiebesperren und Absturzbauwerke im Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland errichtet, so zum Beispiel am Dambach und am Mühlbach.

Teilbereiche der Raumeinheit haben deutlich erhöhte Keimwerte im Grundwasser, so dass eine Trinkwassernutzung der Hausbrunnen nicht möglich ist.

A6 Raumnutzung

A6.1 Siedlungswesen / Infrastruktur

Die Raumeinheit ist durch bäuerliche Siedlungsformen geprägt, die, außer in der direkten Umgebung von Steyr, St. Ulrich und Aschach an der Steyr wenig Zersiedelung durch Einfamilienhäuser aufweist.

Industrie und Gewerbe sind nur in sehr geringen Anteilen im Untersuchungsgebiet vorhanden. Die größeren zusammenhängenden Siedlungskerne liegen in den angrenzenden Raumeinheiten.

Siedlungsstruktur

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 23

Das Gebiet wird von Streusiedlungen mit Einödfluren dominiert. Die größtenteils recht großen

Einzelhöfe prägen über weite Strecken das Landschaftsbild. Die Hofformen reichen von Vierkanthöfen in der Umgebung von Steyr bis hin zu Haken- und Haufenhöfen in Maria Neustift und Großraming.

Geschlossene Ortsverbände sind erst im Gebiet westlich der Enns häufiger, bzw. sind im Bereich östlich der Enns auf die größeren Taleinschnitte beschränkt. Die betriebswirtschaftlich und wirtschaftstechnische Einheit des Einzelhofes baut im Gebiet vor allem auf Wiesen- und

Waldwirtschaft auf und lediglich in äußerst geringem Maße auf Ackerbau. Einödfluren stellen die typische Flurform des Alpenbereiches dar.

In der Umrahmung der größeren Orte Maria Neustift, Steinbach a. d. Steyr, Ternberg,

Waldneukirchen, Garsten und St. Ulrich bei Steyr befinden sich auch Streifen-Blockfluren, die wohl auf geschichtlich alte Siedlungsräume beschränkt sind. Streifen-Blockfluren stellen einen unregelmäßigen, zersplitterten, aus kleinen Feldern aufgebauten Flurtyp dar, der auch gute, ebene Ackerböden

umfasst.

Die Zahl der Gebäude nimmt in allen Gemeinden der Raumeinheit zu. Und zwar zum Teil in

beträchtlichem Umfang von bis zu 20 % zwischen 1981 und 2001. Dies korreliert mit einer durchwegs steigenden Einwohnerzahl, die zu etwa gleichen Teilen auf der Geburtenrate und der Einwanderung beruht. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in allen Gemeinden rückläufig. Eine Ausnahme bildet die Gemeinde Laussa die seit 1981 sogar eine leichte Zunahme landwirtschaftlicher Betriebe verzeichnet, was allerdings auf eine Neuanmeldung von Kleinstbetrieben mit 2ha Grundfläche zurückzuführen ist.

Bevölkerungsstruktur

Im Untersuchungsgebiet ist eine Zunahme der Wohnbevölkerung bei gleichzeitiger Abnahme der durchschnittlichen Haushaltsgröße festzustellen. Der Bevölkerungszuwachs ist durch eine relativ hohe Geburtenrate aber auch zu etwa gleichen Teilen durch Zuzug begründet, was auf den noch niedrigen Grundpreis und die Nähe zu Steyr zurückzuführen ist.

Im Untersuchungsgebiet ist eine Verlagerung der Berufsfelder von Land- und Forstwirtschaft zu Industrie und Gewerbe und weiter in Richtung Dienstleistungssektor festzustellen. Aus dieser

Verlagerung der Erwerbsstruktur ergibt sich auch der sehr hohe Pendleranteil der durchwegs in allen Gemeinden zwischen 60 und 70% liegt.

Überregionales Verkehrswegenetz

Die beiden verkehrstechnischen Bezugspunkte der Raumeinheit stellen in erster Linie die Stadt Steyr mit Anschluss an die Pyhrnstrecke und über St. Valentin an die Westbahn, sowie Amstetten bzw.

Haag mit Anschluss an die A1 Westautobahn über die Ennstal-Bundesstraße dar. Nach Süden geht die Hauptachse entlang der Enns in die Steiermark. Nach Osten fungieren Weyer und in weiterer Folge Waidhofen an der Ybbs als Verkehrsknoten.

Das Straßennetz der Raumeinheit ist mit Ausnahme der Untereinheit Waldgebiet des Damberg- Spadenbergzuges sehr dicht. Die Bundes- und Landesstraßen sind durch ein Netz von durchwegs asphaltierten Güterwegen miteinander verbunden. Der Zerschneidungsgrad der Landschaft ist – wie in fast allen landwirtschaftlich geprägten Gegenden Oberösterreichs - auf diesem Niveau

dementsprechend hoch.

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 24

Die Abwasserentsorgung erfolgt in der Raumeinheit durch Ortskläranlagen. Der Großteil der Haushalte ist bereits an diese Abwasserentsorgungsanlagen angebunden, wenngleich einzeln stehende Gehöfte auch gesetzeskonforme Eigenentsorgung betreiben, wenn ein Anschluss an das kommunale Netz nicht vertretbar ist.

Eine Ansiedlung von Gewerbetrieben erfolgte in der Region vorwiegend entlang der Hauptverkehrsachsen und somit außerhalb der hier beschriebenen Raumeinheit.

A6.2 Erholung / Tourismus

Die Raumeinheit besitzt durch die sanften Hügelformen des Flysch und den Wechsel von Wiesen und Wald einen hohen touristischen Wert. Zudem wirkt die Nähe zum Nationalpark Kalkalpen und

besonders zum Reichraminger Hintergebirge als tourismusfördernd. Touristisch reizvoll in Hinblick auf Nah- und Kurzzeiterholung ist das flache Hügelland westlich der Enns mit seinen ausgedehnten Streuobstkulturen, vor allem während der Obstbaumblüte Mitte Mai.

Bedeutung für die Raumeinheit

Die gesamte Raumeinheit bietet sowohl für die ansässige Bevölkerung, als auch für die Bevölkerung der umliegenden städtischen Zentren besondere Bedeutung für die Naherholung und für sportliche Freizeitaktivitäten wie Wandern und Radfahren. Es gibt ein vielfältiges Angebot von Wander- und Radwegen, sowie Ausflugsgastronomie. Die Gemeinden Garsten, St. Ulrich und Laussa besitzen mehr ausländische Gäste, in Steinbach bei Steyr und Maria Neustift dominiert der Inlandstourismus.

Die mit 7792 bei weitem meisten Übernachtungen im Jahr 2004 weist die Gemeinde St. Ulrich bei Steyr auf, wobei ein Großteil sicherlich durch die Nähe zur Stadt Steyr begründet ist.

Ein Großteil der Region zeigt eine positive Entwicklung der Nächtigungszahlen im Zeitraum von 2001 bis 2003, was sicherlich mit der Ausweisung als Großregion Nationalpark in Zusammenhang steht.

Lediglich Steinbach / Steyr und Laussa zeigen sinkende Nächtigungszahlen.

In der Sparte „Urlaub am Bauernhof“ ist gegenüber den 60-er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein starker Rückgang auf etwa 1/3 der damaligen Werte festzustellen.

Bedeutende Ausflugsziele

Gipfel am gut gekennzeichneten Voralpen-Weitwanderweg 04 und am ÖO Mariazeller Weg 06, wie Damberg, Spadenberg, Schwarzberg, Geierkogel.

Kulturlandschaft Mitteregg

Naturschutzgebiet Kalksteinmauer bei Laussa Energiepfad Windpark am Plattenberg

Maria-Neustift Wanderung vom Schilift Glasenberg Granitblöcke des Leopold-von-Buch-Denkmal Entwicklung des Fremdenverkehrs

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 25

Die Möglichkeiten die Untereinheit „Obstbaugebiete des Hügellandes“ als Mostobstland mit

entsprechender touristischer Infrastruktur, wie Buschenschanken oder Mostheurigen zu positionieren sind noch nicht hinreichend ausgeschöpft. Positive Ansätze bilden die Aschacher Moststraße mit insgesamt 20 Betrieben, die Most und Jause anbieten.

Der in den letzten Jahren stetig anwachsende Mountainbike Tourismus hat in der Raumeinheit zumindest in Teilbereichen, wie der Gemeinde Laussa zu einer verstärkten Nutzung der Forstwege geführt. Bislang ist keine Veränderung der Landschaft durch diesen Tourismuszweig zu bemerken.

Der Wandertourismus hat in Teilbereichen der Raumeinheit zu einer Bewusstseinsbildung der Gemeindeverantwortlichen beigetragen und so zur Erhaltung der Kulturlandschaft beigetragen.

A6.3 Landwirtschaft

Aufgrund der geomorphologischen Situation und des eher kühlen Klimas dominiert in der Raumeinheit die Grünlandwirtschaft, wobei der größte Flächenanteil auf intensiv genutzte Mähwiesen entfällt.

Infolge des Niederschlagsreichtums und der z. T. mergeligen Böden eignet sich das Flyschgebiet besonders gut für die Grünlandwirtschaft. Die nicht bewaldeten Abhänge der großen Flyschgräben werden auch als Weiden genutzt. Im Gebiet westlich der Enns fehlen diese aber fast gänzlich. In dieser Untereinheit finden sich auch die einzigen nennenswerten Ackerflächen (Mais und Getreide).

Die Untereinheit Wiesengebiete des Hügellandes weist aufgrund der Hangneigungen erschwerte Bewirtschaftungsbedingungen auf. Generell nimmt die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, sowie der bewirtschafteten Fläche ab, was in der Zunahme der Forstflächen seinen Ausdruck findet.

Bedeutung für die Raumeinheit

Wirtschaftliche Grundlage von 10-15% der Wohnbevölkerung (Spanne von 6,5% in Waldneukirchen bis 24,8 % in Maria Neustift)

Prägung des Landschaftscharakters, wie z.B. Obstbaumreihen und –alleen.

Erhaltung des touristisch wertvollen Landschaftsbildes.

Fleisch- und Milchproduktion in der Wiesenwirtschaft.

Derzeit starke Verringerung von Magerstandorten.

Bodennutzung

Im Gebiet überwiegen mehrmähdige Einsaat- und Wirtschaftswiesen.

An Böschungen und sehr steil geneigten Flächen Weidewirtschaft mit Resten magerer Weiden.

Großflächige, gut erhaltene, aber zum Teil überalterte Streuobstbestände im Bereich westlich der Enns.

In klimatischen Gunstlagen der westlichen Untereinheit wird vereinzelt Ackerbau betrieben.

Schwerer zu bewirtschaftende Flächen wurden zunehmend mit großem technischem Aufwand planiert (Foto 08009) und in Einsaatwiesen umgewandelt (gilt für die weniger steilen Flächen) oder mit Fichten aufgeforstet (gilt für die steileren Flächen).

AVL/NATURSCHUTZABTEILUNG LAND OÖ SEITE 26