Astronomisch auffällige Orte im Umfeld der Bruchhauser Steine

Burkard Steinrücken

Westfälische Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen, Stadtgarten 6, D-45657 Recklinghausen, E-Mail: steinruecken@sternwarte-recklinghausen.de

---

In diesem Artikel werden Hinweise vorgestellt, dass die Bruchhauser Steine als Peilmarken für Sonnen- und Mondbeobachtungen aus der umliegenden Landschaft verwendet wurden. Christliche Bildstöcke des 17. und 18.

Jahrhunderts stehen an Orten, die auch heute noch als ideale Beobachtungsstätten anzusehen sind. Von dort aus betrachtet sieht man die Sonne oder den Mond an bestimmten Daten hinter den Steinen vorbeiziehen.

Ein weiterer astronomisch auffälliger Ort am Nordhang des Istenbergs ist durch ein schnurgerades 700 Meter langes Grabenwerk gekennzeichnet, das in letzter Zeit Anlass für Untersuchungen durch die Stiftung Bruchhauser Steine und die Bodendenkmalpflege gab.

Einleitung

Aus der Landschaft um die Orte Assinghausen, Elleringhausen, Bruchhausen, Wiemering- hausen, Wulmeringhausen und Brunskappel eröffnen sich viele interessante Blicke auf die Bruchhauser Steine, die die Horizontlinie im östlichen Bereich des Horizontes überragen.

Könnten die Steine als Beobachtungsmarken für bestimmte Sonnen- und Mondaufgänge verwendet worden sein? In der Archäoastronomie, die sich mit dem astronomischen Wissen prähistorischer Kulturen befasst, gibt es viele Beispiele für eine derartige Auszeichnung von bestimmten Horizontständen von Sonne und Mond durch natürliche oder künstliche

Horizontmarken.

Diese Überlegung war der Ausgangspunkt einer systematischen Untersuchung der gesamten Landschaft im Umfeld der Bruchhauser Steine nach Beobachtungsorten für besondere Sonnenaufgänge in Richtung der Felsen wie z.B. am 1. Mai oder den Tagen der

Sonnenwenden (21. Juni, 21./22. Dezember). Die Suche erfolgte zunächst in der Landschaft und sie wurde anschließend durch die Analyse eines digitalen Geländemodells im Computer systematisiert und vervollkommnet.

In der Tat fanden sich etliche Kandidaten für solche Beobachtungsorte, von denen hier die auffälligsten vorgestellt werden. An drei dieser Orte stehen Bildstöcke bzw. Heiligenhäuschen aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert (Abb. 1). Sie liegen an öffentlichen Strassen, und die entsprechenden Beobachtungen lassen sich auch heutzutage noch fast genauso

durchführen wie zur Zeit ihrer Errichtung. Diese drei Orte bieten Beobachtungsmöglichkeiten für den Sonnenaufgang am 21. Juni (Tag der Sommersonnenwende), den Sonnenaufgang am 1. Mai und den tiefstmöglichen Mondstand in Richtung Süden.

Abbildung 1: Die drei barocken Bildstöcke auf dem Assinghauser Grund mit Sichtverbindung zu den Bruchhauser Steinen: St. Antonius in Bruchhausen (links), St. Nikolaus in Wulmeringhausen (mitte) und St.

Stephanus in Elleringhausen (rechts).

Der St. Antonius - Bildstock auf der Sehre zwischen Bruchhausen und Assinghausen

Der Bildstock des heiligen Antonius von Padua vom 27. Mai 1699 steht an einem idealen Ort zur Beobachtung des Sonnenaufgangs am Tag der Sommersonnenwende in Richtung des Feldsteins. Man findet diesen Bildstock auf halbem Weg zwischen Bruchhausen und

Assinghausen am Rand der Landstrasse in einem kleinen Waldstück. Der Namenstag dieses Heiligen fällt auf den 13. Juni, was möglicherweise als Hinweis auf die Sonnenwende zu deuten ist. Vor der Gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 fiel die

Sommersonnenwende etwa auf dieses Datum. Im 17. Jahrhundert prallten auf dem

Assinghauser Grund, um den sich die Kölner Erzbischöfe (katholisch) mit den Waldecker Fürsten (evangelisch) stritten, die beiden Konfessionen aufeinander und in den alten Schriften findet man Datumsangaben beider Stile (julianisch und gregorianisch) noch bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Zur Zeit der Errichtung der Bildstöcke war die Gegenreformation abgeschlossen und die gesamte Gegend war wieder katholisch. Vielleicht hat man das alte julianische Datum der Sonnenwende auch bei der Errichtung des neuen Bildstocks durch die Wahl des heiligen Antonius von Padua beibehalten.

Der Bildstock steht mit Dezimetergenauigkeit (genommen ist die Heiligenfigur in der Mitte des Schreins) an jener Stelle, von der aus am Tag der Sommersonnenwende der streifende Vorbeizug der Sonne an der Kante des Feldsteins beobachtet werden kann (Abb. 2).

Abbildung 2: Vorbeizug der Sonne am Feldstein am 21. Juni, dem Tag der Sommersonnenwende, bei der Beobachtung vom Bildstock des heiligen Antonius von Padua um 6.20 Uhr

Mitteleuropäischer Sommerzeit.

Die Sommersonne geht zwischen dem Ravenstein und dem Feldstein auf und erreicht die Felskante des Feldsteins um 6.20 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Heutzutage wird die Sonne ein wenig vom Felsen verdeckt, was auf die geringfügige Verringerung der Schiefstellung der Erdachse in den vergangenen drei Jahrhunderten seit der Errichtung des Bildstocks zurückgeführt werden kann. Im Jahr 1699 war der streifende Vorbeizug perfekt, d.h. ohne eine Restbedeckung der Sonnenscheibe durch den Felsen (Abb. 3 & 4).

Bei klarem Himmel ist das Sonnenlicht für eine direkte Beobachtung zu intensiv für das freisichtige Auge, aber man kann den Vorgang mit gleicher Präzision mit einer Camera Obscura oder mit einem berußten Glas beobachten, welches die Sonnenintensität abdämpft.

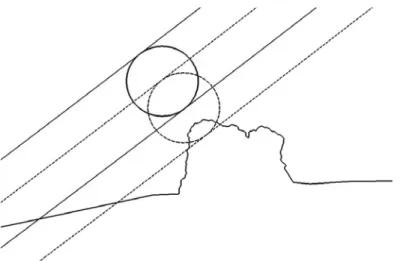

Abbildung 3: Simulationsrechnung der

Aufgangsbahn der Sonne am 21. Juni in heutiger Zeit. Die Sonne wird ein wenig von der Kante des Feldsteins bedeckt.

Abbildung 4: Simulationsrechnung der Aufgangsbahn der Sonne am 21. Juni 1699, im Jahr der Errichtung des Bildstocks. Die Sonne streift den Feldstein ohne Restbedeckung.

Steht man auf dem am St. Antonius - Bildstock vorbeiführenden Weg ca. 100 Meter weiter nördlich, so lässt sich am 21. Juni um 6.04 Uhr MESZ beobachten, wie die Sonne für Sekunden vollständig hinter dem Ravenstein verschwindet. Möglicherweise ist in diesem Kriterium der kurzzeitigen Verschwindungsmöglichkeit der Sonne hinter dem Stein der Grund für den gewählten Abstand der Beobachtungsstätte von den Felsen des Istenbergs zu finden. Anhand dieses zusätzlichen Umstands lässt sich aus der Menge all jener Orte in der Landschaft, die für die Beobachtung eines bestimmten Sonnenstandes am gewählten Peilziel gleich gut geeignet sind, jener einzige herausgreifen, für den die Abstandsverhältnisse so beschaffen sind, dass die Verschwindungsmöglichkeit optimal ist.

Die Abbildung 5 verdeutlicht die „Ravenstein-Finsternis“ in einer Fotomontage. Die Sonnenscheibe ist in Abbildung 5 (rechts) maßstabsgerecht über ein Foto des Ravensteins gelegt. Die Präzision der Verschwindungsmöglichkeit ist verblüffend.

Abbildung 5: Die Sonne passt genau hinter den Ravenstein, wenn man beide vom Weg beobachtet, der am Antonius- Bildstock vorbeiführt. Das rechte Teilbild ist eine Fotomontage mit der Sonne vor dem Ravenstein.

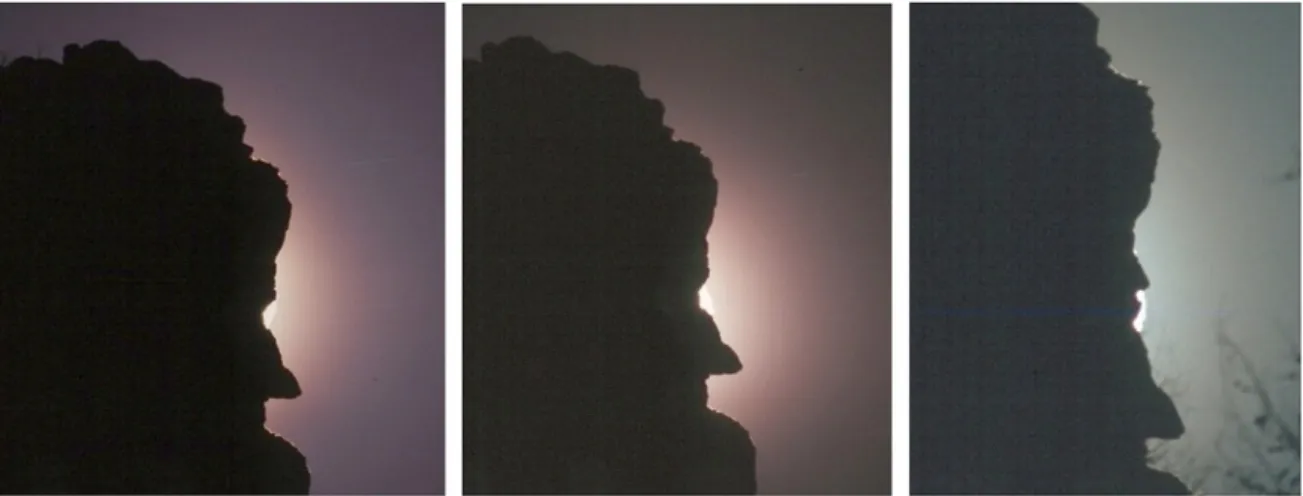

Bemüht man die Phantasie, so kann man leicht in den Felsprofilen des Raven- und Feldsteins menschliche Linksprofile erkennen, sogenannte „Naturspiele“ oder "Simulakren". Der Mensch neigt dazu, in zufälligen Formationen (z.B. in Wolken oder an Felsen) bekannte Strukturen wie Gesichter zu erkennen. Interessant ist, dass der streifende Vorbeizug der Sonne am Feldstein an jener Stelle erfolgt, die einem nach links oben blickenden

menschlichen Linksprofil ähnelt. Vielleicht gab dieses leicht sichtbare Naturspiel den Anlass zur genauen Festlegung der Peilstelle am Felsen. Nur zur Sonnenwende läuft die Sonne nördlich am Felsgesicht vorbei, wobei sie ihren jährlichen „Todeskuss“ erhält. Danach sinkt sie wieder auf tiefere Bahnen hinab.

Der St. Nikolaus - Bildstock zwischen Wulmeringhausen und Assinghausen

Vom Bildstock des St. Nikolaus zwischen Wulmeringhausen und Assinghausen ist die Beobachtung des Sonnenaufgangs am 1. Mai in der gleichen Weise möglich, wie vom St.

Antonius-Bildstock, nämlich nach dem Kriterium des streifenden Vorbeizugs der Sonne am Felsen (Abb. 6).

Abbildung 6: Der Sonnenaufgang am 1. Mai 2007 bei der Beobachtung vom St. Nikolaus - Bildstock. Man sieht den streifenden Vorbeizug der Sonnenscheibe am Feldstein.

Die Sonne streift alljährlich um 6.40 Uhr MESZ mit einer mehr oder minder großen Restbedeckung am Felsen vorbei. In aufeinanderfolgenden Jahren erhöht sich die

Restbedeckung der Sonne durch den Feldstein jeweils ein wenig, weil das Sonnenjahr zu 365,2422 Tagen nicht aus einer ganzen Zahl von Tagen besteht. Nur in dem Fall erhielte man jährlich die gleiche Peilung am gleichen Datum. Da das Jahr einen knappen viertel Tag länger als 365 Tage ist, liegt im Folgejahr nach einer ersten Beobachtung die Sonnenbahn am 1. Mai ein wenig tiefer, denn beim Zeitpunkt des Sonnenaufgangs hat die Sonne den Stand am Himmel, den sie zum selben Zeitpunkt im Vorjahr hatte, noch nicht wieder erreicht. Dies ist erst etwa 6 Stunden später der Fall, wenn die Sonne aber schon hoch am Mittagshimmel steht.

Zum Zeitpunkt des Aufgangs, auf den ja die Peilung ausgelegt ist, steht ist sie zeitlich noch ein wenig näher zur Wintersonnenwende mit einer etwas geringeren Bahnlage.

Jahr für Jahr senkt sich die Sonnenbahn am 1. Mai deshalb immer weiter ab, bis man durch die Hinzunahme eines 366. Tages im vierten Jahr, dem Schaltjahr, eine Anhebung auf den ursprünglichen Stand bewirkt.

Die Abbildung 7 stellt den Sonnenaufgang am 1. Mai im Schaltjahr (durchgezogene Linien) und im Vor-Schaltjahr (gestrichelte Linien) dar. Es gibt eine Sequenz von vier

Aufgangsbahnen, in der die Bahn der Sonne im Schaltjahr am höchsten und die der Sonne im Vor-Schaltjahr am tiefsten liegt.

Abbildung 7: Die Lage der Sonnenbahn am 1. Mai schwankt systematisch im

vierjährigen Basisschaltzyklus. Im Schaltjahr (2008, 2012, 2016, 2020,...) liegt sie etwas höher (durchgezogene Linien) als im Vor- Schaltjahr (gestrichelte Linien). Durch die genaue Beobachtung dieser Bahnlagen anhand der Restbedeckung der Sonne durch den Feldstein lässt sich die Notwendigkeit der Einschaltung eines 366. Tages ermitteln:

Wenn die Sonnenbahn am 1. Mai zu tief liegt, dann zählt man im kommenden Jahr einen 29. Februar und die Sonnenbahn am 1.

Mai springt wieder etwas hinauf.

Auch in dieser Peilung auf den Sonnenaufgang am 1. Mai sieht man heutzutage wieder einen Einfluss der vergangenen Jahrhunderte auf ihre Güte. In heutiger Zeit erreicht die Sonne im Schaltjahr und im Jahr darauf den Feldstein nicht. Im frühen 18. Jahrhundert dagegen streifte der Sonnenunterrand in Schaltjahren die linke Felskante (Abb. 8). Die Sequenz der vier Aufgangsbahnen am 1. Mai in den vier Jahren des Schaltzyklus lag damals insgesamt etwas tiefer als heute, so dass im Schaltjahr der streifende Kontakt der Sonne mit dem Feldstein erfolgte, so wie er auch bei der Beobachtung der Sonnenwende vom Ort des St. Antonius - Bildstocks zu sehen ist. In den anderen drei Jahren des Basisschaltzyklus gab es jeweils eine unterschiedlich große Restbedeckung der Sonne.

Abbildung 8: Die Verhältnisse in der Zeit um 1700 - der Errichtungszeit der Bildstöcke. Damals gab es eine den Feldstein perfekt streifende Sonnenbahn im Schaltjahr (durchgezogene Linien) und eine Bahn mit maximaler Restbedeckung im Vor-Schaltjahr (gestrichelte Linien).

Die Ursache für diese Veränderung innerhalb der vergangenen drei Jahrhunderte ist in der säkularen Drift im vierjährigen Basischaltzyklus zu finden, die ja auch Anlass für verbesserte Schaltregeln im Gregorianischen Kalender von 1582 gab. In jedem Säkularjahr (mit

Doppelnull) fällt im Gregorianischen Kalender der Schalttag aus und nur in jenen Säkularjahren, die sich ohne Rest durch 400 teilen lassen, gibt es einen 29. Februar. Mit diesen Regeln lässt sich die gregorianische Kalendersonne auf lange Sicht an den Lauf der Natursonne angleichen. Da innerhalb dreier Jahrhunderte die Säkularschaltjahre asymmetrisch verteilt sind (in den Jahren 1700, 1800 und 1900 fiel der 29. Februar aus, im Jahr 2000 wurde er dagegen eingefügt), ist die Sequenz der vier Sonnendeklinationen bei den

Sonnenaufgängen am 1. Mai innerhalb des Basisschaltzyklus heutzutage nicht mehr identisch mit der entsprechenden Sequenz der vier Sonnenbahnen am 1. Mai in der Errichtungszeit des St. Nikolaus - Bildstocks.

Die Wiederherstellung der Übereinstimmung zwischen Naturjahr und Kalenderjahr durch die Gregorianische Kalenderreform könnte der äußere Grund für die Einrichtung der Bildstöcke in der Zeit um 1700 sein. Vor der Reform war der Sonnenaufgang am 1. Mai (julianisch) nicht vom Ort des Nikolaus-Bildstocks in Richtung des Feldsteins zu sehen.

Lag dort ein sehr alter Beobachtungsort für das uralte Maifest (Sommeranfang in keltischer Zeit, zu dem das Feuerfest "Beltaine" gefeiert wurde), so konnte dieser Ort als

Beobachtungspunkt für den 1. Mai erst durch die Gregorianische Reform wieder Gültigkeit erlangen. Die Drift zwischen dem julianischen Kalenderjahr und dem Naturjahr, die im 16.

Jahrhundert auf 10 Tage angewachsen war, hätte eine alte Beobachtungsstätte, sofern sie dort schon gegeben war, für den Maianfang zwischenzeitlich unbrauchbar gemacht. Als sich nach der Reform erneut die Richtigkeit der einst alten Beobachtungsposition für den 1. Mai

herausstellte, könnte dies die Motivation zur erneuten Kennzeichnung des passenden Ortes durch den zeitgenössischen barocken Bildstock geliefert haben.

Der St. Stephanus - Bildstock am Ortseingang von Elleringhausen

Der dritte astronomisch interessante Bildstock, der dem heiligen Stephanus gewidmet ist, wurde 1682 errichtet. Er steht am nördlichen Ortseingang von Elleringhausen. Von seinem Standort, der ursprünglich etwas näher an der vorbeiführenden Strasse lag, sieht man alle vier Bruchhauser Steine im südlichen Bereich des Horizontes. Der Feldsteingipfel reicht an die Bahn heran, die der Mondunterrand bei seiner tiefstmöglichen Bahn überstreicht. Die Abbildung 9 zeigt das Ergebnis einer Modellrechnung für diese tiefste Mondbahn.

Abbildung 9: Streifender Vorbeizug des Mondes am Feldstein bei seiner tiefstmöglichen Bahn über den Himmel

Mithin lässt sich auch der Standort dieses Bildstocks als Beobachtungsort interpretieren, der das Kriterium des streifenden Vorbeizugs eines der Hauptkalendergestirne an einem Felsen verwendet. Damit ist für die Standorte aller Bildstöcke, von denen aus der Istenberg mit den Bruchhauser Steinen sichtbar ist, eine astronomische Interpretation möglich. Die Bildstöcke sind vom gleichen Gestaltungstypus und stammen augenscheinlich auch aus derselben Werkstatt.

Das lineare Grabenwerk am Nordhang des Istenbergs

Sollten die drei Bildstöcke nur einige ausgewählte Orte eines umfassenderen - womöglich gar vorgeschichtlichen - Kalendersystems aus Beobachtungsorten für alle markanten nördlichen und südlichen Sonnen- und Mondstände hinter den Bruchhauser Steinen kennzeichnen? - In dem Fall wäre unbedingt auch mit einem Standort für die Beobachtung der Sonne am Tag der Wintersonnenwende zu rechnen, dem wohl bedeutsamsten Datum im Sonnenjahr.

Zur Rekonstruktion solcher denkbarer zusätzlicher Beobachtungsorte im Umfeld der Bruchhauser Steine wurde das astronomische Potential der gesamten Landschaft mit Hilfe eines digitalen Geländemodells im Computer virtuell analysiert. Gemäß dieser Analyse erweist sich als geeigneter Beobachtungspunkt für die Wintersonnenwende u.a. ein Standort nördlich des Istenbergs auf dem Grenzweg zwischen Elleringhausen und Bruchhausen. Vor allen anderen möglichen Beobachtungsorten für die Wintersonnenwende ist er deshalb ausgezeichnet, weil von dort aus die tiefstehende Mittagssonne bei ihrem winterlichen

Höchststand in südlicher Richtung hinter dem Feldstein verläuft. Einige Parzellengrenzen am Istenberg weisen auf diesen theoretisch ermittelten Ort und bilden dort einen gemeinsamen Schnittpunkt. Besonders interessant ist schließlich die folgende Beobachtung: Ein

schnurgerades Grabenwerk von 700 Metern Länge, auf 350 Metern doppelt ausgelegt, zeigt ebenfalls auf diesen berechneten Standort (Abb. 10 & 11).

Abbildung 10: Blick entlang des linearen Grabenwerks in westlicher Richtung. Es deutet auf den in der Computeranalyse erkannten idealen Standort für die Beobachtung der Wintersonne hinter dem Feldstein.

Abbildung 11: Blick entlang des linearen Grabenwerks im Bereich der besten Erhaltung. Zwei Gräben flankieren eine zentrale wallartige Überhöhung.

Ein von der Bodendenkmalpflege im Mai 2005 angelegter Schnitt durch den Doppelgraben hatte zum Ergebnis, dass die wallartige Mittelstruktur offensichtlich aus Rasensoden angelegt ist, die den begrenzenden Gräben entnommen wurden. Datierende Hinweise haben sich bei dieser Untersuchung nicht ergeben und dem Anschein nach ist ein Alter zwischen einigen Jahrhunderten und rd. zwei Jahrtausenden nicht ausgeschlossen. Eine profane Verwendung als Wassergraben oder Fahrweg scheidet aus verschiedenen Gründen aus.

Eine Interpretation des linearen Grabenwerks als Bestandteil des Kalendersystems ist dagegen zwanglos möglich. Es steht in Beziehung zu dem theoretisch berechneten Ort für die

Beobachtung der mittäglichen Wintersonne hinter dem Feldstein und kann alternativ noch zusätzlich als Beobachtungsweg für einen auffälligen Mondstand am gesichtsähnlichen

westlichen Felsprofil des Bornsteins gedeutet werden. Bewegt man sich entlang dieser Spur in östlicher Richtung, so kompensiert man dadurch die von der Erddrehung bewirkte

Verlagerung des Mondes am Himmel, wodurch er für ca. 3 Stunden an der Felsenkante des Bornsteins oberhalb der nasenähnlichen Felsspitze verbleibt und dort dem Felsenriesen als leuchtendes Auge sehr effektvoll Gestalt verleiht (Abb. 12). Diese besondere Eignung rechtfertigt die Ansprache des Grabenwerks als "Prozessionsstrasse" im

archäoastronomischen Sinn.

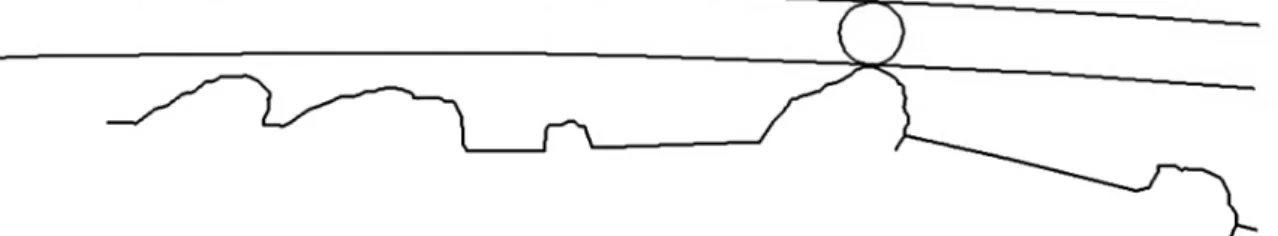

Abbildung 12: Der Mond erscheint bei seiner häufigsten Bahnlage am Himmel (der sog. "Kleinen

Mondwende"), die rd. einmal im Monat eintritt, als Auge im Felsprofil des Bornsteinriesen, wenn man ihn von dem linearen Grabenwerk aus beobachtet. Verlagert man seinen Standort systematisch in östlicher Richtung auf der Spur, so hält man den Mond für lange Zeit am Felsprofil fest, da durch die Wanderung die Felskante auf den am Himmel laufenden Mond perspektivisch nachgeführt wird - ein für archäoastronomische Verhältnisse äußerst spektakuläres und effektvolles Ereignis. Die drei Teilbilder zeigen den Anblick des Bornsteinriesen mit dem Mondrand als leuchtendes Auge zu Beginn, während der Mitte und zum Ende der ca. dreistündigen "Prozession"

auf dem Grabenwerk.

Geomagnetische Prospektionsmessungen durch die Stiftung Bruchhauser Steine

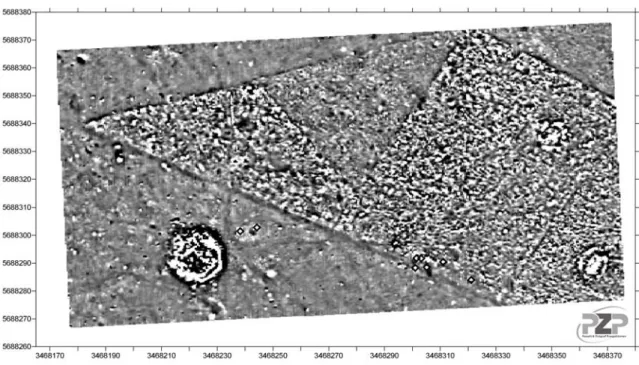

Zur weiteren Erforschung dieser Zusammenhänge führte die Stiftung Bruchhauser Steine im November 2005 und April 2006 geomagnetische Prospektionsmessungen auf der Wiese nördlich des Istenbergs durch. Sinn der Maßnahme war die Suche nach verborgenen, aber archäologisch faßbaren Strukturen im Bereich des westlichen Endes der Prozessionsstrasse.

Diese Messungen brachten ein überraschendes Ergebnis zutage. Mit hochempfindlichen Magnetometern wanderte die Prospektionsfirma PZP aus Marburg eine Fläche von 100 x 200 Metern Größe systematisch ab (Abb. 13) und konnte anhand von Störungen des

Erdmagnetfeldes geometrisch gestaltete Flächen auf dieser Wiese nachweisen.

Abbildung 13: Geomagnetische Prospektionsmessungen auf der Wiese unterhalb der Bruchhauser Steine.

Quer durchs Bild verläuft auch das lineare Grabenwerk.

Verschiedene dreieckige und durch parallele Seiten begrenzte Teilflächen ergänzen sich zu einer großen, keilförmigen geometrischen Figur, die sich noch über das bisherige Messfeld hinaus ausdehnt (Abb. 14). Die verschiedenen Teilbereiche der gesamten Struktur sind durch deutliche Linienzüge scharf begrenzt und z.T. von unterschiedlicher Gestaltung. Diese geometrischen Flächen schließen sich perfekt an das lineare Grabenwerk auf seiner nördlichen Seite an.

Bei einigen Probegrabungen der Bodendenkmalpflege im April 2007 und April 2008 unter Mitwirkung von PZP konnte verziegelte Branderde und Holzkohle als Verursacher der magnetischen Störungen erkannt werden. Im Bereich unmittelbar unter der Humusschicht befinden sich in geringer Tiefe viele kleine Brandstellen. Offensichtlich hat es auf der ganzen Fläche bzw. nach und nach in den einzelnen Teilbereichen der geometrischen Struktur Brände gegeben. Aus welchem Grund und in welcher Zeit, ist derzeit ungewiss. Auch eine profane Entstehungsursache für diese "Brandgeometrie" konnte bislang nicht gefunden werden.

Ob sie dagegen mit den astronomischen Beobachtungsmöglichkeiten in Verbindung steht und mit den hier beschriebenen Beobachtungsorten auf dem Assinghauser Grund ein

zusammenhängendes System bildet, ist gut möglich. Vielleicht werden zukünftige

Untersuchungen durch die Stiftung Bruchhauser Steine das Rätsel dieser in der Archäologie beispiellosen geometrischen Figuren lösen helfen.

Abbildung 14: Messbild der geomagnetischen Prospektion am Nordhang des Istenbergs (Stand der Messungen im April 2006; bei einer weiteren Messung in Frühjahr 2009 konnte ein Fortsetzung der Struktur nach Osten festgestellt werden). Dargestellt sind die Abweichungen vom Erdmagnetfeld als Graustufenwerte. In

geometrisch gestalteten Bereichen wie z.B. dem Dreieck mit der scharfen Spitze im linken Teil des Messbildes sind flächige Anomalien zu erkennen, die sich deutlich vom ungestörten Bereich außerhalb der keilförmigen Struktur abheben. Die magnetischen Anomalien werden durch viele einzelne Brandstellen hervorgerufen, mit denen die gesamte keilförmige Fläche ausgefüllt ist (offensichtlich mit unterschiedlicher Flächendichte in den Teilbereichen der Struktur). Das lineare Grabenwerk bildet die südliche Begrenzung der rätselhaften Geometrie.

Im Bild links unten verrät sich auch eine große runde Meilerplatte. Bildnachweis: Stiftung Bruchhauser Steine

Zusammenfassung

1) Auf dem Assinghauser Grund findet man mit den drei barocken Bildstöcke, von denen der Istenberg mit den Bruchhauser Steinen jeweils sichtbar ist, ideale Beobachtungsplätze für kalendarisch bedeutsame Sonnen- und Mondstände mit den Bruchhauser Steinen als ferne Peilziele. Die Errichtungszeit der Bildstöcke deutet auf entsprechende

Beobachtungstraditionen in der Zeit um 1700 hin. Auch heute noch lassen sich diese

Beobachtungen mit fast unveränderter Präzision durchführen. Ob diese Beobachtungsstätten Relikte einer älteren, vorchristlichen Beobachtungstradition sind, ist möglich, aber ungeklärt.

2) Unter der Annahme der Existenz weiterer Beobachtungsorte eines umfassenderen

Kalendersystems ließ sich ein Standpunkt für die Wintersonnenwende theoretisch berechnen, der sich auch in der Landschaft als ausgezeichnet erwies, weil ein 700 Meter langes

schnurgerades Grabenwerk auf ihn zuläuft. Das Alter dieser linearen Struktur ist unbekannt.

Diese Linie ist ihrerseits als Beobachtungseinrichtung geeignet, wobei dem auffälligen gesichtsähnlichen Felsprofil am Bornstein eine bedeutsame Rolle zukommt.

3) Bei geomagnetischen Prospektionsmessungen im Bereich dieses Grabenwerks, durchgeführt von der Stiftung Bruchhauser Steine, wurde eine aus verschiedenen

geometrischen Figuren zusammengesetzte große Fläche erkannt, in der es einmal flächige Brände gegebenen haben muss, für die sich derzeit kein plausibler Grund anführen lässt. Das Alter dieser "Brandgeometrie", die Umstände ihrer Entstehung und ihr Sinn sind noch unbekannt.