Pakt für Forschung und Innovation

Volltext

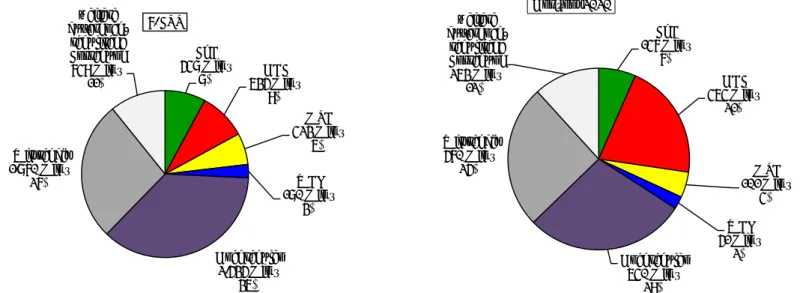

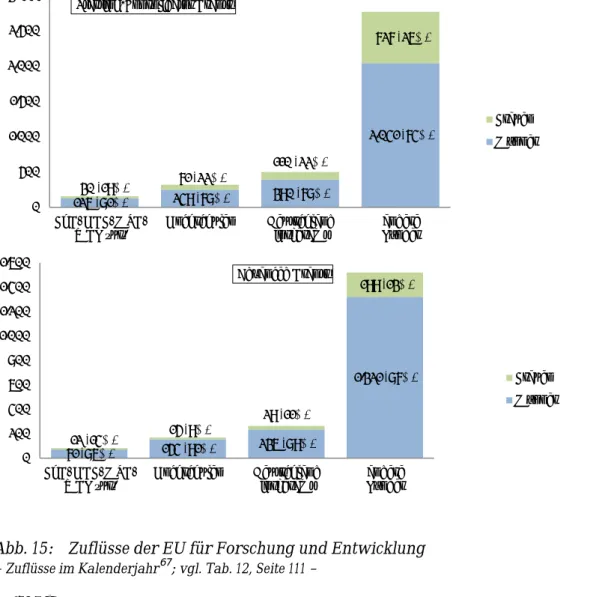

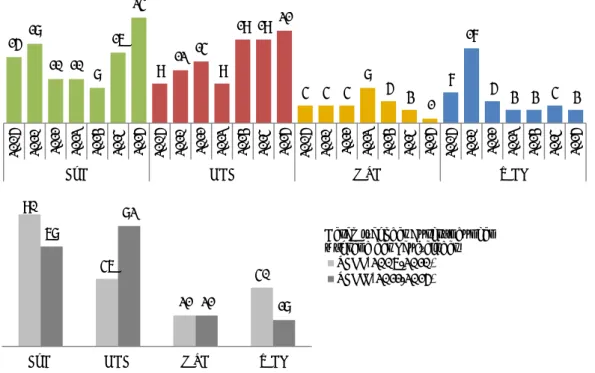

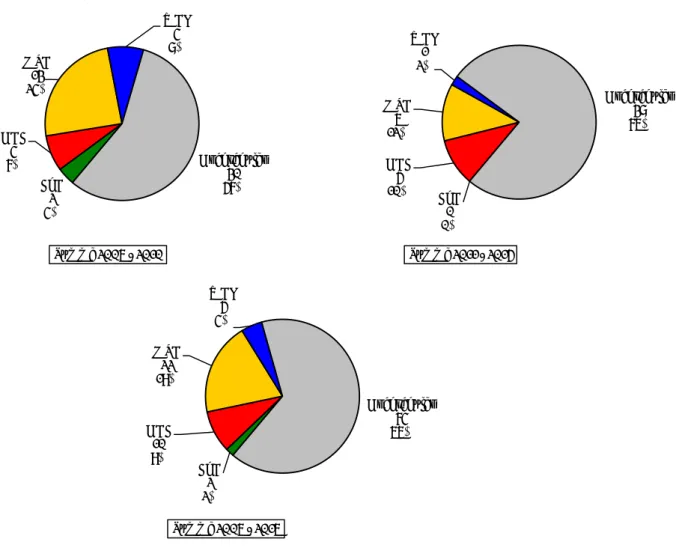

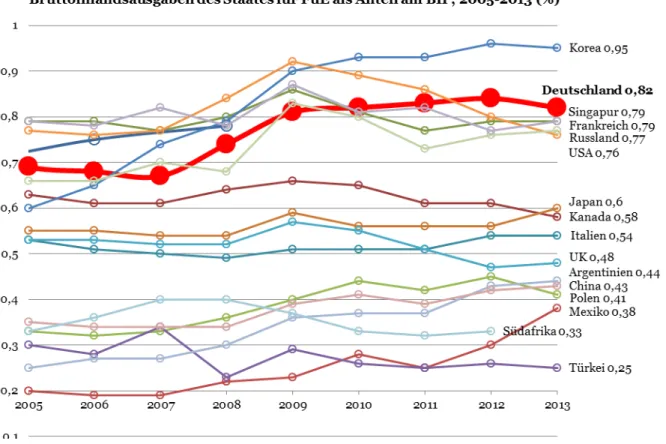

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

beschleunigte und flexible Abwicklung von Bauvorhaben unerlässlich. flexibel und im Budgetrahmen auf Baupreisschwankungen reagiert werden, ohne dass eine

5 Dabei wird auch berücksichtigt, dass der Pakt für Forschung und Innovation sich durch das Förderhandeln der Deutsche Forschungsgemeinschaft mittelbar auch auf die Hoch-

Die Organisation ist zudem Partnerin des „Nationalen Paktes für Frauen in mathematischen, ingenieur- und naturwis- senschaftlichen sowie technischen (MINT-) Berufen“.

Die Helmholtz-Gemeinschaft hat, gemeinsam mit den anderen am Pakt für Forschung und Innovation beteiligten Wissenschaftsorganisationen, 2009 eine Veranstaltung "Karrie- ren

Die Wissenschaftsorganisationen haben sich mit dem Pakt für Forschung und Innovation verpflichtet, Frauen in Wissenschaft und Forschung verstärkt zu fördern und insbesondere

Der Pakt für Forschung und Innovation soll auch dazu dienen, die Innovationsbilanz zu verbessern. Die Forschungsorganisationen sollen verstärkt auf die Wirtschaft zugehen, um

Gemeinschaft vereinigt mit den Programmen „Erneuerbare Energien“, „Rationelle Energieumwand- lung“, „Kernfusion“ und „Nukleare Sicherheitsforschung“ mehr als die Hälfte

Von Beginn an war es klar, dass wir für unsere Studierenden eine Lernumgebung einrich- ten müssen, die die Prozesse im Schweizer Gesundheitswesen visualisiert und neben