Forst

Biologische Vielfalt –

Lebensversicherung des Waldes

Tagungsband zur gemeinsamen Jahrestagung des Ministeriums

für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und des Brandenburgischen Forstvereins e.V. am 24. April 2008 in Rangsdorf

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

des Landes Brandenburg

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Heinrich-Mann-Allee 103

14473 Potsdam

Telefon: (03 31) 8 66-72 37 und -70 17 Fax: (03 31) 8 66-70 18

E-Mail: pressestelle@mluv.brandenburg.de Internet: www.mluv.brandenburg.de

Landesforstanstalt Eberswalde Alfred-Nobel-Straße 1 (TGE Haus 26) 16225 Eberswalde

Telefon: 0 33 34 / 59 36 03 Fax: 0 33 34 / 59 36 01

E-Mail: LFE@lfe-e.brandenburg.de Internet: www.lfe.brandenburg.de

E BERSWALDER F ORSTLICHE

S CHRIFTENREIHE B AND XXXVI

Impressum

Herausgeber: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) des Landes Brandenburg

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Landesforstanstalt Eberswalde

Redaktion: J. Engel, LFE

Gesamtherstellung: MAXROI Graphics GmbH, Görlitz 1. Auflage: 1.500 Exemplare

Titelbild von Steffen Schmidt

Fotos und Abbildungen: Autoren der Beitrage, wenn nicht anders verzeichnet.

Eberswalde, im September 2008

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern während des Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung ver- wendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen von Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen und Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung Brandenburgs zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

In der Eberswalder Forstlichen Schriftenreihe sind bereits erschienen:

Band I PAUL-MARTIN SCHULZ: ISBN 3-933352-02-9

„Biographie Walter Pfalzgraf, des ersten Leiters des Zentralforstamtes in der Sowjetischen Besatzungszone von 1945–1948“

Band II HORST MILDNER/EKKEHARD SCHWARTZ: ISBN 3-933352-06-1

„Waldumbau in der Schorfheide, zum Andenken an Oberlandforstmeister Dr. phil. Erhard Hausendorff “

Band III DIETER HEINSDORFU. A.: ISBN 3-933352-07-X

„Forstliche Forschung im Nordostdeutschen Tiefland (1992–1997)“

Band IV HANS HOLLENDERU. A.: ISBN 3-933352-10-X

„Planung der Waldentwicklung im Land Brandenburg, Vorträge zur Fachtagung am 4. November 1998 in Eberswalde“

Band V RALF KÄTZELU. A.: ISBN 3-933352-12-6

„Forstsaatgutprüfung in Eberswalde 1899–1999, Grundlage für eine nachhaltige Forstwirtschaft“

Band VI DIETER HEINSDORF: ISBN 3-933352-22-3

„Das Revier Sauen – Beispiel für erfolgreichen Waldumbau“

Band VII KLAUS HÖPPNERU. A.: ISBN 3-933352-24-X

„Ökologische und ökonomische Gesichtspunkte der Waldbewirtschaftung im südlichen Brandenburg“

Band VIII HUBERTUS KRAUT/REINHARD MÖCKEL: ISBN 3-933352-23-1

„Forstwirtschaft im Lebensraum des Auerhuhns, ein Leitfaden für die Waldbewirtschaftung in den Einstandsgebieten im Lausitzer Flachland“

Band IX RALF KÄTZELU. A.: ISBN 3-933352-30-4

„Die Birke im Nordostdeutschen Tiefland; Eberswalder Forschungsergebnisse zum Baum des Jahres 2000“

Band X ISBN 3-933352-31-2

Sonderband; Abteilung Forstwirtschaft des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung

des Landes Brandenburg: „Landeswaldbericht 1997 und 1998, mit einem Sonderkapitel zur Naturalplanung in Brandenburg“

Band XI HANS-FRIEDRICH JOACHIM: ISBN 3-933352-32-0

„Die Schwarzpappel (Populus nigra L.) in Brandenburg“

Band XII CHRISTIAN BRUECKU. A.: ISBN 3-933352-34-7

„Zertifizierung von Forstbetrieben. Beiträge zur Tagung vom 5. November 1999 in Fürstenwalde/Spree (Brandenburg)“

Band XIII DIETER HEINSDORF, JOACHIM-HANS BERGMANN: ISBN 3-933352-35-5

„Sauen 1994 – ein gelungener Waldumbau ...“

Band XIV Sonderband; Abteilung Forstwirtschaft des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung ISBN 3-933352-37-1 des Landes Brandenburg: „Landeswaldbericht 1999 mit einem Sonderkapitel ,Regionaler Waldbericht für die Zertifizierung

der Waldbewirtschaftung in Brandenburg‘“

Band XV WINFRIED RIEKU. A.: ISBN 3-933352-47-9

„Funktionen des Waldes und Aufgaben der Forstwirtschaft in Verbindung mit dem Landschaftswasserhaushalt“

Band XVI JÖRG MÜLLERU. A.: ISBN 3-933352-48-7

„Privatwald in Brandenburg – Entwicklung, Rahmenbedingungen und aktuelle Situation“

Band XVII AUTORENKOLLEKTIV: ISBN 3-933352-52-5

„Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) im nordostdeutschen Tiefland“

Band XVIII AUTORENKOLLEKTIV: ISBN 3-933352-53-3

„Zertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung in Brandenburg“

Band XIX WINFRIED RIEK, FALK STÄHRU. A.: ISBN 3-933352-56-8

„Eigenschaften typischer Waldböden im Nordostdeutschen Tiefland unter besonderer Berücksichtigung des Landes Brandenburg – Hinweise für die Waldbewirtschaftung“

Band XX AUTORENKOLLEKTIV: ISBN 3-933352-57-6

„Kommunalwald in Brandenburg – Entwicklung, Rahmenbedingungen und aktuelle Situation“

Band XXI AUTORENKOLLEKTIV: ISBN 3-933352-58-4

„Naturverjüngung der Kiefer – Erfahrungen, Probleme, Perspektiven“

Band XXII JÖRG MÜLLERU. A.: ISBN 3-933352-59-2

„Die zweite Bundeswaldinventur (BWI2) – Ergebnisse für Brandenburg und Berlin“

Band XXIII AUTORENKOLLEKTIV:

„Zukunftsorientierte Waldwirtschaft: Ökologischer Waldumbau im nordostdeutschen Tiefland“

Band XXIV GERHARD HOFMANN/ULF POMMER: ISBN 3-933352-62-2

Potentielle Natürliche Vegetation von Brandenburg und Berlin mit Karte im Maßstab 1 : 200 000

Band XXV AUTORENKOLLEKTIV: ISBN 3-933352-63-0

Aktuelle Ergebnisse und Fragen zur Situation der Eiche und ihrer Bewirtschaftung in Brandenburg

Band XXVI Wissenstransfer in die Praxis, Tagungsband zum 1. Eberswalder Winterkolloquium am 2. März 2006 ISBN 3-933352-64-9

Band XXVII Die Schwarz-Pappel, Fachtagung zum Baum des Jahres 2006 ISBN 3-933352-63-0

Band XXVIII Naturschutz in den Wäldern Brandenburgs Beiträge der Naturschutztagung vom 2. November 2006 in Eberswalde ISBN 3-933352-97-8 Band XXIX Wissenstransfer in die Praxis-Beiträge zum zweiten Winterkolloquium am 1. März 2007 in Eberswalde

Band XXX AUTORENKOLLEKTIV:

Waldwachstumskundliche Grundlagen für eine effektive Waldbewirtschaftung – Zum 100. Geburtstag von Professor Dr. habil. Werner Erteld Band XXXI AUTORENKOLLEKTIV:

100 Jahre Naturschutzgebiet Plagefenn-Ein Beispiel für erfolgreiches Zusammenwirken von Forstwirtschaft und Naturschutz.

Tagungsband zur Jubiläumsveranstaltung vom 11. – 12. Mai 2007 in Chorin.

73

In der Eberswalder Forstlichen Schriftenreihe sind bereits erschienen:

Band XVIII Autorenkollektiv: „Zertifizierung nachhaltiger Waldbe- wirtschaftung in Brandenburg“

ISBN 3-933352-53-3

Band XIX Winfried Riek, Falk Stähr u. a.: „Eigenschaften typi- scher Waldböden im Nordostdeutschen Tiefland unter besonde- rer Berücksichtigung des Landes Brandenburg – Hinweise für die Waldbewirtschaftung“

ISBN 3-933352-56-8

Band XX Autorenkollektiv: „Kommunalwald in Brandenburg – Entwicklung, Rahmenbedingungen und aktuelle Situation“ ISBN 3-933352-57-6

Band XXI Autorenkollektiv: „Naturverjüngung der Kiefer – Erfah- rungen, Probleme, Perspektiven“

ISBN 3-933352-58-4

Band XXII Jörg Müller u. a.: „Die zweite Bundeswaldinventur (BWI2) – Ergebnisse für Brandenburg

und Berlin“ ISBN 3-933352-59-2

Band XXIII Autorenkollektiv: „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft: Ökologischer Waldumbau im nordostdeutschen Tiefland“ Band XXIV Gerhard Hofmann/Ulf Pommer: Potentielle Natürliche Vegetation von Brandenburg und Berlin mit Karte im Maßstab 1 : 200 000 ISBN 3-933352-62-2

Band XXV Autorenkollektiv: Aktuelle Ergebnisse und Fragen zur Situation der Eiche und ihrer Bewirtschaftung in Brandenburg

ISBN 3-933352-63-0

Band XXVI Wissenstransfer in die Praxis, Tagungsband zum 1. Eberswalder Winterkolloquium am 2. März 2006

ISBN 3-933352-64-9

Band XXVII Die Schwarz-Pappel, Fachtagung zum Baum des Jahres 2006

ISBN 3-933352-63-0

Band XXVIII Naturschutz in den Wäldern Brandenburgs Beiträge der Naturschutztagung vom 2. November 2006 in Eberswalde ISBN 3-933352-97-8

Band XXIX Wissenstransfer in die Praxis-Beiträge zum zweiten Winterkolloquium am 1. März 2007 in Eberswalde

Band XXX Autorenkollektiv: Waldwachstumskundliche Grundla- gen für eine effektive Waldbewirtschaftung

Zum 100. Geburtstag von Professor Dr. habil. Werner Erteld Band XXXI Autorenkollektiv: 100 Jahre Naturschutzgebiet Plagefenn. Ein Beispiel für erfolgreiches Zusammenwirken von Forstwirtschaft und Naturschutz. Tagungsband zur

Tagungs- und Exkursionsveranstaltung vom 11. – 12. Mai 2007 in Chorin.

Band XXXII Autorenkollektiv: Die Kiefer im Nordostdeutschen Tiefland. Ökologie und Bewirtschaftung.

Band XXXIII Wald, Forstwirtschaft, Förster und Gesellschaft - Wälder schaffen Wachstum und sichern Lebensgrundlagen. Tagungsbericht der gemeinsamen Forstpolitischen Jahres- tagung vom 14. Juni 2007 in Paaren/Glien.

Band XXXIV Joachim Groß: Waldfunktionen im Land Brandenburg

Band XXXV Wissenstransfer in die Praxis-Beiträge zum dritten Winterkolloquium am 28. Februar 2008 in Eberswalde. Band XXXVI Biodiversität-Lebensversicherung des Waldes –Tagungsband zur gemeinsamen Jahrestagung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Ver-brau- cherschutz und des Brandenburgischen Forstvereins e. V. am 24.04.2008 .

Band I Paul-Martin Schulz: „Biographie Walter Pfalzgraf, des ersten Leiters des Zentralforstamtes

in der Sowjetischen Besatzungszone von 1945–1948“

ISBN 3-933352-02-9

Band II Horst Mildner/Ekkehard Schwartz:

„Waldumbau in der Schorfheide, zum Andenken an Oberlandforstmeister Dr. phil. Erhard Hausendorff “ ISBN 3-933352-06-1

Band III Dieter Heinsdorf u. a.: „Forstliche Forschung im Nord- ostdeutschen Tiefland (1992–1997)“

ISBN 3-933352-07-X

Band IV Hans Hollender u. a.: „Planung der Waldentwicklung im Land Brandenburg, Vorträge zur Fachtagung am

4. November 1998 in Eberswalde“

ISBN 3-933352-10-X

Band V Ralf Kätzel u. a.: „Forstsaatgutprüfung in

Eberswalde 1899–1999, Grundlage für eine nachhaltige Forst- wirtschaft“

ISBN 3-933352-12-6

Band VI Dieter Heinsdorf: „Das Revier Sauen – Beispiel für erfolgreichen Waldumbau“

ISBN 3-933352-22-3

Band VII Klaus Höppner u. a.: „Ökologische und ökonomische Gesichtspunkte der Waldbewirtschaftung

im südlichen Brandenburg“ ISBN 3-933352-24-X

Band VIII Hubertus Kraut/Reinhard Möckel: „Forstwirtschaft im Lebensraum des Auerhuhns, ein Leitfaden für die

Waldbewirtschaftung in den Einstandsgebieten im Lausitzer Flachland“

ISBN 3-933352-23-1

Band IX Ralf Kätzel u. a.: „Die Birke im Nordostdeutschen Tief- land; Eberswalder Forschungsergebnisse zum Baum des Jahres 2000“

ISBN 3-933352-30-4

Band X Sonderband; Abteilung Forstwirtschaft des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg: „Landeswaldbericht 1997 und 1998, mit einem Sonderkapitel zur Naturalplanung in Brandenburg“

ISBN 3-933352-31-2

Band XI Hans-Friedrich Joachim: „Die Schwarzpappel (Populus nigra L.) in Brandenburg“

ISBN 3-933352-32-0

Band XII Christian Brueck u. a.: „Zertifizierung von Forstbetrie- ben. Beiträge zur Tagung vom 5. November 1999 in Fürstenwal- de/Spree

(Brandenburg)“ ISBN 3-933352-34-7

Band XIII Dieter Heinsdorf, Joachim-Hans Bergmann:„Sauen 1994 – ein gelungener Waldumbau ...“

ISBN 3-933352-35-5

Band XIV Sonderband; Abteilung Forstwirtschaft des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord- nung des Landes Brandenburg: „Landeswaldbericht 1999 mit ei- nem Sonderkapitel ,Regionaler Waldbericht für die Zertifizierung der Waldbewirtschaftung in Brandenburg‘“ ISBN 3-933352-37-1 Band XV Winfried Riek u. a.: „Funktionen des Waldes und Aufga- ben der Forstwirtschaft in Verbindung mit dem Landschaftswas- serhaushalt“

ISBN 3-933352-47-9

Band XVI Jörg Müller u. a.: „Privatwald in Brandenburg – Ent- wicklung, Rahmenbedingungen und aktuelle Situation“

ISBN 3-933352-48-7

Band XVII Autorenkollektiv: „Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) im nordostdeutschen Tiefland“ ISBN 3-933352-52-5

Biologische Vielfalt – Lebensversicherung des Waldes

Tagungsband zur gemeinsamen Jahrestagung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung,

Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und des Brandenburgischen

Forstvereins e.V. am 24. April 2008 in Rangsdorf

3

Inhaltsverzeichnis

Begrüßung und Einführung in die Tagung ... 7 Prof. Dr. Klaus Höppner,

Vorsitzender des Brandenburgischen Forstvereins e. V.

Vielfältige Ansprüche an vielfältige Wälder ... 9 Dr. Dietmar Woidke,

Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Allerlei Vielfalt: Was Biodiversität im Wald alles bedeuten kann ... 12 Dr. Kenneth Anders,

Büro für Landschaftskommunikation, Bad Freienwalde

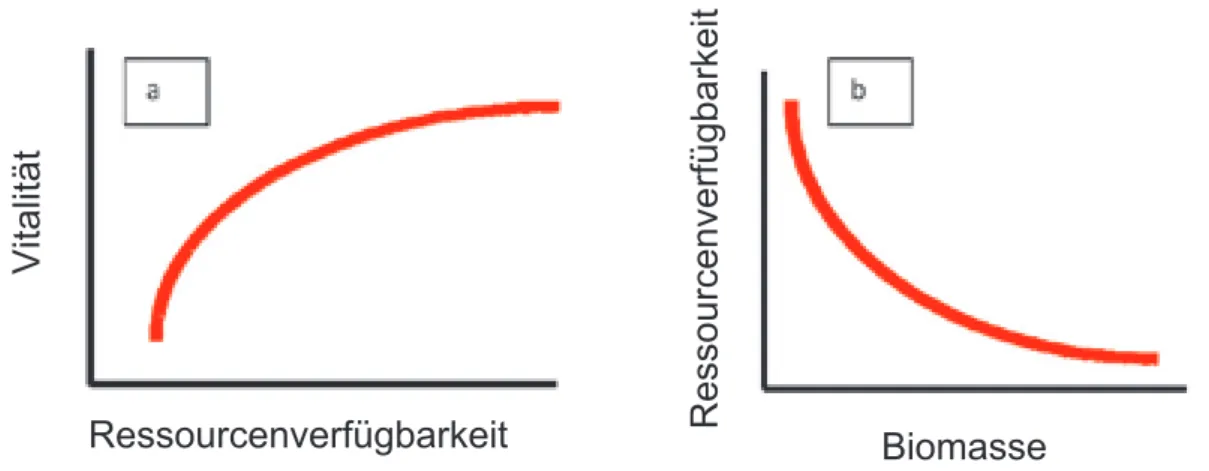

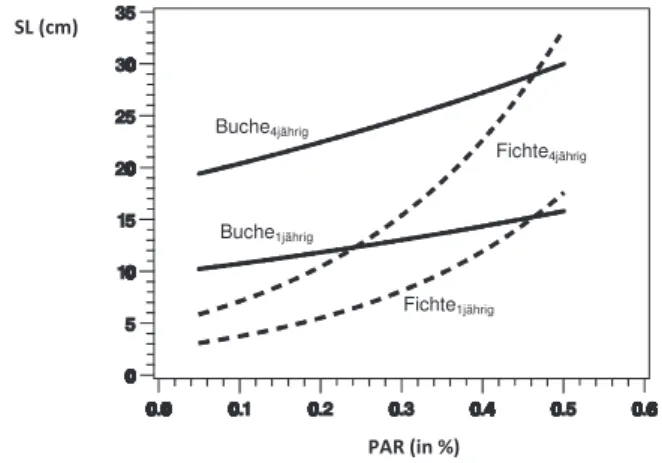

Konkurrenzsteuerung – Anmerkungen zu einer Kernaufgabe ... 21 des Waldbaus beim Aufbau vielfältiger Wälder

Prof. Dr. Christian Ammer,

Abt. für Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen

Genetische Vielfalt – Rettungsring für eine ungewisse Zukunft? ... 27 PD Dr. Dr. Thomas Geburek,

Bundesamt für Wald, Leiter des Instituts für Forstgenetik, Wien

Gewinner und Verlierer – Wer profitiert von der Vielfalt im Eichenwald? ... 31 Dr. habil. Ralf Kätzel, Steffen Schmidt, Dr. Sonja Löffler,

Landesforstanstalt Eberswalde

Was bringt biologische Vielfalt für den Waldschutz ? ... 41 Dr. Katrin Möller

Landesforstanstalt Eberswalde

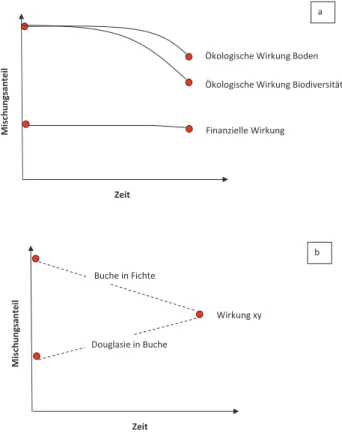

Welchen Einfluss hat die Baumartenwahl auf den wirtschaftlichen Erfolg ... 48 eines Forstbetriebes?

Prof. Dr. Thomas Knoke,

TU München, Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung

Vielfältige Wälder – was kann die forstliche Praxis tun? ... 54 Diethard Schubert, Dagmar Schneck,

AfF Müllrose

Biologische Vielfalt–Lebensversicherung des Waldes ... 59 Posterausstellung der Landesforstverwaltung Brandenburg

7

Welche ökologische Wertigkeit hat der Wald in Brandenburg?

Ich möchte einige wichtige ökologische Parameter im Spie- gel der zweiten Bundeswaldinventur in Erinnerung rufen.

Bei der zweiten Bundeswaldinventur wurden bekanntlich neue Wege bei der Erfassung und Beurteilung von ökologi- schen Parametern im Wald gegangen. Somit liegen nach ei- nem abgestimmten Bewertungssystem zwischen den Bun- desländern vergleichbare Daten vor zur

– Waldstruktur,

– Beurteilung von Totholzvorkommen,

– Naturnähe der Baumartenzusammensetzung – und Ausweisung besonders geschützter Biotope.

Bei der allseits bekannten Waldstruktur in Brandenburg mit ihrem Anteil von über zwei Dritteln Kiefernfläche im Land, die zudem großflächig auf Kahlflächen nach den Reparations- hieben in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts angelegt wurden, kann kein deutscher Spitzenplatz in Strukturvielfalt erwartet werden.

Immerhin scheint der zügig begonnene Waldumbau nach 1990 erste Früchte zu tragen. So ist zum Beispiel in Bran- denburg der Anteil zwei- und mehrschichtiger Bestände auf einem Drittel der Waldfläche höher als in Nordrhein-Westfa- len oder Thüringen.

Etwa 5 Millionen m3 Totholz befinden sich in Brandenburgs Wäldern. Ein Drittel davon entfällt auf stehende Bäume. In Deutschland hat nur Sachsen „aufgeräumtere“ Wälder und unterbietet unseren Durchschnittswert von 5 m3/ha. Interes- sant ist die Tatsache, dass sich das erfasste Totholz jeweils zur Hälfte auf Laub- und Nadelbäume aufteilt. Brandenburg hat die ältesten Durchschnittsalter bei Buche mit 109 Jah- ren und den Laubhölzern niedriger Lebensdauer, vor allem Schwarzerle und Birke, mit 54 Jahren. Dadurch wird der hohe Totholzanteil der Laubbäume erklärbar. Gleichzeitig entsteht jedoch auch ein erhebliches Konfliktpotenzial zwischen den Möglichkeiten der Holznutzung und naturschutzfachlichen Belangen. Das wurde erst unlängst im Spreewald deutlich.

In Brandenburg gibt es etwa 40.000 km Waldränder. Mit einem Durchschnittswert von 40 m/ha finden wir hier die kompaktesten Waldlagen in der Bundesrepublik. Dies un- terstreicht auch der Wert für die Waldaußenränder von 26 m/ha, aber auch die besondere Verantwortung für die Er- haltung großräumiger, unzerschnittener Waldgebiete.

Konkrete Aussagen zur Naturnähe bei der Baumartenzusam- mensetzung sind aufgrund ihrer Komplexität häufig schwie- rig und meist mit vielen Diskussionen verbunden. Auch bedeutet hohe Naturnähe nicht in jedem Fall automatisch mehr Vielfalt im Walde. Aus Sicht der Bundeswaldinventur Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Bran-

denburgischen Forstvereins, sehr geehrter Herr Minister Dr.

Woidke, liebe Gäste,

Das Thema Biologische Vielfalt ist auch bei den Forstleuten und Waldbesitzern angekommen.

Mehr noch: Die Waldakteure reagieren darauf mit konkreten Maßnahmen.

Das soll eine Grundbotschaft der gemeinsamen Jahresta- gung des Agrar- und Umweltministeriums des Landes Bran- denburg und des Brandenburgischen Forstvereins zum The- ma „Biologische Vielfalt – Lebensversicherung des Waldes“

sein. 300 Teilnehmer aus der Forstbranche und Vertreter des Naturschutzes sowie der Wissenschaft haben sich dazu hier in Rangsdorf getroffen.

Aktualität erhält unsere Veranstaltung durch die Tatsache, dass sie im Vorfeld der 9. Vertragsstaatenkonferenz der Un- terzeichner des Internationalen Abkommens zum Schutz der biologischen Vielfalt Ende Mai in Bonn stattfindet.

„Biologische Vielfalt ist die Lebensversicherung des Wal- des. Nur vielfältige Wälder können auch vielfältige Funkti- onen erfüllen.“ Diese Aussage von Forstminister Dietmar Woidke wurde in der Pressemitteilung zur heutigen Tagung zitiert. Denn Vielfalt bedeutet Risikominimierung und da- mit Stabilität für unsere Wälder. Eine dem jeweiligen Wald- typ angepasste Vielfalt an Arten und Genotypen erhöht die Chance, dass die Anpassung an bevorstehende Umweltver- änderungen wie den Klimawandel gelingt. Deshalb sind eine naturnahe Waldbewirtschaftung und die Fortführung des anspruchsvollen Waldumbauprogramms – weg von den Kie- fernreinbeständen, hin zu stabileren Mischbeständen – nach wir vor unverzichtbar. Dazu gehören auch Alt- und Totholz in entsprechender Menge und Struktur sowie ein ausgegliche- nes Verhältnis zwischen Waldverjüngung und Wildbestand.

Voraussetzung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sind und bleiben anpassungsfähige und widerstandsfähige Waldökosysteme.

Weil die Waldbewirtschaftung künftig risikoreicher wird, sind die Waldbesitzer gut beraten, wenn sie sich auf die Verände- rungen einstellen. Vor Aktionismus und Generalregeln wird gewarnt. Vielmehr bedarf es wissenschaftlich begründeter und in Versuchen erprobter Anpassungsstrategien. Wir bau- en daher auf der Erkenntnis auf, dass wir die Risiken streuen müssen. Dazu brauchen wir Vielfalt.

Wo stehen wir? Welche Ausgangssituation haben wir bei der Umsetzung der „Nationalen Strategie zur biologischen Viel- falt“ gemäß Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 7. November 2007?

Begrüßung und Einführung in die Tagung

Prof. Dr. Klaus Höppner, Vorsitzender des Brandenburgischen Forstvereins e.V.

8 Begrüßung und Einführung in die Tagung

der Erhalt von Forstfachpersonal auf der Fläche unabdingba- re Voraussetzung. Auch beim forstlichen Nachwuchs sollte dabei eine personelle Nachhaltigkeit sichergestellt werden.

Namhafte Referenten, auch aus anderen Bundesländern und dem Ausland, werden in ihren Vorträgen die Zusam- menhänge von Waldbewirtschaftung und Biodiversität dar- stellen. Daraus wird deutlich werden, dass Vielfalt nicht nur positive Effekte auf Flora und Fauna, sondern auch auf den wirtschaftlichen Erfolg der Forstbetriebe und eine bessere Waldschutzsituation haben kann. Dargelegt wird am Beispiel des Amtes für Forstwirtschaft Müllrose auch, was die forstli- che Praxis für die Vielfalt in den Wäldern tun kann, nach der Devise: Global denken, lokal handeln.

Ergänzt wird die Veranstaltung durch eine Posterausstellung zu einigen Symbolarten des Artenschutzes, z. B. der Euro- päischen Sumpfschildkröte im Nordosten Brandenburgs, der Wiederansiedlung des Auerhuhns in der Westlausitz oder der Schutzmaßnahmen für den Schreiadler im Amt für Forstwirtschaft Templin. Darauf möchte ich Ihr Augenmerk richten. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Forstleute die Ziele und Aufgaben des Waldnaturschutzes immer stärker in die Waldbewirtschaftung integrieren.

hat Brandenburg mit 14 % bundesweit den geringsten An- teil naturnaher Wälder. Fast 100.000 ha Kiefernbestockun- gen werden noch den Naturnähestufen kulturbetont oder kulturbestimmt zugeordnet. Bei diesen Flächengrößen wird sichtbar, dass eine Fortführung des Waldumbauprogramms dringend notwendig ist. Viele Eichen-, Birken- und Kiefern- bestockungen sind zwar bedingt naturnah, jedoch sollten gerade hier die gegebenen Ansätze zur Entwicklung in eine höhere Naturnähestufe konsequent fortgeführt werden.

Mit den in den Ämtern für Forstwirtschaft vorliegenden Emp- fehlungen zu Schwerpunkten der Waldumbauplanung aus dem Jahr 2007 gibt es dafür gute Ansätze, die im Rahmen mittelfristiger Betriebsplanungen in den Forstbetrieben flä- chenscharf konkretisiert werden sollten.

Vor uns stehen große Aufgaben und Herausforderungen.

Aus Sicht des Brandenburgischen Forstvereins sind dabei auch künftig die Bewirtschaftung und die Pflege des Wal- des nachhaltig und naturnah auszurichten. Dabei sind neben der Nutzfunktion alle Gemeinwohlfunktionen des Waldes als wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches und von der Gesellschaft akzeptiertes Wirtschaften sicherzustellen. Mit Blick auf die laufende Forstreform müssen die Waldbewirt- schaftung und die Beratung der Waldbesitzer auch künftig professionell durch qualifizierte Forstleute erfolgen. Dazu ist

9

Vielfältige Ansprüche an vielfältige Wälder

Dr. Dietmar Woidke1

Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

1 – geboren 1961 in Naundorf bei Forst

– Studium an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universi- tät zu Berlin

– Promotion zum Dr. agr. im Jahre 1993

– seit 1994 Mitglied des Landtages Brandenburg, u. a. Agrarpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

– seit 13. Oktober 2004 Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

– mehrfach Referent auf Veranstaltungen des Brandenburgischen Forstvereins

wurde im Umsetzungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (WSSD) 2002 in Johannesburg bestätigt. Bisher sind dem Übereinkommen 189 Staaten und die EU als Ver- tragsparteien beigetreten.

Dabei ist die Konvention über die Biologische Vielfalt keines- wegs nur eine „Artenschutz-Konvention“. Die Konvention beinhaltet nämlich ausdrücklich den „nachhaltigen Nutzen“

dieser Vielfalt und den sogenannten „Vorteilsausgleich“ zwi- schen dem, der die biologische Vielfalt nutzt und dem, der die biologische Vielfalt für diese Nutzung erhält. Es beinhal- tet weitreichende wirtschaftliche und soziale Komponenten.

Biologische Vielfalt ist eine der Grundlagen des Lebens auf der Erde und somit Voraussetzung der menschlichen Exis- tenz.

Die Biodiversität liefert lebensnotwendige Güter:

• Nahrungsmittel (7.000 Pflanzenarten bisher kultiviert, nur 20 Arten zz. genutzt; Insektenbestäubung)

• saubere Umwelt (Reinigung Luft, Wasser, Kohlendi- oxidspeicherung – Moore)

• Rohstoffe für Industrie (Holz)

• medizinische Produkte (Heilpflanzen)

• Erholungswert – ästhetische Werte (Schönheit der Landschaft, Pflanzen und Tiere).

Ein weiterer Verlust an Biodiversität hätte ähnliche wirt- schaftliche Folgen, wie sie für den Klimawandel prognosti- ziert sind, da 40 Prozent des Welthandels auf der Grundlage der Nutzung natürlicher Ressourcen abgewickelt werden.

Eine detaillierte Studie zu dieser Thematik hat die EU erst kürzlich in Auftrag gegeben. Auf deren Resultate dürfen wir gespannt sein!

Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt im Rahmen der CBD (Con- vention of biological diversity) ist die biologische Vielfalt der Wälder. Das Arbeitsprogramm umfasst 130 Einzelaktivitäten zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt der Wälder, wie zum Beispiel

• Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in degra- dierten Wäldern,

• Einrichtung eines repräsentativen Netzwerks von Schutzgebieten,

• Entwicklung nachhaltiger Nutzungsformen,

• Zertifizierung von ökologisch und sozial verträglichen Waldprodukten,

• Vollzug von Forstgesetzen, Einbeziehung von Biodiver- sitätsaspekten in anderen Politikbereichen und Abbau nicht nachhaltiger Subventionen.

Deutschland sieht es als wichtigste Aufgabe an, Maßnah- men gegen die weltweite Waldzerstörung und gegen ille- galen Holzeinschlag weiter voranzutreiben. Hier ergibt sich Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, dass ich wie im vergangenen Jahr die Möglichkeit habe, die Jahrestagung des Brandenburgischen Forstvereins mit einem Redebeitrag zu bereichern. Auf den ersten Blick ist das Thema nicht so brisant wie vor einem Jahr in Paaren-Glien, doch wie gesagt, nur auf den ersten Blick.

Deutschland wird im Mai 2008 Gastgeber der 9. Vertrags- staatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt sein. Die Konferenz wird ein politisches Großereignis – es werden über 5.000 Teilnehmer erwartet!

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) ist eines der drei völkerrechtlichen Abkommen, die bei der Kon- ferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 zur Unterzeichnung ausla- gen. Das Übereinkommen trat am 29.12.1993 völkerrecht- lich in Kraft. Deutschland ist seit 1994 Vertragspartei.

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt ist ein Rahmenabkommen, das heißt, dass die Bestimmungen, die in den einzelnen Artikeln festgelegt sind, relativ allgemein ge- halten sind und in einem Folgeprozess durch die Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenzen konkretisiert werden müs- sen. Die Vertragstaatenkonferenz (VSK) ist das politische Entscheidungsgremium der Konvention.

Das Übereinkommen hat drei übergeordnete Ziele:

• die Erhaltung biologischer Vielfalt,

• eine nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und

• die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nut- zung genetischer Ressourcen.

Der Begriff „biologische Vielfalt“ im Sinne des Übereinkom- mens umfasst drei verschiedene Ebenen:

• die Vielfalt an Ökosystemen,

• die Artenvielfalt und

• die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.

Im Strategischen Plan der Konvention wurde das Ziel fest- gelegt, bis 2010 die gegenwärtige Rate des Verlustes an biologischer Vielfalt signifikant zu reduzieren. Dieses Ziel

Vielfältige Ansprüche an vielfältige Wälder 10

z. B. durch Auswahl, Übernutzung oder Saatguttransporte, beeinflusst. Die wichtigsten und auch flächenbedeutsams- ten Maßnahmen zur Sicherung der forstlichen Genressour- cen sind die Naturverjüngung geeigneter Bestände sowie die Verwendung herkunftsgesicherten und angepassten Ver- mehrungsgutes für notwendige Pflanzungen.

Durch das Bundeskabinett wurde im Herbst vergangenen Jahres eine Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt ver- abschiedet. Für die Wälder wurden dabei folgende Punkte als wichtig erachtet:

Sicherung und Förderung einer möglichst naturna- 1.

hen Waldwirtschaft möglichst auf ganzer Fläche.

Schutz und Pflege besonderer Waldbiotope bzw.

2.

Waldränder.

Belassung eines notwendigen Anteils von alten 3.

Bäumen und von Totholz zur Sicherung der Le- bensraumansprüche hierauf spezialisierter Arten.

Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbs- 4.

fähigkeit der Forstbetriebe als Voraussetzung für eine nachhaltige Sicherung der Wälder und ihrer Funktionen einschließlich der biologischen Vielfalt.

Erschließung von neuen Geschäftsfeldern und 5.

zusätzlichem Einkommen und von Arbeitsplätzen in der Forstwirtschaft unter Erhaltung der biologi- schen Vielfalt.

Entwicklung von Entscheidungshilfen für die Forst- 6.

betriebe für einen besseren Ausgleich von Holz- nutzung, Waldnaturschutz und der Erfüllung von Schutzfunktionen, sowie Abschätzung der Folgen des Klimawandels.

Förderung der beschleunigten Anpassung der Wäl- 7.

der an die Folgend es Klimawandels

Gewährleistung der Herkunftssicherung bei Forst- 8.

gehölzen.

Erhaltung genetischer Ressourcen forstwirtschaft- 9.

lich bedeutsamer und bedrohender Baumarten Weiterentwicklung und Verbesserung des forstli- 10.

chen Umweltmonitorings.

Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der internationalen Verpflichtungen, jedoch ist eine Fortschreibung dieser Stra- tegie besonders hinsichtlich der Berücksichtigung der CO2- Senkenfunktion von Wirtschaftswäldern notwendig. Die For- derung, 5% der Waldfläche in Deutschland aus der Nutzung zu nehmen, ist vor diesem Hintergrund nicht realistisch. Für unsere Wälder sollte nach wie vor das Prinzip der Multifunk- tionalität gelten und der integrative Naturschutz praktiziert werden. Das soll auf keinen Fall bedeuten, dass Prozess- schutz keine Bedeutung hat. Gerade auf diesen Flächen, die übrigens in Brandenburg mit mehr als 1% der Waldfläche schon über den Bundesdurchschnitt liegen, können sich Le- bensgemeinschaften ungelenkt entwickeln und sie können uns Frühwarnsysteme für Klimaveränderungen sein.

Vor wenigen Tagen fand in Eberswalde die Arbeitstagung

„Waldmanagement im Klimastress“ statt. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Eberswalder Erklärung, in deren ers- ten Satz steht, dass Brandenburg die Region in Deutschland sein wird, in der sich am ehesten die Folgen des Klimawan- dels in Deutschland auswirken werden. Das wird auch zur Verschiebung von Arealgrenzen von Baumarten und Tierar- ten führen. Der Waldbesitzer ist zur Streuung seines betrieb- lichen Risikos gut beraten, wenn er einen, den kleinstand- örtlichen Verhältnissen entsprechenden, breiten Fächer an eine Verknüpfung mit der Klimaschutzkonvention, denn Wäl-

der sind wichtige CO2 Senken. In Deutschland ist die Forst- wirtschaft nach der Landwirtschaft die flächenmäßig bedeu- tendste Landnutzungsform. Sie erstreckt sich über 11 Mio.

Hektar oder 31 Prozent der Landesfläche. In Brandenburg sind es sogar 34 %.

Auswertungen der Roten Liste zeigen, dass vor allem solche Tier, Pflanzen- und Pilzarten überproportional stark gefährdet sind, die auf typische Strukturen naturnaher Wälder speziali- siert sind, Zum angestrebten Flächenanteil von Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung tragen sowohl Schutzgebiete als auch Flächen außerhalb von Schutzgebieten bei.

In Bezug auf das Ziel der Erhaltung der biologischen Vielfalt in Wäldern kommt der Holznutzung große Bedeutung zu.

Deutschland liegt mit seinem Holzverbrauch pro Kopf weit unter den Möglichkeiten der nachhaltig verfügbaren Res- sourcen und sogar noch unter dem EU-Durchschnitt. Die Bedeutung der Nutzung heimischer Holzvorräte, besonders die stoffliche Verwertung, ist auch mit Blick auf die globale Waldpolitik von Bedeutung. Denn während in Deutschland, wie auch in anderen Teilen Europas, die Waldfläche und der Holzvorrat zunehmen, findet in anderen Regionen der Erde weiterhin Raubbau an Wäldern statt. Umfangreiche Rodun- gen, Flächennutzungsänderungen, illegaler Holzeinschlag und Handel sind Hauptursachen für die weltweite Holzzer- störung, die immer noch eine Größenordnung von etwa 15 Mio. Hektar jährlich hat.

Auch Verbraucher können einen eigenen Beitrag leisten, indem sie ihre Kaufentscheidungen an gekennzeichneten Holzprodukten ausrichten. Internationalen Zertifizierungs- systemen wie FSC oder PEFC kommt daher wachsende Bedeutung zu.

Neben der Rohholzbereitstellung erfüllen Wälder aber auch andere wichtige gesellschaftliche Funktionen. Im Wald, Waldboden und den Holzprodukten wird langfristig CO2 ge- bunden. Wälder schützen den Boden vor Erosion, bieten der Bevölkerung Erholungsmöglichkeiten, tragen wesentlich zur Regeneration von Luft und Wasser bei und bieten zahlrei- chen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Auch mit Blick auf die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt ist das Bewusstsein für diese Vielfältigkeit der Wald- funktionen von hoher Relevanz.

Weltweit ist die biologische Vielfalt der Wälder akut gefähr- det. Dies gilt besonders für den Tropenwald und teilweise auch für die Waldgebiete nördlicher Regionen (borealer Wald), die durch Brandrodung und Übernutzung auf großer Fläche von völliger Vernichtung bzw. Verarmung bedroht sind. In Deutschland bestehen solche Gefahren heute nicht mehr. Die Ergebnisse des forstlichen Umweltmonitorings belegen jedoch das hohe Gefährdungspotential des Waldes durch Luftverunreinigungen und Klimastress.

Die Bedeutung der genetischen Vielfalt von Forstpflanzen als Basis für die Anpassungsfähigkeit und damit für das Über- leben vor allem von langlebigen Arten wurde besonders im Zusammenhang mit dem Auftreten neuartiger Waldschäden durch Luftverunreinigungen allgemein offenkundig. Obwohl forstliche Baum- und Straucharten im Gegensatz zu land- wirtschaftlichen Nutzpflanzen nicht durch Züchtung domes- tiziert wurden, hat die menschliche Nutzung ihre Population,

11 Vielfältige Ansprüche an vielfältige Wälder Dies ist besonders bei der aktuellen Wetterlage notwendig, denn die nächste Trockenheit wird folgen. Darum ist man gut beraten, sich Reserven anzulegen. Wälder können dann ihre Funktion als Kühlschränke in der Landschaft sehr gut erfüllen.

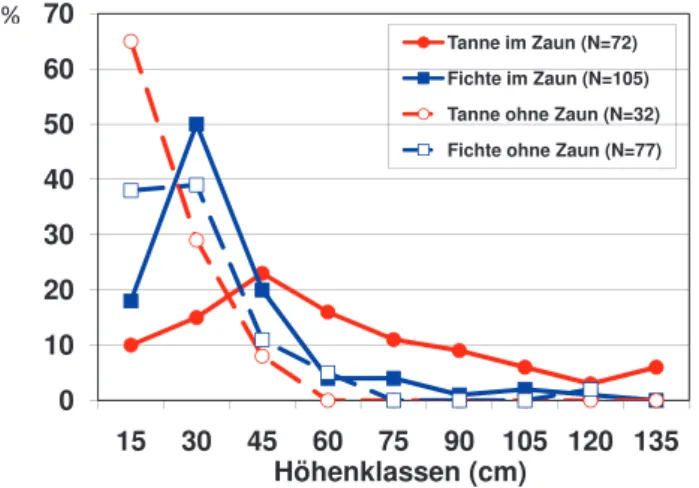

Wenn wir über eine Verbesserung der Biodiversität in den Wäldern reden, so muss die Frage der nach wie vor über- höhten Schalenwildbstände in unseren Wäldern nicht außer Acht gelassen werden. Durch den Äser des Wildes kommt es zu einer Artenverarmung. So konnte in den Weisergattern im Landeswald nachgewiesen werden, dass sich im Zaun 42% mehr Verjüngungspflanzen befinden wie außerhalb und 10% mehr an Arten. Das ist neben dem Aspekt des Arten- schutzes natürlich auch ein ökonomisches Problem für den Waldbesitzer. Es ist zunächst notwendig, dass Wildschäden im Wald quantifiziert und dann auch geltend gemacht wer- den. Die Interessen des Grundeigentümers sind stärker zu berücksichtigen.

Auch im Bereich der Forschung beteiligt sich Brandenburg an verschiedenen Projekten zur Biodiversität im Wald. Ich möchte hier beispielsweise das vom BfN geförderte Projekt

„Biodiversität in Eichenwirtschaftswäldern“ nennen, welches an der Landesforstanstalt in Eberswalde bearbeitet wird.

Es zeigte sich Anfang des 21. Jahrhunderts, dass es bis- her nicht gelungen ist, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen. Dieser Rückgang ist verbunden mit einer irrepara- blen Verarmung der Natur. Eine ausgestorbene Art oder ver- schwundenes Ökosystem kann niemand wieder nachbauen wie etwa das Potsdamer Stadtschloss. Auch das ist schon teuer genug. Letztendlich führt dieser Rückgang zu einer Gefährdung der Lebensgrundlagen des Menschen, denn die biologische Vielfalt ist eine Voraussetzung des Lebens auf der Erde. Ihr Schutz ist daher eine der politischen und natur- wissenschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts, neben dem Schutz des Klimas.

Ich bitte sie, Freunde des Waldes in Brandenburg, in den Anstrengungen zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung unserer Wälder im Sinne des Übereinkommens zum Schutz der biologischen Vielfalt nicht nachzulassen. Schließen sie noch heute diese Lebensversicherung ab!

Baumarten für seine Waldverjüngung nutzt. Wir nennen dies einen klimaplastischen Wald. Eine größere Beachtung sollen dabei die sogenannten Nebenbaumarten wie Hainbuche, Winterlinde oder Bergahorn finden. Auch auf bewährte Gast- baumarten soll zurückgegriffen werden. Mit dieser kleinflä- chigen Vielfalt kann ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität geleistet werden.

Deutschland hat weltweit gesehen eine besonders Verant- wortung für den Schutz der Buchenwälder, deren Kerngebiet der Verbreitung sich in Mitteleuropa befindet. Brandenburg hat neben Mecklenburg-Vorpommern die größten Tiefland- buchenwälder. Auch hier gilt der integrative Schutzansatz, wie das beispielsweise in der Waldbaurichtlinie für den Landeswald (Grüner Ordner) zum Ausdruck kommt. Bran- denburg beteiligt sich neben Hessen, Thüringen und Meck- lenburg-Vorpommern an der Nominierung von deutschen Buchenwäldern als UNESCO-Weltnaturerbe. Der Grumsiner Forst, seit fast 20 Jahren ohne Nutzung und damit auf dem besten Weg zum Urwald, ist der Beitrag unseres Bundes- landes. Wenn die Anerkennung im Jahr 2011 zum Erfolg kommen sollte, stände dieses einzigartige Waldgebiet in der Uckermark in einer Liste mit dem Grand Canyon oder den Galapagos-Inseln. Für die Region wäre das ein Gütesiegel von hohem Wert.

Mit der forstlichen Förderung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Stabilisierung unserer Wälder. Im vergangenen Jahr wurden rund 2,3 Millionen Euro für den Waldumbau ausgezahlt und 14.000 Euro für den Erhalt und die Pflege von Biotopen. Auch das Belassen von Totholz im Wald, was ja besonders wichtig für den Erhalt der Artenviel- falt im Wald ist, wurde gefördert. Im Landeswald werden ge- zielt sogenannte Methusalembäume ausgewählt und auf der Fläche belassen.

Besonders erwähnen möchte ich die Aktivitäten der Förster für den Schutz der Waldmoore. Es ist schon sehr erfreulich, mit welchem Eifer sich hier die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern für Forstwirtschaft, wie z.B. in Templin, um diese Lebensräume bemühen. Im ganzen Land wurden vie- le Projekte zum Erhalt der Speicherfunktion der Moore für das Wasser im Wald umgesetzt und weitere werden folgen.

12

Allerlei Vielfalt –

Anmerkungen zum Biodiversitätsdiskurs

Dr. Kenneth Anders1 und Lars Fischer

1 – geboren 1969 in Naumburg

– Kulturwissenschaftler, Studium an der Universität Leipzig und der Humboldt-Universität zu Berlin

– betreibt seit 4 Jahren gemeinsam mit Lars Fischer das Büro für Land- schaftskommunikation bei Bad Freienwalde

– war und ist beteiligt an zahlreichen Projekten, die vornehmlich den Wald betreffen. Beispielhaft sei hier das BMBF-Projekt NEWAL-NET (Nachhaltige Entwicklung von Waldlandschaften im Nordostdeutschen Tiefland) genannt.

Im Folgenden geht es um den Diskurs über die Biodiversität – eine seit fast zwei Jahrzehnten währende öffentliche Aus- einandersetzung in Politik, Wissenschaft und Medien über die Rolle der biologischen Vielfalt unter den Bedingungen des globalen Wandels. Es wird gefragt, inwiefern die Forst- leute an dieser Auseinandersetzung teilnehmen und welche Positionen sie hier geltend machen oder geltend machen könnten. Es geht also nicht unmittelbar um den praktischen Beitrag der Forstleute zur biologischen Vielfalt oder um die wissenschaftlichen Leistungen der Forstwissenschaft in Bezug auf ihre Erforschung, vielmehr steht die Präsenz der Forstwirtschaft im Diskurs im Mittelpunkt.

Diskurse sind wichtig. In ihnen werden Themen definiert, Entscheidungen vorbereitet und politische Einstellungen ge- schärft. Die durch Diskurse in einer demokratischen Gesell- schaft zu erlangende Macht wird in der Regel unterschätzt:

Wissenschaftler verweisen auf ihre Daten, Praktiker verwei- sen auf ihre Arbeit, beide beharren oft darauf, dies müsse genügen. Es genügt nicht. Ob die Daten und die Arbeit öf- fentliche Geltung erlangen, ob sie honoriert, anerkannt und berücksichtigt werden, darüber wird im Diskurs entschieden.

Man kann einen öffentlichkeitswirksamen Diskurs nur für den Preis der eigenen Marginalisierung ignorieren. Deshalb ist die Frage nach der Rolle der Forstwirtschaft im Biodiver- sitätsdiskurs wichtig.

Die Biodiversitätsdebatte trifft die deutsche Forstwirt- schaft auf dem falschen Fuß

Das Thema Biodiversität hat die Öffentlichkeit mit enormer Geschwindigkeit erreicht: Wilsons Buch „Biodiversity“ er- scheint 1988 (in deutsch vier Jahre später, Wilson 1992), schon 1992 wird das Übereinkommen über die biologische Vielfalt verabschiedet. Etwas an dem Begriff der biologi- schen Vielfalt scheint einen Nerv zu treffen, denn obwohl zur gleichen Zeit andere, mindestens ebenso relevante politisch- ökologische Forderungen anstehen, setzt sich „Biodiversi- tät“ auf der politischen Agenda durch. Die Politik bevorzugt das Thema auch deshalb, weil es zunächst weicher erscheint und mehr Spielräume offen lässt als etwa der Bodenschutz, bei dem fundamentale Änderungen in der Landnutzungs- politik mit tief greifenden Strukturveränderungen die Folgen wären. Die Öffentlichkeit und die Medien greifen vor allem das Artensterben auf. Hier liegt auch der Grund dafür, dass im Biodiversitätsdiskurs vor allem der Schutz und weniger

die Nutzung von Biodiversität Beachtung findet. Dieser Ef- fekt entspricht dem Trend in der Naturschutzpolitik in der Zeit der späten achtziger und der frühen neunziger Jahre:

Anstelle einer Auseinandersetzung mit den Landnutzern wird eher darauf gesetzt, Flächen vor der Nutzung überhaupt zu schützen.

Die deutsche Forstwirtschaft ist in dieser Zeit mit eben die- sen Fragen beschäftigt, allerdings nicht als „Avantgarde“

der Naturschutzpolitik, sondern eher als ihr „Objekt“. Als Landnutzer stehen die Forstleute gewissermaßen auf der anderen Seite, auch wenn ihnen das Übereinkommen mit seiner Forderung, Biodiversität nachhaltig zu nutzen, durch- aus eine Möglichkeit böte, sich mit einem eigenen Ansatz an der Debatte zu beteiligen. Aber diese Möglichkeit scheint in Deutschland nur auf dem Papier zu stehen, denn nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch der Staat – die Länder und der Bund – lockern in dieser Zeit ihr starkes, über 200 Jahre altes Mandat für die Forstwirtschaft. Am direktesten trifft es die Forstleute in Ostdeutschland, die einen plötzli- chen Umbruch vom alles umfangenden Staatlichen Forst- wirtschaftsbetrieb der DDR in eine unendliche Forstreform auf Länderebene erleben, die als schleichender Niedergang erfahren wird. In einer rasanten Ausweisung von Schutzge- bieten werden zudem große Waldgebiete aus der Nutzung genommen – ein Prozess, der den Forstleuten als Entwer- tung der Flächen erscheint, von Politikern jedoch als ihre Umwandlung in „Tafelsilber“ gefeiert wird.

Auch in den alten Bundesländern lockert der Staat sukzes- sive die Bindung an einen ganzen Berufsstand – wie zuvor schon jene zu Post und Bahn. Das sichtbarste Zeichen ist die Tilgung der Bezeichnung „Forsten“ aus den Namen der Landes- und Bundesministerien. Doch auch im täglichen Geschäft, im Personalabbau, in der öffentlichen Anerken- nung, selbst im persönlichen Verhältnis zu den politischen Akteuren des Staates, macht sich der Wandel bemerkbar (Anders 2006).

Aus dieser Erfahrung heraus erkennen die meisten Forstleu- te im Biodiversitätsdiskurs nur einen weiteren Beleg für ihre politische Verabschiedung. Sie sehen auch kaum forstliche Schnittstellen, für die jemand Interesse zeigen würde. Im Gegenteil: Der seit über 100 Jahren aktiv und oftmals mit Leidenschaft betriebene forstliche Naturschutz wird nicht gewürdigt, Nutzung überhaupt erhält einen anrüchigen Bei- geschmack. Somit werden von den Forstleuten allgemeine Vorbehalte gegen den Biodiversitätsdiskurs nur zu bereitwil- lig aufgegriffen:

– Das Thema sei in Mitteleuropa verfehlt, denn die Ökosys- teme dieses relativ artenarmen, neophytenreichen und vergleichsweise stabilen Kontinents hätten ganz andere Probleme als die tatsächlich bedrohten Biodiversity Hot Spots, auf die man sich konzentrieren müsse.

– Der Fokus, der mit dem Biodiversitätsdiskurs auf die Ökologie geworfen würde, sei viel zu ungenau und erlaube Wissenschaftlern geradezu nach Willkür, ihre

13 Allerlei Vielfalt – Anmerkungen zum Biodiversitätsdiskurs Allerlei Vielfalt – Anmerkungen zum Biodiversitätsdiskurs

welchem Ende studiert man Universalgeschichte“ aus dem Jahre 1789 gibt Schiller eine Perspektive auf die europäi- sche Landschaft, die hier zitiert sei: „Der menschliche Fleiß hat sie (die Welt, K.A.) angebaut und den widerstrebenden Boden durch sein Beharren und seine Geschicklichkeit über- wunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem dürren Lande Ströme gegeben. Zonen und Jahreszeiten hat der Mensch durcheinandergemengt und die weichlichen Ge- wächse des Orients zu seinem rauheren Himmel abgehärtet.

Wie er Europa nach Westindien und dem Südmeere trug, hat er Asien in Europa auferstehen lassen. Ein heitrer Himmel lacht jetzt über Germaniens Wäldern, welche die starke Menschen- hand zerriß und dem Sonnenstrahl auftat, und in den Wellen des Rheins spiegeln sich Asiens Reben. An seinen Ufern erhe- ben sich volkreiche Städte, die Genuß und Arbeit in munterm Leben durchschwärmen. ... „ (schiller 1970, S. 364)

Was lässt sich aus der Beschreibung Schillers ablesen? Zu- nächst ist ganz deutlich, dass Schiller noch keinen Umwelt- schock kennt, wie er die Europäer seit den achtziger Jahren kollektiv geprägt hat. Seine Sicht scheint damit geradezu naiv, sie wirkt aber auch kühn und lebensbejahend. Vor allem die Rolle der Natur für den Menschen ist interessant: Natur ist kein Maßstab für das menschliche Handeln, ein solcher Maßstab wäre geradezu absurd, denn die Aufgabe des Men- schen ist es ja gerade, der Natur gesellschaftliche Freiheit abzutrotzen. Liest man Schiller genau, kann man annehmen, dass Konzessionen an ökologische Zusammenhänge durch- aus in sein Denken passen würden, allerdings wären dies eben Konzessionen und keine emphatischen Akte. Heute wohlklingende Präfixe wie öko-, bio- oder natur- wären für Schiller vielmehr eindeutig negativ konnotiert!

eigenen Themen darin unterzubringen und finanzieren zu lassen.

– Schließlich sei die Dynamik in der Landschaft vor allem durch die Ökonomie und das Klima bestimmt, die Ver- suche, Biodiversität zu messen, seien dagegen bloße Erbsenzählerei. Entsprechende Vorbehalte werden vor allem gegen den Arten- und Biotopschutz durch akti- ves Management geltend gemacht, in dem z.B. durch Beweidung vergangene Nutzungen nachgeahmt wer- den.

Es kennzeichnet die historische Situation beim Einsetzen des Biodiversitätsdiskurses, dass Argumente wie die oben genannten nicht öffentlich formuliert, sondern lediglich unter den Forstleuten selbst ausgetauscht werden. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass das Selbstverständnis forstli- chen Handelns von einer ganz anderen Prägung ist als jenes der Ökologiebewegung. Dieser grundlegende Unterschied soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Schillers Vorstellung von Kulturlandschaft

Das Selbstverständnis forstlichen Handelns wurzelt in seiner Entstehungszeit. Es ist getragen vom damals vorherrschen- den geschichtsphilosophischen Optimismus, der sich auch und gerade im Verhältnis zur genutzten Natur ausdrückt.

Werfen wir also einen Blick in die Pionierzeit der modernen Forstwirtschaft, den wir ausnahmsweise einmal nicht auf die Begründer des Faches richten, sondern zu Friedrich Schiller, weil dieser den Optimismus seiner Zeit so klar und leuchtend formuliert hat. In seiner Jenaer Antrittsrede „Was heißt und zu

Forstgeschichtliche Ausstellungstafel im Harz, 2006: Die geistige Welt um Cotta in der Goethezeit. Das Selbstverständnis der Forstleute ist wie kaum ein anderes modernes Handlungsfeld eng an die Ideen seiner Entstehungszeit gebunden.

14 Allerlei Vielfalt – Anmerkungen zum Biodiversitätsdiskurs

– sie sind von beinahe anthropologischer Notwendigkeit, aber als Positionen auch nicht ohne ihre Antithese aufrecht zu erhalten.

Die Forstwirtschaft ist dagegen bisher immer davon ausge- gangen, dass es zwischen beiden Ansätzen einen Kompro- miss gibt; dass das Gesetz des Standortes und das Gesetz der Ökonomie in der konkreten Arbeit des Försters vor Ort versöhnt werden können. Dieser Anspruch mag oft gebro- chen worden sein, es gibt aber in den letzten 250 Jahren hinreichend Beispiele für seine Umsetzung, die manchmal sogar von beeindruckender kulturlandschaftlicher Qualität sind. So erklärt sich wohl die ungebrochene Zuversicht der Forstleute, eine nachhaltige Nutzung der Natur könne auf Dauer die Welt nur besser und schöner machen. Und nun – eine globale Biodiversitätsdebatte. Wozu? Oder, wie es oft von den Förstern zu hören war: Lasst uns doch einfach un- sere Arbeit machen!

Ordnung und Assoziationsraum des Diskurses

Auch wenn man den latenten Optimismus der Forstleute nicht teilen mag, muss man anerkennen, dass der Begriff Biodiversität im Spannungsfeld von Wissenschaft und Poli- tik Orientierungsprobleme und durchgehende Unsicherhei- ten verursacht.

Dies hat weniger mit den verschiedenen Skalenebenen bio- logischer Vielfalt zu tun. Das Neben- und Übereinander von genetischer Vielfalt, Artendiversität und Ökosystemdiversität macht die Sache nur kompliziert, vor allem zu kompliziert für einen öffentlichen Diskurs, weshalb die Wissenschaft sich stets in einem Sog von zuweilen riskanten Vereinfa- chungen behaupten muss. Viel bedeutsamer aber sind die unterschiedlichen Begründungen für den Wert von Biodiver- sität schlechthin. Diese oszillieren zwischen verschiedenen Polen.

Die Anerkennung biologischer Vielfalt als gegebenem Ei- genwert der Natur unterläuft letztlich jedes menschliche Werturteil und jeden differenzierenden Bewertungsmaßstab, weshalb diese Strategien letztlich doch in eine ästhetische Bewertung natürlicher Vielfalt münden. Dagegen stehen eher funktionale Begründungen, die in erster Linie auf die Notwendigkeit biologischer Vielfalt zum Erhalt unserer Öko- systeme verweisen. Diese Strategie läuft jedoch Gefahr, bestimmte Erscheinungen natürlicher Vielfalt, die nicht funk- tional begründbar sind, als wertlos auszugrenzen. Also blei- ben ökonomische Begründungen, die biologische Vielfalt in erster Linie als Ressource definieren. Dass auch ein solcher Zugang große Teile der betroffenen Mannigfaltigkeit des Le- bens ausgrenzt, versteht sich von selbst (vgl. norton 1992).

Die Unzulänglichkeiten einfacher und im Alltag leicht zu ver- mittelnder Begründungen für den Wert von Biodiversität, führen letztlich zu einem mehr oder weniger drastisch artiku- lierten moralischen Appell, behutsam mit der Natur umzuge- hen. Dadurch wird, was als ökologischer Notstandsbefund (bedrohte Vielfalt) begonnen hat, zu einer Tugendforderung (vgl. ehrenfeld 1992).

Im öffentlichen Bewusstsein korreliert das Thema der Vielfalt mit verschiedenen Naturbegriffen, die zwischen den Ideen der Schönheit, des Friedens und der Gesundheit stehen. Der Vorstellung der seltenen Natur, die wegen des fokussierten Artensterbens im Mittelpunkt steht, gesellen sich Konzepte der stabilen Natur (Kreislaufdenken), der schönen Natur (als Gegenpol zur hässlichen Zivilisation), der guten Natur (als Gegenstück zum egoistischen Menschen) und nicht zuletzt Außerdem findet man in der kurzen Passage sogar einige ge-

naue Angaben über die Besonderheit von Kulturlandschaft.

So scheint die Nutzung und Züchtung von Neophyten gera- dezu ein prägendes Merkmal menschlicher Kultivierung zu sein. Die Beschreibung: „ein heitrer Himmel lacht jetzt über Germaniens Wäldern, welche die starke Menschenhand zer- riß und dem Sonnenstrahl auftat“ spannt gleichsam einen Bogen von den ersten Rodungen bis hin zum forstlichen Handeln am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Aber Schiller ist darum kein Verfechter einer kühlen, nach rein ökonomischen Zwecken ausgerichteten Landnutzungspolitik. Der Emphase seiner Worte kann man entnehmen, dass Kulturlandschaft für ihn bedeutet, die Landschaft wie einen großen Garten zu gestalten, das menschliche Habitat also auch nach ästheti- schen Gesichtspunkten einzurichten.

Die meisten dieser Aspekte finden wir auch noch im heutigen beruflichen Selbstverständnis vieler Forstleute. Sie haben sich trotz Waldsterbensalarm und Forstreformen, trotz Kala- mitäten und wirtschaftlichen Rückschlägen einen gewissen Optimismus im Umgang mit der Natur bewahrt. Dies hat vor allem mit einer einfachen Erfahrung zu tun, die sie über Ge- nerationen gemacht haben: Nachhaltige Forstwirtschaft in attraktiven Wäldern ist möglich.

In der Landnutzung und ihrer Politik gibt es eine immer wieder aufkeimende Grundfrage: Soll sich die Landschaft der neuen Technologie anpassen oder muss sich die Technologie den Bedingungen der Landschaft anpassen? Die erste Variante ist blind gegenüber der besonderen Landschaft, sie richtet alles unbarmherzig nach den Maßstäben der menschlichen Werkzeuge aus. Die zweite Variante ist blind gegenüber den sich ändernden Möglichkeiten menschlicher Arbeit und Pro- duktion, sie verharrt in der Illusion, der Fortschritt schade in jedem Fall der Natur. Beide Positionen sind Ausdruck unse- res widersprüchlichen Verhältnisses zur natürlichen Umwelt Der Fingerhut am Wegesrand sieht aus wie zufällige Natur, könnte aber auf ein ästhetisches Gestaltungsbedürfnis des Försters zurückgehen. Die forstliche „Spielerei“ wird im Allgemeinen unterschätzt.

Allerlei Vielfalt – Anmerkungen zum Biodiversitätsdiskurs 15 0330562 l). Hier standen die Forstleute als Stake- holder in Bezug auf ein Leitbild klimaplastischer Waldentwicklungstypen im Mittelpunkt (Anders et al.

2007).

Im Folgenden werden jene Aspekte aufgegriffen, die von den Forstleuten in Bezug auf das Thema „Vielfalt“ thematisiert wurden. Das sich dabei abzeichnende Bild weicht z.T. von jenen Fragen ab, die im Biodiversitätsdiskurs eine Rolle spie- len, z.T. fehlen wiederum fachliche Fragestellungen, die be- kanntermaßen eigentlich zum forstlichen Alltag im Umgang mit Biodiversität gehören. Aus dieser Differenz lässt sich u.

E. ein fruchtbarer Dialog entwickeln. Die Befragungen waren nicht repräsentativ. Ihre Ergebnisse sollen also nicht als Be- fund gewertet werden, sondern als Anregung, Aspekte aus dem forstlichen Arbeitsalltag in wissenschaftliche, fachliche oder gar öffentliche Auseinandersetzungen einzubringen und so den Biodiversitätsdiskurs zu bereichern und Spielräume für forstliches Handeln zu gewinnen.

Ästhetische Vielfalt: Vorlieben und „Spielerei“

Exkursion mit einem Förster in der Schorfheide. Auf die Pracht des reichlich im Revier stehenden Fingerhuts ange- sprochen, bekennt der Förster, er säe die Blumen selbst aus.

„Ich habe immer ein paar Samen in der Tasche und streue sie aus, wenn ich im Wald unterwegs bin. Das ist so meine Spielerei, weil ich es schön finde.“

Ein so oder ähnlich ausgeprägtes ästhetisches Bedürfnis lässt sich bei den meisten praktisch im Wald arbeitenden Förstern feststellen. Der Ästhetik mag nicht das Hauptau- genmerk des Försters gelten, aber sie ist wichtig. „Jeder Jä- ger sollte an seinen Hochständen ein paar Gehölze setzen.

Das macht doch keine Mühe und es bringt so viel für die Landschaft.“ Und wirklich: Ist man einmal im Wald unter- wegs, stößt man auf Schritt und Tritt auf Spuren forstästhe- tischen Wirkens.

Ästhetische Fragen spielen im Biodiversitätsdiskurs eine untergeordnete Rolle; sie werden unterschätzt. Denn letzt- lich werden aus einem ästhetischen Bedürfnis in der Land- schaft zahlreiche und manchmal tief greifende Eingriffe vor- genommen. Die Toleranz oder Intoleranz gegenüber Arten, ihre gezielte Ansiedlung, der Erhalt von Altbäumen etc.:

Dies alles sind primär ästhetische Gestaltungsimpulse in der Landschaft. Eine gezielte und sensible Dokumentation der der erhabenen Natur (die den Menschen als Teil der ganzen

Dynamik einschließt) zur Seite. In diesem Assoziationsraum richten Begriffe wie „invasiv“, „gebietsheimisch“, „Florenver- fälschung“ oder „Störung“ ein veritables Durcheinander an, weil sie jeweils bestimmte Naturvorstellungen ad absurdum führen. Diese Irritationen schaffen zusätzliche Unsicher- heiten. Wer sich in eine fachliche Auseinandersetzung um forstliche Beiträge zur Biodiversität nun noch einmischen und mehr sagen will als: „Der Wald ist auch gut für die Bio- diversität“, muss mit diesen Unsicherheiten fertig werden.

Im Spannungsfeld einer den Begriff zuweilen überbeanspru- chenden Wissenschaft und einer öffentlichen Indienstnahme durch die Ökologiebewegung waren die Forstleute mit die- ser Aufgabe oftmals überfordert. Also entschieden sich viele, abzuwarten und hofften, der Diskurs werde über kurz oder lang durch einen anderen abgelöst. Im forstlichen Volks- mund sagte man dazu: „Bald werden sie sowieso eine neue Sau durchs Dorf treiben.“ Aber diese Erwartung wurde nicht bestätigt. Das Thema Biodiversität steht noch immer auf der Agenda, auch wenn viele Zeichen eine Renaissance der Nutzung ankündigen. Wenn Diskurse eine solche Stetigkeit entwickeln, ist dies ein Zeichen dafür, dass sie letztlich doch nicht redundant sind und in ihnen Fragen verhandelt werden, die für das menschliche Leben bedeutsam sind.

Befragung unter Forstleuten in Brandenburg – Suche nach Anschlussmöglichkeiten an den Bio- diversitätsdiskurs

Durch ihre Reaktion auf den Biodiversitätsdiskurs haben große Teile der Forstleute auch Chancen verpasst. Erstens schöpften sie die Möglichkeiten nicht aus, ihre eigene Arbeit angemessen öffentlich als eine Arbeit für die Nutzung und Entwicklung biologischer Vielfalt darzustellen. Somit müssen sie heute oftmals mit einer verzerrten Wahrnehmung ihrer Ar- beit fertig werden.

Zum anderen aber sind in den letzten Jahren von der Bio- diversitätsforschung durchaus relevante Impulse ausgegan- gen, die die forstliche Nutzung selbst betreffen. Diese Im- pulse sind fachlich oftmals aufgegriffen worden, sie werden aber von den Forstleuten immer noch gern als äußere Zu- mutungen wahrgenommen. Das Sprachproblem zwischen Forstwirtschaft und Ökologiebewegung ist also nicht über- wunden. Deshalb soll nun im zweiten Teil ein Blick auf den forstlichen Alltag geworfen und danach gefragt werden, wel- che Anschlussmöglichkeiten an den Biodiversitätsdiskurs sich daraus ergeben. Dieser Blick basiert auf Befragungen unter Förstern und Försterinnen in drei Forschungsverbün- den des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF):

OFFENLAND (Offenland-Management auf ehema- 1.

ligen und in Nutzung befindlichen Truppenübungs- plätzen - Naturschutzfachliche Grundlagen und prak- tische Umsetzung, FKZ 01 LN 0008). Hier wurden die Förster und Försterinnen vor allem zu ihrer Perspekti- ve zur Offenhaltung von naturschutzfachlich wertvol- len Flächen befragt.

SUBICON (Successional Change and Biodiversity 2.

Conservation, FKZ 01LC0618A2). Hier wurden die Förster zu ihrer Arbeit in der Braunkohlenrekultivie- rung und der sich anschließenden Nutzung der Berg- baufolgelandschaft befragt).

NEWAL-NET (Nachhaltige Entwicklung von Wald- 3.

landschaften im Nordostdeutschen Tiefland, FKZ

Stadtforst Lychen, 2007. Das Schild am Eichenpfahl im Laubmischwald weist auf die große Douglasie. Vielfalt im Wald kann verschiedene Bedeutungen haben.

16 Allerlei Vielfalt – Anmerkungen zum Biodiversitätsdiskurs

sie nicht durch eigenes Engagement vorangingen, waren sie für andere Naturschützer, etwa beim Brutvogelschutz oder bei der Sicherung von Naturdenkmalen, die ersten An- sprechpartner. Diese Schicht naturschützerischen Handelns hat sich bis heute erhalten. Häufig sind Förster als Natur- schützer in lokale Beziehungen zu anderen Menschen einge- bunden und nehmen eine Verantwortung in „ihren“ Wäldern wahr. Diese Form der Bindung ist ähnlich individueller Natur wie die ästhetische Gestaltung der Wälder – einzelne Per- sonen wie Forstmeister Max Kienitz (1849 – 1931) in Chorin haben hier ganze Waldlandschaften geprägt, über die man Jahrzehnte später noch staunen kann.

Der individuellen Bindung des Försters an seine Flächen entsprechend, ist diese Form des Engagements jedoch kei- ne, die außerhalb des lokalen Umfelds viel von sich reden macht. Es ist ja gerade das Besondere an diesem Handeln, dass es weder auf der Grundlage eines politischen Auftrages noch auf der Basis einer langfristigen fachlichen Planung er- folgt. Deshalb hat die elementare Schicht des naturschütze- rischen Engagements der Förster kaum Eingang in den Bio- diversitätsdiskurs gefunden, oftmals zu deren Ärger. Für eine

„stillen“ forstlichen Landschaftsformung wäre deshalb eine lohnende Aufgabe.

Auch in der Forstästhetik von Heinrich Rudolf von Salisch (1846 – 1920) ist ein ganzheitlicher, ein „schillernder“ Gestal- tungsanspruch unüberhörbar: „Forstästhetik ist die Lehre von der Schönheit des Wirtschafswaldes. … Forstwirtschaft, unter Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte betrie- ben, werde ich Forstkunst nennen. Die Forstkunst ist ein Zweig der Landverschönerkunst, deren Aufgabe es ist, die Erde zum schönen Wohnort der Menschheit auszubilden.

Die Landverschönerkunst bildet ihrerseits einen Zweig der allgemeinen Kulturkunst der Erde“ (von sAlisch 1910, S. 1).

Aber sind diese Impulse aus forstlicher Sicht überhaupt le- gitim? Sind sie im Interesse des Waldbesitzers? Und richten sie nicht auch Schaden an? Bei vielen Forstpionieren lässt sich die Ambivalenz ästhetischer Intuition bis heute gut er- kennen – etwa bei Rudolf Heusohn, dessen Rekultivierungs- forste einen hervorragenden, oftmals ästhetisch vermittelten Sinn für die Möglichkeiten des Standorts bezeugen und doch auch, wie die heutigen Revierleiter beklagen, manchen fachlichen Missgriff beinhalten („Diese Zerreichen kriege ich einfach nicht aus dem Revier!“). Die „Spielerei“ ist deshalb beinahe ein fester Terminus in der forstlichen Alltagssprache geworden, in dem sich der stille Verweis auf ein Bedürfnis mit einer gewissen Geringschätzung mischt. Von der klassi- schen Hochachtung vor dem frei spielenden Menschen kann also keine Rede sein. „Hier haben sie alles Mögliche an den Wegen angepflanzt. Das war so bissl Spielerei“, äußert ein Förster über Rekultivierungsforste in der Niederlausitz. Mit anderen Worten: Wirklich ernst nehmen kann man es nicht und vielleicht schadet es sogar.

Und doch sollte man anerkennen: Das ästhetisches Verhält- nis der Förster zu ihren Wäldern ist wichtig. Es bildet die Grundlage für ein oftmals lebenslanges Engagement für ihre Wälder und es hat den Wäldern als Teil der Kulturlandschaft am Ende mehr genutzt als geschadet. Man sollte dieses Be- dürfnis nicht gering achten oder als individuelle Schrulligkeit abtun. Unter ökonomischem und fachlichem Druck sehen sich viele Förster mit ihren Gestaltungsvorstellungen heute in der Defensive. Deshalb sollte ihr Gestaltungsanspruch in selbstbewusste fachliche Kooperationen münden, für die es auch gute Voraussetzungen gibt. Denn dass Schönheit und Zweckmäßigkeit Hand in Hand gehen, ist ein weiteres Relikt des klassischen historischen Optimismus, das sich immerhin nicht nur bei Förstern, sondern auch bei Landschaftsplanern und bei den meisten Naturschützern gehalten hat.

Vielfalt an Arten und Lebensräumen: Naturschutz als Aufgabe des Försters

Der Waldnaturschutz im Sinne eines Handelns für Arten- und Biotopvielfalt jenseits der Baumartenwahl gehört zu den amtlichen Aufgaben der Förster, das war von jeher so.

Mit dieser einfachen Feststellung könnte man es eigentlich bewenden lassen, hätten nicht in den letzten Jahrzehnten tief greifende Veränderungen zu einem professionellen, das heißt berufsmäßig und fachlich eingeschränkten Begriff von Naturschutz geführt.

Traditionell war der Naturschutz als eine ehrenamtliche Tä- tigkeit in der Heimatpflege verankert, gesetzliche Rahmen- bedingungen entwickelten sich erst nach und nach. Hier engagierten sich Menschen, die sich auf die eine oder an- dere Weise mit ihrer natürlichen Umwelt verbunden fühlten.

Die Förster gehörten häufig zu diesem Personenkreis. Wo

Exkursion in die Waldwirtschaft, 2007. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Förstern, Touristikern, Wissenschaftlern, Künstlern und Naturschützern arbeitet im Revier Chorin an einem „WaldBilderWeg“, der auf eindrucksvolle Weise zeigt, dass Vielfalt eine ökologische, eine ökonomische und eine ästhetische Dimension hat.

Wenn man nichts tut – Flächen wie diese in der Nähe von Groß Schönebeck zeigen eine Zukunft, die mittelfristig aus Traubenkirsche und Landreitgras besteht. Vor allem solche Flächen machen den Wert des forstlichen Handelns für die biologische Vielfalt kenntlich.