© F. Enke Verlag Stuttgart Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, Heft 5, Oktober 1988, S. 328-348

Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren?

Empirische Ergebnisse zum Güteverfahren vor dem Schiedsmann

Dorothea Jansen

Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Lothringerstr. 78, D-5000 Köln 1

Z u s a m m e n f a s s u n g : Der Beitrag knüpft an das in Heft 1/1988 vorgestellte Modell zur Analyse von Vermittlungs

verfahren an und konfrontiert die dort entwickelten Hypothesen mit Daten zu 194 Schiedsmannsverhandlungen. Das Ergebnis von Vermittlungsverfahren wird - entgegen seiner Legitimation durch Parteiautonomie - nicht in erster Linie von den Parteien, sondern vom Vermittler bestimmt. Das Ziel des Vermittlers, das Verfahren erfolgreich durchzufüh

ren, führt ihn zu einer rechtspolitisch bedenklichen Ausbeutung seiner Situationsmacht zu Lasten der schwächeren Partei. Sind dagegen beide Parteien „autonom“ und überlassen dem Vermittler die Situationssteuerung nicht, so ist ein erfolgreicher Abschluß theoretisch nur unter bestimmten Bedingungen möglich, die sich aus der spieltheoretischen Analyse des Gefangenendilemmas ergeben. D ie Daten zeigen, daß diese Bedingungen durch die Komplexität der Parteibeziehungen nicht adäquat zu operationalisieren sind. Vielmehr ist als zweite, hinreichende Bedingung die Höhe und subjektive Wahrscheinlichkeit der durch die Kooperation der Streitparteien abgewendeten Verluste zu berück

sichtigen.

1. Einleitung

In der Rechtssoziologie und -politik haben auf Vermittlung basierende Verfahren seit dem Ende der Reformära und mit dem Beginn der Diskus

sion um die Überlastung der Gerichte und die Prozeßsucht der Bürger Konjunktur. Kleinere Streitigkeiten sollen von den Gerichten weg auf Schieds- und Schlichtungsstellen der verschieden

sten Provinienz verlagert werden (vgl. Benda 1979;

Pfeiffer 1981; Strempel 1981 und 1983; Broschüre

„Schlichten ist besser als Richten“ Reihe: Bürger- Service 1983; BMJ 1987). Diese Verfahren sollen billiger, schneller und bürgernäher arbeiten als die Gerichte. Sie sollen nicht Recht und Schuld klä

ren, sondern zu einer interessenausgleichenden Kompromißlösung führen, die dem subjektiven Gerechtigkeitsgefühl der Parteien entspricht. An

ders als Gerichtsverfahren setzen Vermittlungsver

fahren auf die Partizipation der Parteien. Ziel ist die parteiautonome Einigung, an der der Vermitt

ler lediglich als Katalysator des Gesprächs der Parteien mitwirkt. Diese Autonomie der Parteien ist die Legitimationsgrundlage der Verfahren. Sie soll auch die Einhaltung der Verhandlungslösun

gen garantieren. Die dem Konflikt zugrundelie

genden Sozialbeziehungen sollen erhalten bleiben, Regelungen für die Zukunft gefunden und künfti

ge Konflikte vermieden werden (vgl. Blankenburg et al. 1980; Gottwald 1981; Blankenburg et al.

1982; Falke/Gessner 1982 a; Abel 1982c).

Der folgende Beitrag will aufzeigen, daß die Vor

stellungen der Befürworter konsensueller Kon

fliktregelungsverfahren (Informal Justice) einen

erheblichen Mittelschichtbias tragen. Vorausset

zung ihres Funktionierens sind aktive, handlungs

kompetente Streitparteien. Anhand von Daten zu Vermittlungsverfahren vor dem Schiedsmann läßt sich jedoch zeigen, daß diese Voraussetzung in der Regel fehlt. Das Verfahrensergebnis wird deshalb nicht in erster Linie von den Parteien, sondern vom Dritten im Streit bestimmt. Dessen Ziele sind in der Alternativendiskussion viel zu wenig reflek

tiert worden. Sie führen zu rechtspolitisch bedenk

lichen Konsequenzen, wenn Einigungen mit der strategischen Ausbeutung der weniger handlungs

fähigen Partei durch den die Verhandlung bestim

menden Vermittler erkauft werden. Weiter läßt sich anhand der hier vorgestellten Daten zeigen, daß in den vergleichsweise seltenen Fällen hoher Handlungskompetenz auf beiden Seiten ein spiel

theoretisches Modell auf die Vermittlungssituation angewandt werden kann.

2. Theoretischer Rahmen

Theoriegrundlage der vorgestellten Untersuchung ist die von Langenheder (1975) formulierte Hand

lungstheorie mit einer von Esser (1980) vorgeleg

ten attributionstheoretischen Erweiterung. Perso

nen entscheiden sich auf der Grundlage ihrer Lern

erfahrungen und wahrgenommenen gegenwärtigen und künftigen (Ziel-)Situationen für diejenige Handlung, von der sie den meisten Nutzen erwar

ten. Die Alltagstheorie einer Person verknüpft gegenwärtige und künftige Situationen durch Übergangsbedingungen und -Wahrscheinlichkei

ten. Hinsichtlich der Struktur der Alltagstheorien

Dorothea Jansen: Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren? 329

unterscheidet Esser zwischen einem P-Typ (Per

son-Typ) und einem U-Typ (Umgebungs-Typ) des Handelns. P-Typen vertrauen auf die Manipulier

barkeit ihrer Umgebung durch eigenes Handeln, während U-Typen dazu tendieren, abzuwarten und anderen die Steuerung der Situation zu über

lassen. Aufgrund typischer Sozialisationsumge

bungen korreliert diese Neigung zum Deferenzver- halten mit Merkmalen wie Geschlecht, Bildung und Berufsstatus. Je unbekannter des weiteren eine Situation für eine Person ist, desto eher ten

diert sie zu Deferenzverhalten (ausführlicher: Jan

sen 1988a: 6f.).

Vermittlungsverfahren sind für den größten Teil der Bevölkerung weitgehend unbekannte Situatio

nen. Erlerntes Standardverhalten für unbekannte, nicht definierte Situationen ist Deferenz, d. h. die Steuerung der Situation und damit auch ihre Aus

beutung wird anderen überlassen. Die Erwartun

gen der Informal Justice-Anhänger an die Partizi

pation der Parteien erweisen sich damit als illuso

risch. Sie gelten allenfalls für eine kleine Minder

heit mit hoher Handlungskompetenz und starker interner Attributierung, die auch in nicht-definier- ten Situationen ihre eigenen Ziele aktiv verfolgen.

Können die Partizipationsansprüche nicht einge

löst werden, so kommt aber nicht den Zielen und Gerechtigkeitsvorstellungen der Parteien, sondern dem Vermittler die entscheidende Rolle im Ver

fahren zu. Meine These ist, daß das Ziel des Ver

mittlers, das Verfahren erfolgreich abzuschließen, ihn zu einer problematischen Ausbeutung seiner Situationsmacht führen kann. Dies ist um so wahr

scheinlicher, wenn es sich bei dem Vermittler um einen psychologischen und/oder juristischen Laien handelt, dem andere Zielvorstellungen (etwa nicht-direktive, nicht-wertende Verhandlungsfüh

rung oder juristische Lösung des Falls) nicht zu

gänglich sind. Ergebnis der Erfolgsorientierung des Vermittlers wird die systematische Ausbeu

tung von Parteien mit hoher Kompromißbereit

schaft und geringer Handlungskompetenz sein.

Unter der Voraussetzung, daß wenigstens eine Sei

te ihm die Verhandlungssteuerung überläßt, kann er auf Kosten der schwächeren Partei Einigungen zustandebringen. Bei Fehlen der Partizipations

voraussetzungen führt Informal Justice zu einer systematischen Übervorteilung der weniger hand

lungsfähigen Streitparteien (ausführlicher: Jansen 1988a: 8).

Erfolgreiche Vermittlung kann zweitens unter spe

zifischen Bedingungen auch als parteiautonome Einigung Zustandekommen. Die Situation von

zwei handlungskompetenten Parteien kann als Ge

fangenendilemma beschrieben werden, in der je

der Seite Unnachgiebigkeit als günstigste Hand

lungsalternative erscheint. Diese paradoxe Blok- kierung läßt sich dann zugunsten beiderseitigen Nachgebens auflösen, wenn zwischen den Parteien eine sogenannte „institutionen-generierende Situa

tion“ (Voss 1985; Raub/Voss 1986) besteht. Die Lösung des Gefangenendilemmas führt über ein sogenanntes Superspiel. Das sind mehrere hinter

einandergeschachtelte Spiele des gleichen Typs.

Für das iterierte Gefangenendilemma gibt es bei bestimmten Bedingungen eine Gleichgewichtslö

sung, die Kooperation im Einzelspiel vorschreibt.

Diese Bedingungen sind - kurz zusammengefaßt - Unabsehbarkeit des Superspielendes, ausreichen

de Wertigkeit künftiger Kooperationsgewinne im Verhältnis zum Verzicht auf Ausbeutungsgewinne (= niedriger Diskontfaktor), Koorientierung der Akteure und vollständige und vollkommene Infor

mation beider Seiten (ausführlicher: Jansen 1988 a:

9ff.; vgl. zur theoretischen Ableitung der Bedin

gungen Voss 1985).

Auf die Situation der beiden handlungskompeten

ten Konfliktparteien angewandt, bedeutet das: Die Parteien müssen sich in einer auf absehbare Zeit andauernden Beziehung befinden (unendliches Su

perspiel), sie müssen erwarten können, daß ein aktueller Verzicht auf die „Ausbeutung“ des Geg

ners durch künftig in diesem Verhältnis anfallende

„Gewinne“ ausgeglichen wird (Diskontfaktor).

Dies ist um so wahrscheinlicher, je enger die Be

ziehung und je kostspieliger eine Nichteinigung für beide Seiten ist. Sie müssen Reziprozitätsnormen entwickelt haben, die eine bestimmte Aufteilung des „Gewinns“ steuern (Koorientierung). Und sie müssen ausreichend sicher sein, daß sie sich auch in Zukunft über das Verhalten des anderen valide Informationen beschaffen können, damit keine Anreize zu einer versteckten Nichtkooperation entstehen. Empirisch lassen sich die Bedingungen einer institutionen-generierenden Situation am ehesten an den Indikatoren Verhältnis der Partei

en zueinander und Intensität des Konflikts festma- chen.

Der wesentlichen Bedeutung der Parteibeziehung trägt auch das in der rechtssoziologischen Alterna

tivendiskussion von Falke und Gessner (1982 a und 1982 b) entwickelte Modell der Konfliktnähe Rech

nung. Die Thematisierung eines Konflikts in recht

lichen Kategorien, die eine Verhandlung ausschlie

ßen, ist in diesem Modell um so wahrscheinlicher, je geringer die Komplexität der Parteibeziehungen

330 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, Heft 5, Oktober 1988, S. 328-348

(person-, rollen- und normbezogene Konflikte) und je geringer die Interdependenz des Teilsy

stems, dem der Konflikt entstammt (Falke/Gessner 1982b: 31). Während Vermittlung in diesem Mo

dell bei person- und rollenbezogenen Konflikten angemessen ist, bleibt bei rein normbezogenen Konflikten nur der Richter als konfliktnahe Streit

beendigungsinstanz. Dagegen wird im hier vertre

tenen Modell von Vermittlungsverfahren deutlich, daß komplexe Parteibeziehungen nur in einem Sonderfall notwendige Bedingungen von Vermitt

lung sind, nämlich dann, wenn beide Parteien als P-Typen die Steuerung der Verhandlung selbst in die Hand nehmen. Unterstellt man, daß konflikt

nahe Streitbeendigungsformen erfolgreicher sein sollten als nicht konfliktnahe, so ergibt sich im Lichte der Entscheidungs- und Spieltheorie eine Reformulierung des Theorems der Konfliktnähe:

Hohe Konfliktkomplexität, d. h. enge Parteibezie

hung, impliziert bei handlungskompetenten Streit

parteien die Entstehung einer institutionen-gene- rierenden Situation. Nur im Falle nicht-deferenter Parteien sollte daher ein positiver Zusammenhang zwischen Vermittlungserfolg und Parteibeziehung bestehen (ausführlicher: Jansen 1988a: 12ff.).

Im folgenden werden die hier entwickelten Hypo

thesen zur Partizipation der Parteien im Verfah

1 D er Schiedsmann ist eine noch aus dem vorigen Jahr

hundert stammende vor- und außergerichtliche Ver

mittlungsinstitution zur Beilegung kleinerer strafrecht

licher Vorwürfe und zivilrechtlicher Streitigkeiten (vgl.

Falke 1977, Bierbrauer et al. 1978). Im G efolge der Diskussion um Alternativen zur überlasteten Justiz hat diese inzwischen fast verkümmerte Institution erneute Aufmerksamkeit erfahren (vgl. Seetzen 1980, 1982;

Donnepp 1981). D ie Schiedsleute sind juristische und psychologische Laien, die von der Gemeinde in ihr Ehrenamt gewählt werden. Das Güteverfahren vor dem Schiedsmann wird durch einen Antrag des „An

tragstellers“ beim zuständigen Schiedsmann in Gang gesetzt. D er Schiedsmann lädt beide Parteien zu einer Aussprache, die in der Regel abends in der Wohnung des Schiedsmanns stattfindet. Können sich die Parteien unter Anleitung des Schiedsmanns einigen, so proto

kolliert dieser den Vergleich, der vollstreckbar ist.

Kommt es nicht zur Einigung, so steht den Parteien der Rechtsweg offen. Obligatorisch vorgeschaltet ist dieses Güteverfahren vor einer Privatklage in bestimmten Strafsachen (einfache Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruch etc.). In Zivilsachen ist das Vorver

fahren aus der Sicht des Antragstellers optional. Wird es allerdings beschritten, müssen in NRW beide Partei

en nach Ladung durch den Schiedsmann bei Andro

hung von Ordnungsgeld zum Termin erscheinen (Schm O N W ).

ren, zur Situationssteuerung und Ausbeutung durch den Vermittler und zu den Bedingungen des Erfolgs von Vermittlungs verfahren anhand von Daten zu 194 Vermittlungsverfahren vor dem Schiedsmann1 auf ihre Tragfähigkeit überprüft2.

3. Ergebnisse

3.1 Partizipation der Parteien im Verfahren Die Partizipation der Parteien im Güteverfahren ist gering. Nach einer ersten Phase der Verhand

lung, in der der Schiedsmann sich um die Aufklä

rung des Sachverhalts bemüht und an der die Par

teien - wenn auch meist reaktiv - noch vergleichs

weise stark beteiligt sind, sinkt die Partizipation der Parteien in der eigentlichen Verhandlungspha

se drastisch ab. Den ersten Vergleichsvorschlag macht in drei Viertel der Verfahren der Schieds

mann. Nur in etwa jedem fünften Fall kommt der erste Vorschlag von einer der Parteien. Nur jede dritte Partei macht überhaupt während der gesam

ten Verhandlung einen eigenen Einigungsvor- schlag und nur jede zehnte „verhandelt“ mit der anderen Seite über einen Vorschlag.

Der vom Schiedsmann unterbreitete Vorschlag fällt ganz überwiegend zugunsten des Antragstel

lers aus. 70% der ersten Vorschläge erfüllen die Forderungen des Antragstellers ganz oder über

wiegend. Nur knapp 20% sind echte Kompromiß

vorschläge, die von beiden Seiten ein etwa gleich starkes Nachgeben verlangen. Hintergrund für die massive Übervorteilung des Antragsgegners ist der

2 D ie Daten wurden im Rahmen der Begleitforschung zur Evaluation der neuen Schiedsmannsordnung NW (Auftraggeber: BMJ) erhoben, die ich am Lehrstuhl für Rechtssoziologie und -philosophic an der Ruhr- Universität Bochum durchgeführt habe. In der Zeit vom 1.9.-3 1 .1 2 .1 9 8 4 wurden alle zivilrechtlichen Gü

teverfahren in Nordrhein-Westfalen sowie in ausge

wählten Amtsgerichtsbezirken zusätzlich gemischte Fälle erhoben. In gemischten Fällen wird neben einem strafrechtlichen Vorwurf (z. B. Sachbeschädigung) eine zivilrechtliche Forderung (z. B. Schadenersatz) erho

ben und verhandelt. Erhebungsinstrumente waren drei zusammengehörige Fragebögen, von denen einer vom Schiedsmann auszufüllen war, und die beiden anderen vom Schiedsmann den Parteien übergeben wurden.

Insgesamt konnten im Erhebungszeitraum 194 Güte

verhandlungen erfaßt werden, wobei neben den Schiedsmannsfragebögen 133 Fragebögen von Antrag

stellern und 101 Fragebögen von Antragsgegnern ein

gingen (vgl. zur Anlage der Untersuchung und den Instrumenten Jansen 1987 b).

Dorothea Jansen: Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren? 331

Ablauf des Vorverfahrens. Während der Antrag

steller fast immer die Gelegenheit hat, seine Sach

verhaltsversion und seine Vorwürfe dem Schieds- mann bei der Antragstellung persönlich vorzutra

gen, haben nur 37% der Antragsgegner - zumeist in eigener Initiative nach Erhalt der Ladung - ein in der Regel telefonisches Vorgespräch mit dem Schiedsmann geführt. Der Ablauf dieses Ge

sprächs unterscheidet sich erheblich vom Vorge

spräch mit dem Antragsteller. Nur in der Hälfte der Gespräche erhält der Antragsgegner die Gele

genheit, seine Version der Geschichte darzustel

len. In 28% der Vorgespräche blockt der Schieds

mann diesen Versuch unter Verweis auf die Ver

handlung ab. Die übrigen Antragsgegner „woll

ten“ laut Angabe des Schiedsmanns den Sachver

halt nicht schildern. Dies ist aber noch vor der Erkundigung nach dem Verhandlungsablauf (44%) das wichtigste Motiv der Antragsgegner für den Kontakt mit dem Schiedsmann (63%).

Die aufgrund der Schiedsmannsangaben erstellte Charakterisierung der Vorverhandlungssituation wird durch die Eindrücke der Parteien bestätigt.

Der Schiedsmann verhält sich im Vorgespräch mit dem Antragsgegner eher ablehnend. Er ist wesent

lich zurückhaltender mit Fragen zum Sachverhalt ebenso wie mit Auskünften über das Verfahren.

Statt über Ablauf und Kosten wie gegenüber dem Antragsteller zu informieren, wird dem Antrags

gegner mit Ordnungsgeld bei Nichterscheinen ge-

Tabeile 1 Partizipation des An

tragstellers in der Verhandlung in Abhängigkeit von seinem Berufssta

tus, der persönlichen Bekanntheit beim Schiedsmann, der Kenntnis der Schiedsmannsinstitution und der Gerichtserfahrung als Kläger bei Konstanz des Streitwerts.

1. Unabhängige Empirische Bereinigte Bereinigte Berufsstatus Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte

niedrig 1,72 1,71 1,72

mittel 1,54 1,54 1,54

hoch 1,75 1,75 1,76

Eta/Beta/Beta 0,20 0,19 0,20

2. Unabhängige

Bekanntheit beim Schiedsmann (SM)

ja 1,63 1,61 1,59

nein 1,65 1,65 1,66

Eta/Beta/Beta 0,02 0,04 0,06

3. Unabhängige

Kenntnis der SM-Institution

nein 1,72 1,73 1,72

ja 1,61 1,61 1,61

Eta/Beta/Beta 0,10 0,10 0,10

4. Unabhängige Gerichtserfahrung

als Kläger 1,56 1,58 1,57

andere Gerichtserfahrung 1,64 1,66 1,65

keine 1,68 1,66 1,67

Eta/Beta/Beta 0,10 0,08 0,08

Multiples R 0,236 0,253

Erklärte Varianz 0,056 0,064

Gesamtmittelwert* 1,64

Basis n = 105

*) Die Ausprägungen der abhängigen Variable, deren Mittelwerte die Tabel

le ausweist, sind:

1 = Partizipation in der Verhandlung (Vorschlag gemacht) 2 = keine Partizipation.

332 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, Heft 5, Oktober 1988, S. 328-348 Tabelle 2 Partizipation des A n

tragsgegners in der Verhandlung in Abhängigkeit von seinem Berufssta

tus, der persönlichen Bekanntheit beim Schiedsmann, der Kenntnis der Schiedsmannsinstitution und der Gerichtserfahrung als Kläger bei Konstanz des Streitwerts.

1. Unabhängige Empirische Bereinigte Bereinigte Berufsstatus Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte

niedrig 1,75 1,71 1,75

mittel 1,64 1,65 1,65

hoch 1,50 1,53 1,49

Eta/Beta/Beta 0,19 0,14 0,20

2. Unabhängige Bekanntheit beim S M

ja 1,52 1,54 1,58

nein 1,68 1,68 1,68

Eta/Beta/Beta 0,16 0,13 0,07

3. Unabhängige

Kenntnis der SM-Institution

nein 1,57 1,53 1,52

ja 1,64 1,65 1,65

Eta/Beta/Beta 0,05 0,10 0,11

4. Unabhängige Gerichtserfahrung

als Kläger 1,48 1,49 1,49

andere Gerichtserfahrung 1,71 1,69 1,70

keine 1,67 1,68 1,67

Eta/Beta/Beta 0,20 0,18 0,18

Multiples R 0,297 0,373

Erklärte Varianz

Gesamtmittelwert* 1,63

0,088 0,139

Basis Z3 II ^1 Ol

*) Vgl. zur Bedeutung der Mittelwerte Anm. * zu Tab. 1.

droht und zur Einigung, d. h. zur Anerkennung der Forderung des Antragstellers geraten. Die sub

jektiv erlebte Parteinahme des Schiedsmanns für den Antragsteller geht aus den Antworten der Parteien deutlich hervor. Fast jeder zweite Antrag

steller (47,2%) fühlt sich schon im Vorgespräch vom Schiedsmann in seinem Recht bestätigt, aber nur 15% der Antragsgegner. 27% der Antragsgeg

ner meinen, der Schiedsmann habe durchblicken lassen, sie seien im Unrecht, dagegen nur 3% der Antragsteller.

Insgesamt ist die Vorverhandlungssituation dazu angetan, den Schiedsmann für den Antragsteller einzunehmen. Er gerät mehr oder weniger freiwil

lig in die Rolle des Anwalts des Antragstellers, der

diesem zu seinem Recht verhilft. Der Antragsgeg

ner wird unverhohlen eingeschüchtert. Er hat we

sentlich weniger Chancen zur Sachverhalts- und Selbstdarstellung, er erfährt wenig über den Ver

fahrensablauf, statt dessen wird ihm mit dem Ord

nungsgeld gedroht und zur „Einigung“ geraten. Er ist somit als deferentes „Opfer“, auf dessen Kosten eine Einigung gehen wird, prädestiniert.

Im folgenden wird untersucht, inwiefern der er

wartungsgemäß niedrige Grad der Partizipation der Parteien im Verfahren mit Indikatoren für den generellen Attributionstyp der Parteien ko variiert.

In Frage kommen hier der Berufsstatus und der Bildungsgrad der Parteien. Als weitere Einfluß

größen, die situationsspezifisch verschiedene At-

Dorothea Jansen: Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren? 333 tribuierungsweisen auslösen, werden die Bekannt

heit des Schiedsmanns als Person3 und als Institu

tion und etwaige Vor er fahr ungen mit Gerichtsver

fahren untersucht. Je mehr Vorerfahrungen vorlie

gen, desto vertrauter ist die Situation der Gütever

handlung für die Parteien, desto seltener sollte Deferenzverhalten sein. Für die Gerichtserfahrung wird postuliert, daß insbesondere Erfahrungen als Kläger dazu führen, die Güteverhandlung als defi

nierte Situation mit strategischen Handlungsmög

lichkeiten zu sehen. Kläger haben im Gerichtsver

fahren eine eher aktivere Rolle als Beklagte und sie verfügen auch tendenziell über positivere Er

fahrungen, da sie in der Regel obsiegen. Der Parti

zipationsgrad der Parteien wird durch den dichoto- men Indikator „eigener Einigungsvorschlag“ ge

messen.

Als Analyseverfahren wurde die multiple Klassifi

kationsanalyse4 (SPSS9, Anova) gewählt. Sie er

laubt es, wie in der multiplen Regression gleichzei

tig den Einfluß mehrerer Variablen zu untersu

chen, stellt aber keinerlei Anforderungen an das Skalenniveau der unabhängigen Variablen5. Ge

genüber der Varianzanalyse hat das Verfahren den Vorteil, daß es mit korrelierten Faktoren umgehen kann. Problematisch bleibt allerdings das Skalen

niveau der abhängigen Variable, für die Intervall

skalenqualität gefordert werden muß. Für den größten Teil der hier vorgestellten Analysen ist diese Einschränkung jedoch ohne Belang, da es sich um dichotome Abhängige handelt (vgl. Opp/

Schmidt 1976: 45ff.; Hummell/Ziegler 1976: E78;

Bortz 1985: Kap. 14). Die ausgewiesenen Mittel

werte können als Prozentsatz der in der zweiten Kategorie befindlichen Fälle bzw. als bedingte Wahrscheinlichkeit interpretiert werden.

Die beiden folgenden Tabellen geben die Einfluß

struktur der allgemeinen und situationsspezifi

schen Indikatoren für den Attributionstyp auf die Verhandlungsbeteiligung wieder. Ihr Beitrag zur Erklärung des Partizipationsgrades der Parteien ist eher niedrig (Antragsteller 6,4%; Antragsgegner 13,9%). D ie Effekte gehen aber zumeist in die vermutete Richtung. Die Erklärungskraft der Un

abhängigen ist für die Partizipation des Antrags

gegners höher als für den Antragsteller. Ursache ist wohl, daß der Antragsgegner angesichts der mangelnden Berücksichtigung seiner Position

3 Der Indikator mißt eigentlich, ob der Schiedsmann die Konfliktpartei persönlich kennt. Es wird aber unter

stellt, daß damit auch die umgekehrte Bekanntheit in der Regel gegeben ist.

durch den Vorschlag des Schiedsmanns eher Grund hat, in die Verhandlung einzugreifen.

Je höher der Status der Parteien ist, desto eher tendieren sie dazu, einen eigenen Vergleichsvor

schlag in der Verhandlung vorzubringen. Bei den Antragstellern ist allerdings in der statushöchsten Kategorie eine Gegentendenz vorhanden. Sie be

4 Die multiple Klassifikationsanalyse liefert ähnlich wie ein Breakdown empirische Mittelwerte der abhängigen Variablen für die Kategorien der unabhängigen Varia

blen. Sie liefert darüber hinaus adjustierte Mittelwerte, die den Einfluß einer unabhängigen Variablen bei Kon

stanz aller anderen Unabhängigen widerspiegeln. Drit

tens können wie in der Varianzanalyse Kovariaten auspartialisiert werden. Der Vergleich der empirischen Mittelwerte, der bereinigten Mittelwerte bei Konstanz der anderen Unabhängigen und der bereinigten Mittel

werte bei Konstanz der anderen Unabhängigen und der Kovariaten zeigt anschaulich die Überlagerung der ver

schiedenen Einflußgrößen auf. Als zusammenfassende Maßzahlen des Einflusses der unabhängigen Variablen werden für jede Unabhängige sogenannte Eta- und Beta-Koeffizienten berechnet. Eta entspricht dem ein

fachen Korrelationskoeffizienten. Beta ist ein Analo

gon zum standardisierten Regressionskoeffizienten. Es gibt die Rangordnung der Einzeleffekte an. Der qua

drierte Beta-Koeffizient ist das Verhältnis der Varianz, die sich unter Zugrundelegung der adjustierten Abwei

chungen vom Gesamtmittel für die untersuchte Varia

ble ergibt, zur Gesamtvarianz in der Abhängigen. Bei korrelierten Unabhängigen ist Beta jedoch kein Maß für die durch die betrachtete Variable erklärte Varianz.

Die Summe der Betas kann den multiplen Korrela

tionskoeffizienten, der ebenfalls ausgewiesen wird, über- oder untertreffen. Zwischen dem quadrierten Beta-Koeffizienten und dem quadrierten partiellen Korrelationskoeffizienten besteht folgender Zusam

menhang:

(1) r212.3.. .n “ ß212.3. (i

.. n “ R22.3., ( i - R21.2.. . n) bzw.

(2) ß212.3.. . n - r2“ r 12.3 . (i

. . n

- R21.3. ,.n) (i - R22.3..

Beta ist also immer dann größer als der partielle Korre

lationskoeffizient, wenn die untersuchte abhängige Va

riable durch alle unabhängigen Variablen zusammen schlechter erklärt werden kann als die unabhängige Variable selbst (vgl. Andrews et al. 1973:49).

5 Mathematisch gesehen handelt es sich um eine multiple Regression, in der statt mit den unabhängigen Varia

blen mit diese abbildenden Dummies gerechnet wird.

Eine ausführliche Darstellung des Verfahrens findet sich in Andrews et al. 1973 und Kim/Kohout 1975b.

334 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, Heft 5, Oktober 1988, S. 328-348

teiligen sich am seltensten mit einem eigenen Vor

schlag, möglicherweise weil sie geschickt genug sind, die für ihre Interessen wirkende Rolle des Schiedsmanns nicht zu stören. Ein ähnlicher Effekt ist bei ihnen für den Bildungsgrad festzustellen.

Der Einbezug der Bildungsvariable statt des Be

rufsstatus führt bei beiden Parteien zu einer besse

ren Varianzaufklärung (AS: 10,9% bei n = 106;

AG: 22,3% bei n = 80), aber auch zu einer Verrin

gerung der Fallzahlen (keine Tabellen). Bei beiden Parteien wirkt sich die Statushöhe des Gegners negativ auf die eigene Beteiligungsrate aus (keine Tabellen). Die persönliche Bekanntheit der Partei

en, die hier als Indikator für Vertrautheit mit dem Schiedsmann als Person herangezogen wird, wirkt positiv auf die Beteiligungsintensität beider Partei

en. Ebenfalls positiv wirkt die Gerichtserfahrung als Kläger, allerdings beim Antragsgegner wesent

lich stärker, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß er seine Interessen eher gefährdet sieht als der Antragsteller. Die Kenntnis der Schiedsmannsin- stitution, die ebenso wie die Gerichtserfahrung für Vorkenntnisse im Umgang mit formalisierten Ver

fahren steht, wirkt nur beim Antragsteller wie vermutet positiv auf den Partizipationsgrad. Beim Antragsgegner ist empirisch ein schwacher negati

ver Zusammenhang festzustellen, der sich nach Kontrolle der anderen Indikatoren für generelle und situationsabhängige Deferenz verstärkt. Wird statt des Berufstatus der Bildungsgrad auspartiali- siert, wird der Effekt noch deutlicher. Ob hier aus den Vorerfahrungen mit dem Schiedsmann Ein

sicht in die Nutzlosigkeit eigener Vorschläge resul

tiert, kann hier nicht weiter überprüft werden.

Möglich ist auch, daß es sich um einen Rückzug in grundsätzliche Ablehnung der Verhandlung han

delt, an der man nur wegen des Ordnungsgeldes teilnimmt. Während der Streitwert, der als Kova- riate auspartialisiert wird, für die Beteiligung des Antragstellers von geringer Bedeutung ist, hat er auf den Antragsgegner einen aktivierenden Effekt (Beta = -0,033).

3.2 Die Steuerung der Verhandlung durch den Vermittler

Nach dem theoretischen Modell sollte für den In

halt des ersten Vorschlags die vom Schiedsmann wahrgenommene „Widerständigkeit“ der Parteien eine wesentliche Bestimmungsgröße sein, wenn der Vorschlag - wie das in 75% der Verhandlun

gen der Fall ist - vom Schiedsmann unterbreitet wird. Die These des Modells geht dahin, daß der Vorschlag um so günstiger für eine Partei ausfällt,

je mehr Widerstand sie der Situationssteuerung des Schiedsmanns in Richtung Einigung entgegen

setzt.

Die Vorschlagstendenz ist im Verhältnis zur Aus

gangsforderung in fünf Stufen ordinal gemessen worden6. Als Indikator für den vom Schiedsmann erlebten Widerstand der Parteien werden seine Angaben zur Einigungsbereitschaft der Parteien eingesetzt, die mit den subjektiven Verhandlungs

absichten der Parteien nur gering korrelieren (AS:

r = 0,085; AG: r = 0,26), dafür aber mehr mit dem Widerspruch der Parteien gegen die Verhand

lungsführung des Schiedsmanns zu tun haben. Die Analyse bezieht nur solche Verhandlungen ein, in denen der erste Vorschlag vom Schiedsmann ge

macht wurde. Da theoretisch eine interaktive Ver

knüpfung der wahrgenommenen Widerständigkeit beider Parteien zu erwarten ist, wird zusätzlich zur Klassifikationsanalyse die Bedeutsamkeit der Interaktion in einer hierarchischen Varianzzerle

gung überprüft. Rund 5% der erklärbaren Varianz entfallen auf die interaktiven Wirkungen der Va

riablen. Die Ausrichtung des Vorschlags an der Widerständigkeit einer Partei ist gleichzeitig ab

hängig von dem von der anderen Seite erwarteten Widerstand.

Die bereinigten Mittelwerte für den Inhalt des ersten Vorschlags zeigen, daß die Vorschläge gün

stiger für den Antragsteller sind, wenn dieser nach Ansicht des Schiedsmanns nicht einigungsbereit ist, als wenn er geringe oder mittlere Bereitschaft zu Zugeständnissen hatte. Der gleiche Zusammen

hang gilt für den Antragsgegner. Beide Effekte sind etwa gleich stark. Mit der Ausbeutungshypo-

6 Für das hier verwandte Analyseverfahren stellt das insofern ein Problem dar, als hinsichtlich der abhängi

gen Variable Intervallskalenqualität vorausgesetzt wird. Hier kann jedoch unterstellt werden, daß das angezielte hypothetische Konstrukt intervallskaliert ist.

D ie Ordinalskalenqualität der Daten ist also nur eine Folge der ungenauen Meßoperation. D ie erhobenen Daten stellen eine unregelmäßige, aber monotone Transformation der wahren Skala dar. Wie Boyle zei

gen konnte, führt die falsche Annahme der Äquidi- stanz bei Ordinaldaten zu einer Unterschätzung des wahren Korrelationskoeffizienten. D ie Schätzung wird um so konservativer, je unzutreffender die Annahme gleicher Abstände ist und je näher der wahre Korrela

tionskoeffizient bei 1 liegt (Boyle 1976: 239). Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse ist die Verwendung auch ordinalskalierter abhängiger Variablen in der multiplen Klassifikationsanalyse ohne die Gefahr einer Überschätzung der erklärten Varianz möglich.

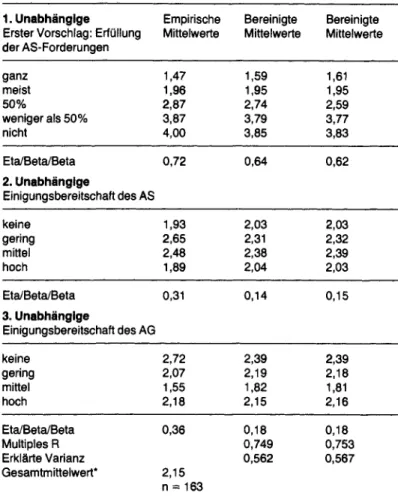

Dorothea Jansen: Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren? 335 Tabelle 3 Inhalt des ersten Vor

schlags, soweit er vom Schieds- mann stammt, in Abhängigkeit von der vom Schiedsmann wahrgenom

menen Einigungsbereitschaft der Parteien bei Konstanz des Streit

werts.

Hierarchische Varianzanalyse

Quadratsumme Erklärte Varianz in %

Faktoren 39,091 25,3

Faktoren und Kovariate Faktoren, Kovariate und

44,905 29,0

Interaktion 2. Ordnung 52,232 33,8

Gesamtvarianz 154,623

Multiple Klassifikationsanalyse 1. Unabhängige

Vom S M wahrgenommene Einigungsbereitschaft des Antragsteller (AS)

Empirische Mittelwerte

Bereinigte Mittelwerte

Bereinigte Mittelwerte

keine 1,92 1,83 1,85

gering 2,66 2,71 2,66

mittel 2,47 2,51 2,50

hoch 1,66 1,71 1,72

Eta/Beta/Beta 0,35 0,37 0,35

2. Unabhängige Vom S M wahrgenommene Einigungsbereitschaft des Antragsgegner (AG)

keine 2,69 2,72 2,70

gering 1,98 1,81 1,77

mittel 1,56 1,57 1,59

hoch 2,02 2,05 2,08

Eta/Beta/Beta 0,34 0,36 0,36

Multiples R 0,503 0,539

Erklärte Varianz 0,253 0,290

Gesamtmittelwert* 2,05

Basis c II CO o

*) Die Kategorien der abhängigen Variable „Inhalt des ersten Vergleichsvor

schlags“, deren Mittelwerte für die Kategorien der unabhängigen Varia

blen die Tabelle ausweist, sind:

1 = Vorschlag erfüllte die Forderungen des Antragstellers ganz.

2 = Vorschlag erfüllte die Forderungen des Antragstellers überwiegend.

3 = Vorschlag erfüllte etwa die Hälfte der Forderungen des Antragstel

lers.

4 = Vorschlag erfüllte weniger als 5 0 % der Forderungen des Antragstel

lers.

5 = Vorschlag erfüllte die Forderungen des Antragstellers nicht.

Je näher die ausgewiesenen Mittelwerte dem Wert 1,00 kommen, desto günstiger ist der Vorschlag für den Antragsteller, je näher sie dem Wert 5,00 kommen, desto günstiger ist er für den Antrags

gegner.

these nicht übereinstimmt, daß die ersten Vor

schläge bei hoher Vergleichsbereitschaft des An

tragstellers für diesen gleich günstig sind wie bei Fehlen jeglicher Kompromißbereitschaft. Eben

falls paßt nicht ins Bild, daß die ersten Vorschläge

bei hoher Kompromißbereitschaft der Antragsgeg

ner nicht ungünstiger für sie ausfallen als bei gerin

ger und mittlerer Einigungsbereitschaft.

Es könnte sein, daß die kurvilineare Beziehung zwischen wahrgenommener Einigungsbereitschaft

336 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, H eft 5, Oktober 1988, S. 328-348

der Parteien und Inhalt des ersten Vorschlags auf die Interaktion zwischen den Faktoren zurückgeht.

Um dies zu klären, wird der interaktiven Wirkung der Variablen durch die Bildung einer Kombina

tionsvariablen weiter nachgegangen. Mit insge

samt 130 für die Analyse zur Verfügung stehenden Fällen ist auch eine Schätzung von 16 Einzelkoeffi

zienten noch vertretbar. Die Kategorienbesetzung wird zusätzlich in der Vorspalte der Tabelle 4 in Klammern ausgewiesen. Die Qualität der beding

ten Wirkung der Einigungsbereitschaft des An

tragstellers bzw. Antragsgegners wird durch die zusätzlich zu den empirischen Mittelwerten ausge

wiesenen ungewichteten Mittelwerte des Vor

schlagsinhaltes bei „konstanter“ Bedingung in der Tabelle deutlich. Weiter sind die gleichen Werte in zwei verschiedenen Ordnungen dargestellt, wobei zunächst der wahrgenommene Widerstand des An

tragsgegners und dann der des Antragstellers vari

iert wird.

Für den Antragsteller gilt bei eher hohem Wider

stand von seiten des Antragsgegners, daß der Schiedsmannsvorschlag für ihn um so günstiger ist, je kompromißbereiter er dem Schiedsmann er

scheint (vgl. Ordnung B). Dies trifft jedoch nicht für kompromißlose Antragsteller zu, die noch gün

stigere (bei geringer Einigungsbereitschaft des An

tragsgegners) oder fast genauso günstige (bei Feh

len von Einigungsbereitschaft beim Antragsgeg

ner) Vorschläge für sich erreichen. Ist der vom Antragsgegner dem Schiedsmann entgegengesetz

te Widerstand dagegen eher schwach, so kommen die Antragsteller mit zunehmendem Widerstand im ersten Vorschlag des Schiedsmanns besser weg.

Dies trifft dann umgekehrt für die sehr kompro

mißbereiten Antragsteller nicht zu, die die günstig

sten ersten Vorschläge überhaupt unterbreitet be

kommen. Fast dasselbe Muster liegt auch der be

dingten Wirkung des wahrgenommenen Wider

standes des Antragsgegners zugrunde (vgl. Ord

nung A). Bei geringer bis hoher Kompromißbe

reitschaft des Antragstellers ist der erste Vorschlag des Schiedsmanns für ihn um so günstiger, je stär

ker sein Widerstand, mit Ausnahme der hohen Kompromißbereitschaft. Sie führt in etwa zum zweitbesten Vorschlag für den Antragsgegner. Bei Fehlen von Kompromißbereitschaft auf seiten des Antragstellers ist es für den Antragsgegner günsti

ger, sich einlenkungswillig zu zeigen. Auch unter dieser Bedingung tritt der für ihn günstigste Vor

schlag jedoch bei höchstem Widerstand auf.

Hinter diesem Muster kann folgende Bewertungs

maxime des Schiedsmanns identifiziert werden: Ist eine der beiden Streitparteien seinen Einigungs

versuchen wenig aufgeschlossen, so führen Zei

chen der Einigungsbereitschaft der anderen Partei tendenziell zu einem günstigeren „Urteil“ für die einigungsbereite Partei. Ein solches Verhalten von Vermittlern wurde auch in rechtsethnographischen Studien bei Völkern ohne formales Rechtssystem festgestellt, die aber gleichzeitig von einer Ten

denz des Vermittlers zum „Mittelweg“ berichten (Hoebel 1954). Scheitert der Mittelwegvorschlag des Vermittlers, der diesem den größten Prestige

gewinn verspricht (beide Kontrahenten hatten Un

recht), so verbündet sich der Vermittler mit der kompromißwilligen gegen die kompromißunwilli

ge Partei. Dieses Vorgehen ist nach Ansicht von Aubert Grundlage für die Herausbildung rechtli

cher Techniken der Konfliktlösung. Durch die Übermacht von Vermittler und kompromißwilliger Partei lassen sich gegen die unwillige Partei Lösun

gen durchsetzen, die von einem Kompromiß, der der Stärke der Parteien entspricht, abweichen (Aubert 1973).

Eine zuvor verfolgte Mittelwegtendenz läßt sich beim Schiedsmann nicht feststellen, wohl aber ein der Tendenz der Ausnutzung mangelnden Partei

widerstandes bzw. mangelnder Handlungskompe

tenz entgegen wirkender Trend zur Allianz mit dem Kompromißwilligen gegen den Kompromiß

unwilligen. Hierbei benachteiligt der Schiedsmann den Antragsgegner insofern, als bei ihm auch schon geringe Einigungsbereitschaft dieses Reak

tionsmusters zugunsten des Antragstellers auslöst.

Beim Antragsteller reagiert er dagegen nur auf völliges Fehlen von Kompromißbereitschaft zu

gunsten des Antragsgegners. Jeweils nicht zutref

fend ist dieses Muster für die absolut kompromiß

lose zweite Partei, die für sich auch gegenüber einer kompromißlosen Gegenseite den günstigsten Vorschlag herausholen kann. Handelt es sich bei der ersten Partei dagegen um eine eher zugängli

che Partei, deren Bereitschaft zu Zugeständnissen der Schiedsmann für eine „Lösung“ des Konflikts ausnutzen kann, so führt Widerstand der Gegen

seite zu für letztere günstigeren Vorschlägen.

Auch von dieser Regel gibt es eine moralische Ausnahme: den Fall der hohen Einigungsbereit

schaft der zweiten Partei. In diesem Fall weicht der Schiedsmann zugunsten der zweiten Partei von der Regel des Ausnutzens von Widerstandslosigkeit ab. Auch hier benachteiligt er den Antragsgegner, der mit hoher Einigungsbereitschaft jeweils nur den zweit- bis drittbesten Vorschlag für sich er

reicht, während der Schiedsmann auf Willfährig

keit des Antragstellers stets mit dem günstigsten Vorschlag reagiert.

Dorothea Jansen: Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren? 337 Tabelle 4 Inhalt des ersten Vor

schlags, soweit er vom Schieds- mann stammt, in Abhängigkeit von der kombinierten wahrgenommenen Einigungsbereitschaft beider Partei

en bei Konstanz des Streitwerts.

Ordnung A

Vom Schiedsmann wahr- Empirische Ungewichte Bereinigte genommene Einigungsbe

reitschaften des Antrag- stellers/Antragsgegners

Mittelwerte tes Mittel Mittelwerte

keine keine (16) 2,50 2,49

keine gering (7) 1,14

1,81 1,03

keine mittel (11) 1,45 1,48

keine hoch (7) 2,14 1,82

gering keine (3) 4,00 3,98

gering gering (6) 2,66

2,78 2,42

gering mittel (3) 2,00 2,03

gering hoch(9) 2,44 2,49

mittel keine (5) 2,80 2,72

mittel gering (9) 2,33

2,50 2,30

mittel mittel (4) 2,25 2,32

mittel hoch (4) 2,60 2,58

hoch keine (5) 2,40 2,42

hoch gering (12) 1,58

1,67 1,65

hoch mittel (5) 1,00 0,92*

hoch hoch(23) 1,69 1,71

Ordnung B

Vom Schiedsmann wahr Empirische Ungewichte Bereinigte genommene Einigungsbe

reitschaften des Antrags- gegners/Antragstellers

Mittelwerte tes Mittel Mittelwerte

keine keine (16) 2,50 2,49

keine gering (3) 4,00

2,93 3,98

keine mittel (5) 2,80 2,72

keine hoch (5) 2,40 2,42

gering keine (7) 1,14 1,03

gering gering (6) 2,66

1,93 2,42

gering mittel (9) 2,33 2,30

gering hoch (12) 1,58 1,65

mittel keine (11) 1,45 1,48

mittel gering (3) 2,00 1,68 2,03

mittel mittel (4) 2,25 2,32

mittel hoch(5) 1,00 0,92*

hoch keine (7) 2,14 1,82

hoch gering (9) 2,44

2,22 2,49

hoch mittel (5) 2,60 2,58

hoch hoch(23) 1,69 1,71

Eta/Beta 0,54 0,54

Multiples R 0,581

Erklärte Varianz

Gesamtmittelwert** 2,05

0,338

Basis n = 130

*) Die Koeffizientenschätzung führt hier methodisch bedingt zu geschätzten Mittelwerten, die außerhalb des empirisch interpretierten Wertebereichs der Abhängigen liegen. In der inhaltlichen Interpretation der Werte sollte von den jeweiligen Extremwerten ausgegangen werden.

**) val. zur Bedeutung der Mittelwerte der abhängigen Variable Anm. * zu Tab. 3.

338 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, Heft 5, Oktober 1988, S. 328-348

Insgesamt bestätigt die Analyse die Hypothese, daß der Schiedsmann sich in der Tendenz seines Vergleichsvorschlags an dem von den Parteien er

warteten Widerstand orientiert und deferente bzw.

einigungswillige Parteien deshalb systematisch be

nachteiligt. Dies gilt insbesondere für den Antrags

gegner. Die Analyse läßt jedoch einen zweiten Maßstab erkennen, der als Bevorzugung des Ein

sichtigen, insbesondere gegenüber einer uneinsich

tigen Gegenseite bezeichnet werden kann. Dieser zweite Maßstab ist die Ursache dafür, daß die im additiven Modell berechneten Effekte jeweils für die sehr einigungsbereiten Parteien im Wider

spruch zu meiner Hypothese günstigere Vor

schlagsinhalte aufweisen. Dieser „Einsichtseffekt“

gilt stärker für den Antragsteller.

Das zugrundegelegte Modell zur Analyse von Ver

mittlungsverfahren geht davon aus, daß der Schiedsmann in der Mehrzahl der Verhandlungen das Verfahrensergebnis bestimmt, weil die Partei

en ihm in der U-Typ-Situation Güteverhandlung die Situationssteuerung überlassen. Bei Richtig

keit des Modells ist zu erwarten, daß zwischen erstem und letztem Vorschlag kein großer Unter

schied besteht, da die ersten Vorschläge zu 75%

vom Schiedsmann stammen.

Für insgesamt 167 Verhandlungen lassen sich er

ster und letzter Vorschlag direkt miteinander ver

gleichen. In über 70% dieser Fälle besteht nach den Schiedsmannsangaben kein Unterschied zwi

schen den Vorschlägen. Dies wird durch die Anga

ben der Parteien bestätigt. In jeweils etwa der Hälfte der Verhandlungen gab es überhaupt kei

nen Alternativvorschlag und in einem weiteren Fünftel bestand kein Unterschied zwischen erstem und letztem Vorschlag. Veränderungen zugunsten des Antragsgegners sind lt. Schiedsmann mit 13,8% geringfügig seltener als Veränderungen zu

gunsten des Antragstellers (15%). Allerdings weicht der letzte Vorschlag nur in 1,2% der Fälle um mehr als eine Kategorie zugunsten des An

tragsgegners vom ersten ab, während die Antrag

steller immerhin in 4,8% der Fälle eine derartige Veränderung zu ihren Gunsten durchsetzen konn

ten. Die Richtung der Veränderung des Vor

schlags korreliert deutlich mit Bildungsniveau und Geschlecht der Parteien, die hier als Indikatoren für die Neigung zu deferentem Verhalten in Unde

finierten Situationen herangezogen werden. Bei Veränderungen zu Ungunsten einer Partei handelt es sich häufiger um weibliche bzw. um Personen mit geringer formaler Bildung, während Verände

rungen zu den eigenen Gunsten häufiger von

männlichen bzw. Personen mit besserer formaler Bildung erreicht werden (Prozentsatzdifferenzen für Geschlecht beim AS: 10%, beim AG: 7%; für Bildung beim AS: 26%, beim AG: 25%).

Die multiple Klassifikationsanalyse für den letzten Einigungsvorschlag bestätigt sowohl die Bedeu

tung des ersten Vorschlags als auch die Wirkung deferenten Parteiverhaltens. Der erste Vorschlag alleine erklärt fast 50% der Varianz7. Je günstiger4 der erste Vorschlag für den Antragsteller ist, desto günstiger für ihn ist auch der letzte Vorschlag, der dem eventuell geschlossenen Vergleich zugrunde

liegt. Zwischen erstem und letztem Vorschlag fin

det in allen Kategorien bis auf die erste eine Ver

schiebung zugunsten des Antragstellers statt. In den drei mittleren Kategorien ist die Verschiebung gering (-0,04 bis -0,13), in der letzten Kategorie tritt im Mittel eine Verschiebung um eine ganze Ausprägung (von 5,00 auf 4,00) ein. Erfüllte der erste Vorschlag die Antragstellerforderungen gänzlich, so unterscheidet sich der letzte Vorschlag deutlich (+0,46) zugunsten des Antragsgegners.

Ob und in welcher Richtung sich zwischen erstem und letztem Vorschlag etwas ändert, hängt nach dem Modell vor allem von der Widerständigkeit der Parteien gegenüber dem Schiedsmannvor- schlag ab. Als Indikator hierfür kann wieder die vom Schiedsmann wahrgenommene Einigungsbe

reitschaft der beiden Parteien herangezogen wer

den, die negativ mit Protestreaktionen der Partei

en korreliert.

7 D ie Analyse leidet allerdings unter zwei gegensätzli

chen Verzerrungen. Da der (wahre) Korrelationskoef

fizient sehr hoch sein dürfte, führt die (falsche) Annah

me der Äquidistanz der Kategorien der abhängigen Variable tendenziell zu einer Unterschätzung der Kor

relation (vgl. Boyle 1976: 239). D ie zweite Verzerrung entsteht durch das Problem der Autokorrelation. D ie Analyse bezieht hier dieselbe Variable, Inhalt des Ver

gleichsvorschlags, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten (erster Vorschlag und letzter Vorschlag) ein. Bei Meß

wiederholungen ist davon auszugehen, daß es stabile implizite Variablen gibt (z. B. Meßfehler), die die Va

riable zu beiden Zeitpunkten beeinflussen. Damit wird im Regressionsmodell die Annahme der Nichtkorrela

tion der unabhängigen Variablen mit dem Residuum verletzt. Wie gezeigt werden kann, führt dies jedoch nicht zur Verzerrung aller Regressionskoeffizienten, sondern nur zu einer Überschätzung des Regressions

koeffizienten, der den Einfluß der Variable zu tj auf die Variable zu t2 angibt, sowie zu einer entsprechenden Überschätzung des multiplen Bestimmtheitsmaßes (vgl. W eede 1977:39).

Dorothea Jansen: Parteiautonomie im Vermittlungsverfahren? 339

Tabelle 5 Inhalt des letzten Vor

schlags in Abhängigkeit vom Inhalt des ersten Vorschlags und der vom Schiedsmann wahrgenommenen Einigungsbereitschaft der Parteien bei Konstanz des Streitwerts.

1. Unabhängige Empirische Bereinigte Bereinigte Erster Vorschlag: Erfüllung

der AS-Forderungen

Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte

ganz 1,47 1,59 1,61

meist 1,96 1,95 1,95

5 0 % 2,87 2,74 2,59

weniger als 5 0 % 3,87 3,79 3,77

nicht 4,00 3,85 3,83

Eta/Beta/Beta 0,72 0,64 0,62

2. Unabhängige

Einigungsbereitschaft des A S

keine 1,93 2,03 2,03

gering 2,65 2,31 2,32

mittel 2,48 2,38 2,39

hoch 1,89 2,04 2,03

Eta/Beta/Beta 0,31 0,14 0,15

3. Unabhängige

Einigungsbereitschaft des AG

keine 2,72 2,39 2,39

gering 2,07 2,19 2,18

mittel 1,55 1,82 1,81

hoch 2,18 2,15 2,16

Eta/Beta/Beta 0,36 0,18 0,18

Multiples R 0,749 0,753

Erklärte Varianz

Gesamtmittelwert* 2,15 n = 163

0,562 0,567

*) Vgl. zur Bedeutung der Mittelwerte der abhängigen Variablen Anm. * zu Tab. 3.

Auch nach Konstanthalten des ersten Vorschlags übt die vom Schiedsmann perzipierte Einigungsbe

reitschaft der Parteien auf den Inhalt des letzten Vorschlags einen deutlichen Effekt aus. Je stärker der Widerstand einer Partei gegen die Situations

steuerung durch den Schiedsmann ist, desto günsti

ger ist der letzte Vorschlag für sie, mit Ausnahme des „Einsichtseffekts“, der für den Antragsteller wiederum stärker ausfällt als für den Antragsgeg

ner. Der eigenständige Einfluß der vom Schieds

mann wahrgenommenen Widerständigkeit der Parteien erklärt einen zusätzlichen Varianzanteil (gut 4%). Die additive Analyse erklärt 56,7% der Varianz des letzten Vorschlags, wovon nur ein halbes Prozent auf die (zusätzliche) Wirkung des Streitwerts zurückzuführen ist.

3.3 D ie Bedingungen des Erfolgs von Vermittlung Erfolgreiche Vermittlung kann nach dem hier vor

gestellten Theoriemodell auf zwei sehr verschiede

nen Wegen Zustandekommen. Erstens kann der Vermittler dann, wenn wenigstens eine der Streit

parteien deferentes Verhalten zeigt, eine Einigung auf Kosten dieser Partei zustandebringen. Als we

sentliche Einflußgrößen sind hier der Widerstand beider Seiten gegen die Steuerung des Vermittlers sowie der Inhalt des Vergleichsvorschlages zu un

tersuchen. Zweitens können Einigungen zwischen nicht-deferenten, handlungskompetenten Parteien nur dann Zustandekommen, wenn die Vorausset

zungen einer institutionen-generierenden Situation vorliegen.

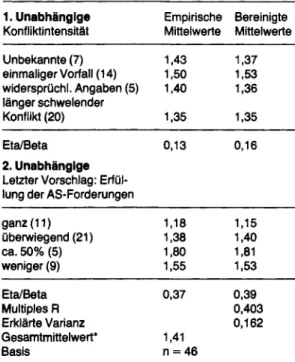

340 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 17, Heft 5, Oktober 1988, S. 328-348 Tabelle 6 Verhandlungserfolg in

Abhängigkeit vom Inhalt des letzten Vorschlags und der vom Schieds- mann wahrgenommenen Einigungs

bereitschaft der Parteien bei Kon

stanz des Streitwerts.

Hierarchische Varianzanalyse Faktoren

Faktoren und Kovariate Faktoren, Kovariate und Interaktionen 2. Ordnung Faktoren, Kovariate und Interaktionen 2. und 3.

Ordnung Gesamtvarianz

Quadratsumme Erklärte Varianz in %

19,480 62,7

19,817 63,8

25,387 81,8

26,375 84,9

31,053 Multiple Klassifikationsanalyse

1. Unabhängige Empirische Bereinigte Bereinigte Letzter Vorschlag: Erfül

lung der AS-Forderungen

Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte

ganz 1,12 1,21 1,22

meist 1,27 1,29 1,29

ca. 5 0 % 1,28 1,28 1,27

weniger als 5 0 % 1,28 1,12 1,11

nicht 1,50 1,09 1,07

Eta/Beta/Beta 2. Unabhängige

Vom S M wahrgenommene Einigungsbereitschaft des A S

0,21 0,14 0,15

keine 1,40 1,32 1,32

gering 1,16 1,21 1,22

mittel 1,26 1,18 1,19

hoch 1,12 1,22 1,21

Eta/Beta/Beta 3. Unabhängige

Vom S M wahrgenommene Einigungsbereitschaft des AG

0,26 0,13 0,12

keine 1,84 1,85 1,86

gering 1,05 1,04 1,04

mittel 1,06 1,04 1,04

hoch 1,07 1,08 1,08

Eta/Beta/Beta 0,77 0,78 0,79

Multiples R 0,792 0,799

Erklärte Varianz Gesamtmittelwert*

Basis

1,24 n = 169

0,627 0,638

*) Die Ausprägungen der abhängigen Variable sind:

1 = Vergleich 2 = Scheitern.

Die Dezimalzahl entspricht dem Prozentsatz der gescheiterten Verhand

lungen bzw. der bedingten Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns.