Geschichte, Konzepte und aktuelle Anwendung psychotherapeutischer Verfahren

Evaluation eines Wahlpflichtseminars

History, concepts and application of psychotherapeutic methods

Evaluation of an elective seminar

• Thomas Müller1• Claudia Witt2 Zusammenfassung:

In diesem Beitrag wird das Konzept und die Evaluation eines interdisziplinären Unterrichtsangebots vorgestellt. Zur Evaluation dieses Seminars zu Geschichte und aktueller Anwendung verschiedener Psychotherapie-Formen wurde das standardisierte „Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungsevaluation" (HILVE) angewendet. Die Autoren unterrichten im Curriculum-Bereich „Grundlagen Ärztlichen Denkens und Handelns" des Reformstudiengangs Medizin an der Charité in Berlin. Beim vorgestellten Seminar handelt es sich um eine Wahlpflicht-Veranstaltung. In diesen Seminaren wird der gesellschaftliche Kontext der Arzt-Patient-Beziehung bzw. der Ausübung des ärztlichen Berufs besonders betont. Mit der Integration von Humanwissenschaften in die medizinische Ausbildung wird unter anderem das Ziel verfolgt, die Möglichkeiten und Grenzen der Medizin und des ärztlichen Handelns deutlicher wahrzunehmen sowie den Studierenden zu ermöglichen, ihre eigene Persönlichkeit und Fähigkeit zur sozialen Verantwortung stärker zu entwickeln.

Schlüsselwörter: medizinische Ausbildung, Geschichte der Medizin, Komplementärmedizin, interdisziplinäre Lehre, Humanismus in der Lehre, reformierter Studiengang, Charité Berlin

Abstract:

We describe the concept of an interdisciplinary seminar on various forms of psychotherapy as part of a German reformed medical curri- culum. The authors discuss the systematical evaluation of this seminar they jointly taught by integrating historical and present issues concerning psychotherapy and its function in the German health system. A standardised questionnaire (HILVE) has been used for evalua- tion of this seminar. Both authors teach in a Special Study Module (SSM) called "Principles Of Medical Theory And Practice", in the problem-based and integrated reformed track at Berlin's Charité. This SSM specifically aims to stress the societal contexts of the doctor- patient relationship and of medical profession, which is the contextualisation of medicine. In integrating the humanities into medical edu- cation it is intended that students would develop an awareness of the strengths and limitations of modern medicine and medical practice, develop their own personalities and sense of social responsibility and generally broaden their outlook.

Keywords: medical education, history of medicine, complementary medicine, interdisciplinary teaching, humanities in medicine, reformed curriculum, Charité Berlin

Einleitung

Der Unterricht in einem problemorientiert strukturierten und par- allel zum Regelstudiengang implementierten Modell-Curriculum wurde an der Berliner Charité zum Wintersemester 1999/2000 gestartet. Über diesen Reformstudiengang Medizin (RSM), der auf der gesetzlichen Grundlage des in der Ärztlichen Approbati- onsordnung vorhandenen Modellstudienparagraphen basiert, wurde bereits berichtet [1], [2], [3]. Zur Entwicklung des Curricu- lum-Teils, über den in dieser Studie berichtet wird, wurde bereits in dieser Zeitschrift publiziert [4]. Human- und Gesundheitswis- senschaften werden im Berliner RSM wesentlich höher als im Regelstudiengang bewertet [5], [6], [7], [8]. Unterricht in Wahlpflichtveranstaltungen findet also auch in Seminaren zu diesen Inhalten statt. Die Lehrenden in diesem, in Anlehnung an die in- ternationale Nomenklatur „Special Study Module" (SSM) genann-

ten, Wahlpflichtbereich „Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns" [9] sind in human-, und gesundheitswissenschaftlichen sowie in naturwissenschaftlich-biomedizinischen Disziplinen ausgebildet und beheimatet. Disziplinen, die hier bisher häufig vertreten waren, sind unter anderem die Geschichte der Medizin, Ethik in der Medizin, Sozialmedizin, Intensivmedizin, Neurologie, Medizinische Soziologie und Soziologie, Anthropologie, die sog.

Komplementärmedizin oder die Zeitgeschichte. Die Struktur der Seminare in diesem Wahlpflichtbereich ähnelt mehr derjenigen der Seminare an geisteswissenschaftlichen Fakultäten deutscher Universitäten als denjenigen im Unterricht der medizinischen Fa- kultäten. Zur bisherigen Entwicklung, dem aktuellen Stand in diesem SSM sowie den zukünftigen Planungen liegt ein aktueller Beitrag vor [10]. Das hier vorgestellte und evaluierte interdiszipli- näre Seminar wurde mit einer Gruppengröße von 21 Studierenden des Wintersemesters 2001/2002 durchgeführt und integrierte In- halte aus den Disziplinen Geschichte der Medizin und Psychothe-

1 Charité, Zentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften (ZHGB), Institut für Geschichte der Medizin, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland

2 Charité, Zentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften (ZHGB), Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland

ProjektHumanmedizin

rapie. (Die Gruppengröße eines maximal belegten Seminars mit 21 Studierenden im Reformstudiengang Medizin an der Charité resultiert aus den Richtlinien der Studien- und Praktikumsordnung, nach denen drei POL-Gruppen zu jeweils sieben Studierenden in einer Seminargruppe zusammenfinden. Die Seminarwahl ist den- noch POL-Gruppen-unabhängig, so dass Studierende verschiedener Semester an einem Seminar teilnehmen können. Im vorliegenden Fall handelte es sich um Studierende des ersten und des zweiten Studienjahres des Berliner RSM. Die in der vorliegenden Studie verwendeten Daten wurden nach Abschluss des Seminars 2002 anonym erhoben.) Da es sich bei diesem Seminarthema nicht nur um für die Lehre im Wahlpflichtbereich neue Inhalte handelte, sondern das Seminar darüber hinaus eine interdisziplinäre Unter- richtsveranstaltung ist, die in dieser Form ebenfalls zum ersten Mal angeboten wurde, erachteten wir eine systematische Evaluation dieses Seminars für angemessen.

Zu Konzept und Inhalt des Seminars

Für den Entwurf eines Seminars zu den im Folgenden näher erläu- terten Inhalten gab es mehrere Gründe. Vordringlich war zunächst der Eindruck bei beiden Lehrenden, dass einerseits bei einem Großteil ärztlich bzw. medizinisch Tätiger das Wissen zu aktuellen Fragen, zu Indikation, Nutzen und Möglichkeiten von Psychothe- rapieformen nur gering vorhanden ist, andererseits das Interesse an diesen Aspekten in der Bevölkerung, also bei den potentiellen Nutzern dieser Therapieangebote, sehr hoch ist bzw. die Anwen- dung dieser Therapieformen im Rahmen des Gesundheitswesens einen, auch ökonomisch gesehen, nicht unbeträchtlichen Faktor darstellt. Eine Vortragsreihe in einem rein medizinhistorisch aus- gerichteten Seminar hatte während der Vorbereitungszeit zum hier vorgestellten Seminar bereits deutlich gemacht, dass bei Studieren- den, jedoch darüber hinaus auch bei bereits in nervenheilkundlichen Arbeitsfeldern Praktizierenden ein hohes Interesse an der Geschich- te wie auch an aktuellen Aspekten verschiedener Psychotherapie- formen besteht. Die Umsetzung dieses Seminars im Rahmen des Wahlpflicht-Unterrichts im Reformstudiengang Medizin an der Berliner Charité stellt darüber hinaus auch den Versuch dar, Ergeb- nisse aktueller Forschungsprojekte der Autoren in den Unterricht zu integrieren [11], und belegt unserer Ansicht nach, dass aktuelle Forschung und Lehre sich gut verbinden lassen. Im Folgenden wird zunächst die Struktur des Seminars vorgestellt.

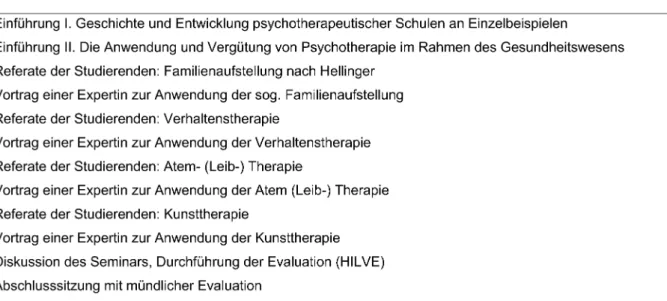

Wie die Abbildung 1 verdeutlicht, dienten die ersten beiden Sit- zungen des einsemestrigen Seminars der allgemeinen Einführung ins Thema anhand von Einführungsvorträgen der beiden Lehren- den. In der ersten Sitzung wurde eine Einführung in die Geschichte wesentlicher Entwicklungslinien der Psychotherapie des 20.

Jahrhunderts gegeben. Die zweite Sitzung war dem Status der Psychotherapie im Rahmen der gegenwärtigen Heilbehandlung sowie den aktuellen Modi der finanziellen Vergütung dieser Leistungen im bundesdeutschen Gesundheitssystem gewidmet. In den folgenden Seminareinheiten wurde durch die Referate in Kleingruppen in Geschichte und aktuelle Fragestellungen jeder einzelnen Therapieform eingeführt. Die Referate sollten durch die Vermittlung von Grundwissen den jeweils in der nachfolgenden Seminarstunde stattfindenden Gastvortrag vorbereiten. Alle Refe- rate wurden vor der Präsentation im Seminar mit einem der Leh- renden während eines gesonderten Termins auf Dauer, Verständ- lichkeit, inhaltliche Kohärenz und didaktische Fragen hin diskutiert.

Schlüsselfragen, die oft bereits in der Seminardiskussion der Re-

ferate während der Vorbereitungsstunde erarbeitet wurden, konnten in der darauffolgenden Seminarsitzung nutzbringend in die Diskus- sion mit den Gastdozentinnen eingebracht werden. Zur Erstellung der Referate wurde den Studierenden zuvor sondiertes Material zur Verfügung gestellt. Neben gedruckten Quellen handelte es sich hierbei auch um Videomaterial sowie um via Internet erreich- bare Informationsquellen. Die Studierenden wurden darüber hinaus aufgefordert, mithilfe einschlägiger Adressverzeichnisse und pro Referatgruppe selbst Kontakt mit mindestens einer/einem prakti- zierenden Psychotherapeuten vor Ort aufzunehmen. Nicht in jedem Fall kamen fruchtbare Treffen zum Informationsgewinn zustande, doch war umgekehrt jede Kontaktsuche für die Studierenden auf- schlussreich und nutzbringend.

Die Eigenleistung der Studierenden bestand also im Wesentlichen in der seitens der Autoren eng betreuten Vorbereitung einer Semi- narstunde in Kleingruppen zu 3-4 Studierenden zu einem der psychotherapeutischen Verfahren. Zu den von allen Studierenden zu erbringenden Seminaren bestand jedoch fakultativ die Möglich- keit zur Erstellung einer Seminararbeit als Hausarbeit, deren Zahl, Umfang und Struktur durch die Studienordnung des RSM geregelt ist. Zu den im Einzelnen zum Diskussionsgegenstand des Seminars erhobenen Psychotherapie-Formen bzw. psychotherapeutischen Schulen während einer Seminareinheit von zwei Doppelstunden (jeweils eine Doppelstunde à 90 Minuten pro Woche) wurde zu- sätzlich eine Expertin, also eine praktizierende Vertreterin dieser Psychotherapie-Richtung ins Seminar eingeladen. Alle Gastdozen- tinnen verfügten über einen guten Überblick zur historischen Entwicklung und Etablierung dieser Therapieform am Arbeitsort Berlin bzw. hatten bereits historische Fachartikel oder Monogra- phien zum Thema ihres Vortrags im Seminar publiziert. Das Se- minar wurde unter der Zielvorstellung angeboten, dass Unterrichts- einheiten zu diesem Thema nicht nur das Interesse an historischen Fragestellungen schaffen können, sondern darüber hinaus auch die Expertise bzw. das Fachwissen der zukünftig ärztlich Tätigen erhöhen. Informationen zu Form, Dauer und Aufwand bzw. zur historischen Entwicklung und Etablierung der Ausbildung in der jeweiligen Therapieform wurde so im Rahmen der Gastvorträge (und der studentischen Referate zur Vorbereitung dieser Gastvor- träge) gesteigerte Aufmerksamkeit geschenkt.

Themenangebote des Seminars im Sinne einzelner psychothera- peutischer Schulen oder Psychotherapie-Formen waren, wie aus Abbildung 1 zu ersehen, die Verhaltenstherapie, die Kunsttherapie, die Atem- und Leibtherapie als ein auch körpertherapeutisch ori- entiertes Verfahren sowie die Familienaufstellung nach Hellinger.

Psychotherapie-Formen, die im Rahmen der Einführungsvorträge, der Referate der Studierenden sowie der Abschlussdiskussion ebenfalls Gegenstand des Seminars waren, ohne dass hierfür Gastdozentinnen eingeladen werden konnten, waren die Psycho- analyse und die Gestalttherapie. Die Auswahl der in Abbildung 1 aufgelisteten Psychotherapie-Formen stellte hier keinesfalls eine subjektive Bewertung der Autoren bzw. Dozenten dar, sondern ergab sich aus der Verfügbarkeit von Expertinnen und Experten, die zur aktuellen Anwendung einer Psychotherapie-Form wie auch zu ihrer regionalen Etablierungsgeschichte über ein umfassendes Wissen verfügten. So finden sich einige gut etablierte Psychothe- rapie-Formen in dieser kleinen Auswahl nicht wieder, andererseits handelt es sich nicht bei allen der genannten Formen um psycho- therapeutische Verfahren, deren Anwendung seitens der gesetzli- chen Krankenkassen vergütet wird. Allen gemeinsam ist jedoch

ProjektHumanmedizin

Abbildung 1: Seminarplan in Doppelstunden pro Woche eine hohe Präsenz in einschlägigen Rubriken der für Nutzer rele-

vanten Laienpresse der Stadt Berlin.

Im Sinne der Aufgabenstellung medizin- und wissenschaftshisto- rischen Unterrichts an den medizinischen Fakultäten, insbesondere hinsichtlich der Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus, ist anzumerken, dass kaum ein anderes Arbeitsfeld, unabhängig davon, ob man es mit naturwissenschaftlichen oder geisteswissen- schaftlichen vergleicht, in derart hohem Maße von den Entwick- lungen während der Jahre des Nationalsozialismus beeinflusst wurde, wie die verschiedenen Formen der Psychotherapie, unter deren Akteuren und Akteurinnen sich im Rückblick eine hohe Zahl von Menschen finden, die während dem Nationalsozialismus aus ethnischen, politischen und / oder anderen Gründen verfolgt wurden. Somit sollte im Unterricht zu diesen Inhalten hinsichtlich des Aspekts „Kontinuitäten und Brüche" auch auf die Nachkriegs- Entwicklung in diesen Tätigkeitsfeldern Gewicht gelegt werden [12].

Die standardisierte Evaluation des Seminars

Das Seminar wurde von allen teilnehmenden Studierenden mit dem „Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungs-Evaluation"

(HILVE) evaluiert. Dieser Fragebogen ist in der Evaluation von Lehrveranstaltungen an deutschsprachigen Universitäten gut eta- bliert [13]. Darüber hinaus liegt eine große Zahl an Anwendungs- beispielen samt Ergebnissen aus den verschiedensten Anwendungs- feldern, vor allem jedoch aus den Sozialwissenschaften und der Philologie, vor ([13], S. 44 f.).

Zur Beschreibung des Fragebogens selbst: Der HILVE-Fragebogen stellt ein standardisiertes Erhebungsinstrument dar. Dieses Instru- ment bildet verschiedene Aspekte der Qualität einer Lehrveranstal- tung ab. Es beinhaltet 41 Einzelfragen, die jeweils auf einer sieben- stufigen Skala beantwortet werden. Mehrere Fragen werden dann zu einem der elf Aspekte der Kursqualität zusammengefasst, die sich über den Fragebogen verteilt wiederfinden. Der Fragebogen besteht aus drei Teilen, zunächst aus einem Item-Basis-Satz, wel- cher für einen Großteil universitärer Veranstaltungen geeignet ist, zweitens aus Platzhaltern für frei wählbare Items, in denen skalierte Antwortmöglichkeiten zur Anwendung kommen, sowie drittens

aus Bereichen, in denen die Möglichkeit gegeben ist, Bemerkungen zur Evaluation frei zu formulieren. Hier können auch durch den Bogen nicht thematisierte Stärken und Schwächen angesprochen werden. Der von uns eingesetzte Fragebogen bietet darüber hinaus die Möglichkeit, dozenten-spezifische Bewertungen zu erhalten.

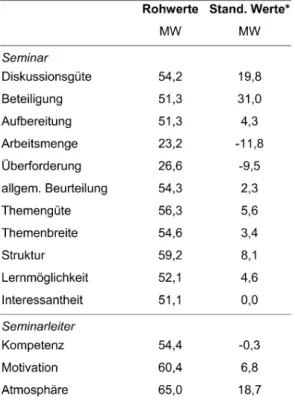

Der Rücklauf der Fragebögen kann mit 19 von 21 möglichen Rückmeldungen als sehr gut gewertet werden. Im Ergebnis über- durchschnittlich gut bewertet wurden die Aspekte Organisation des Seminars und Auswahl der Seminarinhalte, die Beziehung zwischen theoretischen Problemstellungen und deren Nähe zur Praxis der psychotherapeutischen Arbeit. Außerdem wurden als überdurchschnittlich gut bewertet: Die allgemeine Bedeutung der diskutierten Themen sowie die Motivation, solche Aspekte ärztli- chen Handelns kritisch zu reflektieren. Die Mehrheit der Teilneh- menden gab zu Protokoll, dass dieses Seminar ihr Interesse an der Medizin insgesamt, auch über die konkreten Seminarinhalte hinaus, erhöht habe. Im Folgenden findet sich das Gesamtergebnis zunächst in Tabellenform dargestellt und wird anschließend en détail erläu- tert.

Mit der Gesamtnote für die Seminarveranstaltung am ehesten vergleichbar ist der zusammengeführte Aspekt „allgemeine Beur- teilung". Die Tabelle 1 zeigt, dass die Bewertungen in diesem Aspekt für das Seminar mit einem Wert von 2,3 über dem Wert der Normalstichprobe liegen. Dieser Wert der Normalstichprobe gibt für einen Aspekt der Befragung das durchschnittliche Ergebnis einer Universitätsveranstaltung an. Für fast alle anderen Aspekte gilt ebenfalls, dass sie zumeist deutlich über dem Null-Wert liegen.

Hervorzuheben sind im Falle dieses Seminars insbesondere die Evaluations-Aspekte „Beteiligungsmöglichkeiten" und „Diskussi- onsgüte". Hier werden Werte erzielt, die nur von ganz wenigen Universitätsveranstaltungen erreicht werden. Denn es gilt, dass oberhalb der 10-Punkte-Linie etwa 15% und oberhalb der 20- Punkte-Linie nur etwa 2,5% aller Universitätsveranstaltungen liegen. Werte über 30, wie hier für den äußerst positiv evaluierten Aspekt „Beteiligungsmöglichkeiten", sind selten. Lediglich für die Aspekte „Arbeitsmenge" und „Überforderung" zeigen sich im Seminar unterdurchschnittliche Ergebnisse.

ProjektHumanmedizin

Tabelle 1: Ergebnisse der Seminarevaluation (HILVE)

Für einen Vergleich der Evaluationsergebnisse dieser Unterrichts- veranstaltung wäre es notwendig, dass auch andere, ähnliche Se- minarangebote bzw. durchgeführte Seminare in den genannten Disziplinen mithilfe standardisierter Instrumente evaluiert werden.

Vergleichende Aussagen können hier also nicht gemacht werden, zumal interdisziplinäre Unterrichtsangebote zwischen diesen oder anderen Fächern an medizinischen Fakultäten in Deutschland nach wie vor die Ausnahme, nicht jedoch die Regel darstellen.

Folgende dozenten-spezifische Bewertungen waren zu erhalten:

Aus Praktikabilitätsgründen wurden in dieser Auswertung Semi- narleiterin und Seminarleiter zusammen bewertet. Hierzu werden im Fragebogen acht Fragen gestellt. Diese Fragen wurden im verwendeten Fragebogen zu „Aspekten" zusammengefasst. In dieser Evaluation lauten die drei zusammengefassten Aspekte

„Kompetenz", „Motivation" und „Atmosphäre". Die durchschnitt- liche Bewertung einer Lehrperson läge wiederum um den Wert der Normalstichprobe. Abgesehen von einem leicht unterdurch- schnittlich eingestuften Wert für den Aspekt „Kompetenz", handelt es sich bei den Bewertungen der Aspekte „Motivation" und „At- mosphäre" um weit überdurchschnittliche Werte.

Der vorgegebene Rahmen eines standardisierten Instruments ließ für die Evaluation der einzelnen Gastdozentin lediglich den Bewer- tungsspielraum von nur jeweils einer sog. freien Frage zu, in der letztlich alle Aspekte des Unterrichts dieser Person insgesamt zu beurteilen waren, was geringere Interpretationsmöglichkeiten zu- lässt. Zudem fielen diese Bewertungen interindividuell stark aus- einander.

In einer zusätzlich zur standardisierten Evaluation durchgeführten mündlichen Diskussion wurden folgende Aspekte kritisiert bzw.

zur Verbesserung des Seminars vorgeschlagen: Die Zeit für die

Diskussion wurde häufig als nicht ausreichend empfunden. Die Integration einer breiteren Auswahl von psychotherapeutischen Schulen, wie beispielsweise den humanistisch ausgerichteten Psychotherapie-Formen, oder auch von Verfahren wie der Hypno- se, wurde für die Zukunft gewünscht. Die Kriterien der Zusammen- stellung der Seminarinhalte sollten transparenter gestaltet werden, möglicherweise unter Berücksichtigung der Wünsche von teilneh- menden Studierenden. Inhaltliche Überschneidungen zwischen den Referaten der Studierenden und den Vorträgen der Gastdozen- tinnen und -dozenten sollten durch Vorabsprachen stringenter vermieden werden. Die Erläuterung der praktischen Therapie- Methoden anhand von Fallbeispielen, auch unter Verwendung von Unterrichts-Videos, wurde als sehr gelungen und dem Verständnis zuträglich bewertet.

Diskussion

Wie die Auswertung zeigt, muss die hier vorgestellte Seminarver- anstaltung insgesamt als ein positiv evaluiertes und damit erfolg- reiches Unterrichtsmodul angesehen werden. Aus unserer Sicht dient diese Untersuchung jedoch auch dazu, allgemein gültige Lehren für den Unterricht an medizinischen Fakultäten zu ziehen.

Wie die Ergebnisse zeigen

• ist es grundsätzlich möglich eineinterdisziplinäreSeminarveran- staltung mit dennoch überdurchschnittlicher Güte zu erzielen

• geben die Evaluationsergebnisse einen deutlichen Hinweis darauf, zu welchem Aspekt der Seminarstruktur zukünftig eine gezielte Verbesserung dieses Unterrichtsangebots vorgenommen werden sollte

• kann ein Transfer der Ergebnisse aus der akademischen For- schung in die Lehre auch bei einem zeitlich engem Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre erfolgreich geleistet werden.

Insgesamt ist zur Beurteilung also zu sagen, dass bei der zukünfti- gen Durchführung des Seminars, wie die Evaluation der Aspekte

„Arbeitsmenge" und „Überforderung" zeigt, hinsichtlich der An- forderungen an die Studierenden eine Anpassung vorzunehmen ist. Hinsichtlich des leicht unterdurchschnittlich eingestuften Werts für den Aspekt „Kompetenz" ist zu präzisieren, dass eine unver- zerrte Beurteilung seitens der Studierenden aufgrund der aktiven Teilnahme der Gastdozentinnen hier schwerer herzustellen war.

Da die Gastdozentinnen sich in den von ihnen selbst geleiteten Seminarsitzungen dafür aussprachen, auch die Diskussionsleitung und Moderation zu übernehmen, was unterschiedlich gut gelang, und die Seminarleiter sich hier mit Interventionen zurückhielten, war darüber hinaus der Anteil der letzteren an der aktiven Gestal- tung der Seminarsitzungen in diesem Punkt eingeschränkt. Ande- rerseits wiederum war dies erwünscht, um einen Unterrichtsstil herzustellen, der „Studierenden-zentriert" sein sollte. In Bezug auf das Gesamtdesign des Seminars besteht hier offensichtlich noch Verbesserungsbedarf.

Wir gewannen darüber hinaus den deutlichen Eindruck, dass es möglich ist, auch in Unterrichtsveranstaltungen, die in hohem Maße theoretisches Wissen vermitteln sollen, wie hier zum Beispiel aus den Disziplinen Geschichte der Medizin und Psychotherapeu- tischen Medizin, einen als bereichernd empfundenen Praxisbezug herzustellen. Dies erachten wir als umso wichtiger, da es sich um allgemeine Unterrichtsveranstaltungen für Studierende der Human-

ProjektHumanmedizin

medizin und nicht um Fort- und Weiterbildungs-Veranstaltungen der speziell in diesem Bereich Tätigen handelt. Aus unserer Sicht ist überdies eine Qualitätssicherung in der Lehre an medizinischen Fakultäten nicht ohne standardisierte Evaluation möglich. Nicht allein die Evaluation an sich bringt interessante Ergebnisse hervor, sie verändert auch zukünftige Seminarplanungen positiv - und somit die Lehre insgesamt.

Hinsichtlich der Vor- und Nachteile einer standardisierten Evalua- tion ist Folgendes zu diskutieren: Insgesamt wurde im Rahmen der mündlichen Nachbesprechung in deutlicherer Form, als die Struktur des HILVE-Fragebogens dies zulässt, die positive Kritik geäußert, dass sich die eigene Vorbereitung auf ein Thema seitens der Studierenden gerade in Zusammenhang mit der nachfolgenden Möglichkeit der Diskussion einer Psychotherapie-Form mit einer sog. Expertin als hilfreich, anregend und fruchtbar erwies. Da sich das Seminar darüber hinaus eines hohen Zuspruchs erfreute, d.h.

die maximale Zahl an Studierenden erreicht wurde, keine Studie- renden das Seminar verließen, um eine Ersatzveranstaltung des folgenden Semesters zu wählen und die mündliche Diskussion wie auch die standardisierte Evaluation ein insgesamt positives Ergebnis erkennen lassen, sollte diese Seminarveranstaltung auch in Zukunft zum Seminarangebot im RSM gehören. Aus unserer Sicht ist dies erfreulich. Die Frage jedoch, ob solcherart interdiszi- plinär gestaltete Seminare neben der Anwendung in Reformmodel- len medizinischer Ausbildung nicht auch in anderen Unterrichts- bereichen des Regelstudiengangs angeboten werden könnten, ist von ebenso hoher Bedeutung.

Danksagung

Für die Diskussion der Vorfassungen sowie hilfreiche Anmerkun- gen zu diesem Beitrag danken wir Prof. Walter Burger und Dr.

Claudia Kiessling, beide Arbeitsgruppe Reformstudiengang Medi- zin, sowie den Mitgliedern des Unterausschusses "Grundlagen Ärztlichen Denkens und Handelns" des Studienausschusses für den Reformstudiengang Medizin (RSM) an der Charité. Der Carl- Gustav Carus Stiftung danken wir für ihre Unterstützung in der Entwicklung des Curriculum-Bereichs.

Korrespondenzadresse:

• Dr. med. Thomas Müller, Charité, Zentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften (ZHGB), Institut für Geschichte der Medizin, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Klingsorstr. 119, 12203 Berlin, Tel.: +49+30-83 00 92 35, Fax: +49+30-83 00 92 37

thomas.mueller@charite.de

Literatur:

[1] Burger W, Frömmel C. Der Berliner Reformstudiengang Medizin. Zielsetzung und positive Erfahrungen. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2002;45:152-158.

[2] Burger W, Dudenhausen JW, Kiessling C, Scheffner D, Wilke A. Reform des Medizinstudiums. Positive Erfahrungen an der Charité Berlin. Dtsch Ärztebl.

2003;100:A686-A689.

[3] Schnabel K, Müller T. Vom "Berliner Modell" zum Reformstudiengang Medizin an der Charité. Aspekte der Umsetzung. In: Jahrbuch für Kritische Medizin:

Qualifizierung und Professionalisierung, Nr.37. Hamburg: Argument-Verlag; 2002.

p. 24-42.

[4] Müller T. Medizingeschichte in einem reformierten Curriculum der

Humanmedizin? Ein Diskussionsbeitrag anlässlich der Implementierung von Inhalten der Geschichte der Medizin im Berliner Reformstudiengang Medizin. Med Ausbild.

2000;17:70-76.

[5] Acuña LE. Don't Cry for Us Argentinians: Two Decades of Teaching Medical humanities. J Med Ethics. 2000;26:66-70.

[6] Evans M. Reflections on the Humanities in Medical Education. Med Educ.

2002;36:508-513.

[7] Lester DF. The Precarious Position of the Medical Humanities in the Medical School Curriculum. Acad Med. 2002;77:320-322.

[8] Rifkin M, Smith KD, Stimmel BD, Stagnaro-Green A, Kase NG. The Mount Sinai Humanities and Medicine Program. An Alternative Pathway to Medical School.

Acad Med. 2000;75:S124-S126.

[9] Harden RM, Davis MH. AMEE Guide No 5. The Core Curriculum with Options or Special Study Modules. Med Teacher. 1995;17:125-148.

[10] Kiessling C, Müller T, Becker-Witt C, Begenau J, Prinz VM, Schleiermacher S. Humanities in German Medical Education. A Special Study module on "Principles of Medical Theory and Practice" at the Charité in Berlin. Acad Med.

2003;78:1031-1035.

[11] Müller T, ed. Psychotherapie und Körperarbeit. Praktiken der Etablierung - das Beispiel Berlin (=Heft 86 der "Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften"). Husum: Matthiesen Verlag; 2004.

[12] Müller T, Becker-Witt C. Current Forms of Psychotherapy. Teaching their History, Concept and Mode of Application. Med Educ. 2002;36:1098.

[13] Rindermann H, Amelang M. Das "Heidelberger Inventar zur

Lehrveranstaltungs-Evaluation" (HILVE). Handanweisung. Heidelberg: Asanger Verlag; 1994.

ProjektHumanmedizin