Ist es die Einstellung, die zählt? Ein Beitrag zur Messung von „Rechtspopulismus“ in der EU

10

0

0

Volltext

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

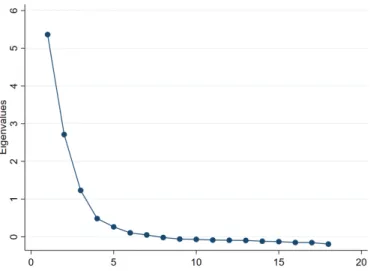

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE