P

O`. ›†\`ı

Michael Viktor Schwarz - Pia Theis

Band 1: Giottos Leben

.r_

1 ' *¬l›

1 \_

'iı I ]/\" Q -.\ V \~\ af ~ı `} _- , .› _ _h „ _* V

« , ' i ...- _

.5 W~L› W, i í„,ç;Q±pıa`μ

_________fi_______

_______________

__

U!_h F_____

W_Y`

_____j_H:wm Hr___*__“

___

________`_m_____^_I“

_*V”V____J ___ _____

_`____q________fl____hHI`

m_____` _____;

_ _„____`_“____'_h____

_H _ ____„__ Ä _“, _*__*

__ Ä __~__

_ ___„__h, ____

_____„_`_

V_

_ 4_"A_`

` ____

______`__

_"___"__

__

_ _ _7 r_

:__`_

_, H_"

in'_

__??_h____ ___r_ __`t_ _ _ __

_ _____ '__ __*_,___`_

_ 4____fl_r_"___

_ _ ___*_

_9__

____Ahm'____

__I J_\_

_“4_.__7 _ _“______“___,____“„___“_ rk

`__“`_______›I______

W_'_'_`__“_____

L V_`l__J__

A“____4_müb"A__

__

_ ____L_T`_V_

%_'____

_ __ “__

_ _μ__

_4_'__

_ 4_

___

,

`____

___J

`____?

___

_ ___?)_›_„_,_W_

ht____

_" "w__"_› I_v__“______ __“_`_ _ ___ ä____7 ___'_`7___`{`\

»MR _*_ P_I____

_ EW_ku_ _¬_i

__,_¶1 _ › _______?___4 ______:_

V'_

_?

____

___“_,AÄ_“_

,J

› _ ____”_

“____*

m

_____

U3V_

_ _ __',__

___

›_ ___H_m_¬„___*q___

_`r____v____“2_` _____„__!__

_h__ JJ_ ____h ____I_______ _ _ı`L__A_______

_____

_ ¬_______ _?_

___A

___ı 1 WU_ \

__

____`,______

iv_„_

_

`__:__

„___

Ämir“___(__`_“m_ı_„__

_ _____A___nl_,________^_ __

____

______

__!_____1' '__

__`_

__`__

`"___w__

_ __ H4 WH:___“_¶„__M_μ_¶

_ Tr7_k_

_ _ _ __

_ 4“/a______uv__

`

__

_ ___:___V___ __"›__ _______

I'H_im__;

E__._'

`_._

__

„_“__,_

_:ı¬kp“______,j__V

.___

ñ

xu_

I_ ›`___$,n____

J:

μ _l____

'

____ _„__

_V

__ë“_fl§___`__

„_

___„_

_ ›„__,_lp;

___J`_fi_„HVI__,_ H_ _'

_ _'__\

___JunH ______

_____

__

_ ___“_'________ __ _I<_“_¦ı'_

__I__'_

›,___'__

` _V___u__'_`_*_______

_“

_____

____

__

_____

______^___m_____`„___l`_

_r_____

_“_!___`_ _wi,_"` _I_v____¬

____

__K_M_`__

__

__”

_

„__

“T _ _;

_,_,¬

__

\_VJ_“__,__k___U____*

____“____ ` _ μd __

___

_' J _ß____

› 9.

,M __4_

__

_ Jg'à__

___„μfi___H_M___

___¦_7__

____›___w_L_' __L+__†w__'__,__4_

_1__

___bš _ _@

_|.(`.

__

FTE_ _`u_um___

4_„__“_I__>

`_

_`_`_

_

_[P_ä;__I_ _____»

_wm _&__“_“mJ

`_,lriμ___

__

___“_

_ ____

____ __\____k,__(__~

__

__ '_

Hw_W“__u__w„___I

.vI~A __`_ _ _`___ __`__hwW__vM___

M__l_hL__›____:

“lin*_V __

|_J_„__μ_μ_FJ“

_J__

Ü___

____:___

____üH»“_

__†_

___ ____):

__`

______

S""h"“___inI

_ _ }__H_r__

V.

_"__`

__,Ä\

_ M,`_)__

__mr“:J_

___

'___„_Vm__„H_%_„__4I„____

____

J›_

__iq'___

;____

„__I„____h_m_{_

är

_„__'_`

` _ __

___:_;V _____

__:Ä__

K __ ____*fa_'"_

___

_*_*_______„'___

Ü

7___›__

___`

A__:__ä____

__\

___.

__.___

_

___„r___`

_

›_

_í___

_ __|___`

&J

aß":ian ___

_!

_. _`

_3;_____`_`___

_`_

__.I_.I`__

___

` _

¬___

1_

_ __?_:__Y„_`

__:_

JG ____., ___

V-._

'_'H__' ___μ____ø__

H __`_w__vV\

__¬_

_:

μ › __

*___

_ __

5__

_ A_____M, i___fi__„_

_J __`__

*vr

___ä___“

_V __`___

_“

`___T_

__ __

____-___I___`_____

___

ß

_?____

_ __

¬ _r__

I __

5_

_

„___?W

KF

~_wu u'_A_E_›4 er___'H_

_ ___

_ _ _ ____

_ ___ _

_`_“__„__ __"____Hç_____ _____ ________ I_ _ __ _

_ ___

___ '______ μ__š____F__l_¦___ı_-__. _I ____N_ß_:. ________ü___

____

__

___

“_____

_PH

____

._

_

“__¬_h___

“___

__

_____W_

____

_ __¬___nh““

1__

_ ___"__M_

______

___

____

_ ____

__*___

„__

„_„____

h __"Q_

f_

__HÜw________n¬“__m__

___ ____å

_ __ __ _ _:

_

______

_____ ___

, '_ _______

___:_______v__

__

_____ı`q

`_

__

_ _`__¬T_h___”__

____

___

_ _ _ ____“_______`__

______

__

_________

__H__

_____“

__ ____W;

__________

_ è_O_ _ _`_____ ___

*___ _____

____

__

_ __

_“

__`_

_____

_ ____

_ _ __μ___?___`___,____\__*____

_________ _ _

__“

_____“___

________

__ ______“

____

_______

________L U___`__________

__

fi_______

_u____m -____

___J_____I _ __ _\______ _

__ _ ___O___

_"______________

___

__________

__

›„_

_ ___

_______„___

__I___' __________

__¬_

____

_ _____

:__

3______

__

J __\*___

_ __„___

__

_______________„___

_ __

_ _ Ü__

___

_

“__

__ _ ___

__ __ ,_ ___

___

____

_ __

_ NT_____f_fl_

_____________P____\

_____

_ . _____“

_

___

__""____

________

__

_____*____ _`_

______

Ä_____

__'__IL w___I

_ _H_______

__

_ _ _\

___

_____“__

__R

"__

_ _¶_

_ __

_ ___

U__________vr_"

M __\ _ I, _ _I O ____________1:

`__†___

_ ____

_“____\____

___t_“

_

_____

_!

_ ____*,___ _V4 _N__

“M______

`I___m______

_____

_,________°___“__I F ___„__'___(___H“_

____“____äM____

_ __ _“_

I V _ ____________„_______„u_______v!_____

:__

I ___ __"I__ _

“V_

_?

_ I__

__________

_____

______

__________

_ _ ____ ›____

___________

_ _________“_I_______

________

_?

_,_μ_____„_

n______________?__

_ _ _"___

_*_

_ ___“_____

M_"_

__:_

H Ä“

_ _“____3_.__ ____"______

___

_ ___`____„_______ _______ _____ __š_“____“___

__

__"

_ ______h,__n_________ __ __ J_______ ___ I_I_¬_____I______ _ _“_Üí_1

¶___I_'_'

____

__

_“

______J_____I*___

______:„______

___

_____

¬__

___

_ H _ ___$_`

_____”n_N;,___U____"_________ ________H__“___

_V_______H,___

_ _______ ______

u__

__:__

__.“__

_ ___

__ ___ ______“_ __

_ ________h________ ____

___________ ___________“

_____

__ _ _ ______

____“:_

_"__

N__ ____

_ _____*_____

(__

____`__1____hμ___H

_4_›_±m_„______"___š__

_M _ “_____ __ _ ______ ___ _„________μ_____„\„_________ ___________

___„_'______________J___

______?__'_

___

____

_ _I_____“____W _A ______J___

____- ______H_____

_____I__

HM"___J_

___ ___?

_"_____

_ _

_ ____

m__'_______________ __

_ __*____ _

_hr_______

__I_

_/_

_ _P_________

___

_ ____fl______

____I_____á___

__ ___?

_ __________„___

H___

___"__

______

_ _ _H_______ _ _ __

_______N___V

___,_____

______”_

_ ___ _____

L_μ____„_____

___

J"

___

:___

___

_'_________ __

__ __

________

“__`_____

__

_ __

_

____^

___________

____________________

______„___________

__

__ _ Y _›_______„________m____“_____________”____,_____________

____“__

_________

Ü ___`_______“_

____

_“

_____

_“

_____

_________

_______

___'__

_____

_______“_J"____ ___

_ ______”___'__W"____"%n___

____________

L"______

_H_______

Av_?

"T_____"_H___________"“n_I_

_____________

_____“__

______`__

„______ J___

“_____

___________

______Ü ______

_3%_

________)m___

__„_____

_ _H__„____

___;_

_

„__

,________“__

__~_“________"_m_?____________

_ ___m"›___›____

;__________":

„____ __

____/___________L_'___________

______“_w0_

________4________

_____

_ ___

_____h________AH ___?„mh_ ___________N_""___H_____H___I __n__

___________fl_______!__LL_„___

G_____"_“______________

______

______

___________

éh_____n___„__m_„__

_ __"_"__„___H__

“__μ____,_____ _____J_______„_____:___`___m___I_____h _„_____à

(__:

_ _ __¬_______

„____H“___:__

_“___„„μ_______""_____

__ ___"___ _ ____ _____

__„____ _,_

____

________

_____

_ _______

_"

___;__

________

____,______________

____

__`__„__w__I ___ ___

_ d_

_ ___ ________

9_____

___;

_ A_“_Ü_________:___ ________“____Ä__

„______U_____________w__xu___“

__"¶P_flh hs!___

_ _ _ _ ___

___ _______________

_ ___

„_____fi___ü _ _____

___ ___

_

_*____

_ _ _

„__

_____ _"_ ______

_ H _ ___"______

H______Ø_

„___ _*_____:__________“____

_"'__-_

_ _r_____

_ ___“,____

___„4_ß___L___ñi __r______"_m__

______"____

_h_„_______“_„_“___“___ ____ __I __ _°___å_______________„________

_______.

_______

___H______

H

__“,__"_______ _H____________“___“_3_{______ ___H__m__„_______`____

_____m¶__________„„________hd_______

___

______

_”__

_________A_

___

I__________

_____

_______ _______________

____r_____“_____!___ _________I____

_ __

______"__h___

____„_______μ`______v__“

___“__

____

"___r_________h______r___"___“_____

_____

_

_ ____

U__ ________v____J_n_____μ_*_"

_ _'

____

_______

__μ______B_q_____

_____;____

__“________

_____

____

“__

__W_

__m_________

___I____v___r_~_____M_J__

___”___"

_____

____"ug,__„›“_â__m_________I__m________'_$¶__d__¬_

______________"__

__¶_w____*______

"____fl_„_fl____:h___“

___"

___ __¬____U_______„"__H__“

__

__“_

__

____________

___"__n____

_H _“____

____"_

__ __

_______¬__d_____

____;

:____________

„_

__ ________ __

__ ___I______“

wir__________

_____

*___«_______*__ ______)__

__ ___________.,:_

I'__

___

_›_____

_ I __“

_ \__

_ __"_____

_“__

"___

_ ______

_ __

_ _____

_ ____'_____

_____“

_ _________

___

____

V___,_

____________

______fl____“___

` ________

__

"______) _____

_______

__

__ _ ___

,_`

______

_

__________uq __

__H

„_

h_____________„__“____

____________

q__

__μ__\_

_ _____________

_ ________

_ __“____“_________

___

___. _D _ _ _________“__m_

“_

MH______

_ _______"__

____

__

_w__H_"____"_fl_

___

_”_____ _

`____

Jıwfiç_ ______ _ _'_ Ä___

__d_

_____

P______“_____

__:____

_ __

_\__

____

____

___

_ -_

_ __N______

______M____H _____

_:_

\___

_ __

________

___

1„__3%______

*_______

_____

_ ____"___/___:____ _Ir ___

_ _ _ __

_____ _____________

_*__`__„__

_ _____

_ _ __

__`___

__"?____

_ _____L___ _"____“

_

__

____________hμ__'_______^___________

__

_"_______

_________

__*_________

___

_____

_m____

__

__ _„____________

___________

_____

_

“______

_____

__

__ ___“

:______,______“__

_`

__

ja_

__ _______`_.___ ____)___ ___

„_

_M\___:`____

___

____

_

„_

_______

_:

____„J_“___“_w_M„μM __“

__

_ __ _„„_mr_„__w________

9 _“

_

_”__?

___?____w

“_

_ __

___”______ ______*__

_ _ _ _______:__M_

P _ _____ _______,_Ä__Ä_

_

_l__

L__“___„_H_s________

__

___

__ __**___

__'_“__

___________'____

____

___:

_ __

_-_ _ __

W_______

___

_

_

_ _a '___„_

__

____

____;

_rl fi_____?IV_

___

_ _"_W_______"_____

H_ __)_

___

___

_ _ _____¬

_ __

_ __

_ _____“________________

_ 0 _ __

'

`_HM;__

_____

__

_ _______________

v__ _______ __an____“________;

___J_

_ _l__*_______

____

._

__

__

QH___Ü_

_F__._______

“________μ„_`5%

_____

_“_______“__

__

h________“__

If ________*

I_ ____„_

_ _ J______

____

_____

„__

_`___

____

_ _ ___“_________“_9_'z__

___

I__

___«_

_ “___ ___

____

H ______:

_____

___

_______:___

_“__

__ _

______

___l\_

____*_

_____,n____

__________„'_

_____

_ _______^“___

ߤL___

I__I_±___I ___«___"_

____*

_____a

___

__„___w_

_

I_ _Ó

_ __“_"_____h__“

___

__, _„____

_

__________ H__“l_

____

______

_ ____

______

__

J

____m____

_ f_ ____

___

____%____(___

_wm______

______

___

__I____

__ ____

___?

_ ____

_“I___

___

__

Ü_ ___

_

„__

_;______

__

mu„_`__H_mm__

__H

____

_ __ ___

_ ___

____

_ __å__„___

_________________

_

___`_____

_ _ _;

_

____`__

___

__"__

__

__

____μ__

_ _ ______

_, ___

__

_____

_ _\_________

_ ___

___

_

______N__ __

__»

__

__

____

„___

“_

h ___„____

____

_ _ _ M _M _`____

______

_Ä__

______I__I

I______I _`I_

________

`

ø__

“__________

___

_ ___

M

_/

_

` ___;____

_

_

_“___

__

___________”

hl___

_ }_"_

m

“_____

_

"__

_____

_

____'

__:

¬__?

__Vm'______

___' du

_*

__

____

__ __“

_ _ _n __ ___fl_________

H

' _. _1'I

__`

_;_

_

___

____ __

_ ____

___

Y _ ü______

_,

__ _ _fi____________y_____P ___

__

______

__ı_

__

_ ___

“________

_ ____“__w_1%______

___

___

____

_____

n_____"___:

_______

___*

„__

____

___.__

___&v:"_

I

__“_

___“

í___

_,_

_U___'

GIÜTTUS PICTÜR

l'›~.ıml I: (}i<›m›s lßbcıı

Mit cincr S;ıınınlLın_<„__§ der L'rl\'Lıııdcı1 und 'lbxtc bis \Ä1.\~.1ri von

f\1i<;h-.ıcl \"iku›r Sclıwar'/. und Pin 'l`hcis

Gedruckt mit Unterstützung durch

den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

ISBN 3-zo;-77243-ı

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Die dadurch begründeten Rechte,

insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, der Wiedergabe im Internet und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,

vorbehalten.

© 2004 by Böhlau Verlag Ges. m. b. H. und Co. KG,

\Vıen - Köln - Weimar http://www.boehlau.at Druck: Berger, Horn

I"_r, . rK1' _'F,›

1%¬ lt':-.

›.~.-.x. 5.-.›.~..Ä«›;,«_›«¶ıa§.ıq§,›_,~.~..v.ı:t'ç..s.=~ı-..7;~_.¬„.,„" ';,_'¦,me,

›:k

-v.

'Im

.3 -«ıı

fı

i

Zi'

1

1-.

I"ıı..

„ıvı

R

í

INHALT

EINLEITUNG . . . ._ 7

GIOTTOS LEBEN UND WERK BEI GHIBERTI UND VASARI . . . .. 13

Ghibertis Kindheitsgeschichte 14 ° Würdigung, Werkkatalogl 18 ° Werkkatalog II 23 ° Schlußwürdigung, Giotto als Bildhauer 26 ° Vasaris Ausarbeitungen 27 ° Giotto der Vergangenheit und Giotto der Erinnerung 32 GIOTTOS LEBEN QUELLENKRITISCH . . . .. 35

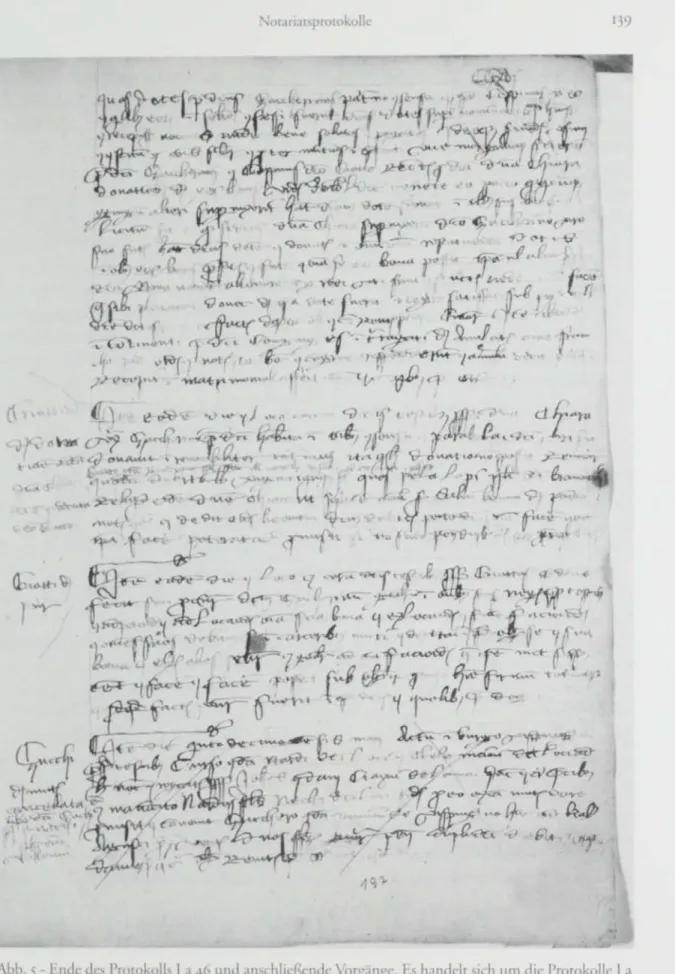

Herkunft, jugend, Umfeld 35 ° Geschäftsmann und Künstler 40 ° Prominenz in Florenz 43 ° Lebensverhältnisse, Kinder 48 ° I-Iofmaler in Neapel 55 ° Die letzten jahre, neue Aufgaben 58 ° Bestattung, Nachlaß 61 ° Das Lied gegen die Armut 63 ° Giotto im Dekameron 70 APPARAT . . . _. 77 Stand der Forschung 77 ° Überblick, Hinweise, Probleme 79 ° Geld- und Zeitrechnung 85 ° Variantenapparat, Editionsprinzipien 86 ° Abkürzungen 87 I Überrestquellen . . . ._ 89 a Notariatsprotokolle . . . .. 91

b Neapler Urkunden . . . ._ 222 c Verzeichnisse . . . ._ 229 d Testamente, Memoria . . . ._ 248 e Ernennungen . . . .. 265

f Selbstzeugnisse . . . .. 270

II Erzählende Quellen . . . .. 283

a Historiographie (Florentiner Obsen/anz) . . . .. 285

b Historiographie (andere Orte) . . . _. 325 c Traktatliteratur . . . .. 332

d Dichtungen . . . .. 345

6

e Dante, seine Kommentatoren und Biographen . . . 359

f Briefe . . . 370

g Reiseführer, Ortsbeschreibungen . . . 377

h Inschriften . . . 385

III Zweifelhafte Quellen . . . 391

NACHWORT . . . .. 393

RBGISTER ZUM APPARAT . . . .. 399

¬.,_

..»-

. P

, .

.

`\ .

«.5f ___, \›_`.

¬,„~;š,¦.':-'.:`:\_'-.--.-__*~

- . .f}f',.._„;'*'.›;_` `

_;=„;.„'t, f1.' :

_.

, -a

ı ııfiu..-ıııııııııı..-.ı ıııuızınıi

f

i 1 EE

_¦ 1!-r

ll 1

'_'

_*

i

.I

¬.-„ai-¬-i--¬¬-.--«L-iııií-„ii-ii-¬__-3_i_L--vílai-i--«-.----

-†=.ı~iı-'ser'-'-*-<i'†-1-_-.fr-ııı'.¬i߆

ı:ın±-ııııııııırıırı.er-w-ı'.¬wzı~

EINLEITUNG

Ganz aus freien Stücken ist dieses Buch nicht geschrieben worden. Giottos Leben ist der erste Teil eines dreibändig angelegten Werks, dessen andere Bände Giottos Wrke und Giottos Nav/oleben be- handeln werden. Die Einsicht, daß es ohne einen eigenen Band zur Biographie nicht abgehen würde, hat auf sich warten lassen. Klar war zunächst nur, daß eine Überprüfung der verstreut und teils vor Jahrhunderten in wenig vertrauenerweckender Form publizierten Quellen zur Person des Künstlers unumgänglich war, wenn seriös über ihn weitergearbeitet werden sollte. Erst als Pia Theis, die im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dieser Arbeit beauftragt war, eine Reihe von Neufunden gemacht hatte (am Ende fast 100), war der eigene Band unabwendbar geworden.

Vermutlich gibt es Autoren, die für dieses Unternehmen berufener sind als der Unterzeichnete, andererseits brauchte er das vorliegende Buch, um jene letztlich mediengeschichtlichen Probleme weiteızuverfolgen, von denen er ausging. Um so mehr Grund hat er, seiner Mitautorin zu dan- ken, bei der zur Einsicht in die Notwendigkeit von Quellenforschung noch die Freude daran kam.

Die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, Giottos Leben zu beschreiben, scheint mir trotzdem nicht von vornherein erledigt: Setzen Pia Theis und ich hier nicht eine Literaturform fort, die sich mit Hermann Grimms Leben Michelangelo; und jenem übersatten Bildungsbürgertum, das der Autor zu fesseln suchte, erledigt haben sollte?' Darauf gibt es drei Antworten:

Die erste sei aus einem Gedankenexperiment entwickelt: Angenommen, es hätten sich keine Werke von Giotto erhalten und es existierte auch keine Dokumentation über ihr Aussehen. Es läge aber der Giotto-Text Giorgio Vasaris vor, der dem Maler eine zentrale Position im Rahmen einer Entwicklungsgeschichte der, sagen wir, visuellen Medien in der westlichen Kultur zuschreibt und es gäbe - wie es ihn gibt - den Konsens, Vasari in seiner Bewertung Giottos grundsätzlich ernstzunehmen. Wäre es unter diesen Umständen erwünscht oder nicht, daß kritisch über Giottos Leben geschrieben würde, sofern die Quellenlage dies gestattet? Wohl schon! Wenn nun aber die Leistungen sichtbar überliefert und Werke erhalten sind, so daß über ihre historische Rolle unabhängig geurteilt werden kann, sollte unter diesen Umständen das Leben dann plötz- lich belanglos sein? Daß allein die Werke zu sprechen haben - das wäre doch eine reichlich idea- listische Vorstellung!

Im übrigen ist es die kritische Sichtung der historischen und insbesondere der biographischen Überlieferung, von welcher am ehesten objektivierbare Argumente für Autorschaft und Zeit- stellung der für Giotto in Anspruch genommenen Werke zu erwarten sind. Ohne eine Diskus- sion von Giottos Leben gibt es keine qualifizierte Diskussion von Giottos Oeuvre. Beides bleibt

1 W. Schlink, Hermann Grimm (1828-1901): Epigone und Vorläufer, in: Aspekte der Romantik, ed.

J. Osinski und F. Saure. Schriften der Brüder Grimm-Gesellschaft, N. F. 32, Kassel 2001, S 73-93.

8 Einleitung

gleichermaßen Legende. Und das heißt, daß das legendarische Leben nichts anderes als Ver- fügungsmasse im Rahmen der Überlegungen zum vormodernen Künstlerbild ist, wie das legen- darische Oeuvre nichts anderes ist als Verfügungsmasse im Rahmen der Versuche, den qualitati- ven Umschlag in der Bildproduktion um 1300 zu beschreiben.

Bei der zweiten Antwort möchte ich mich auf Michel Foucault (und indirekt auf Friedrich Nietzsche) berufen: Von Foucault rührt die Vorstellung her, daß die Geschichte das wirksamste Gegengift gegen den Glauben an die Essenz sei.2 Essenz bedeutet im vorliegenden Fall das, was Giotto als sein Wesen zugeschrieben und worauf das Wesen seiner Kunst zurückgeführt wird:

Nichts was man lernen kann, nichts was sich verändert, sondern eine stabile, numinose Größe, deren authentische Emanation eben Giottos künstlerisches Schaffen ist. Eine solche Formulie- rung klingt unaufgeklärt und ist es auch - trotzdem steht dieser Inhalt hinter so mancher gerade auch um Anspruch und Empirie bemühten und zukunfisträchtigen Einlassung. Ich verweise nur auf den Aufsatz Giotto, non-Giotto von Richard Offner mit der berühmten Anmerkung vier, in welcher der Autor den Glauben an die Essenz in eine Theorie der Stilkritik und demnach Kunst- religion in Positivismus zu transformieren suchteß

Man mag einwenden, daß es niemanden davon abhalten wird, beim Anblick einer goldgrun- digen Trecento-Tafel „Oh Giotto“ zu hauchen, wenn er oder sie weiß, daß dieser Giotto ein nach heutigen und damaligen Maßstäben gleichermaßen bürgerliches Leben geführt und sein schwer verdientes Geld gewinnbringend angelegt hat, während zwei seiner Söhne ein vom Vater ihnen verschafftes geistliches Amt mehr als Job denn als Berufung handhabten (So werden das jeden- falls ihre Amtsbrüder gesehen haben). Aber natürlich geht es nicht darum, sich in die Erlebnis- formen von Sinnhungrigen einzumischen, sondern um die Frage, ob seitens der Kunsthistorik an einem historischen Giotto Interesse besteht. Das meint einen Giotto, dessen Leistungen er- klärt werden können als die einer durch soziale und andere Lernprozesse geformten und sich im- mer weiter formenden Intelligenz, die unter spezifischen und manchmal auch trivialen Bedin- gungen an spezifischen Aufgaben arbeitete. Für ein solches Bild kann dieser Band Mosaiksteine beibringen; andere - die wichtigeren - sollen im zweiten Band hinzugefügt werden. Und indem wir diese Materialien vorzeigen, wird behauptet, daß es möglich ist, jenseits einer essentialisti- schen Haltung weiterführend über äußerst imponierende und folgenreiche Leistungen zu spre- chen. Gleichzeitig wird darauf insistiert, daß Kunstgeschichte nicht Kennerwissen um des Ken- nerwissens willen, sondern die historische Wissenschaft vom Werden unserer visuellen Kultur ist.

Die dritte Antwort schließlich ist die einfachste. Giotto mit seinen jetzt fast 150 bekanntge- wordenen Primärquellen dürfte unter den am besten belegten Persönlichkeiten aus dem Italien des 14. Jahrhunderts rangieren, soweit diese nicht durch Geld, Abkunft oder als weltliche oder

2 M. Foucault, Nietzsche, la généalogie, l`histoire, in: Hommage àjean I-ıßfppolite, Paris 1971, S. 145-172.

Deutsch: Nietzsche, die Genealogie, die Historie, in: M. Foucault, Von derSulwersion des W/issens, Frankfurt a. M. u. a. 1978, S. 83-110.

3 R. Offner, Giotto, non-Giotto, T/ve Burlington Magazine 74, 1939, S. 259-268 und 75, 1939, 96-113.

Nachdruck: A Diseerning Eye. Efsays on Early Italian Painting by Richard Oflner, ed. A. Ladis, Uni- versity Park 1998. S. 61-68.

ä

t1

i. E

E

|›`

i

Ee

I.

fi

*å

1

å

1 at

'§

ıı

í

Einleitung 9

geistliche Herrschaftsträger ausgezeichnet waren: eine Normalexistenz, solange er keinen Pinsel in der Hand hatte. Es handelt sich dabei um ein Profil, wie es für die Historiker unter Schlag- worten wie Mentalitätsgeschichte oder Mikrogeschichte seit einigen Jahrzehnten interessant ge- worden ist.4 Die Gelegenheit, sich bei der Nachbar- bzw. Mutterdisziplin für die vielen Informa- tionen, die sie den Kunsthistorikern zur Verfügung stellt, zu bedanken, indem man ihr die Biographie eines Menschen anbietet, den sie als Durchschnittsmenschen heranziehen kann - das sollte man sich als Kunstgeschichtler doch nicht entgehen lassen.

Aus der Sicht der Kunsthistoriker wäre es indes naiv, die Biographie rein als die eines Durch- schnittsmenschen anzulegen. Von Giottos eminentem Ruf und von der Auflösung der Gestalt in eine mythische Künstlerfigur mit messianischen Zügen kann nicht abgesehen werden. Ein dia- Iektischer Prozeß aus Vergessen und Erinnern will berücksichtigt sein: In dem Maß, in dem Giotto als historische Gestalt aufsteigt, als „Figur der Erinnerung“ (wie Jan Assman formuliert), versinkt die Erinnerung an die Gegebenheiten seiner Biographie, versinkt die „Figur der Ge- schichte“$ - oder besser: die Figur der Vergangenheit (Mit dieser Wendung entgeht man der Am- bivalenz des Begriffs Geschichte, der sowohl vergangene Vergangenheit als auch erinnerte Vergan- genheit bedeutet). Der kritische Augenblick ist wohl der Giotto-Text des Florentiner Bildhauers Lorenzo Ghiberti aus dem mittleren 15. Jahrhundert (II a 4).6 Das Leben ist hier so gut wie ganz vergessen, andererseits ist eine Erinnerung an das Corpus der Werke fixiert, die mit Andeutun- gen einer neuen, von der imaginierten historischen Rolle her gedachten und also mythischen Le- benseızählung ausgestattet wird: Ich meine jene berühmte Geschichte, die man wohl zu den aus- gelassensten Kompilationen der Weltliteratur zählen darf. Sie läßt den Leser miterleben, wie das Hirtenjunge Giotto statt die Schalmei zu blasen ein Schaf zeichnet, während der Maler Cimabue des Weges kommt und ihn, der schon alles kann, bei dieser Gelegenheit „entdeckt“.

Allerdings ist Ghiberti nicht der Autor, der die „Figur der Erinnerung“, wie er sie in wesent- lichen Teilen selbst geschaffen hatte, an die Moderne weitergab. Sein sehr unvollkommener, eigentlich experimenteller Text erfuhr so gut wie keine Verbreitung. Obwohl einige von seiner Existenz wußten und sich ihn beschaffen konnten (II a 7, 8, II c 9), fand er nur einen einzigen Leser, der zur Verbreitung der darin enthaltenen Information beitrug, und das war Vasari. Des- sen ungefähr ein Jahrhundert später bereits für den Buchdruck abgefaßter und in ein sehr um- fangreiches biographisches Unternehmen eingebetteter Giotto-Text ist der, welcher die Moderne erreichte (nämlich in zwei Fassungen: II a 9, 10). Auf diesen Seiten kulminierten Erinnern und Vergessen. Von Ghiberti angeleitet, aber noch über dessen Text hinaus hatte Vasari alles an Infor-

4 Le Goff, Les mentalités. Une histoire ambiguë, in: Faire de ihistoire, Bd. 3: Nouveaux ohjects, ed.

J. Le Golf und P. Nora, Paris 21986, S. 76-41. C. Ginzburg, E. Grendi undJ. Revel, Sulla microsto- ria, Quader-ni storici, N. S. 86, 1994, S. 511-575.

5 Der Gegensatz zwischen „Figur der Erinnerung“ als einer Schöpfung der Tradition und „Figur der Geschichte“ als einer Gegebenheit in einer vergangenen Gegenwart ist übernommen aus: J. Ass- mann, Moses der/Igypter, München und Wien 1997, S. 18, 47 und passim.

6 Die in den Text eingefügten Signaturen aus römischer Zahl, kleinem Buchstaben und arabischer Zahl sind Verweise auf die im Apparat abgedruckten Quellentexte.

10 Einleitung

mationen zusammengerafft, was gleichfalls von dieser Dialektik geprägt war: eine Giott0-Litera- tur der Vereinnahmungen, sei es für den Dante-Kult, sei es für den Florentiner Nationalstolz, sei es für den Humanismus.

Ghiberti und Vasari stehen also wie Wächter vor dem historischen Giotto. Ohne sie hätte sich die Erinnerung an seine Existenz wahrscheinlich verflüchtigt und eine Person namens Giotto, bekannt durch drei Signaturen (I f 2), wäre ein Thema allenfalls für die Spezialisten des von Off- ner begründeten vielbändigen Corpus ofF/orentine Painting (dessen Bände sich andererseits um den Giotto-Mythos herumgruppieren und ohne diesen schwerlich zustandegekommen wären).

Gleichzeitig ist die Person in den Texten Ghibertis und Vasaris praktisch unsichtbar, verdeckt von dem, was man sich an Vorstellungen gemacht hat. Also ist es wichtig, an diesen beiden Stellen den Faden aufzunehmen. Um die Leser und uns für diese zunächst nicht faktengeschichtliche, sondern gedächtnisgeschichtliche bzw. diskursgeschichtliche Problemstellung auszurüsten, ent- hält unsere Quellensammlung neben den Materialien, die wir brauchen, um über den histori- schen Giotto zu schreiben, auch eine möglichst vollständige Dokumentation des Diskurses, aus dem heraus Ghiberti und Vasari die in ihren Augen erinnerungswürdige Giotto-Figur herstell- ten. Die Texte, teils sind es dieselben, dienen also zuerst der Dekonstruktion jenes Giotto, den die Renaissance imaginierte, und dann unserem Rekonstruktionsversuch des historischen Giotto.

Natürlich ist solches ohne eine kritische Einstellung gegenüber den Quellen nicht möglich.

Kein Text spricht für sich und erst recht kein biographischer, panegyrischer, theoretischer, poeti- scher oder Urkundentext aus dem 13. bis 16. Jahrhundert; sie sprechen aus ihren je verschiedenen Kontexten. Darüber hinaus entfalten sie verschiedene historische Lesarten, die einander im Lauf der Zeit überlagerten und neue Texte hen/orbrachten. Gerade so entstanden diejenigen von Ghi- berti und Vasari. Wer also diese beiden kritisch untersucht, darf mit dem Material, auf dem sie fußen, nicht anders verfahren. Die Quellen werden in Form von Kommentaren ausführlich dis- kutiert und auf ihre Genese und Aussagekraft hin bewertet, ehe wir sie verwenden. So basieren die beiden Kapitel des vorliegenden Bandes, dasjenige, welches mit der Dekonstruktion, und das- jenige, welches mit der Rekonstruktion der Giotto-Biographie befaßt ist, also auf hochdestillier- ter Information und sind hochgradig abgeleitete Produkte. Obwohl die Grundlagen unserer Aus- führungen dabei meist nur in zugerichteter Form aufscheinen, sind die Aussagen für diejenigen Leser aber doch kontrollierbar, die bereit sind, sich durch die Erzählung und die Kommentare bis zur mitgelieferten Rohmasse, den Quellentexten, durchzubeißen.

Hingewiesen sei schließlich darauf, daß das Interesse an der historischen Biographie Giottos Jahrhunderte zurückreicht und keineswegs erst im 20. Jahrhundert und mit quellenkritisch ori- entierten Autoren wie Lionello Venturi, Peter Murray, Greighton Gilbert und Irene Hueck, in deren Tradition wir uns sehen, ihren Anfang nimmt. Paradoxerweise begann es sich aus der Hoff- nung auf eine Affirmation des Florentiner Renaissance-Giotto heraus zu entwickeln. Wenn man also sagen kann, daß mit Vasaris Vite von 1568 jene mythische Giotto-Figur abschließend kreiert ist, die dem Giotto-Bild der Moderne und damit auch der Kunsthistorik zugrunde liegt, so muß man hinzufügen, daß mit dem auf Vasari folgenden und ohne ihn gar nicht denkbaren Floren- tiner Vitenwerk des 17. Jahrhunderts das Projekt beginnt, die historische Wirklichkeit hinter der Giotto-Figur zu finden. Gemeint ist das Werk Notizie de'Profi*ssori del Disegno da Cimahue in qua

I

.a B

_ı.-v~ šiffiııf2'..-i -ı1|

J

vı

Einleitung II

von Filippo Baldinucci, dessen erster Band 1681 in Florenz erschien. Eine von Domenico Maria Manni kommentierte Neuausgabe kam 1767 in den Buchhandel. Heute benutzt man allgemein die von Ferdinando Ranalli edierte Ausgabe (Florenz 1845), die auch im Reprint (Florenz 1974) vorliegt, Baldinuccis Text jedoch nicht fehlerfrei wiedergibtf

Baldinucci war der erste Giotto-Biograph, der nicht nur auf der Grundlage der eızählenden Überlieferung (sei sie mündlich wie bei Ghiberti oder schriftlich wie bei Vasari) arbeitete, son- dern sich um Primärquellen bemühte. Daß Vasari irgendwann zwischen 1550 und 1568 im Buch der Lukas-Bruderschaft auf den Namen von Giottos Sohn Francesco gestoßen war (I c 5), war demgegenüber ein Zufall, mit dem der Autor nicht einmal etwas anfangen konnte (II a 10, S.

130). Baldinuccis Hauptinteresse galt der Rekonstruktion einer Familiengeschichte. In seinem Werk druckte er sie in Form eines Stammbaums ab, der fünf Generationen umfaßt und in der Enkel- und Urenkelgeneration Giottos wenig zuverlässig ist.3 Jedem Namen sind dabei Regesten von Dokumenten zugeordnet, welche die Existenz der Person zu beweisen geeignet sind (insge- samt 25). Hinzu kommt in den Text eingeschaltet und im Sinn des Autors „aufbereitet“ eine Giotto betreffende Nachricht aus Rom (II b 5), in welche mit dem Nekrolog-Eintrag von St. Pe- ter eine weitere Primärquelle eingebettet war (I d 5). Im Apologia betitelten Vorspann, der Vasaris auf Florenz zentriertes Weltbild gegen Carlo Cesare Malvasia und seine bolognesischen Zumu- tungen verteidigtfl findet sich zwischen viel erzählerischem Textmaterial über Giotto (Dante, Boccaccio usw.) noch der Florentiner Regierungsbeschluß von 1334 abgedruckt (I e 2).

Auf der einen Seite kann man Baldinucci einen Vasari-Fortsetzer nennen: Kindheitsgeschichte nach Ghiberti, erzählerisch verknüpfter Werkkatalog, Anekdoten - fast ausschließlich von Vasari zur Verfügung gestelltes und aufbereitetes Material. Auf der anderen Seite zeigt sich eine im Kon- text von Künstlergeschichte neue Methode der Faktensicherung durch Dokumente aus erster Hand. Die 28 Urkunden, die Baldinucci 1681 bekanntmachte, sind der Grundstock der hier unter I vorgelegten Sammlung von Überrestquellen. Der Ruhm sei auch eine Form des Vergessens, heißt es. Bei Vasari steht Giotto im Zenit des Ruhms und des Vergessens. Bei Baldinucci ist der Zenit mindestens des Vergessens überschritten.

Vlfıen, Februar 2004 Michael Viktor Schwarz

7 Für die Giotto-Vita: Erstausgabe 1681, S. 44-55; Ed. Manni 1767, S. 107-151; Ed. Ranalli 1845, S.

102-132. Hingewiesen sei noch auf die Ausgabe Opere di Filippo Baldinucci, ed. D. M. Manni, Bd. 4, Mailand 1811, S. 129-175. Im Folgenden wird nach der Ausgabe von 1845 zitiert, weil sie am leichte- sten greifbar ist. Nur dort, wo sie Fehler aufweist oder wo es um buchstabengetreue Genauigkeit geht, wird die seltene Editio princeps von 1681 herangezogen.

8 So geschehen jedenfalls in der Erstausgabe Florenz 1681 (meist bei S. 44). In allen späteren Ausga- ben ist der Stammbaum zu einer Art Liste aufgelöst.

9 Vgl. dazu E. Grasman, A11'omhra del Vasari, Florenz zooo, S. 21-66.