Inaugural – Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg vorgelegt von Dr. phil. Dipl.-Psych. Irmgard Maria Sieber 2017 ÄRZTLICHE ENTSCHEIDUNGEN AM LEBENSENDE

Volltext

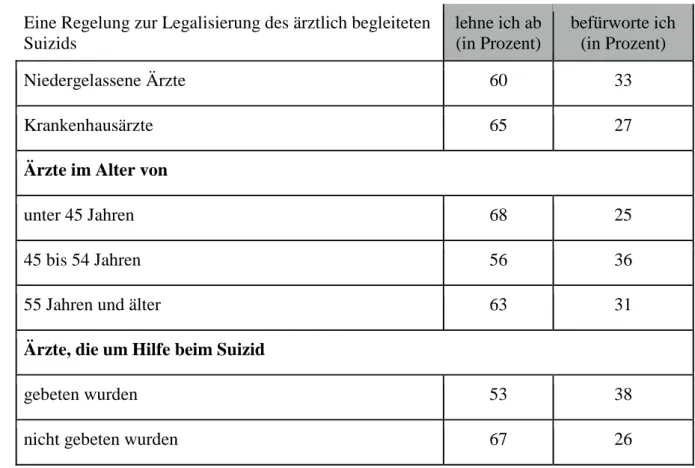

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Die restlichen 14 % der Patienten unserer Studie lassen sich in eine Gruppe mit intermediärem Risiko, mit einem DSS von 62,5 % nach fünf Jahren, und somit mit

Während die genannten Studien Schätzungen über die absolute Barrett Prävalenz lieferten, erstellten wir auch Schätzungen über die Verteilung der Barrett-Länge bei allen

In Anbetracht dessen, dass auch die oben beschriebenen Gene antioxidativer Moleküle in primärer Mikroglia nicht signifi- kant erhöht waren, kann angenommen werden, dass

Kein Hinweis auf eine persistierende cMRSA Besiedlung in einer zentraleuropäischen Kohorte. Inaugural-Dissertation Zur Erlangung

Background/Aim To determine the complication rate and risk factors for intraoperative complications in resident- performed phacoemulsification surgery at a tertiary care center

Die Entwicklung dieser salzinduzierten Hypertrophie und Fibrosierung im Bereich des Myokards konnte in verschiedenen Tiermodellen erfolgreich durch Behandlung der Tiere

Der mitgelieferte Objektträger erlaubt die problemlose Untersuchung von gleichmäßig fla- chen Proben, während seitliche Ränder nicht immer dargestellte werden können. Oft

Eine geringere Haltbarkeit von starr-beweglich gelagerten Brücken („IZ“) im Vergleich zu einer rein starren Lagerung („II“) konnte nicht festgestellt werden.. Eine