ORIGINAL

^ARBEITEN

Experimentelle Untersuchungen zum Abriebverhalten von

zementierten Hüftendoprothesen- stielen aus Titan- und Kobalt-

Chrom- Basislegierungen

Rainer Bader1, Regina Brem1, Ulrich Holz- waith2, Paiboon Choung- thong3, Dieter Winkl- mair4, Jutta Tübel1, Manfred Schmitt5, Wolfram Mittelmeier1, Erwin Steinhauser1

Schlagworte:

Hüftendoprothese - Knochenzement - Ver- schleiß - Grenzfläche

Hauptursache für Versagen von Hüftendoprothesen ist die Partikel- induzierte aseptische Lockerung. Einzelne Modelle zementierter Ti- tan-Stiele zeigten überdurchschnittlich hohe Frühlockerungsraten, bedingt durch erhöhte Freisetzung von Abriebpartikeln sowie Kor- rosionsvorgänge.

Ziel war es, den Einfluss von Werkstoffzusammensetzung und To- pographie des Hüftstiels auf das Abriebverhalten in der Grenzflä-

che mit dem Knochenzement zu analysieren.

Es wurden zementierte Stiele (n=12) aus TiAl6Nb7 und CoCr28Mo6 mit rauhen und glatten Oberflächen analysiert. Nach Lockern der Grenzfläche wurden definierte Relativbewegungen

(±250 pm) zyklisch über 3 Mio. Lastwechsel unter trockenen Um- gebungsbedingungen appliziert.

Mit rauh gestrahlten Titan- und Kobalt-Chrom-Stielen wurde deut- lich mehr Abrieb generiert als mit glatten Stielen. An rauhen Stie- len waren makroskopisch abrasive Verschleißspuren ersichtlich, an glatten Stielen waren diese erst durch REM-Analyse nachweisbar.

Mittels Atomabsorptionsspektrometrie wurde die höchste Konzen- tration von Titan bzw. Kobalt im Abrieb nach der Testung rauher Stiele ermittelt.

Zusammenfassend wird das Abriebverhalten maßgeblich von der Stiel-Topographie bestimmt; dagegen hat der Stiel-Werkstoff einen geringeren Einfluss. Die glatten TiAl6Nb7-Stiele zeigten den ge- ringsten Verschleiß.

Einleitung

Beim künstlichen Hüftgelenkersatz wird die aseptische Lockerung in über 70 °/o der Fälle als Hauptursache für eine notwendige Wechseloperation angegeben [9]. Die aseptische Hüftendoprothesenlockerung wird meist durch eine Gewebe- reaktion auf Abriebpartikel („wear disease") oder durch geänderte Belastungen des Knochenlagers nach Endoprothe- senimplantation („stress shielding") [17, 21, 26, 27] verur- sacht. Häufig liegt auch eine Kombination einzelner ursäch-

1) Klinik f ü r Orthopädie u n d Sportorthopädie. Technische Universität München 2) Peter Brehm Chirurgie Mechanik, Weisendorf

3) Lehretuhl für Werkstoffkunde und WerkstofFmechanik, Technische Universität München 4) Fachhochschule München, Fachbereich 06

5) Klinische Forschergruppe der Frauenklinik, Technische Universität München

licher Faktoren vor. Nach Implantation einer Hüftendopro- these entstehen Abriebpartikel meist in der Gleitfläche Pro- thesenkopf-Pfanne, aber auch in der Grenzfläche Implantat- Knochen bzw. Implantat-Knochenzement [8].

Titan und Titanlegierungen wird eine bessere Biokompatibi- lität im Vergleich zu Kobalt-Chrom-Legierungen attestiert [28]. Jedoch wurden bei manchen Modellen zementierter Hüftendoprothesen-Stiele auf Titan-Basis (Abb. 1) sehr hohe Frühlockerungsraten beobachtet [13, 15, 23, 30]. Bis heute wird kontrovers diskutiert, ob zementierte Titan-Basis-Stiele klinisch eingesetzt werden sollen. Basierend auf ζ. T. sehr schlechten klinischen Ergebnissen empfehlen Willert et al.

sogar den generellen Verzicht auf zementierte Hüftstiele aus Titan-Basis-Legierungen [26], allerdings werden im Einzel-

2 6 4 B , 0 m a t e i i a ] i e n 4 w-2 0 0 3

Rainer Bader: Experimentelle Untersuchungen zum Abriebverhalten

fall nickel- und chromhaltige Legierungen aus allergologi- schen Gründen nicht empfohlen [20].

Als Ursache des Frühversagens rückt die Entstehung von Abriebpartikeln, hervorgerufen durch Relativbewegungen des Stiels im Zementköcher, in den Vordergrund. Durch die Entstehung von Spalten zwischen Knochenzement und Titan-Stiel werden beschleunigte Korrosionsprozesse an der metallischen Oberfläche in Gang gesetzt [26], Diese Prozesse begünstigen Verschleißvorgänge und führen zu einer ver- mehrten Freisetzung von Titan-Partikeln. Im periprotheti- schen Gewebe können Titan-Partikel eine zelluläre Reaktion bis hin zur Knochenresorption mit konsekutiver Auslocke- rung des Implantates hervorrufen [2, 11, 12, 19]. Auch zeig- ten zementierte Hüftendoprothesen-Stiele aus Kobalt-Chrom mit einer rauh gestrahlten Oberfläche höhere Lockerungsra- ten im Vergleich zu Stielen mit glatt gestrahlter Oberfläche (bei identischem Implantatdesign) [6].

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss der Werkstoffzusam- mensetzung des Hüftendoprothesenstiels sowie der Topogra- phie der Stieloberfläche auf das Abrieb- und Verschleißver- halten in der Grenzfläche zwischen Stiel und Knochenze- ment zu analysieren.

ORIGINAL! ARBEITEN

Material und Methode

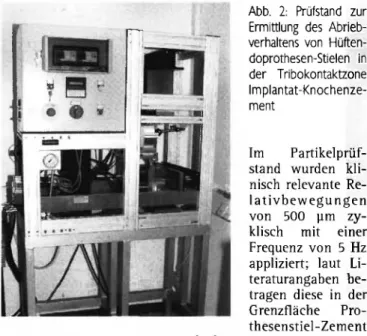

Mittel eines speziellen In-vitro-Modells [3], dem sogenann- ten „Partikelprüfstand" (Abb. 2), wurde das Abriebverhalten von Hüftendoprothesen-Stielen in der Grenzfläche Implan- tatoberfläche-Knochenzement evaluiert und Abriebpartikel reproduzierbar generiert.

Als Prüfobjekte dienten CAP-M Hüftendoprothesen-Stiele (n=12) aus TiA16Nb7 sowie aus einer geschmiedeten CoCr28Mo6-Legierung (Hersteller: Peter Brehm Chirurgie Mechanik, Weisendorf) mit definierten Oberflächenrauhei- ten. Im Ausgangszustand hatten die kugelgestrahlten glatten Ti- und CoCr-Stiele eine Rauheit (Rz) von jeweils etwa 7 pm, die rauhen Ti- und CoCr-Stiele jeweils etwa 20 pm. Alle ge- testeten Prothesenstiele waren geometrisch identisch und

wurden nach erfolgter Testung einer erneuten Kugelstrahl- behandlung zur Einstellung der jeweiligen Oberflächenrau- heit unterzogen.

Abb. 2: Prüfstand zur Ermittlung des Abrieb- verhaltens von Hüften- doprothesen-Stielen in der Tribokontaktzone Implantat-Knochenze- ment

Im Partikelprüf- stand wurden kli- nisch relevante Re- l a t i v b e w e g u n g e n von 500 pm zy- klisch mit einer Frequenz von 5 Hz appliziert; laut Li- teraturangaben be- tragen diese in der Grenzfläche Pro- thesenstiel-Zement zwischen 100 pm und 500 pm [14]. Die Bewegungsübertra- gung vom Hydraulikzylinder auf den Stiel erfolgte über eine formschlüssige, spielfreie Verbindung. Bei den durchgeführ- ten Prüfungen war das Abbruchkriterium jeweils eine Bean- spruchung des Stiels bzw. Zementköchers über 3 Mio. Bewe- gungszyklen.

Für die Zement-Fixierung des Stiels bzw. Herstellung des Zementköchers wurde ein marktüblicher Endoprothesen-Ze- ment auf Polymethylmethacrylat (PMMA) Basis mit beige- fügtem Zirkonoxid (Palacos R, Fa. Heraeus Kulzer, Werheim) eingesetzt.

Nach Anmischen und Ausformung des Zements in einer speziell angefertigten Zementiervorrichtung wurden die Stiele jeweils aus dem Zementköcher gelockert bzw. entfernt und der Köcher im Anschluss zur Realisierung einer gleich- mäßig verteilten Flächenpressung in der Grenzfläche repro- duzierbar in drei Teile gespalten [4]. Nachfolgend wurden die drei Zementköcherteile zusammen mit dem zu testenden Prothesenstiel in die Prüfvorrichtung eingebracht.

Mittels einer speziellen Vorrichtung wurde eine definierte Flächenpressung zwischen Implantat und Knochenzement von etwa 2 MPa eingestellt und während des Versuchsab- laufes konstant gehalten. In der Literatur werden Flächen- pressungen zwischen Prothesenstiel und Knochenzement von etwa 2 MPa bis maximal 7 MPa angegeben [14, 18].

Aufgrund der stattfindenden Verschleißvorgänge an der Grenzfläche zwischen Stieloberfläche und Knochenzement wurden kontinuierlich Abriebpartikel freigesetzt. Bei der Te- stung unter trockenen Umgebungsbedingungen wurden die Partikel, die in Pulverform vorlagen (Gemisch aus Knochen- zement und Metallpartikeln) in einem Behälter aus Polyte- trafluorethylen aufgefangen und anschließend die Abrieb- menge mittels Feinanalysewaage (BP210D, Fa. Sartorius, Göttingen) gravimetrisch bestimmt.

Zudem wurden vor und nach der Testung die Oberflächen- rauheiten der Stiele mittels eines Rauheitsmessgerätes (Surf- test SV 502, Fa. Mitutoyo, Neuss) bestimmt. Des Weiteren wurde die Implantatoberfläche einer rasterelektronenmikro- skopischen (REM) Analyse (CamScan / Lab6-Kathode, Cam- bridge Scanning, Cambridge, England) unterzogen und der Gehalt metallischer Partikel im Abriebpulver mittels Atom- Abb. i: Zementierter, gelocker-

ter Hüftendoprothesen-Stiel aus Titan mit periprothetischen Os- teolysen (links). Explantat zeigt deutlichen abrasiven Verschleiß an der Oberfläche (rechts)

2 0 5 |B I O m a t e r i a l i e n 4 (4)·2 0 0 3

ORIGINAL

ARBEITEN

Rainer Bader: Experimentelle Untersuchungen zum Abriebverhaltenabsorptionsspektrometrie (AAS) (Spectr AA 30/40 Zeeman, Fa. Varian, Darmstadt) ermittelt.

Ergebnisse

Bei trockenen Umgebungsbedingungen zeigten die rauen TiAl6Nb7- und CoCr28Mo6-Stiele an den beanspruchten Arealen eine Abnahme der Oberflächenrauheit Rz. Die glatt gestrahlten Stiele wiesen keine nennenswerten Rauheitsun- terschiede nach identischer Belastungszyklenzahl auf. An den rauhen Stielen zeigten sich makroskopisch großflächige geglättete Areale mit deutlichem abrasiven Verschleiß (Abb.

3), dagegen traten an den glatten Stielen kaum derartige Veränderungen auf.

Abb. 3: CAP-M Hüft- endoprothesen-Stiel aus TiAI6Nb7 vor der (links) und nach der Testung (rechts) mit abrasiven Verände- rungen im reibbean- spruchten distalen Be- reich

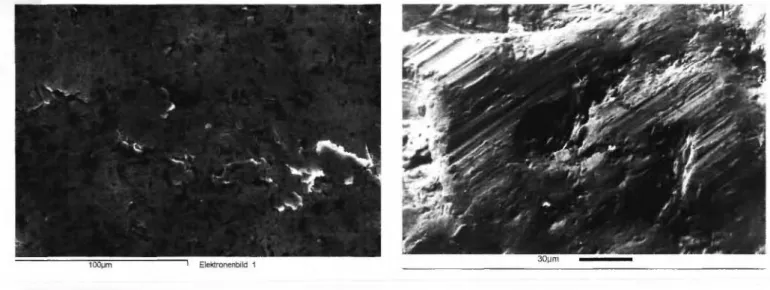

In den rasterelektronenmikrosko- pischen Untersuchungen ließen sich bei rau gestrahlten TiAl6Nb7- und CoCr28Mo6-Stie- len eingeebnete Bereiche und ab- rasive Veränderungen mit Zei- chen für Dreikörperverschleiß nachweisen (Abb. 4).

Auch bei den glatten TiAl6Nb7- und CoCr28Mo6-Stielen fanden sich in der REM-Analyse an den reibbeanspruchten Arealen Spuren eines abrasiven Verschleißes.

Hinsichtlich des gravimetrisch ermittelten Materialabtrags wurden unter identischen Umgebungs- bzw. Reibungsver- hältnissen sowohl mit rauhen TiAl6Nb7- als auch rauen CoCr28Mo6-Stielen in Kombination mit Palacos® R Kno-

chenzement deutlich mehr Abriebprodukte (Knochenzement- und Metallabriebpartikel) in der Grenzfläche generiert als mit den jeweilig glatt gestrahlten Stielen (Tab. 1). So betrug die ermittelte Abriebmenge bei den Titan-Stielen mit rauer Oberfläche im Mittel 98 mg vs. 23 mg mit glatter Oberfläche bzw. bei den rauen Kobalt-Chrom-Stielen 131 mg vs. 66 mg (mit glatter Oberfläche).

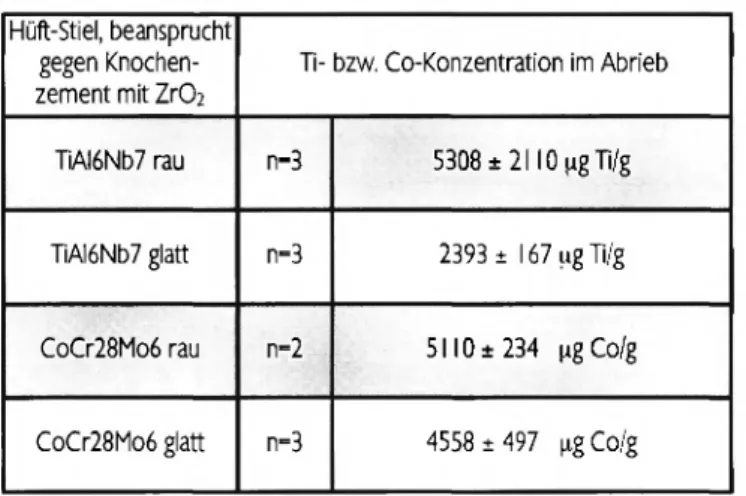

In der Atomabsorptionsspektrometie (AAS) war die Konzen- tration von Titan bzw. Kobalt im generierten Abrieb (Kno- chenzement- und Metallpartikel) bei der Testung von rauhen Titan- bzw. Kobalt-Chrom-Stielen höher als bei identisch beanspruchten glatt gestrahlten Stielen (Tab. 2). In Anbe- tracht der erhöhten Abriebmenge wurden bei den rauhen Stielen insgesamt deutlich mehr metallische Destruktions- produkte an der Grenzfläche zwischen Stiel und Knochenze- ment freigesetzt als bei den glatten Stielen. Dagegen wurden geringere Unterschiede in den Mengen metallischen Abriebs in Abhängigkeit vom Implantatwerkstoff ermittelt.

Bei der Testung von TiAl6Nb7-Stielen wurden tendenziell weniger Abriebprodukte generiert, insbesondere glatt ge- strahlte Titan-Stiele wiesen im Vergleich zu glatten Kobalt- Chrom-Stielen gravimetrisch eine erniedrigte Abriebmenge und in der AAS einen niedrigeren Gehalt von Metallparti- keln im Abriebpulver auf.

Diskussion

Mitte der 90er Jahre trat die Problematik zementierter Titan- Hüftstiele klinisch in den Vordergrund [2]. Es wurden sehr hohe Frühlockerungsraten bei manchen Modellen zemen- tierter Stiele auf Titan-Basis beobachtet [15, 16, 23, 30], Über Ausfallwahrscheinlichkeiten von 28 °/o innerhalb von nur 3 Jahren nach Stiel-Implantation wurde berichtet [13].

Im Gegensatz dazu liegen aber auch sehr gute klinische Er- fahrungen mit anderen Modellen zementierter Titan-Stiele vor [7, 10, 23].

Eingartner et al. führen ihre geringe Revisionsrate von unter 2 % nach 10 Jahren auf bestimmte Designmerkmale, welche schädliche Mikrobewegungen minimieren können, sowie auf die glatt polierte Oberfläche des eingesetzten zementierten Titan-Stiels zurück [7], Von unterschiedlichen Arbeitsgruppen wurden bei Verwendung eines identischen Ti-Stiel-Designs Unterschiede in den Revisionsraten zwischen 12,5 % nach 5,6 Jahren und 1,6 % nach neun Jahren gefunden [1, 16],

Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopische Darstellung der Oberfläche eines TiAI6Nb7-Stiels vor (links) und nach der Testung mit abrasiven Verän- derungen im reibbeanspruchten Areal (rechts)

2 0 0 ®'®m a t e r i a ] i e n 4 Μ·2003

Rainer Bader: Experimentelle Untersuchungen zum Abriebverhalten

ORIGINAL· ARBEITEN

Tab. I: Gravimetrisch bestimmte Abriebmenge (Zement- und Metall-Par- tikel) aus dem Interface Stiel-Knochenzement nach 3 Mio. Belastungszy- klen

Laut Acklin et al. besteht ein h ö h e r e s Revisionsrisiko v.a. bei r a u h e r Oberfläche und kleiner Stielgröße infolge niedriger Implantat-Steifigkeit, w e l c h e größere M i k r o b e w e g u n g e n u n d e r h ö h t e n Stress im Z e m e n t k ö c h e r bedingt, sowie bei i n a d ä - q u a t e r Operations- u n d Z e m e n t i e r t e c h n i k [1].

J e d o c h k a n n der derzeitige K e n n t n i s s t a n d hinsichtlich opti- maler W e r k s t o f f a u s w a h l , O b e r f l ä c h e n - bzw. R a n d s c h i c h t b e - h a n d l u n g sowie Design v o n H ü f t e n d o p r o t h e s e n - S t i e l e n aus Titan k a u m als b e f r i e d i g e n d b e z e i c h n e t w e r d e n . A u f g r u n d des i n d i f f e r e n t e n K e n n t n i s s t a n d e s ü b e r die E i n f l u s s f a k t o r e n auf d a s F r ü h v e r s a g e n z e m e n t i e r t e r Titan-Stiele und der u n - klaren h a f t u n g s r e c h t l i c h e n Situation w e r d e n heute fast a u s -

Tab. 2: Konzentration von Titan bzw. Kobalt in den generierten Abrieb- produkten, bestimmt mittels Atomabsorptionspektrometrie

Hüft-Stiel, beansprucht gegen Knochen- zement mit ZrÜ2

Ti- bzw. Co-Konzentration im Abrieb

TiAI6Nb7 rau n-3 5308 ±2M(^gTi/g

TiAI6Nb7 glatt n=3 2393 ± 167 Ltg Ti/g

CoCr28Mo6 rau n=2 5110 ± 234 μg Co/g

CoCr28Mo6 glatt n=3 4558 ± 497 μgCo/g

schließlich K o b a l t - C h r o m - B a s i s l e g i e r u n g e n u n d rostfreie Stähle als S t a n d a r d m a t e r i a l i e n f ü r z e m e n t i e r t e H ü f t e n d o p r o - thesen-Stiele eingesetzt. Für Stiele aus Edelstahl oder auf Kobalt-Chrom-Basis liegen b i s l a n g keine Hinweise f ü r der- artiges F r ü h v e r s a g e n vor. Von w i s s e n s c h a f t l i c h e m u n d kli- nischem Interesse ist es, a n h a n d e n t s p r e c h e n d e r I n - v i t r o - U n t e r s u c h u n g e n Leitlinien f ü r die O b e r f l ä c h e n b e s c h a f f e n h e i t v o n zementierten H ü f t e n d o p r o t h e s e n - S t i e l e n aus T i t a n - u n d K o b a l t - C h r o m - L e g i e r u n g e n ableiten zu k ö n n e n .

Aus diesem Grund w u r d e das Abriebverhalten v o n z e m e n - tierten H ü f t e n d o p r o t h e s e n - S t i e l e n in der G r e n z f l ä c h e I m -

p l a n t a t - K n o c h e n z e m e n t mittels eines speziell e n t w i c k e l t e n P r ü f m o d e l l s [3] analysiert. Um den Z u s t a n d eines im Ze- m e n t k ö c h e r r e i b e n d e n H ü f t e n d o p r o t h e s e n - S t i e l s zu s i m u l i e - ren, w u r d e n a c h dessen Z e m e n t i e r u n g a n s c h l i e ß e n d die G r e n z f l ä c h e zwischen I m p l a n t a t u n d Z e m e n t gezielt .gelockert' [4], im S i n n e eines u n g ü n s t i g e n Lastfalles bei b e - reits e i n g e t r e t e n e r Z e r r ü t t u n g des Z e m e n t k ö c h e r s . Zur A u s - l ö s u n g von r e p r o d u z i e r b a r e n D e s t r u k t i o n s v o r g ä n g e n in der G r e n z f l ä c h e w u r d e n d e f i n i e r t e R e l a t i v b e w e g u n g e n u n d F l ä c h e n p r e s s u n g e n e i n g e b r a c h t [3].

Unter I n - v i v o - B e d i n g u n g e n ist an der Stiel-Oberfläche v o n einer M i s c h r e i b u n g a u s z u g e h e n , d.h. an u n t e r s c h i e d l i c h e n Arealen treten t r o c k e n e u n d / o d e r geschmierte R e i b v e r h ä l t - nisse auf. In dieser Arbeit w e r d e n ausschließlich die Tests u n t e r t r o c k e n e n U m g e b u n g s b e d i n g u n g e n , d.h. „worst case"

Reibungsverhältnisse, diskutiert.

In den U n t e r s u c h u n g e n zeigte sich bei identischer R e i b b e a n - s p r u c h u n g (zyklische B e l a s t u n g ü b e r drei Mio. B e w e g u n g s - zyklen) ein m a ß g e b l i c h e r E i n f l u s s der T o p o g r a p h i e der I m - p l a n t a t o b e r f l ä c h e auf das A b r i e b v e r h a l t e n in der G r e n z - fläche zwischen Stiel und Knochenzement. Hierbei ist mit glatt g e s t r a h l t e n im Vergleich zu r a u h gestrahlten TiAl6Nb7- u n d Co28CrMo6-Stielen s o w o h l ein g e r i n g e r e r M a t e r i a l a b t r a g (Metall- u n d PMMA-Partikel) als a u c h g e r i n g e r e r a b r a s i v e r Verschleiß an der Stieloberfläche zu erzielen. W e i t e r f ü h r e n - de U n t e r s u c h u n g e n mit TiAl6Nb7-Stielen, w e l c h e einer elek- t r o c h e m i s c h e n B e h a n d l u n g (Elektropolieren u n d A n o d i s i e - ren, in Kooperation mit Fa. Poligrat, M ü n c h e n ) u n t e r z o g e n w u r d e n , h a b e n eine zusätzliche Reduktion der G e s a m t - A b - r i e b m e n g e u n d des metallischen Abriebs ergeben.

In klinischen Studien k o n n t e ein Standzeitvorteil f ü r glatt polierte g e g e n ü b e r rauh g e s t r a h l t e n z e m e n t i e r t e n H ü f t e n d o - p r o t h e s e n - S t i e l e n gezeigt w e r d e n [5, 6]. Beispielhaft f a n d e n Collis et al. bei z e m e n t i e r t e n Hüftstielen aus K o b a l t - C h r o m bei identischer Geometrie und Operationstechnik bei r a u h gestrahlter Oberfläche eine 7 - J a h r e s - U b e r l e b e n s w a h r s c h e i n - lichkeit v o n 91,9 °/o, im G e g e n s a t z zu 100 °/o bei glatt polier- ter Stieloberfläche [6].

In den r a s t e r e l e k t r o n e n m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n w a r e n a n rau g e s t r a h l t e n im P a r t i k e l p r ü f s t a n d getesteten Stielen a u s g e p r ä g t e Verschleißspuren n a c h z u w e i s e n . Dabei sind die a u f g e t r e t e n e n Riefen in B e l a s t u n g s r i c h t u n g m i t einer Breite v o n kleiner 1 p m bis zu 5 p m Beleg f ü r e i n e n Dreikörperverschleiß, v e r u r s a c h t d u r c h a b g e r i e b e n e Metall- partikel v o n der Stieloberfläche [24], d u r c h deren K o n t a m i - n a t i o n mit Strahlpartikeln [22] u n d v.a. d u r c h dem K n o - c h e n z e m e n t b e i g e f ü g t e Zr02-Partikel [29]. Diese d i e n e n z u r K o n t r a s t i e r u n g des Z e m e n t k ö c h e r s f ü r R ö n t g e n - U n t e r s u - c h u n g e n , j e d o c h wirken die Z r 02- P a r t i k e l als k e r a m i s c h e Schleifpartikel in der G r e n z f l ä c h e u n d b e e i n t r ä c h t i g e n s o m i t die Stiel-Oberfläche n a c h h a l t i g .

Dagegen hat der Stielwerkstoff in u n s e r e m P r ü f m o d e l l e i n e geringere B e d e u t u n g f ü r das A b r i e b v e r h a l t e n in der G r e n z - fläche, wobei die g l a t t e n TiAl6Nb7-Stiele hinsichtlich der gravimetrisch ermittelten A b r i e b m e n g e u n d dem Gehalt a n metallischen Partikel den g l a t t e n CoCr28Mo6-Stielen e t w a s überlegen zu sein s c h e i n e n . J e d o c h m u s s b e t o n t w e r d e n , dass v e r g l e i c h e n d e Tests u n t e r f e u c h t e n U m g e b u n g s b e d i n - g u n g e n n o c h a u s s t e h e n . Hierbei ist a u f etwaige t r i b o c h e m i - sche Reaktionen wie Spaltkorrosion (beobachtet v o n Willert et al. [26] an e x p l a n t i e r t e n Titan-Stielen) zu a c h t e n . Dies m u s s f ü r eine a b s c h l i e ß e n d e n B e w e r t u n g o.g. W e r k s t o f f e u n d O b e r f l ä c h e n g e s t a l t u n g e n berücksichtigt w e r d e n .

G e g e n s t a n d k ü n f t i g e r Arbeiten ist es, die g e n e r i e r t e n A b - r i e b p r o d u k t e hinsichtlich d e r Partikelgröße, M o r p h o l o g i e u n d O b e r f l ä c h e n c h a r a k t e r i s t i k zu analysieren. F ü r die A n a - Hüft-Stiel, beansprucht

gegen Knochen-

zement mit ZrÖ2 Abriebmenge

TiAI6Nb7 rau n = 4 9 8 ± 28 m g

TiA16Nb7 glatt n = 3 23 ± 4 mg

CoCr28Mo6 rau n = 2 131 ± 2 9 m g

CoCr28Mo6 glatt n = 3 66 ± 24 mg

2 B l O m a t e r i a l i e n 4 (4), 2003

ORIGINAL

[ARBEITEN

Rainer Bader: Experimentelle Untersuchungen zum Abriebverhaltenlyse der metallischen sowie keramischen Partikel (im Falle eines ZrC^-haltigen Knochenzements) ist eine geeignete A u f b e r e i t u n g des Abriebs erforderlich. Im Anschluss an die o. g. Charakterisierung sind zellbiologische Untersuchungen mit den Partikel geplant. Ziel wird sein, mögliche Effekte der generierten Abriebpartikel auf das periprothetische Gewebe in-vivo abschätzen und mit isolierten Abriebpartikeln aus Patientengeweben, welche im Rahmen von H ü f t e n d o p r o t h e - sen-Revisionen asserviert wurden, vergleichen zu k ö n n e n .

Abstract

Main reason for the failure of total hip replacement is the aseptic loosening, which is usually caused by tissue reaction to abrasive wear particles („wear disease"). Some cemented hip stems based on titanium alloys showed high early loose- ning rates. Increased release of wear particles and corrosion at t h e implant surface as well as the resulting reaction of the peri-prosthetic tissue were considered responsible.

The goal of this study was to evaluate the influence of m a - terial composition of the femoral stem and surface t o p o g r a - p h y regarding the abrasive wear behaviour at the interface between the implant and the bone cement.

By m e a n s of a special in vitro model the abrasive b e h a v i o u r of geometrically identical hip stems (n=12) m a d e of Ti6Al7Nb and Co28Cr6Mo alloys with definite rough (Rz value 20 pm) and smooth surfaces (Rz value 7 pm) were analyzed as well as wear particles were generated reprodu- cibly. For fabrication of the cement mantle commercial po- lymethylmetacrylate b o n e cement with zirconium oxide (ZrCh) particles was used. After splitting of the cement m a n t l e definite relative motions (±250 pm) between cement and stem were applied cyclically u n d e r dry conditions.

Under identical friction conditions more interfacial wear products (bone cement and metallic particles) were clearly generated with the rough blasted Ti6Al7Nb and Co28Cr6Mo stems in comparison to the smooth stems.

Moreover, the rough Ti6Al7Nb and Co28Cr6Mo stems s h o - wed macroscopically noticeable signs of abrasive wear. The smooth blasted stems revealed signs of abrasive wear only in the SEM analysis.

Using atomic absorption spectrometiy the highest c o n c e n - tration of titanium and cobalt respectively was f o u n d in the released wear debris (bone cement and metallic particles) after testing of the rough titanium and c o b a l t - c h r o m i u m stems.

In conclusion, the abrasive wear b e h a v i o u r is affected consi- derably by the t o p o g r a p h y of the stem surface, whereas in the current study the material of the stem (Ti6Al7Nb vs.

Co28Cr6Mo alloy) had less impact. The smooth titanium stem seemed to be slightly superior vs. the smooth cobalt- chromium stem regarding q u a n t i t y of the abrasive wear de- bris and content of metallic particles respectively.

Danksagung

Die Autoren danken der Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Fa. Heraeus Kulzer, Werheim u n d der Fa. Poligrat, M ü n - chen f ü r die Unterstützung bei der D u r c h f ü h r u n g der Studie.

Literatur

[1] Acklin Y. P., Berli B. J„ Frick W„ Elke R., Morscher E.

W.: Nine-year results of Müller cemented titanium straight stems in total hip replacement. Arch Orthop Trauma Surg 2001 (121) 3 9 1 - 3 9 8

[2] Agins H. J., Alcock N. W„ Bansal M., Salvati Ε. A„ Wil-

Dr. Rainer Bader

Dr. Rainer Bader

Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie

Abteilung Biomechanik Technische Universität München

Connollystr. 32 D-80809 München Tel: 089/28924492 Fax: 089/28924494 e-mail:

rainer.bader@lrz.tum.de Akademischer Lebenslauf

1998 Diplomarbeit am Fachbereich Feinwerk- und Me- dizintechnik, Fachhochschule Ulm, in Koopera- tion mit CeramTec AG, Plochingen: „Analyse, konstruktive Randbedingungen und Empfehlun- gen zur Vermeidung von Impingement und Luxation bei modular aufgebauten Hüftendopro- thesen"

2000 Medizinische Dissertation, Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie, Abteilung Biomechanik der Technischen Universität München: „Biome- chanische Untersuchungen von Implantaten zur anterioren lumbalen interkorporellen Fusion"

seit 2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie, Abteilung Bio- mechanik der Technischen Universität München (Direktor: Prof. Dr. med. R. Gradinger)

son P. D. Jr, Pellicci P. M., Bullough P. G.: Metallic wear in failed titanium alloy total hip replacements. A histological and quantitative analysis. J Bone Joint Surg 1988 (70-A) 347-356

[3] Bader R., Steinhauser Ε., Guder S., Gregory J. K., Gradin- ger R., Mittelmeier W.: Modell zur I n - v i t r o - P r ü f u n g von Hüftendoprothesen-Stielen am Interface Implantatober- fläche-Knochenzement. In: Eigenschaften u n d Prüftechniken mechanisch beanspruchter Implantate. DVM-Arbeitskreis

"Biowerkstoffe", DVM, Berlin, 2002, 165-174

[4] Bader R., Steinhauser E., Guder S., Werner E., Schmitt M., Gradinger R., Mittelmeier W.: In-vitro-Simulation eines gelockerten, zementierten Hüftendoprothesen-Stieles. BIO- materialien 2002 (3) 95

[5] Charnley G., Judet T., Pirou P., Garrerau de Louhrese C.:

Titanium femoral c o m p o n e n t fixation and experience with a cemented titanium prosthesis. In Learmonth I.D. (ed.): Inte- faces in total hip arthroplasty, Springer, London Berlin Hei- delberg 2000.

[6] Collis D. K., Möhler C. G.: Comparison of clinical outco- mes in total hip arthroplasty using rough and polished ce- mented stems with essentially the same geometry. J Bone Joint Surg 2002 (84-A) 586-592

268l BIOmaterialien 4 2003

Rainer Bader: Experimentelle Untersuchungen zum Abriebverhalten

ORIGINAL· ARBEITEN

[7] Eingartner C., Volkmann R., Winter E., Maurer F., Ihm Α., Weller S., Weise K.: Results o f a cemented titanium alloy straight femoral shaft prosthesis after 10 years o f follow-up.

Int Orthop 2001 (25) 8 1 - 8 4

[8] Elke R.: Partikelkrankheit. Ist die Tribologie ein Thema in der Revisionschirurgie? Orthopäde 2001 (30) 2 5 8 - 2 6 5 [9] Herberts P., Malchau Η.: Long-term registration has im- proved the quality of hip replacement: A review o f the Swe- dish THR Register comparing 160,000 cases. Acta Orthop Scand 2 0 0 0 (71) 111-121

[10] Hinrichs F., Boudriot U., Griss P.: 10-Jahres Ergebnisse mit einem zementierten feingestrahlten Titan-Aluminium- Vanadium-Hüftendoprothesenschaft. Ζ Orthop 2 0 0 0 (138) 5 2 - 5 6

[11] Howie D. W., McGee Μ. Α.: Wear and osteolysis in rela- tion to prosthesis design and materials. In: Medical applica- tions o f titanium and its alloys: The material and biological issues, ASTM STP 1272, Brown S.A. and Lemons J.E. (Eds.):

American Society for Testing and Material (1996) 3 8 8 - 3 9 8 [12] Huo Μ. H„ Salvati Ε. Α., Lieberman J. R„ Bettis F., Ban- sal M.: Metallic debris in femoral endosteolysis in failed ce- mented total hip arthroplasties. Clin. Orthop. 1992 (276) 1 5 7 - 1 6 8

[13] Lichtinger Τ. K„ Schürmann Ν., Müller R. Τ.: Frühlocke- rungen eines zementierten Hüftendoprothesenstiels aus Titan. Unfallchirurg 2 0 0 0 (103) 9 5 6 - 9 6 0

[14] Mann Κ. Α., Bartel D. L„ Wright Τ. M„ Ingraffea A. R.:

Mechanical characteristics o f the stem-cement interface. J Orthop Res 1991 (9) 7 9 8 - 8 0 8

[15] Massoud S. N., Hunter J. B., Holdsworth B. J., Wallace W. Α., Juliusson R.: Early femoral loosening in one design o f cemented hip replacement J Bone Joint Surg 1997 (69-Br) 6 0 3 - 6 0 8

[16] Maurer Τ. B„ Ochsner P. E., Schwarzer G., Schumacher M.: Increased loosening o f cemented straight stem prosthe- ses made from titanium alloys. An analysis and comparison with prostheses made o f cobalt-chromium-nickel alloy. Int Orthop 2001 (25) 7 7 - 8 0

[17] Mittelmeier H., Singer L.: Anatomische und histopatho- logische Untersuchungen von Arthroplastikgelenken mit Plexiglasendoprothesen. Arch Orthop Unfall-Chir 1956 (48) 5 1 9 - 5 2 3

[18] Ramaniraka Ν. Α., Rakotomanana L. R., Leyvraz P. F.:

The fixation o f the cemented femoral component. J Bone Joint Surg 2 0 0 0 (82-Br) 2 9 7 - 3 0 3

[19] Rogers S. D„ Howie D. W „ Haynes D. R„ Pearcy M. J . : The in vitro response to particulate titanium alloy. In: Medi- cal applications o f titanium and its alloys: The material and biological issues, ASTM STP 1272, Brown S.A. and Lemons J.E. (Eds.): American Society for Testing and Material (1996) 2 9 7 - 3 0 5

[20] Rostoker G„ Robin J., Binet 0., Blamoutier J., Paupe J., Lessana-Leibowitch M., Bedoulle J., Sonneck J.M., Garrel

J.B., Millet P.: Dermatitis due to orthopaedic implants. A re- view o f the literature and report o f three cases. J Bone J o i n t Surg 1987 (69-Am) 1 4 0 8 - 1 4 1 2

[21] Rubash H. E„ Sinha R. K„ Shanbhag A. S „ Kim S. Y.:

Pathogenesis o f bone loss after total hip arthroplasty. Or- thop Clin North Am 1998 (29) 1 7 3 - 1 8 6

[22] Schuh Α., Holzwarth U., Kachler W „ Göske J . : Ober- flächenkontamination nach Kugelstrahlen in der Herstellung von Hüftgelenkimplantaten. BlOmaterialien 2 0 0 3 , 4 (3) 2 4 0 [23] Schöll E., Eggli S., Ganz R.: Osteolysis in cemented tita- nium alloy hip prosthesis. J Arthroplasty 2 0 0 0 (15) 5 7 0 - 5 7 5 [24] Shanbhag A. S., J a c o b s J. J., Giant Τ. T„ Gilbert J . L„

Black J., Galante J. 0 . : Composition and morphology o f wear debris in failed uncemented total hip replacement. J B o n e Joint Surg 1994 (76-Br) 6 0 - 6 7

[25] Verdonschot N., Huiskes R.: Surface roughness o f de- bonded straight-tapered stems in cemented THA reduces subsidence but not cement damage. Biomaterials 1998 (19)

1 7 7 3 - 1 7 7 9

[26] Willert H. G„ Broback L. G., Buchhorn G. H„ J e n s e n P.

H., Koster G., Lang I., Ochsner P., Schenk R.: Crevice corro- sion o f cemented titanium alloy stems in total hip replace- ments. Clin Orthop 1996 (333) 5 1 - 7 5

[27] Willert H. G„ Semlitsch M.: Tissue reactions to plastic and metallic wear products o f j o i n t endoprostheses. Clin Or- thop 1996 (333) 4 - 1 4

[28] Wintermantel Ε., Ha S. Κ.: Biokompatible Werkstoffe:

Implantate für Medizin und Umwelt. Springer, Berlin Heidel- berg 2 0 0 2 .

[29] Wirz D., Zurfluh B., Li F., Morscher E.: Röntgenkon- trastmittel: Ein "Schleifpulver" im Zement/Implantat Interfa- ce? Vortrag 3. Internationale Biomechanik- und Biomateri- al-Tage, 14.-.15.Juli 2000, München.

[30] Zeiler G., Distler Α.: Probleme zementierter Titanendo- prothesenschäfte. BlOmaterialien 2 0 0 0 (1) 1 9 - 2 4

2 5 9 BlOmaterialien 4 (4), 2003