Raumordnungsbericht 2018

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg

Inhalt ... 1

Abbildungsverzeichnis ... 3

Tabellenverzeichnis ... 4

Einleitung ... 5

1 Räumliche Entwicklung im gemeinsamen Planungsraum ... 7

1.1 Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und ihre Strukturräume ... 7

1.2 Administrative Gliederung ... 10

1.3 Bevölkerungsentwicklung und räumliche Verteilung ... 12

1.3.1 Bevölkerungsstand und räumliche Verteilung ... 13

1.3.2 Gesamtentwicklung und natürliche Entwicklung ... 15

1.3.3 Räumliche Bevölkerungsentwicklung ... 17

1.3.4 Internationalisierung der Bevölkerung ... 21

1.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 24

1.4.1 Wirtschaft ... 24

1.4.2 Arbeitsmarkt und Beschäftigung ... 27

1.4.3 Pendlerverflechtung in der Hauptstadtregion ... 31

1.4.4 Nahräumliche Pendlerverflechtung innerhalb der Hauptstadtregion ... 33

1.5 Siedlungs- und Freiraumentwicklung ... 37

1.5.1 Baufertigstellungen und Wohnungsbestandsentwicklung ... 37

1.5.2 Marktentwicklung von Wohnimmobilien ... 39

1.5.3 Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche nach Nutzungsarten der amtlichen Statistik ... 43

1.5.4 Freiraumentwicklung ... 46

2 Stand der gemeinsamen Landesplanung ... 48

2.1 Landesraumordnungspläne Berlin-Brandenburg – Programmatik und Planungsziele ... 48

2.1.1 Landesentwicklungsprogramm ... 48

2.1.2 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ... 49

2.1.3 Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) ... 50

2.1.4 Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) ... 51

3 Stand der Regionalplanung und der Braunkohlen- und Sanierungsplanung ... 54

3.1 Regionalplanung ... 54

3.1.1 Regionalpläne in Brandenburg ... 55

3.1.2 Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg in der Regionalplanung ... 55

3.2 Braunkohlen- und Sanierungsplanung ... 56

3.2.1 Braunkohlenplanung ... 57

3.2.2 Sanierungsplanung ... 57

3.2.4 Finanzierung der Braunkohlensanierung ... 58

3.2.5 Regionalentwicklung in der Bergbaufolgelandschaft ... 59

3.2.6 Braunkohlenausschuss ... 59

4 Durchgeführte und geplante Maßnahmen im Rahmen der angestrebten Entwicklung ... 60

4.1 Konzepte und Maßnahmen zur Umsetzung der Planungsziele aus Raumordnungsplänen ... 60

4.1.1 Einzelhandelsausstattung in Berlin und Brandenburg ... 60

4.1.2 Entwicklung Flughafen und Flughafenumfeld ... 62

4.1.3 Kommunales Nachbarschaftsforum (KNF) ... 64

4.1.4 Regionalparks ... 66

4.1.5 Regionalparks Modellvorhaben der Raumordnung – „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge (MORO ArD)“ ... 68

4.2 Konzepte und Maßnahmen zur Umsetzung der Planungsziele aus Raumordnungsplänen Landesplanerische Bewertung von Planungsabsichten der Kommunen und Vorhabenträger ... 69

4.2.1 Anpassung der Bauleitplanung ... 69

4.2.2 Raumordnungsverfahren ... 71

4.2.3 Untersagungsverfahren... 73

4.2.4 Zielabweichungsverfahren ... 73

5 Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den angrenzenden Ländern und Staaten ... 75

5.1 Nationale und europäische Zusammenarbeit... 75

5.1.1 Nationale und europäische Netzwerke und Initiativen ... 75

5.1.2 Europäische Kooperationsräume – gemeinsame Projekte ... 78

5.2 Nachbarstaat Polen... 81

5.2.1 Kooperationen mit Polen ... 81

5.2.2 Grenzüberschreitende Abstimmung von Raumordnungsplänen ... 84

5.2.3 Grenzüberschreitende Vorhaben ... 84

5.3 Benachbarte Bundesländer ... 86

5.3.1 Abstimmung von Raumordnungsplänen ... 86

6 Zusammenarbeit zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg in der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung und in der Landesplanungskonferenz ... 87

6.1 Aufgaben, Beteiligte, Verfahren ... 87

6.2 Ergebnisse der Sitzungen ... 87

Impressum ... 89

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strukturkonzept der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (nach LEP B-B 2009, ergänzt) ... 8

Abbildung 2: Hauptstadtregion und ihre Strukturräume 2016 ... 9

Abbildung 3: Berliner Bezirke mit Ortsteilen 2016 ... 11

Abbildung 4: Berlin, amtsfreie Gemeinden und Ämter in Brandenburg 2016 ... 12

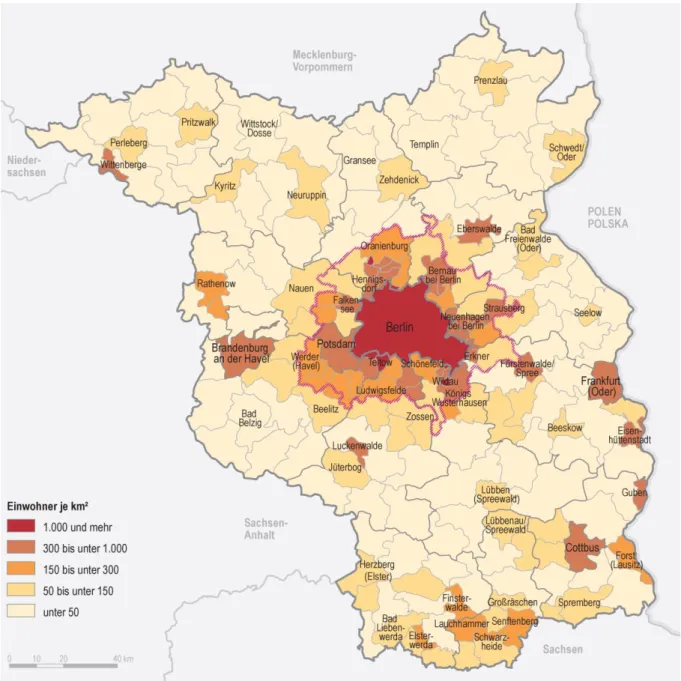

Abbildung 5: Bevölkerungsdichte in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2016 ………..15

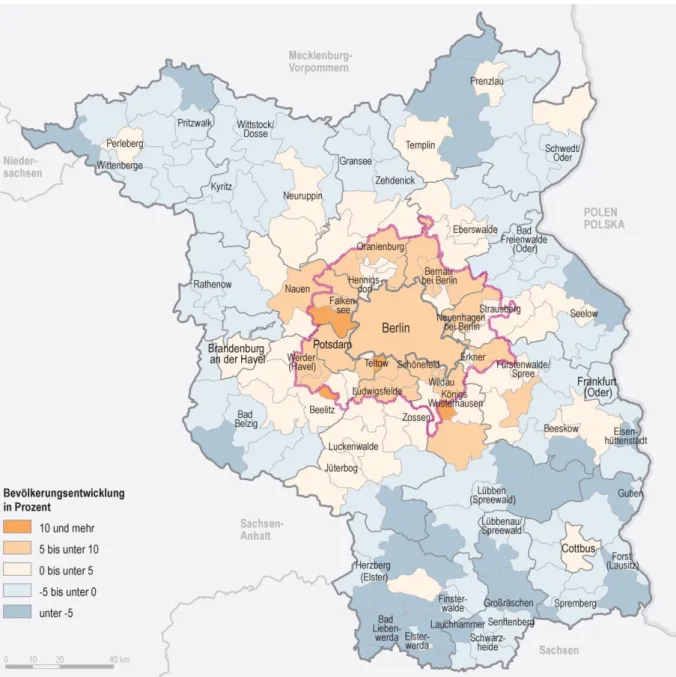

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2012 bis 2016 ... 17

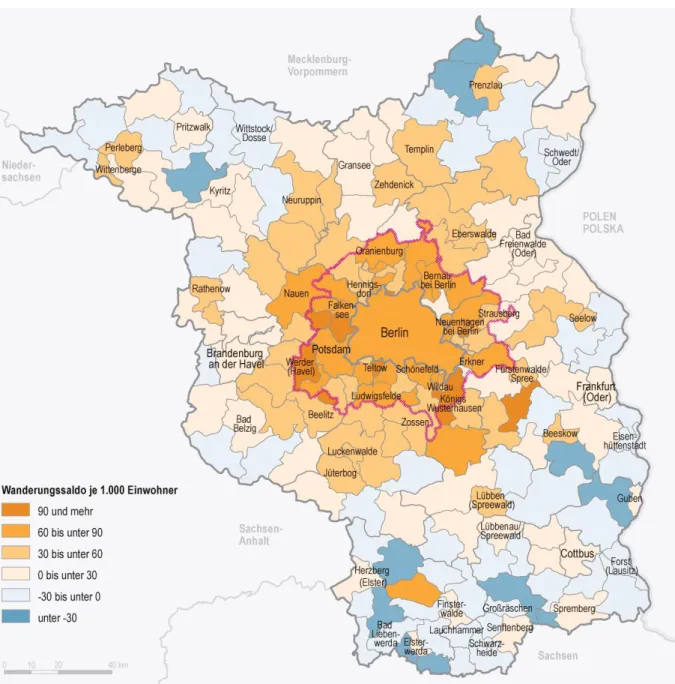

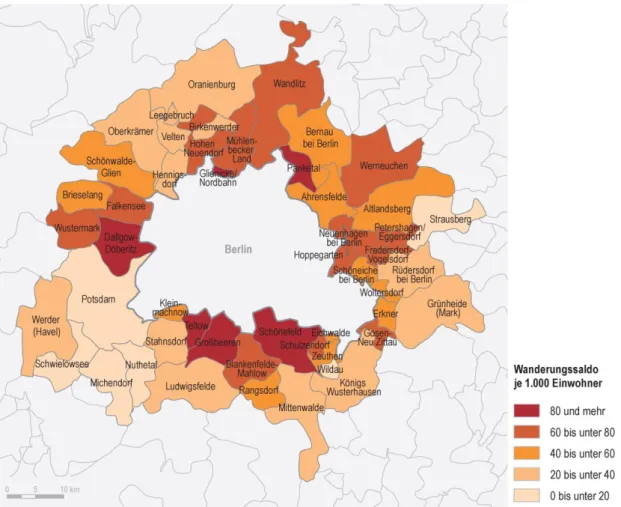

Abbildung 7: Wanderungssalden von Berlin und amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2012 bis 2016 ... 18

Abbildung 8: Wanderungssalden von Berlin nach Herkunftsregionen 2012 bis 2016 ... 19

Abbildung 9: Wanderungssalden von Brandenburg nach Herkunftsregionen 2012 bis 2016 ... 20

Abbildung 10: Wanderungssalden der Berliner Umlandgemeinden gegenüber Berlin 2012 bis 2016 ... 21

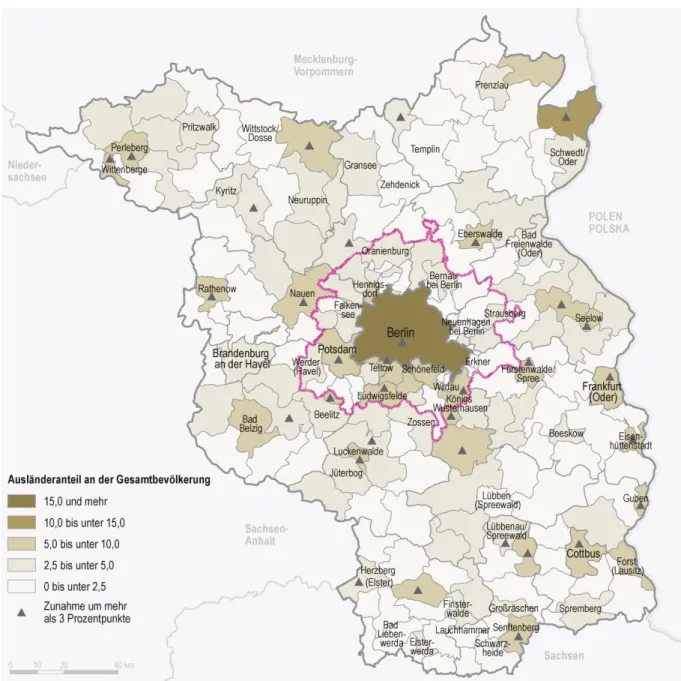

Abbildung 11: Ausländeranteil in Berlin, amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2016 sowie prozentuale Veränderung des Ausländeranteils 2012 bis 2016 ... 22

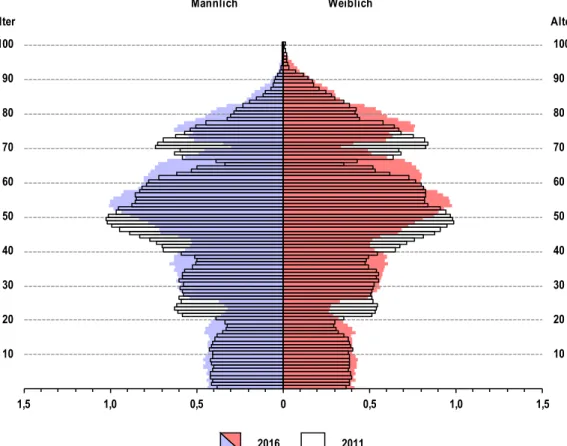

Abbildung 12: Altersaufbau der Bevölkerung in Berlin (in Prozent) 2011 und 2016 ... 23

Abbildung 13: Altersaufbau der Bevölkerung in Brandenburg (in Prozent) 2011 und 2016 ... 24

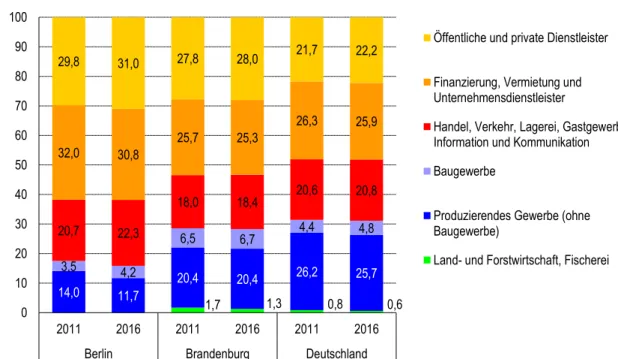

Abbildung 14: Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in Berlin, Brandenburg und Deutschland 2011 und 2016 ... 25

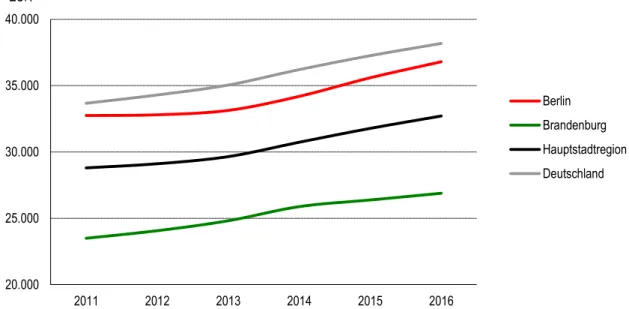

Abbildung 15: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts je EW in Berlin und Brandenburg (in jeweiligen Preisen) 2012 bis 2016 ... 26

Abbildung 16: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts je Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg (in jeweiligen Preisen) 2012 bis 2016 ... 27

Abbildung 17: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Berlin, Brandenburg nach Strukturräumen und Deutschland bis 2016 (indexiert, 30.06.2011 = 100) ... 28

Abbildung 18: Beschäftigtendichte am Arbeitsort in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 2016 ... 29

Abbildung 19: Beschäftigtenentwicklung am Arbeitsort in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 2012 bis 2016 (Juniwerte) ... 30

Abbildung 20: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Berlin, Brandenburg und Deutschland 2012 bis 2016 (Dezemberwerte) ... 31

Abbildung 21: Entwicklung der Pendlerverflechtung zwischen Berlin und Brandenburg nach Strukturräumen 2012 bis 2016 (Juniwerte) ... 33

Abbildung 22: Pendlersalden in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 30.06.2016 ………..35

Abbildung 23: Arbeitsmarktzentren in Berlin und Brandenburg, die am 30.06.2016 einen positiven Pendlersaldo von mehr als 1.000 SV-Beschäftigten hatten und deren Pendlerverflechtungen ... 36

Abbildung 24: Pendlerverflechtung Berlins mit Berliner Umland 30.06.2016 ... 37

Abbildung 25: Jährliche Baufertigstellungen von Wohnungen in neuen Wohngebäuden je 1.000 EW in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 2012 bis 2016 ... 39

Abbildung 26: Preisentwicklung für Bauland für Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften in Berlin und Brandenburg nach Teilräumen 2012 bis 2016 (baureif, erschließungsbeitragsfrei) ... 40

Abbildung 27: Preisentwicklung für Bauland für Mehrfamilienhäuser in Berlin und Brandenburg nach Teilräumen 2012 bis 2016 (baureif, erschließungsbeitragsfrei) ... 41

in Berlin und in Brandenburg nach Teilräumen 2012 bis 2016 ... 42

Abbildung 29: Anteile der Nutzungsarten an der gesamten Bodenfläche in Berlin und in Brandenburg 2016 ………..44

Abbildung 30: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Berlin und in Brandenburg nach Strukturräumen 2014 bis 2016 ... 45

Abbildung 31: Anteile der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Bodenfläche der Berliner Bezirke, amtsfreien Gemeinden und Ämter Brandenburgs 2016 ... 46

Abbildung 32: Raumordnungspläne Berlin-Brandenburg im Berichtszeitraum ... 48

Abbildung 33: Festlegungskarte 1 LEP B-B ... 50

Abbildung 34: Festlegungskarte LEP FS ... 51

Abbildung 35: Synergien – Entwicklungsperspektiven im Zusammenhang nutzen……….52

Abbildung 36: Regionen im Land Brandenburg ... 54

Abbildung 37: Braunkohlen- und Sanierungsgebiete ... 56

Abbildung 38: Verkaufsfläche (m²/EW) in Berliner Bezirken, amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 2015/2016 ... 61

Abbildung 39: Verkehrsleistung an den Berliner Flughäfen ... 62

Abbildung 40: Flughafenumfeld BER ... 63

Abbildung 41: Kommunales Nachbarschaftsforum (KNF) – Struktur und Mitglieder ... 65

Abbildung 42: Logo Regionalparks ... 66

Abbildung 43: Berlin und Berliner Umland, Regionalparks in Berlin und Brandenburg ... 68

Abbildung 44: Anzahl der landesplanerisch befürworteten Bebauungspläne nach Hauptnutzungsart ... 70

Abbildung 45: ROV-pflichtige Vorhaben nach Vorhabenart 2012 bis 2016 ... 72

Abbildung 46: Transeuropäische Kernnetzkorridore in der Hauptstadtregion... 75

Abbildung 47: Europäische Metropolregionen in Deutschland 2016 ... 77

Abbildung 48: Interreg V B Kooperationsräume mit Beteiligung der Hauptstadtregion ... 79

Abbildung 49: Scandria®Korridor ... 80

Abbildung 50: Gemeinsames Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030 ………..82

Abbildung 51: Wirkungsraum der Metropolregion Stettin (Szczecin) ... 84

Abbildung 52: Varianten der 380-kV-Freileitung 3. Interconnector ... 86

Tabellenverzeichnis

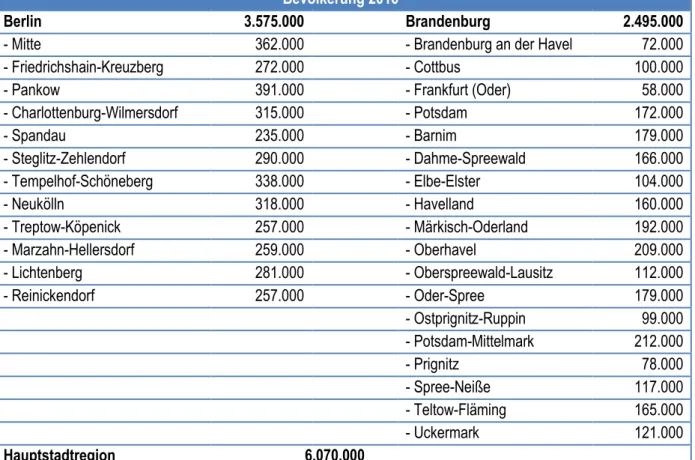

Tabelle 1: Bevölkerungsstand von Berlin, Berliner Bezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg 2016 ... 14Tabelle 2: Von 2012 bis 2016 landesplanerisch befürwortete Bebauungspläne mit Wohnsiedlungsflächen ... 71

Tabelle 3: Beantragte Zielabweichungsverfahren 2012 bis 2016 ... 74

Einleitung

Seit Inkrafttreten des Landesplanungsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg, der seit 1995 die rechtliche Grundlage für die Erstellung der Raumordnungsberichte bildet, liegt der fünfte ge- meinsame Raumordnungsbericht (ROB) für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg vor. Die Gemein- same Landesplanungsabteilung ist verpflichtet, alle fünf Jahre einen ROB zu erstellen, der den beiden Landesregierungen vorzulegen ist. Der vorliegende ROB 2018 umfasst die Zeitspanne vom 01. Janu- ar 2012 bis 31. Dezember 2016 und knüpft damit an die Aussagen des ROB 2013 an. Dabei werden Aus- und Rückblicke an geeigneter Stelle zugelassen. Maßgebend für den Berichtszeitraum ist das Raumordnungsgesetz des Bundes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008.

Die Gliederung des ROB 2018 orientiert sich an den im Landesplanungsvertrag festgelegten Kerninhal- ten. Beschrieben werden wesentliche räumliche Entwicklungen in der Hauptstadtregion, der Stand der gemeinsamen Landesentwicklungsplanung und der Regional- und Braunkohlenplanung im Land Bran- denburg sowie ausgewählte Maßnahmen zur Umsetzung der Planungsziele. Ergänzt wird der Bericht durch eine landesplanerische Auswertung von Planungsabsichten der Kommunen und Vorhabenträger im Berichtszeitraum sowie über gemeinsame Projekte in den europäischen Kooperationsräumen, Ko- operationen mit Polen und Abstimmungen von Planungen mit benachbarten Bundesländern und Regio- nen. Abschließend wird über die Zusammenarbeit der beiden Länder in der gemeinsamen Landespla- nungsabteilung und in der Landesplanungskonferenz berichtet.

Im Mittelpunkt des ROB 2018 stehen die raumrelevanten fachübergreifenden Entwicklungstendenzen in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg mit ihren drei Strukturräumen Metropole Berlin, Berliner Um- land und Weiterer Metropolenraum. Im ersten Teil wird die Hauptstadtregion im nationalen und europä- ischen Kontext betrachtet und über ihre sozio-ökonomischen Entwicklungen wie die Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung, die zunehmenden Pendlerverflechtungen oder Änderungen des Wohnbe- standes und der Flächennutzungen berichtet. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, werden für die bevölkerungsbezogenen Angaben die Daten der bundeseinheitlichen amtlichen Statistik der Bevölke- rungsfortschreibung verwendet. Im Land Brandenburg ist die ausschließliche Verwendung amtlicher Daten von der Landesregierung vorgeschrieben. Das Land Berlin nutzt für planerische Belange hinge- gen statistische Daten des kommunalen Einwohnerregisters, da nur hier kleinräumige Angaben unter- halb der Ebene der Gesamtstadt verfügbar sind.

Die Hauptstadtregion ist durch heterogene Raumnutzungen und Entwicklungstrends gekennzeichnet, die sich in den Teilräumen unterschiedlich ausprägen: von der Bundeshauptstadt Berlin im Zentrum, über das Berliner Umland mit der Landeshauptstadt Potsdam, bis hin zum überwiegend ländlich ge- prägten Weiteren Metropolenraum mit seinen attraktiven Städten, vielfältigen, teils im Wandel begriffe- nen Kulturlandschaften und Freiräumen.

Die im Bericht für den Berichtszeitraum 2012 bis 2016 aufgezeigten Entwicklungstendenzen können insgesamt positiv auf die Hauptstadtregion wirken: Die Bevölkerungszunahme im Gesamtsaldo, die Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes oder die Zunahme der Beschäftigten zeugen von ihrer zuneh- menden Attraktivität. Gemeinsame Projekte mit den europäischen Partnern, wie zum Beispiel im Rah- men der Transeuropäischen Netze (TEN), sind Zeichen für die wachsende Bedeutung von Berlin und Brandenburg als wichtiges Bindeglied in Europa.

vor große Herausforderungen. Das Bevölkerungswachstum in Berlin und im Berliner Umland führt zu einer steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und einem Bedarf an sozialer und techni- scher Infrastruktur. Diese Entwicklung zeigt sich u. a. auch im Umfeld des Flughafens BER. Die Wachs- tumsdynamik in Berlin und im Berliner Umland bietet ebenso Chancen für die Stabilisierung von Städten im Weiteren Metropolenraum. Die zunehmenden Verflechtungen mit der Folge erhöhter Pendlerauf- kommen stellen dabei zusätzliche Anforderungen an geeignete Mobilitätsangebote. Verflechtungen mit starken Nachbarn über die Außengrenzen der Hauptstadtregion hinweg (z. B. Achsen Hamburg, Stettin, Leipzig/Dresden) bringen Entwicklungsimpulse für den Nordwesten, Nordosten oder Süden Branden- burgs, die als eine zusätzliche Chance zur Stabilisierung und zum Nutzen der Regionen betrachtet wer- den.

Zahlreiche Gemeinden in den eher ländlich geprägten Teilräumen Brandenburgs haben die Auswirkun- gen des Bevölkerungsrückgangs zu bewältigen. Die sich auch im Berichtszeitraum fortsetzende Ab- wanderung der Bevölkerung und der Rückgang der Geburtenzahlen ziehen u. a. einen Fachkräfteman- gel und eine Unterauslastung der Einrichtungen der Daseinsvorsorge nach sich. Die Weiterführung des Rückbaus von Wohnraum und die gleichzeitige Stärkung der Innenstädte und Dorfkerne bleiben aktuel- le Themen.

In der südlichen Hauptstadtregion steht der Umgang mit dem Strukturwandel in der alten Industrie- und Bergbauregion Lausitz im Vordergrund. Die Abkehr von dem fossilen Energieträger Braunkohle und der damit korrespondierende Rückgang der Beschäftigten machen ein ressortübergreifendes und koopera- tives Handeln erforderlich, um die Lausitz als Industrie- und Wirtschaftsstandort zu sichern. Am 13. Juni 2017 wurde durch den länderübergreifenden Beschluss mit Sachsen die Erarbeitung und Umsetzung der „Lausitzstrategie“ eingeleitet, um langfristige Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze für die Bewältigung des Strukturwandels zu finden.

Die beiden Landesregierungen haben auf die sich abzeichnenden Entwicklungstrends reagiert und im Jahre 2015 die Überarbeitung der gemeinsamen Landesplanung beschlossen. Mit dem Landesentwick- lungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), der im Jahr 2019 den geltenden Landesent- wicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ablösen soll, wird derzeit die landesplanerische Grundlage für die Zukunft der Hauptstadtregion überarbeitet.

Die Ergebnisse des vorliegenden ROB 2018 verdeutlichen, dass die Kenntnis räumlicher Entwicklungs- tendenzen, eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Hauptstadtregion und im nationalen und europäischen Kontext sowie langfristig abgestimmte übergeordnete Planungen unabdingbar sind, um die Hauptstadtregion auch künftig im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu gestalten.

1 Räumliche Entwicklung im gemeinsamen Planungsraum

1.1 Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und ihre StrukturräumeDie Länder Berlin und Brandenburg bilden zusammen die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Mit ihren gut sechs Millionen Menschen auf mehr als 30.000 Quadratkilometern Fläche verbindet sie die Merkmale der Metropole Berlin mit denen des Flächenlandes Brandenburg. Die Hauptstadtregion ver- fügt in ihren Teilräumen über unterschiedliche, einander ergänzende Funktionen mit eigenen Stärken und Potenzialen.

Die Region ist unter ihrem offiziellen Namen „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ in die raumordneri- schen Leitbilder des Bundes und der Länder aufgenommen worden. Die Bezeichnung basiert auf dem von den Landesregierungen im August 2006 beschlossenen gemeinsamen Leitbild, das Grundlage für das Landesentwicklungsprogramm (LEPro) und für nachfolgende Pläne, Fachstrategien und Konzepte beider Länder war.

Parallel dazu wurde und wird die institutionelle Zusammenarbeit der beiden Länder intensiviert. Zahlrei- che Staatsverträge und Verwaltungsvereinbarungen regeln gemeinsame Anliegen in den unterschied- lichsten Bereichen, beide Landesregierungen tauschen sich regelmäßig in gemeinsamen Kabinettsit- zungen aus, um die Zusammenarbeit beider Länder weiter zu entwickeln. Gemeinsame Projekte (zum Beispiel Innovationsstrategie innoBB, Masterpläne der Cluster der Hauptstadtregion) werden in der Hauptstadtregion erfolgreich umgesetzt. Die Anzahl und Themen der länderübergreifenden Zusammen- arbeit steigen dabei kontinuierlich.

Hinsichtlich der Position im europäischen Kontext versteht sich die Hauptstadtregion als Tor in die mit- tel- und osteuropäischen Staaten. Die Hauptstadtregion hat sich zu einem bedeutenden europäischen Verkehrsknoten entwickelt. Sie liegt im Schnittpunkt von drei der insgesamt neun Korridore des transeu- ropäischen Verkehrsnetzes: „Orient-östliches Mittelmeer“, „Nord-Ostsee“ und „Skandinavien-

Mittelmeer“. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit europäischen Part- nern und konnte ihre Position im europäischen Wettbewerb weiter ausbauen.

Die 2013 reformierte EU-Strategie der Transeuropäischen Netze stellt die räumlichen Prioritäten der europäischen Ebene zur Ausrichtung von Maßnahmen der Planungs- und Entwicklungsträger dar. Das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V), zu dem nur ein ausgewählter Teil der bestehenden Verkehrs- netze gehört, ist zweilagig aufgebaut und besteht aus einem Gesamt- und einem Kernnetz. Im Kernnetz werden neun multimodale Korridore definiert, die innerhalb des Kernnetzes die wichtigsten Langstre- ckenverkehre bzw. -routen abbilden. Die Transeuropäischen Korridore sind das infrastrukturelle Rück- grat, auch für die Entwicklung in der Hauptstadtregion. In ihnen konzentrieren und entwickeln sich Ver- flechtungen und raumbezogene wirtschaftsräumliche und infrastrukturelle Wertschöpfungspotenziale.

Neben einem neu definierten Kernnetz wurden im Rahmen der Neuausrichtung auch die EU-

Finanzmittel für den Verkehrssektor im Zeitraum 2014 bis 2020 auf 26 Milliarden Euro erhöht. Davon profitiert die Hauptstadtregion als „Städtischer Knoten“ (Urban Node) im Schnittpunkt von drei Korrido- ren.

Die Hauptstadtregion hat sich sowohl im direkten Teilhaberverfahren der Europäischen Kommission als auch in der nationalstaatlichen Positionsfindung aktiv beteiligt. Federführend und gemeinsam mit Part-

nern in transnationalen Projekten (Interreg B) und dem Netzwerk der europäischen Ballungs- und Groß- räume METREX wurden Positionen und verkehrspolitische Ziele der Metropolregionen sowohl in die neue Methodik als auch in die Gestaltung der Netze und Korridore eingebracht. So wurde die Verknüp- fung der bisherigen vorrangigen Transeuropäischen Verkehrsachse 1 (Berlin-Palermo) über Mün- chen/Nürnberg und der Achse 22 über Berlin und weiter über Rostock mit dem Nordischen Dreieck erreicht. Darüber hinaus konnte die anfänglich noch fehlende Verbindung Berlin-Stettin im Rahmen der sogenannten Trilog-Verhandlungen (zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kom- mission) im Mai 2013 ergänzend in das Kernnetz der Transeuropäischen Verkehrsnetze aufgenommen werden.

Abbildung 1: Strukturkonzept der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (nach LEP B-B 2009, ergänzt) Quelle: eigene Darstellung Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg/ Landes- amt für Bauen und Verkehr 2018

Die Hauptstadtregion hat von Nord nach Süd eine Ausdehnung von 244 Kilometern und von West nach Ost eine maximale Ausdehnung von 234 Kilometern. Die gemeinsame Binnengrenze zwischen Berlin und Brandenburg misst insgesamt 234 Kilometer. Die Bevölkerungsdichte in der Hauptstadtregion be- wegt sich, bezogen auf einzelne Gemeinden/Ortsteile, in einer Spanne von unter zehn (zum Beispiel Marienfließ im Landkreis Prignitz) bis über 17.000 (Berlin-Friedenau) Einwohner und Einwohnerinnen (EW) pro Quadratkilometer und liegt im Durchschnitt bei rund 200 EW/km².

Die Hauptstadtregion ist kein homogener Raum, sondern raum- und siedlungsstrukturell durch drei Strukturräume mit unterschiedlichen Merkmalen und Entwicklungstrends geprägt – Berlin, das Berliner Umland und der Weitere Metropolenraum.

Abbildung 2: Hauptstadtregion und ihre Strukturräume 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, eigene Darstellung Lan- desamt für Bauen und Verkehr 2018

Berlin liegt in der Mitte der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, umfasst 891 Quadratkilometer und zählte gemäß der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung im Jahr 2016 3,57 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner (EW).

Das „Berliner Umland“ ist ein eng mit Berlin verflochtener Struktur- und Analyseraum, der in seiner ge- meindescharfen Abgrenzung 2.864 Quadratkilometer und gut 960.000 EW umfasst.

Der „Weitere Metropolenraum“ schließt an das Berliner Umland an und umfasst 26.790 Quadratkilome- ter mit etwa 1,53 Millionen EW. Er weist, ausgehend von den drei Oberzentren Cottbus/Chóśebuz, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder), Verdichtungsansätze auf, ist aber in weiten Teilen ländlich geprägt.

1.2 Administrative Gliederung

Berlin und Brandenburg sind zwei Bundesländer mit sehr unterschiedlichem Staats- und Verwaltungs- aufbau. Berlin ist Land und Kommune zugleich. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung obliegen dem Senat von Berlin Aufgaben mit gesamtstädtischer Bedeutung. Die parlamentarische Kontrolle und die Gesetzgebung liegen beim Abgeordnetenhaus von Berlin als Stadt- und zugleich Landesparlament.

Bereits mit der Bildung von Groß-Berlin im Jahr 1920 wurden unterhalb der gesamtstädtischen Verwal- tungsebene die Bezirke von Berlin als Selbstverwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit etabliert, die sowohl allgemeine Vollzugsaufgaben erledigen als auch Selbstverwaltungsaufgaben für ihr Gebiet wahrnehmen. Im Bereich der räumlichen Planung erarbeitet der Senat den Flächennutzungs- plan, die Bezirke die Bebauungspläne, soweit entsprechende Planungen nicht von gesamtstädtischer Bedeutung sind. In solchen Fällen kann der Senat von Berlin die Planungshoheit an sich ziehen.

Innerhalb der zwölf Bezirke von Berlin sind die Ortsteile historisch gewachsene Gebietseinteilungen, die in den erst seit 1920 zu Berlin gehörenden Teilen der Stadt weitgehend auf den ehemals selbständigen Gemeinden vor der Bildung von Groß-Berlin beruhen. Die innerhalb der Bezirke definierten 96 Ortsteile sind für viele Berlinerinnen und Berliner Identität stiftende und vertraute räumliche Bezüge, ohne jedoch eigene politische oder administrative Funktionen zu besitzen. Schon der zehntgrößte Berliner Ortsteil (Gesundbrunnen) übertrifft mit rund 93.000 EW die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner (EW) des brandenburgischen Landkreises Prignitz und ist damit weitaus bevölkerungsreicher als die Mittelstädte im Land Brandenburg, bei denen 20.000 bis 30.000 EW die Regel sind. Acht Berliner Ortsteile sind von ihrer Bevölkerungszahl (größer 100.000) her betrachtet „Großstädte“ innerhalb der Großstadt Berlin.

Abbildung 3: Berliner Bezirke mit Ortsteilen 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2016, Leis- tungsvereinbarung 02/14, eigene Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018 Brandenburg ist ein Flächenland mit einer Ausdehnung von 29.654 Quadratkilometern und knapp 2,5 Millionen EW. Territorial ist das Land Brandenburg in 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte unter- teilt. Die kreisangehörigen Gemeinden sind zum Stand 31. Dezember 2016 administrativ in 144 amts- freie Gemeinden und 52 Ämter (mit zusammen 269 amtsangehörigen Gemeinden) gegliedert. Die Be- völkerungszahlen der amtsfreien Gemeinden (ohne die kreisfreien Städte) bewegen sich zwischen rund 2.700 (Gemeinde Uckerland) und 44.100 (Stadt Oranienburg), die der Ämter zwischen 4.100 im Amt Lenzen-Elbtalaue und 11.900 im Amt Biesenthal-Barnim. Innerhalb der Ämter ist die kleinste selbst- ständige Gemeinde die amtsangehörige Gemeinde Kleßen-Görne mit 360 EW. 26 Gemeinden im Land Brandenburg weisen unter 500, 124 weitere zwischen 500 und 1.000 EW auf. Die Ämter bilden die ver- waltungsseitige Klammer zwischen solchen Gemeinden, die ihre rechtliche Selbstständigkeit nicht auf- gegeben haben, aber über keine eigenständige Verwaltung mehr verfügen. Die Gemeinden sind weiter- hin Träger der Bauleitplanung.

Abbildung 4: Berlin, amtsfreie Gemeinden und Ämter in Brandenburg 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, eigene Darstellung Lan- desamt für Bauen und Verkehr 2018

Die Bevölkerungszahlen in den vier kreisfreien Städten im Land Brandenburg differieren zwischen 58.000 in der Stadt Frankfurt (Oder) und fast 172.000 in der Landeshauptstadt Potsdam. Die Bevölke- rungszahlen der Landkreise liegen zwischen knapp 78.000 im Kreis Prignitz und 212.000 im Kreis Pots- dam-Mittelmark (Stand: 31. Dezember 2016).

1.3 Bevölkerungsentwicklung und räumliche Verteilung

Die nachfolgenden Angaben zu Bevölkerungsständen, zur Bevölkerungsentwicklung und zu Wanderun- gen beruhen, wenn nicht anders ausgewiesen, auf der bundesweit einheitlichen amtlichen Bevölke- rungsstatistik, die die Ergebnisse der letzten Volkszählung (Zensus 2011) rechnerisch fortschreibt. Die- se Bevölkerungsfortschreibung ist als alleinige Statistik zentral für die Länder Berlin und Brandenburg bis auf Gemeindeebene verfügbar.

1.3.1 Bevölkerungsstand und räumliche Verteilung

In der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg leben knapp 6,1 Millionen Menschen. Die Bevölkerungs- zahl ist in der Hauptstadtregion im Berichtszeitraum 2012 bis 2016 stark angestiegen. Teilräumlich wa- ren jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen. Die Berliner Bevölkerung nimmt schon seit dem Jahr 2005 wieder zu (um rund 249.000 Einwohnerinnen und Einwohner (EW) allein im Be- richtszeitraum 2012 bis 2016), primär aufgrund der positiven Wanderungsbilanz. Mit 3,57 Millionen EW wurde im Jahr 2016 der höchste Bevölkerungsstand seit dem 2. Weltkrieg erreicht. Auch im Berliner Umland hielt die positive Bevölkerungsentwicklung an (Anstieg seit 2012 um rund 59.000 EW auf 0,96 Millionen EW). Die gegenläufige Entwicklung im Weiteren Metropolenraum führte dort zu einem Rück- gang im Bevölkerungsstand um knapp 18.000 EW auf 1,53 Millionen EW, wobei sich der Bevölkerungs- verlust gegenüber dem Berichtszeitraum des vorangegangenen Raumordnungsberichts stark verringert hat. Innerhalb des Weiteren Metropolenraums war die Bevölkerungsentwicklung sehr uneinheitlich.

Zwar hatte die Mehrheit der amtsfreien Gemeinden und Ämter in diesem Strukturraum Bevölkerungs- rückgänge zu verzeichnen, doch trat bei einigen auch eine Bevölkerungszunahme auf (siehe Kapitel 1.3.2).

Tabelle 1: Bevölkerungsstand von Berlin, Berliner Bezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg 2016

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2018 (Basis Bevölkerungsfortschreibung), eigene Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Bevölkerung 2016*

Berlin 3.575.000 Brandenburg 2.495.000

- Mitte 362.000 - Brandenburg an der Havel 72.000

- Friedrichshain-Kreuzberg 272.000 - Cottbus 100.000

- Pankow 391.000 - Frankfurt (Oder) 58.000

- Charlottenburg-Wilmersdorf 315.000 - Potsdam 172.000

- Spandau 235.000 - Barnim 179.000

- Steglitz-Zehlendorf 290.000 - Dahme-Spreewald 166.000

- Tempelhof-Schöneberg 338.000 - Elbe-Elster 104.000

- Neukölln 318.000 - Havelland 160.000

- Treptow-Köpenick 257.000 - Märkisch-Oderland 192.000

- Marzahn-Hellersdorf 259.000 - Oberhavel 209.000

- Lichtenberg 281.000 - Oberspreewald-Lausitz 112.000

- Reinickendorf 257.000 - Oder-Spree 179.000

- Ostprignitz-Ruppin 99.000

- Potsdam-Mittelmark 212.000

- Prignitz 78.000

- Spree-Neiße 117.000

- Teltow-Fläming 165.000

- Uckermark 121.000

Hauptstadtregion 6.070.000

* Ergebnisse für Berliner Bezirke sind Schätzwerte, da aus rechtlichen Gründen (nicht zugelassene Erhebung von Anschriften) seit dem Jahr 2014 Angaben aus der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung nur noch für Berlin insgesamt ermittelt werden.

Berlin ist mit rund 4.000 EW je Quadratkilometer die nach München am dichtesten besiedelte deutsche Großstadt. Unter den deutschen Flächenländern weist nur Mecklenburg-Vorpommern eine niedrigere Bevölkerungsdichte auf als das Land Brandenburg mit 84 EW je Quadratkilometer. In der Hauptstadtre- gion besteht somit ein deutliches Zentrum-Peripherie-Gefälle, das auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass das Berliner Umland knapp sechsfach so dicht besiedelt ist wie der Weitere Metropolenraum.

Abbildung 5: Bevölkerungsdichte in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Bevölkerungsfortschreibung), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

1.3.2 Gesamtentwicklung und natürliche Entwicklung

Eine Dimension des demografischen Wandels ist die quantitative Veränderung des Bevölkerungsstan- des im Zeitverlauf. In den Jahren 2012 bis 2016 gewann die Hauptstadtregion knapp 290.000 Einwoh- nerinnen und Einwohner (EW, 5,0 Prozent) hinzu. Die Wanderungsgewinne waren fast zehnfach höher als das Geburtendefizit. Das Land Berlin hatte starke Bevölkerungsgewinne (7,5 Prozent), von denen alle zwölf Bezirke profitierten. Das Land Brandenburg verzeichnete eine geringe Bevölkerungszunahme (Zunahme um 1,7 Prozent).

Im Umland der Metropole Berlin konnten im Berichtszeitraum 2012 bis 2016 die Städte Potsdam, Teltow und Königs Wusterhausen die höchsten absoluten Gewinne an Einwohnern und Einwohnerinnen ver- buchen. Die höchsten relativen Zuwächse erzielten mit jeweils mehr als zehn Prozent Dallgow-Döberitz,

Teltow und Wustermark. In allen Berliner Umlandgemeinden kam es zu Bevölkerungszuwächsen, die überwiegend wanderungsbedingt waren.

Der Weitere Metropolenraum verlor aufgrund des Geburtendefizits hingegen an Bevölkerung, wobei kleinräumig die Entwicklung heterogen verlief. Etwa drei Viertel der Ämter und amtsfreien Gemeinden hatten im Berichtszeitraum einen Bevölkerungsrückgang, ein Viertel einen Bevölkerungsanstieg. Insge- samt ist die Bevölkerungszahl dort im Berichtszeitraum um knapp 18.000 (1,1 Prozent) auf 1.533.000 zurückgegangen.

Die Bilanz aus Geburten- und Sterbefällen, die natürliche Bevölkerungsentwicklung, ist neben der Wan- derungsbilanz prägend für die Gesamtentwicklung der Bevölkerung. Wie auch in anderen Teilen Deutschlands werden in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg weniger Kinder geboren als rechne- risch erforderlich sind, um den Bevölkerungsstand ohne Wanderungsgewinne beizubehalten. Es trat im Berichtszeitraum ein Geburtendefizit auf, auch wenn sich die Geburtenzahlen signifikant erhöhten. Da- bei fällt die Bilanz im Land Berlin positiv, im Land Brandenburg dagegen negativ aus: Während in Berlin im Berichtszeitraum knapp 21.000 mehr Kinder geboren wurden als Menschen starben, hatte Branden- burg nur knapp zwei Drittel der zum Ausgleich der Sterbefälle erforderlichen Geburten (Geburtendefizit von rund 52.000 Personen). Der Weitere Metropolenraum hatte ein ungleich größeres Geburtendefizit (45.000 Personen) als das Berliner Umland (7.000 Personen). Einige an Berlin angrenzende Gemein- den weisen sogar einen leichten Geburtenüberschuss auf, was im Weiteren Metropolenraum auf Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden nur bei Seddiner See der Fall war.

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Branden- burg 2012 bis 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Bevölkerungsfortschreibung), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

1.3.3 Räumliche Bevölkerungsentwicklung

Zu- und Fortzügen kommt eine besondere Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung zu. So kann es durch Wanderungsprozesse gerade kleinräumlich sehr rasch zu starken Veränderungen im Bevölke- rungsstand kommen. Meist erfolgen Wanderungsprozesse zudem selektiv, da zum Beispiel jüngere Menschen tendenziell deutlich mobiler sind als ältere Menschen. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf der Wanderungsstatistik, die auch zur Fortschreibung der amtlichen Bevölkerungsstatistik dient.

Für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg war die Wanderungsbilanz in den Jahren 2012 bis 2016 mit einem Gewinn von in Summe rund 308.000 Einwohnerinnen und Einwohnern (EW) sehr positiv. Im Berichtszeitraum hatte das Land Berlin Wanderungsgewinne in Höhe von rund 215.000 EW und das Land Brandenburg in Höhe von 93.000 EW. Beim Wanderungssaldo besteht nach wie vor im Land

Brandenburg ein teilräumliches Gefälle: Berlinnahe Ämter und amtsfreie Gemeinden hatten tendenziell eine deutlich positivere Wanderungsbilanz als berlinferne Räume. Bemerkenswert ist, dass im Berichts- zeitraum 2012 bis 2016 im Weiteren Metropolenraum kleinräumig deutlich seltener Wanderungsverluste auftraten als in der Vergangenheit.

Abbildung 7: Wanderungssalden von Berlin und amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2012 bis 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Wanderungsstatistik), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Die positive Wanderungsbilanz des Landes Berlin beruhte in erster Linie auf stark angestiegenen Wan- derungsgewinnen gegenüber dem Ausland (189.000 EW), sowohl gegenüber anderen EU- als auch Nicht-EU-Staaten. Einen erheblichen Anteil daran hatten insbesondere im Jahr 2015 Geflüchtete (Hauptherkunftsländer Syrien, Afghanistan und Irak). Zwar hatte Berlin auch beträchtliche Wanderungs- gewinne gegenüber den alten Bundesländern (57.000 EW), gleichzeitig nahm jedoch die Suburbanisie- rung Berlins im Berliner Umland, ausgehend von einem niedrigen Niveau, wieder zu, so dass die Wan-

derungsbilanz gegenüber dem Land Brandenburg erheblich negativ war (-44.000 EW). Gegenüber den anderen neuen Bundesländern erzielte das Land Berlin moderate Bevölkerungsgewinne (13.000 EW).

Abbildung 8: Wanderungssalden von Berlin nach Herkunftsregionen 2012 bis 2016

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2018 (Basis Wanderungsstatistik), eigene Darstel- lung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Die Wanderungsgewinne des Landes Brandenburg speisten sich im Berichtszeitraum aus zwei Quellen, Berlin (44.000 EW) und dem Ausland (56.000 EW). Die stark gestiegene Auslandszuwanderung hängt im Land Brandenburg relativ eng mit der gestiegenen Migration von Geflüchteten zusammen, die insbe- sondere im Jahr 2015 die Gesamtwanderungsbilanz prägte. Die Wanderungsgewinne gegenüber ande- ren EU-Staaten erhöhten sich dagegen vergleichsweise moderat. Dagegen waren die Abwanderungs- verluste in die alten Bundesländer (2.000 EW) nur noch sehr gering und fielen auch gegenüber den anderen neuen Ländern moderat aus (5.000 EW). Mehr als zwei Drittel aller Wanderungsgewinne des Landes Brandenburg entfielen im Berichtszeitraum auf das Berliner Umland, das auch gegenüber den alten und den anderen neuen Bundesländern eine positive Wanderungsbilanz hatte. Der Weitere Metro- polenraum erzielte seine Wanderungsgewinne fast ausschließlich gegenüber dem Ausland.

-20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

2012 2013 2014 2015 2016

EW

mit Brandenburg mit anderen neuen Bundesländern mit alten Bundesländern mit Ausland

gesamt

Abbildung 9: Wanderungssalden von Brandenburg nach Herkunftsregionen 2012 bis 2016

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2018 (Basis Wanderungsstatistik), eigene Darstel- lung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Im Berichtszeitraum hatten alle Gemeinden im Berliner Umland Wanderungsgewinne gegenüber Berlin.

Diese fielen zumeist stärker aus als in den Vorjahren, insbesondere was einige Gemeinden im östlichen Berliner Umland anbetraf. Auch im Weiteren Metropolenraum erzielte die Mehrheit der Ämter und amts- freien Gemeinden Wanderungsgewinne gegenüber Berlin, wobei berlinnahe Kommunen begünstigt waren. Doch selbst die im Weiteren Metropolenraum gelegenen zehn Ämter und amtsfreien Gemeinden mit den höchsten Wanderungsgewinnen hatten zusammen weniger Wanderungsgewinne gegenüber Berlin als die im Berliner Umland gelegene Stadt Falkensee allein.

-20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

2012 2013 2014 2015 2016

EW

mit Berlin mit anderen neuen Bundesländern

mit alten Bundesländern mit Ausland gesamt

Abbildung 10: Wanderungssalden der Berliner Umlandgemeinden gegenüber Berlin 2012 bis 2016 Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Wanderungsstatistik), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

1.3.4 Internationalisierung der Bevölkerung

Eine weitere Dimension des demografischen Wandels stellt die Internationalisierung der Bevölkerung dar, die durch die erhöhte Flüchtlingsmigration in den Jahren 2015 und 2016 forciert wurde. Knapp 700.000 Menschen hatten im Jahr 2016 in der Hauptstadtregion ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Berichtszeitraum war in Berlin primär wanderungsinduziert ein starker Anstieg der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung von 11,9 Prozent auf 16,7 Prozent zu ver- zeichnen. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer ist gemäß Einwohnerregister in den Innen- stadtbezirken knapp doppelt so hoch wie in den Außenbezirken.

Das Bevölkerungswachstum Berlins beruhte in den letzten Jahren zu rund vier Fünfteln auf der Zunah- me der ausländischen Bevölkerung. Der Personenkreis mit Migrationshintergrund (einschließlich Aus- siedler und Aussiedlerinnen, Kinder von Nichtdeutschen, Eingebürgerte) hatte laut Mikrozensus im Jahr 2016 einen Anteil von 28 Prozent an der Gesamtbevölkerung Berlins und lag in den jüngeren Alters- jahrgängen noch deutlich höher.

Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer sowie deren Anteil an der Gesamtbevölkerung im Berichtszeitraum, ausgehend von einer sehr niedrigen Zahl, mehr als verdoppelt (von 1,9 Prozent auf 4,0 Prozent). Der Bevölkerungsanstieg im Land Brandenburg ist ausschließlich auf die Zunahme der Nichtdeutschen zurückzuführen. Überdurchschnittliche Ausländeranteile treten ten- denziell in den bevölkerungsstärkeren Ämtern und amtsfreien Gemeinden, vielfach Ober- und Mittelzen-

tren, auf und stehen zum Teil mit der Unterbringung von Geflüchteten im Zusammenhang. In wenigen Fällen beruhen überdurchschnittliche Ausländeranteile im Landkreis Uckermark jedoch auch auf Subur- banisierungsprozessen der Metropole Stettin. Der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund lag in Brandenburg im Jahr 2016 bei knapp sieben Prozent.

Abbildung 11: Ausländeranteil in Berlin, amtsfreien Gemeinden und Ämtern in Brandenburg 2016 sowie prozentuale Veränderung des Ausländeranteils 2012 bis 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Bevölkerungsfortschreibung), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

1.3.4 Altersstrukturentwicklung

Im Land Berlin kam es durch die hohe Zuwanderung mehrheitlich jüngerer Menschen zu einer leichten Verjüngung der Bevölkerung. So sank im Berichtszeitraum 2012 bis 2016 das Durchschnittsalter der Bevölkerung von 42,9 Jahren im Jahr 2011 auf 42,6 Jahren in 2016. Die Bevölkerung des Landes Brandenburg, das geringere Wanderungsgewinne verzeichnete, ist mit einem Durchschnittsalter von 46,9 Jahren im Jahr 2016 hingegen weiter gealtert (2011: 46,1 Jahre). Die Bevölkerung im Berliner

Umland war im Jahr 2016 mit einem Altersdurchschnitt von 45,0 Jahren im Mittel um drei Jahre jünger als die Bevölkerung im Weiteren Metropolenraum (48,0 Jahre).

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren nahm in der Hauptstadtregion – ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau – beträchtlich zu (um 92.000 EW), die Zahl der Personen ab 65 Jahren stieg etwas weniger stark an (um 83.000 EW). Anders als in den Vorjahren erhöhte sich auch die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) in der Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg, wenngleich die Entwicklung in den beiden Ländern gegenläufig war.

Abbildung 12: Altersaufbau der Bevölkerung in Berlin (in Prozent) 2011 und 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Bevölkerungsfortschreibung), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Männlich Weiblich

Alter Alter

2016 2011

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Abbildung 13: Altersaufbau der Bevölkerung in Brandenburg (in Prozent) 2011 und 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Amt für Statistik Berlin- Brandenburg 2018 (Basis Bevölkerungsfortschreibung), eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

1.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 1.4.1 Wirtschaft

Der wirtschaftliche Strukturwandel hat sich in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg fortgesetzt. Dies zeigt sich in veränderten Beiträgen der Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung. Das Land Berlin hatte im Jahr 2016 anteilig den größten Dienstleistungssektor aller Bundesländer. Als Wachstumstreiber fungierten u. a. die Wirtschaftsbereiche Information und Kommunikation, Gesundheitswirtschaft, Handel und Gastgewerbe. Spiegelbildlich ist der Anteil des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) an der Bruttowertschöpfung in Berlin gesunken und niedriger als in den anderen Bundesländern. Stark expandiert ist das Baugewerbe am wachsenden Standort Berlin.

Im Land Brandenburg erzielte das Produzierende Gewerbe (ohne Bau) zwar ebenfalls einen geringeren Wertschöpfungsanteil als im Bundesdurchschnitt, trug aber im Berichtszeitraum konstant ein Fünftel zur Wirtschaftsleistung bei.1 Wie in den anderen ostdeutschen Flächenländern hat das Baugewerbe im Land Brandenburg einen überdurchschnittlichen und konjunkturell bedingt wachsenden Anteil an der Wertschöpfung. Die Dienstleistungsorientierung ist schwächer ausgeprägt als in der Metropole Berlin und entspricht eher dem gesamtdeutschen Anteil an der Bruttowertschöpfung.

1 Aussagen zur Veränderung im Berichtszeitraum beziehen sich auf Vergleiche des Jahres 2016 mit dem Jahr 2011.

Altersaufbau der Bevölkerung Land Brandenburg 2011 und 2016 in Prozent

Männlich Weiblich

Alter Alter

2016 2011

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Abbildung 14: Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in Berlin, Brandenburg und Deutschland 2011 und 2016

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 02/2018, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Die Betriebsgrößenstruktur ist in Berlin-Brandenburg durch eine Vielzahl von Klein- und Mittelbetrieben geprägt. 2016 existierten in der Hauptstadtregion 49 große Industriebetriebe mit 500 und mehr Beschäf- tigten, die aber beispielsweise im Land Berlin mehr als die Hälfte des Umsatzes im Verarbeitenden Gewerbe generierten. Gemessen am Umsatz ist das Verarbeitende Gewerbe in Berlin überwiegend auf die Branchen Pharmaindustrie, Elektrotechnik, Maschinenbau und Ernährung ausgerichtet. Im Land Brandenburg erbringen die Wirtschaftszweige Nahrungs- und Futtermittel, Chemie, Metallerzeugung und -bearbeitung, Holz und Papier sowie Fahrzeugbau die größten Umsatzanteile.

Berlin und Brandenburg sind ein Wirtschaftsraum, so dass die Wirtschaftsstruktur beider Bundesländer viele Gemeinsamkeiten aufweist. Unterschiede resultieren aus dem unterschiedlichen Charakter als Stadtstaat und Flächenland. Die im Jahr 2011 von den Ländern Berlin und Brandenburg beschlossene Gemeinsame Innovationsstrategie innoBB ist auf eine abgestimmte Innovationspolitik in den wachs- tumsintensiven Clustern Informations- und Kommunikationstechnik, Medien und Kreativwirtschaft, Energietechnik, Verkehr, Mobilität und Logistik, Optik und Gesundheitswirtschaft ausgerichtet. Die in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg zahlreich vertretenen Unternehmen dieser Branchen sollen sich im Verbund mit Forschungseinrichtungen noch stärker vernetzen und durch Kräftebündelung Standort- vorteile im nationalen und internationalen Wettbewerb generieren.

Im Zuge des Strukturwandels verringerte sich die Binnenmarktorientierung der Industrie in der Haupt- stadtregion Berlin-Brandenburg weiter. Die Exportquote der gewerblichen Wirtschaft steigerte sich deut- lich. Im Jahr 2016 wurden in der Hauptstadtregion 43 Prozent des Umsatzes der Betriebe im Verarbei- tenden Gewerbe (mit 20 und mehr Beschäftigten) mit dem Ausland erzielt, verglichen mit 36 Prozent im Jahr 2011. Dennoch blieb die Exportquote der Hauptstadtregion noch hinter dem Bundesdurchschnitt

1,7 1,3 0,8 0,6

14,0 11,7

20,4 20,4 26,2 25,7

3,5 4,2

6,5 6,7 4,4 4,8

20,7 22,3

18,0 18,4 20,6 20,8

32,0 30,8

25,7 25,3

26,3 25,9

29,8 31,0 27,8 28,0 21,7 22,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2011 2016 2011 2016 2011 2016

Berlin Brandenburg Deutschland

Prozent

Öffentliche und private Dienstleister

Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister

Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation Baugewerbe

Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

von 48 Prozent zurück, da die Brandenburger Industrie sehr viel stärker binnenmarktorientiert ist als die Berliner Industrie.

Im Jahr 2016 betrug das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP), das heißt der Produktionswert der zu Marktpreisen in der Hauptstadtregion erzeugten Waren und Dienstleistungen, rund 197,5 Milliarden Euro (Berechnungsstand 02/2018). Preisbereinigt, das heißt unter Ausschaltung der Inflation, ist das BIP im Land Berlin gegenüber dem Jahr 2011 mit einer deutlich höheren positiven Dynamik (+9,1 Pro- zent) angestiegen als im Land Brandenburg (+6,9 Prozent) bzw. als in Deutschland insgesamt (+6,8 Prozent).

Als ein Indikator für die relative Wirtschaftskraft wird die Wirtschaftsleistung pro Kopf (BIP je EW) her- angezogen. Hier erzielte das Land Berlin im Jahr 2016 mit 36.800 Euro einen Wert, der bei 96 Prozent des Bundesdurchschnitts lag. Berlin konnte im Berichtszeitraum trotz dynamisch wachsender Wirt- schaftsleistung den Abstand zum Bundesdurchschnitt nicht verringern, da auch die Bevölkerungszahl stark wuchs. Im Land Brandenburg lag das BIP je EW mit 26.900 Euro je EW im Jahr 2016 bei 70 Pro- zent des Bundesdurchschnittes und damit auf ähnlichem Niveau wie in den anderen neuen Bundeslän- dern. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist weiterhin niedriger als in Berlin, entwickelte sich im Berichts- zeitraum im Land Brandenburg prozentuell aber etwas günstiger als in Berlin.

Abbildung 15: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts je EW in Berlin und Brandenburg (in jeweiligen Preisen) 2012 bis 2016

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 02/2018, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EUR

Berlin Brandenburg Hauptstadtregion Deutschland

Abbildung 16: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts je Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg (in jeweiligen Preisen) 2012 bis 2016

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 02/2018, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018

Bei der Arbeitsproduktivität bezogen auf das BIP je Erwerbstätigen sind im Land Brandenburg ähnliche Entwicklungstendenzen zu verzeichnen wie bei der Entwicklung der Wirtschaftsleistung pro Kopf. Hier wurden bei nur geringfügig gestiegener Erwerbstätigenzahl deutliche reale Produktivitätszuwächse er- zielt. Die Steigerung des BIP je Erwerbstätigen fiel in Berlin geringer aus als in Brandenburg. Im Land Berlin ging der hohe Anstieg der Wirtschaftsleistung mit einer starken Ausweitung der Erwerbstätigkeit einher, so dass die Arbeitsproduktivität in etwa konstant blieb.

1.4.2 Arbeitsmarkt und Beschäftigung

In der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig (SV) Beschäf- tigten am Arbeitsort im Berichtszeitraum stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit dem Jahr 1994 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,0 Prozent in der Hauptstadtregion fiel die Entwicklung im Zeit- raum 30. Juni 2011 bis 30. Juni 2016 im Vergleich zum vorangegangenen Fünfjahreszeitraum noch dynamischer aus und besser als im Bundesdurchschnitt (Zunahme um 9,5 Prozent; Berechnungsbasis Daten der Revision 2014). In den Jahren 2017 und 2018 setzte sich die positive Beschäftigungsentwick- lung in der Hauptstadtregion fort.

40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EUR

Berlin Brandenburg Hauptstadtregion Deutschland

Abbildung 17: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Berlin, Brandenburg nach Strukturräumen und Deutschland bis 2016 (indexiert, 30.06.2011 = 100)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2017, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bau- en und Verkehr 2018

Berlin hatte im oben genannten Berichtszeitraum den stärksten Beschäftigtenzuwachs aller Bundeslän- der (+18,0 Prozent). Auch im Berliner Umland expandierte die Beschäftigtenzahl stark (+11,9 Prozent).

Trotz der rückläufigen Bevölkerungszahl stieg auch in den Berlin fernen Landesteilen Brandenburgs die Beschäftigung an (+1,8 Prozent). Der Indikator Beschäftigtendichte am Arbeitsort, gemessen als Zahl der SV-Beschäftigten je 1.000 EW, berücksichtigt bei Zeitvergleichen die Veränderung beider Bezugs- größen Beschäftigung und Bevölkerung. Danach nahm in Berlin die Beschäftigtendichte in den Jahren 2011 bis 2016 um knapp zehn Prozent zu, im Berliner Umland um gut fünf Prozent und im Weiteren Metropolenraum um knapp vier Prozent. Während sich die Beschäftigtendichte beider Brandenburger Strukturräume kaum unterschied, lag der Landeswert von 328 SV-Beschäftigten je 1.000 EW im Juni 2016 deutlich niedriger als im Land Berlin (385 SV-Beschäftigte je 1.000 EW).

90 95 100 105 110 115 120

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Index

Berlin

Berliner Umland

Weiterer Metropolenraum Deutschland

Abbildung 18: Beschäftigtendichte am Arbeitsort in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 2016

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Bundesagentur für Ar- beit 2017, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018 Hohe Beschäftigtendichten treten im Land Brandenburg verstärkt in den einwohnerstärkeren Städten und Gemeinden auf. Im Berliner Umland sind aber einige größere Kommunen stärker als Wohnstandort profiliert, weisen hohe Auspendlerzahlen nach Berlin und nur eine unterdurchschnittliche Beschäftigten- dichte am Arbeitsort auf (zum Beispiel Panketal, Falkensee). Stark überdurchschnittliche Beschäftigten- dichten sind bei Verkehrs- und Logistikstandorten (zum Beispiel Schönefeld, Großbeeren), Industrie- standorten (Ludwigsfelde, Schwarzheide, Senftenberg) und Kreisstädten (Seelow, Herzberg (Elster), Prenzlau) gegeben. Entgegen dem Landestrend kam es unter den größeren Städten bei Frank- furt (Oder), Guben und Cottbus/Chóśebuz zu einem Beschäftigtenrückgang.

Abbildung 19: Beschäftigtenentwicklung am Arbeitsort in Berlin und in amtsfreien Gemeinden und Ämtern Brandenburgs 2012 bis 2016 (Juniwerte)

Quelle: GeoBasis-DE/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016, Bundesagentur für Ar- beit 2017, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bauen und Verkehr 2018 Die starke konjunkturelle Belebung führte zu deutlichen Erfolgen auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen nahm im Berichtszeitraum 2012 bis 2016 in der Hauptstadtregion um rund 77.000 Personen ab (-22 Prozent) und die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2016 auf dem niedrigs- ten Stand seit der Wiedervereinigung (8,5 Prozent gegenüber 11,4 Prozent Ende 2011). Die Arbeitslo- sigkeit ging in Berlin weniger stark zurück als in Brandenburg, da – anders als im Land Brandenburg – gleichzeitig die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter erheblich anstieg. Im Land Berlin lag die Arbeitslosenquote Ende 2016 mit 9,2 Prozent weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als im Land Brandenburg (7,5 Prozent) oder in Deutschland insgesamt (5,8 Prozent).

Abbildung 20: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Berlin, Brandenburg und Deutschland 2012 bis 2016 (Dezemberwerte)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2017, eigene Berechnung und Darstellung Landesamt für Bau- en und Verkehr 2018

Obwohl die Zahl der Arbeitslosen im Weiteren Metropolenraum etwas stärker rückläufig war als im Ber- liner Umland kam es zu keinem signifikanten Abbau der teilräumlichen Disparitäten im Land Branden- burg. Das Niveau der Arbeitslosigkeit verbleibt im Weiteren Metropolenraum im Durchschnitt auf einem fast doppelt so hohem Stand wie im Berliner Umland, das von einer höheren Standortgunst sowie der besseren verkehrlichen Erreichbarkeit Berlins und damit höherer Auspendlerzahlen in die Hauptstadt profitiert. Auf Basis der Geschäftsstellen der Agenturen für Arbeit im Land Brandenburg reicht die Spanne der Arbeitslosenquote im Dezember 2016 von 4,4 Prozent (Geschäftsstelle Bernau) bis 14,7 Prozent in der Uckermark (Geschäftsstelle Prenzlau). Auch im Weiteren Metropolenraum hatten einige Geschäftsstellenbezirke moderate Arbeitslosenquoten, die unterhalb des Landesdurchschnitts lagen (z.

B. Luckau mit 4,9 Prozent und Bad Liebenwerda mit 7,3 Prozent).

Auch im Land Berlin bestehen die innerstädtischen Disparitäten in der Höhe der Arbeitslosigkeit fort. Die Spanne bei der Arbeitslosenquote reicht im Dezember 2016 von 7,1 Prozent im Bezirk Pankow bis zu 13,0 Prozent im Bezirk Neukölln. Ursachen für die Unterschiede auf bezirklicher Ebene sind u. a. in den differierenden Bildungs- und Qualifikationsstrukturen der Erwerbspersonen zu suchen. In allen Bezirken nahm die Arbeitslosenquote ab. Deutlich überdurchschnittliche Rückgänge erzielten Friedrichshain- Kreuzberg und Lichtenberg.

1.4.3 Pendlerverflechtung in der Hauptstadtregion

Die Entwicklung der Pendlerverflechtung hat eine sehr große Bedeutung für die Arbeitsmarkt- und Be- schäftigungssituation wie auch das Verkehrsaufkommen in den Ländern Berlin und Brandenburg. Die Angaben beziehen sich im Folgenden ausschließlich auf länderüberschreitende Berufspendlerinnen und -pendler, das heißt SV-Beschäftigte, bei denen der Arbeitsort nicht im selben Bundesland wie der Woh- nort (gemeldeter Hauptwohnsitz) liegt und die demzufolge über die Landesgrenze zum Arbeitsort pen- deln. Nicht erfasst werden Selbständige, Beamte, mithelfende Familienangehörige und ausschließlich

0 2 4 6 8 10 12 14

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arbeitslosenquote

Berlin Brandenburg Hauptstadtregion Deutschland

geringfügig entlohnte Beschäftigte. Im Berichtszeitraum 2011 bis 2016 stieg die Zahl der zwischen bei- den Ländern pendelnden SV-Beschäftigten um rund 32.000 Personen (12,3 Prozent; Berechnungsbasis Revision 2014).

Für das Land Berlin lag im Jahr 2016 die Einpendlerquote (Anteil aller Einpendlerinnen und Einpendler an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort) bzw. Auspendlerquote (Anteil aller Auspendlerinnen und Auspendler an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort) bei 21,6 Prozent bzw. 14,0 Prozent. Beide Quoten sind im Berichtszeitraum konstant geblieben. In absolu- ten Zahlen hat das Land Berlin mit rund 470.000 SV-Beschäftigten, die ein- oder auspendeln, inzwi- schen das nach München höchste Pendlervolumen aller deutschen Großstädte. Beim Pendlersaldo in Höhe von 122.000 Beschäftigten liegt Berlin bislang an siebter Position, was u. a. auf die Größe des Stadtgebietes, die hohe eigene Bevölkerungszahl, die geringe Wohnsuburbanisierung während der deutschen Teilung, die vergleichsweise geringe Bevölkerungsdichte in Ostdeutschland und die im lang- jährigen Vergleich schwächere Arbeitsmarktentwicklung zurückzuführen ist.

Für das Land Brandenburg lag die Auspendlerquote im Jahr 2016 bei 29,2 Prozent und damit erheblich höher als die Einpendlerquote (17,3 Prozent). Brandenburg weist die höchste Auspendlerquote aller Bundesländer auf. Die räumliche Mobilität der Arbeitskräfte hat in den vergangenen Jahren noch weiter zugenommen. Die Zahl der Pendlerinnen und Pendler aus dem Land Brandenburg nach Berlin belief sich am 30. Juni 2016 auf rund 203.300 und hat sich damit im Zeitraum 2011 bis 2016 um weitere 20.300 Personen (11,1 Prozent) erhöht. Im Jahr 2016 hatten damit 21,3 Prozent aller SV-Beschäftigten, die im Land Brandenburg ihren Wohnort hatten, ihren Arbeitsplatz im Land Berlin. Das durchgängige Wachstum der Pendlerzahlen geht zu einem wesentlichen Teil auf die Erhöhung der Beschäftigtenzah- len und die Wohnsuburbanisierung Berlins zurück.

Auch der Pendlerstrom vom Land Berlin in das Land Brandenburg ist weiter angestiegen: ein Zuwachs um 11.300 SV-Beschäftigte (15,4 Prozent) im Berichtszeitraum 2012 bis 2016 führte im Juni 2016 zu einer Zahl von 84.800 Pendlerinnen und Pendlern von Berlin nach Brandenburg, was sieben Prozent der SV-Beschäftigten mit Wohnort Berlin entspricht. Das Land Berlin hatte einen Einpendlerüberschuss gegenüber Brandenburg von circa 118.500 SV-Beschäftigten. Der Großteil der Pendlerverflechtungen zwischen beiden Bundesländern ist nahräumlicher Art, da mit wachsender Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort tendenziell die Erreichbarkeit, bezogen auf Fahrtzeitaufwand und -kosten, abnimmt. So entstammten 79 Prozent der SV-Beschäftigten, die aus dem Land Brandenburg nach Berlin zur Arbeit pendelten, dem Berliner Umland. In der Gegenrichtung waren es sogar 85 Prozent. Der hohe Auspend- lerüberschuss des Berliner Umlandes gegenüber dem Land Berlin trägt entscheidend dazu bei, dass die Arbeitslosenquoten im Berliner Umland deutlich niedriger ausfallen als im Weiteren Metropolenraum.