Deponien

Stoffstrombasierte ökonomische Bewertung von Landfill-Mining-Projekten

Anna Breitenstein, Karsten Kieckhäfer und Thomas S. Spengler

1. Einleitung ...607

2. Grundlagen des Landfill Mining ...609

3. Ökonomische Bewertung von Landfill-Mining-Projekten ...613

4. Entscheidungsunterstützung im Rahmen des Landfill Mining ...616

5. Fazit ...620

6. Literatur ...620

1. Einleitung

Der Rückbau von Deponien (englisch: Landfill Mining (LFM)) wird seit etwa sechzig Jahren aus verschiedenen Gründen betrieben [12]. Deponierückbau mit dem haupt- sächlichen Ziel der Wertstoffrückgewinnung ist verstärkt in den letzten zehn Jahren in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Hierfür hat sich im englischen Sprachraum der Begriff Enhanced Landfill Mining (ELFM) etabliert [8, 9, 15]. Jones et al. defi- nieren ELFM als die umfassende Erschließung der unterschiedlichen, abgelagerten Abfallströme als Wertstoffe und Energie mit Hilfe von innovativen Technologien unter stringenter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien [8]. Im Folgenden wird immer dann der Begriff ELFM genutzt, wenn der Fokus explizit auf der Wertstoffrückgewinnung beim Deponierückbau liegt. In allen anderen Fällen wird der Begriff LFM verwendet.

ELFM kann insbesondere in rohstoffarmen Industrienationen einen Beitrag leisten, die Versorgung mit Rohstoffen im eigenen Land zu sichern und somit der Abhängig- keit von Rohstoffimporten entgegenzuwirken.1 Dabei beeinflusst die Aufbereitungs- tiefe der zur Wertstoffrückgewinnung eingesetzten Prozesse die Art, Qualität und Quantität der aus den abgelagerten Abfällen zurückgewonnenen Sekundärrohstoffe.

Generell wird davon ausgegangen, dass folgende Wertstoffe in Abhängigkeit des Inventars der jeweiligen Deponie zurückgewonnen werden können: Metalle, Ersatz- oder Sekundärbrennstoffe aus heizwertreichen Komponenten, sortenreine Kunst- stofffraktionen, Glas sowie Recyclingbaustoffe aus den mineralischen Fraktionen.

1 Die nachfolgenden Ausführungen zum Landfill Mining lehnen sich teils eng an die Ausführungen in [5] und [2] an.

Deponien

Reststoffe, die keiner Verwertung zugeführt werden können, müssen entsprechend beseitigt werden. Eine durchschnittliche Abfallzusammensetzung von sechzig Rück- bauprojekten zeigt Bild 1.

Aluminium 0,1 %

Fe-Metalle 2,0 % Organik 5,3 %

NE-Metalle 0,1 %

Bauschutt 9 % Steine 2,5 % Rest 5,5 % Sonderabfall 0,3 % Glas 1,1 %

Textilien 1,6 % Leder 1,6 % Holz 3,5 % Papier 5,3 % Plastik 4,7 % Inert 2,6 % Boden < 24 mm 54,8 %

Bild 1: Aus sechzig Rückbauprojekten berechnete Abfallzusammensetzung

Quellen:

Van Vossen, W. J., Prent, O. J.: Feasibility Study Sustainable Material and Energy Recovery from Landfills in Europe. In: Proceedings of the Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, Italien, 03.-07.10.2011

Münnich, K.; Wanka, S.; Zeiner, A.; Fricke, K.: Neue Deponiekapazitäten durch Deponierückbau? In: Wiemer, U.; Kern, M.;

Raussen, T. (Hrsg.): Bio- und Sekundärrohstoffverwertung X: Stofflich, energetisch. Witzenhausen: Verlag Witzenhausen-Institut, 2015, S. 449-462

Zusätzlich zu den Rohstoffen kann durch ein ELFM gleichzeitig auch Deponievolumen zur erneuten Abfallablagerung oder, bei einem vollständigen Rückbau der Deponie, die Grundstücksfläche zur anderweitigen Nutzung zurückgewonnen werden. Weitere positive Aspekte des ELFM sind einerseits die Beseitigung potentieller Umweltgefahren, andererseits die Vermeidung oder Reduktion der Kosten für eine langjährige Deponie- nachsorge. Des Weiteren besteht die Möglichkeit durch die Abgabe von ausgewählten Fraktionen an die Abfallwirtschaft, Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen besser auszulasten und somit Überkapazitäten zu kompensieren.

Ob sich ein Deponiebetreiber für die Durchführung eines LFM als Alternative zur Deponiestilllegung und -nachsorge entscheidet, hängt maßgeblich von der Wirtschaft- lichkeit ab. Diese wird von verschiedenen Parametern beeinflusst, wie beispielsweise von der Materialzusammensetzung der Deponie sowie den gewählten Technologien zum LFM. Um eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit von LFM-Projekten zu ermög- lichen, wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes TönsLM (Fördernummer 033R090) ein Modell zur stoffstrombasierten ökonomischen Bewertung alternativer LFM-Prozesse im Vergleich mit der Deponiestilllegung und -nachsorge entwickelt.2

2 Für weitere Informationen zu den Ergebnissen und Erkenntnissen des Forschungsprojektes TönsLM vgl. [10].

Deponien

Das Ziel dieses Beitrags ist es, darzustellen, welche Fragestellungen mit Hilfe des öko- nomischen Modells beantwortet werden können und wie es zur Entscheidungsunter- stützung genutzt werden kann. Hierzu wird zunächst ein Überblick über Grundlagen des LFM gegeben. Im Rahmen dessen werden verschiedene Akteure vorgestellt, die Einfluss auf die Realisierung eines LFM haben. Anschließend werden Fragestellungen der verschiedenen Akteure erörtert, deren Beantwortung bei der Entscheidungsfin- dung unterstützen kann. Es folgt die Vorstellung des Modells zur stoffstrombasierten ökonomischen Bewertung. Die Anwendung des Modells erfolgt exemplarisch anhand des Fallbeispiels der Deponie Pohlsche Heide, welche Forschungsobjekt im Rahmen des TönsLM-Projektes war. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die Fragestellungen, wie sich die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher LFM-Prozesse für unterschiedliche Rahmenbedingungen entwickelt und für welche Deponiestandorte in Deutschland sich aufgrund welcher Charakteristika LFM schon heute bzw. in naher Zukunft lohnen kann.

2. Grundlagen des Landfill Mining

LFM läuft üblicherweise in vier Schritten ab (Bild 2): 1. Rückbauplanung und -vorbe- reitung – hier erfolgt die Prüfung rechtlicher, abfallwirtschaftlicher und -technischer Aspekte, 2. Umsetzung des Rückbaus, 3. Vorkonditionierung und Stoffstromtren- nung und 4. stoffstromspezifische Behandlung mit anschließender Vermarktung der Wertstoffe bzw. Beseitigung der Reststoffe [10, 6]. Für Schritt 2 und in einfachem Umfang auch für Schritt 3 hat sich aufgrund bereits vollzogener Deponierückbau- und -umlagerungsprojekte ein Stand der Technik etabliert. Für ein ELFM sind ins- besondere die Schritte 3 und 4 von Bedeutung, da hier die eigentliche Erschließung der Wertstoffe aus dem rückgewonnenen Material – auch Deponat genannt – erfolgt.

Technologiekombinationen Technologiekombinationen

Stoffstromspezifische Behandlung Umsetzung des Rückbaus

Vorkonditionierung und Stoffstromtrennung Mobile Aufbereitung: Zerkleinerung,

Klassierung, ggf. Sortierung Stationäre Behandlung in (ggf. erweiterter) mechanischer-(biologischer) Aufbereitungsanl.

Therm. Behandlung Behandlung Verbren-

nungsrückstände Behandlung

Feinkorn

SBS-Erzeugung Kunststoff-

erzeugung Pyrolyse

Prozesswasser- behandlung

Rückbauplanung und Vorbereitung

…

2.

3.

4.

1.

Bild 2: Ablauf eines Landfill Mining

Deponien

Für eine umfassende Aufbereitung von Deponat existiert zurzeit kein Stand der Technik.

Grundsätzlich kann zunächst auf bestehende Technologien zur Behandlung von frischem Abfall zurückgegriffen werden. Somit ist eine Vielzahl von Technologien für die Behandlung des Deponats denkbar. Aufgrund der andersartigen Charakteristika von Deponat sind jedoch gezielte Weiterentwicklungen oder ggf. sogar Neuentwick- lungen notwendig.

Aus der Vielzahl von Aufbereitungs- und Behandlungsverfahren müssen geeignete ausgewählt und sinnvoll zu LFM-Prozessen kombiniert werden. Hierbei sind die folgenden Einflussfaktoren zu berücksichtigen: Die Zusammensetzung und Material- beschaffenheit des ausgebauten Deponats variieren mit dem Deponiestandort und dem Ablagerungszeitpunkt. Somit können selbst innerhalb einer Deponie auf verschiedenen Deponieabschnitten unterschiedliche Zusammensetzungen vorliegen. Insbesondere bei Siedlungsabfalldeponien ist von einem stark heterogenen Stoffgemisch auszuge- hen. Die Aufbereitungstechnologien sind somit entsprechend robust auszuwählen.

Die gewählten Technologien und damit die Sortier- und Aufbereitungstiefe des sich daraus ergebenden LFM-Prozesses sowie die Materialcharakteristika des Deponats beeinflussen maßgeblich die Art, Qualität und Quantität der resultierenden Produkte und Reststoffe. Umgekehrt sind Abnehmeranforderungen hinsichtlich Qualität und Quantität bei der Technologiewahl zu berücksichtigen. Neben der verfahrenstech- nischen Eignung bestimmter Technologien ist auch die örtliche Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen von Bedeutung. Aus der Gestaltung des LFM-Prozesses resultiert zudem die zurückzulegende Transportdistanz der Materialien. Folglich be- stehen vielfältige, wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem Deponat als Input, den LFM-Prozessen und den Produkten und Reststoffen als Outputs, wodurch die Wahl geeigneter LFM-Prozesse erschwert wird.

Gleichzeitig beeinflusst die Technologie- und Prozesswahl die Wirtschaftlichkeit des LFM. Art, Qualität und Quantität der entstehenden Outputs bestimmen die Höhe der Produkterlöse oder Kosten für die Reststoffentsorgung. Die örtliche Verfügbarkeit sowie die Komplexität der gewählten Prozesse bestimmen die Investitionen und Betriebs- kosten, die Transportentfernung bestimmt die Transportkosten. Um im Vorhinein den Einfluss der Wahl alternativer Prozesse auf die Wirtschaftlichkeit eines LFM-Projektes bestimmen zu können, ist eine umfassende, konsistente Datenbasis erforderlich. Für alle in Betracht kommenden LFM-Prozesse müssen die unterschiedlichen Stoff- und Energiebilanzen sowie Stoffeigenschaften bestimmt werden. Hierfür kann auf Methoden der Energie- und Stoffstrommodellierung zurückgegriffen werden.3

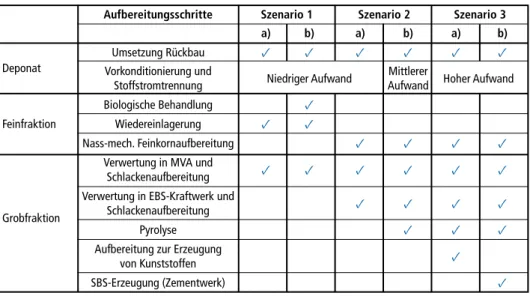

Im Rahmen des Forschungsprojektes TönsLM sind sechs exemplarische LFM-Prozesse entwickelt worden, die ein möglichst breites Spektrum von niedrigem bis hohem Auf- bereitungsaufwand abdecken und als Szenarien für die ökonomische Bewertung dienen.

Tabelle 1 zeigt, welche Technologien in welchem Szenario miteinander kombiniert sind.4

3 Für weitergehende Informationen zur Stoffstrommodellierung beim Deponierückbau vgl. [5] und [4].

4 Für eine detaillierte Beschreibung der sechs LFM-Szenarien vgl. [2] sowie [4].

Deponien

Die verschiedenartigen LFM-Prozesse können selten von einem einzigen Akteur be- reitgestellt werden. Stattdessen arbeitet zumeist eine Vielzahl von Akteuren in einem Verwertungsnetzwerk zusammen. Zu den wichtigsten Akteuren zählen Deponie- betreiber, potentielle Investoren und politische Entscheidungsträger.

Deponiebetreiber sind nach §40 KrWG verpflichtet, nach dem Ende der Deponie- betriebsphase die Deponiestilllegung und -nachsorge vorzunehmen. Zur Finanzierung dieser müssen sie im Laufe der Betriebsphase Rückstellungen bilden. Die Höhe der Rückstellungen wird meist auf Basis der Annahme einer 30-jährigen Nachsorgedauer geschätzt, welche jedoch mit hohen Unsicherheiten einhergeht, was zu Finanzierungs- engpässen führen kann. LFM ist somit für den Deponiebetreiber eine Alternative, um Stilllegung und Nachsorge teilweise oder gar vollständig zu umgehen. Den Rückbau der Deponie und auch erste, eher einfache Schritte zur vorbereitenden Vorkonditionierung und Stoffstromtrennung sollte ein Deponiebetreiber aufgrund vorhandener Geräte und Maschinen selbstständig durchführen können. Auch Maschinen und Anlagen zur weitergehenden, stoffstromspezifischen Behandlung können sich in der Hand des Deponiebetreibers bzw. des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers befinden. Dies ist jedoch nicht der Regelfall. Somit sind entweder Investitionen in Anlagen oder die Zusammenarbeit mit anderen Anlagenbetreibern erforderlich.

Potentielle Investoren für ein LFM können Recycling- und Verwertungsanlagen- betreiber, Recyclingdienstleister oder auch private Geldgeber sein. Erstgenannte besit- zen entweder die erforderlichen Anlagen zur stoffstromspezifischen Behandlung oder sind am Bau solcher Anlagen interessiert, um ihr Repertoire zu erweitern.

Tabelle 1: Sechs exemplarische LFM-Prozesse als Grundlage für die ökonomische Bewertung Aufbereitungsschritte Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3

a) b) a) b) a) b)

Umsetzung Rückbau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deponat Vorkonditionierung und

Niedriger Aufwand Mittlerer Hoher Aufwand

Stoffstromtrennung Aufwand

Biologische Behandlung ✓

Feinfraktion Wiedereinlagerung ✓ ✓

Nass-mech. Feinkornaufbereitung ✓ ✓ ✓ ✓

Verwertung in MVA und ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Schlackenaufbereitung

Verwertung in EBS-Kraftwerk und ✓ ✓ ✓ ✓

Grobfraktion Schlackenaufbereitung

Pyrolyse ✓ ✓ ✓

Aufbereitung zur Erzeugung von Kunststoffen ✓

SBS-Erzeugung (Zementwerk) ✓

MVA: Müllverbrennungsanlage EBS: Ersatzbrennstoff SBS: Sekundärbrennstoff

in Anlehnung an Breitenstein, B.; Goldmann, D.; Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Mögliche Technologiekombi- nationen zur Umsetzung von ELFM-Vorhaben. In: Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 95-103

Deponien

Sofern die vorbehandelten Sortierfraktionen des LFM ihren Qualitätsanforderungen entsprechen, können sie hierdurch eine gesicherte Auslastung ihrer Anlagen erreichen.

Recyclingdienstleister bieten in der Regel ein breites Aufgabenspektrum an. Dieses kann von der Aufbereitung spezifischer Fraktionen bis hin zu LFM-Komplettlösungen inklusive Genehmigungen, Arbeitsschutzmaßnahmen, Transport usw. reichen. Ihr Ziel ist es, durch die Koordination des LFM Gewinne zu erwirtschaften. Für private Geldgeber könnten rentable LFM-Projekte als Geldanlage von Interesse sein.

Großen Einfluss auf LFM haben politische Entscheidungsträger aller politischen Ebe- nen, von der Europäischen Union bis hin zum Landkreis oder der Kommune, über Ge- und Verbote, Subventionen, Recyclingquoten, usw. Sie verfolgen Interessen wie die Erreichung europäischer Rohstoffziele oder die Weiterentwicklung eines lokalen Abfallwirtschaftskonzeptes.

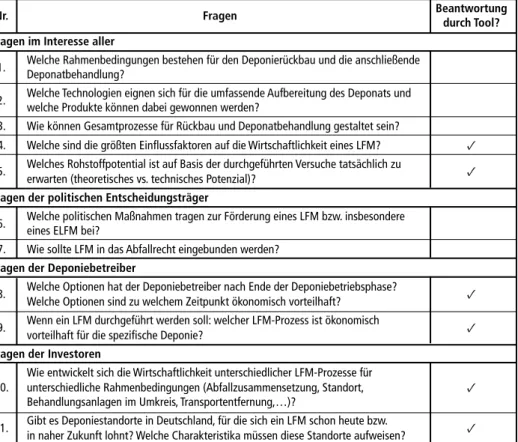

Zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der Realisierung eines LFM müssen die betei- ligten Akteure unterschiedliche Fragen beantworten. Dazu zählen folgende:

Fragen im Interesse aller:

• Welche Rahmenbedingungen bestehen für den Deponierückbau und die anschlie- ßende Deponatbehandlung?

• Welche Technologien eignen sich für die umfassende Aufbereitung des Deponats und welche Produkte können dabei gewonnen werden?

• Wie können Gesamtprozesse für Rückbau und Deponatbehandlung gestaltet sein?

• Welche sind die größten Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit eines Deponie- rückbaus?

• Welches Rohstoffpotential ist auf Basis der durchgeführten Versuche tatsächlich zu erwarten (theoretisches vs. technisches Potenzial)?

Fragen der politischen Entscheidungsträger:

• Welche politischen Maßnahmen tragen zur Förderung eines LFM bzw. insbeson- dere eines ELFM bei?

• Wie sollte LFM in das Abfallrecht eingebunden werden?

Fragen der Deponiebetreiber:

• Welche Optionen hat der Deponiebetreiber nach Ende der Deponiebetriebsphase?

Welche Optionen sind zu welchem Zeitpunkt ökonomisch vorteilhaft?

• Wenn ein LFM durchgeführt werden soll: welcher LFM-Prozess ist ökonomisch vorteilhaft für die spezifische Deponie?

Fragen der Investoren:

• Wie entwickelt sich die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher LFM-Prozesse für un- terschiedliche Rahmenbedingungen (Abfallzusammensetzung, Standort, Behand- lungsanlagen im Umkreis, Transportentfernung,…)?

• Gibt es Deponiestandorte in Deutschland, für die sich ein Deponierückbau schon heute bzw. in naher Zukunft lohnt? Welche Charakteristika müssen diese Standorte aufweisen?

Deponien

Die Beantwortung insbesondere der Fragen mit Bezug zur Wirtschaftlichkeit erfordert aufgrund der Komplexität der Entscheidungssituation, der wechselseitigen Abhängig- keiten bei der Technologie- und Prozesswahl sowie verschiedenster Einflussgrößen die Nutzung eines geeigneten Modells. Ein solches stoffstrombasiertes, ökonomisches Bewertungsmodell wird im Folgenden vorgestellt.

3. Ökonomische Bewertung von Landfill-Mining-Projekten

Die Grundidee des entwickelten Modells ist es, den Wert der alternativen LFM-Prozesse (vgl. Szenarien in Tabelle 1) mit dem Wert der Alternative Deponiestilllegung und -nachsorge zu vergleichen.5 Als Vergleichsgröße wird der Kapitalwert der Alternativen bestimmt. Der Kapitalwert berechnet sich als Summe aller auf den Planungszeitpunkt (t = 0) abgezinsten Ein- und Auszahlungen über alle Perioden [1, 7]. Die Ein- und Auszahlungen werden mittels Methoden der Investitions- und Kostenschätzung ermittelt. Ein bestimmter LFM-Prozess ist genau dann der Deponiestilllegung und -nachsorge vorzuziehen, wenn er einen höheren Kapitalwert aufweist. Für die ökono- mische Bewertung wird die Perspektive des Deponiebetreibers eingenommen, d.h. nur Anlagen, die dem Deponiebetreiber gehören, werden in der Kapitalwertberechnung berücksichtigt. Für Fraktionen, die zur weitergehenden Behandlung an einen externen Anlagenbetreiber abgegeben werden, ist entweder ein Preis zu zahlen oder der Depo- niebetreiber erhält einen Preis.

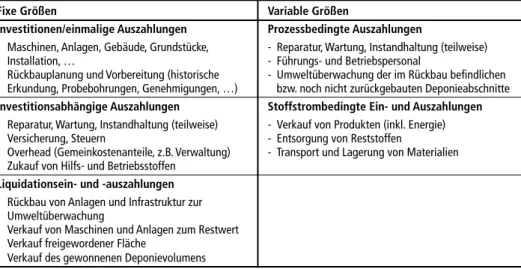

Tabelle 2 gibt einen Überblick über entscheidungsrelevante Ein- und Auszahlungen, die bei der Berechnung der Kapitalwerte der LFM-Prozesse zu berücksichtigen sind.

Relevante Größen der Deponiestilllegung und -nachsorge fassen Stegmann et al. [14]

zusammen.

Tabelle 2: Entscheidungsrelevante, monetäre Größen beim Landfill Mining

Fixe Größen Variable Größen

Investitionen/einmalige Auszahlungen Prozessbedingte Auszahlungen

- Maschinen, Anlagen, Gebäude, Grundstücke, - Reparatur, Wartung, Instandhaltung (teilweise)

Installation, … - Führungs- und Betriebspersonal

- Rückbauplanung und Vorbereitung (historische - Umweltüberwachung der im Rückbau befindlichen Erkundung, Probebohrungen, Genehmigungen, …) bzw. noch nicht zurückgebauten Deponieabschnitte Investitionsabhängige Auszahlungen Stoffstrombedingte Ein- und Auszahlungen - Reparatur, Wartung, Instandhaltung (teilweise) - Verkauf von Produkten (inkl. Energie) - Versicherung, Steuern - Entsorgung von Reststoffen

- Overhead (Gemeinkostenanteile, z.B. Verwaltung) - Transport und Lagerung von Materialien - Zukauf von Hilfs- und Betriebsstoffen

Liquidationsein- und -auszahlungen - Rückbau von Anlagen und Infrastruktur zur Umweltüberwachung

- Verkauf von Maschinen und Anlagen zum Restwert - Verkauf freigewordener Fläche

- Verkauf des gewonnenen Deponievolumens

Quelle: Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Ökonomische Bewertung. In: Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.):

Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 105-124

5 Für eine ausführliche Beschreibung des ökonomischen Bewertungsmodells vgl. [3].

Deponien

Das beschriebene Modell ist in Form eines Excel-Tools umgesetzt worden. Als Daten- grundlage dienen die im Rahmen des TönsLM-Projektes gewonnenen Daten. Dazu zählen empirisch ermittelte Massenbilanzen der verschiedenen Technologien, Maschinen-, Ener- gie- und Stoffstrompreise, Personalkostensätze, usw. Über eine Eingabemaske (Tabelle 4) kann der Nutzer verschiedene Einflussgrößen variieren und an seine spezifische Situation anpassen. Auf Basis der eingegebenen Größen berechnet das Tool automatisch die Kapi- talwerte für die sechs LFM-Szenarien sowie für die Alternative der Deponiestilllegung und -nachsorge. Hierüber ist es möglich zu entscheiden, ob LFM der Stilllegung und Nachsorge vorzuziehen ist und welcher LFM-Prozess dabei für die spezifische Situation aus ökono- mischer Sicht gewählt werden sollte. Weiterhin können Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden. Dabei wird ein bestimmter Parameter in einem vorgegebenen Intervall variiert und der Einfluss auf den Kapitalwert der sechs LFM-Prozesse im Vergleich zur Deponiestillle- gung und -nachsorge ermittelt und graphisch dargestellt. Diese Variation ist möglich für die Parameter Dauer der Nachsorge, Zeitpunkt, zu dem das LFM startet, Deponiegrund- stückspreis, Deponievolumenwert, Eisenschrott-, Nichteisenmetallschrott-, Kies-, Sand-, Glaspreis, Behandlungspreis MVA sowie Behandlungspreis EBS-Kraftwerk. Bei Bedarf können die gleichen Analysen für manuell veränderte Einstellungen anderer Parameter (z.B. Schichtsystem, Anlagenkapazität, Transportentfernung, uvm.) vorgenommen werden.

Dies ermöglicht die Beantwortung vieler der oben aufgeworfenen Fragen, siehe Tabelle 3.

Tabelle 3: Fragen der verschiedenen Akteure, die mit Hilfe des Tools beantwortet werden können

Nr. Fragen Beantwortung

durch Tool?

Fragen im Interesse aller

1. Welche Rahmenbedingungen bestehen für den Deponierückbau und die anschließende Deponatbehandlung?

2. Welche Technologien eignen sich für die umfassende Aufbereitung des Deponats und welche Produkte können dabei gewonnen werden?

3. Wie können Gesamtprozesse für Rückbau und Deponatbehandlung gestaltet sein?

4. Welche sind die größten Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit eines LFM? ✓ 5. Welches Rohstoffpotential ist auf Basis der durchgeführten Versuche tatsächlich zu

erwarten (theoretisches vs. technisches Potenzial)? ✓

Fragen der politischen Entscheidungsträger

6. Welche politischen Maßnahmen tragen zur Förderung eines LFM bzw. insbesondere eines ELFM bei?

7. Wie sollte LFM in das Abfallrecht eingebunden werden?

Fragen der Deponiebetreiber

8. Welche Optionen hat der Deponiebetreiber nach Ende der Deponiebetriebsphase?

Welche Optionen sind zu welchem Zeitpunkt ökonomisch vorteilhaft? ✓ 9. Wenn ein LFM durchgeführt werden soll: welcher LFM-Prozess ist ökonomisch

vorteilhaft für die spezifische Deponie? ✓

Fragen der Investoren

Wie entwickelt sich die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher LFM-Prozesse für

10. unterschiedliche Rahmenbedingungen (Abfallzusammensetzung, Standort, ✓ Behandlungsanlagen im Umkreis, Transportentfernung,…)?

11. Gibt es Deponiestandorte in Deutschland, für die sich ein LFM schon heute bzw.

in naher Zukunft lohnt? Welche Charakteristika müssen diese Standorte aufweisen? ✓

Deponien Tabelle 4: Eingabemaske des TönsLM-Bewertungstools

Parameter Einheit Wert

Allgemeine Einstellungen

Kalkulationszinssatz %/a 6

Bezugsjahr für Preise, Investitionen & Gehälter 2015 Restwert Maschinen und Anlagen am Ende der Lebensdauer % 10

Betriebsweise mobile Anlagen 2-Schicht normal

Betriebsweise stationäre Anlagen 3-Schicht normal

Charakteristika Deponie und -nachsorge

Deponievolumen m3 3.000.000

Deponiegrundfläche m2 270.000

Oberfläche des noch nicht temporär abgedeckten Deponieabschnitts m2 54.000

Dichte des deponierten Abfalls t/m3 0,86

Einbaudichte der wieder eingelagerten Feinfraktion < 60 mm t/m3 1,20

Deponiemasse t 2.580.000

Nachsorgekostenszenario durchschnittlich

Zeitpunkt Ende Deponiebetriebsphase = Start Stillegung 2016

Dauer Deponiestilllegungsphase a 10

Nachsorgedauer a 30

Art der Sickerwasserbehandlung Sickerwasserbehandlung vor Ort Kosten Sickerwasserbehandlung bei temp. Abdeckung EUR/a eigener Erfahrungswert

Art der Deponiegasbehandlung aktive Gasfassung und

thermische Gasbehandlung Kosten Gasfassung und Behandlung EUR/a eigener Erfahrungswert

In-Situ-Stabilisierung? keine

ELFM-Szenario-Einstellungen

ElFM-Szenario Szenario 3a: hoher Aufwand,

Kunststoffaufbereitung

Beginn des ELFM 2016

Rückbau-Kaoazität t/a 500.000

Rückbaudauer a 5

Fertigstellung des Rückbaus 2021

Preisszenario realistische Preise

Preissteigerungsrate für Anlagen, Personal, usw. %/a 2 Standard-Preissteigerungsrate für Rohstoffe %/a 2 Preis-Einstellungen

Wert Deponievolumen EUR/m3 15

Wert rückgewonnene Fläche EUR/m2 10

Preis für die Deponierung des Feinkorns EUR/t -30

Basispreis Fe-Schrott EUR/t 170

Basispreis NE-Schrott EUR/t 1.000

Basispreis Abgabe an EBS-Kraftwerke EUR/t -47,5

Basispreis Abgabe an MVA EUR/t -59,5

Behandlungskosten Pyrolyse EUR/t -180

Kiespreis EUR/t 3

Sandpreis EUR/t 3

Was soll nach dem Rückbau geschehen? Fläche verkaufen Kapitalwert (KW):

Endhanced Landfill Mining -158.681.216

Deponienachsorge -67.696.298

Differenz KW ELFM – KW Deponienachsorge -90.984.918

Quelle: Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Ökonomische Bewertung. In: Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.):

Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 105-124

Deponien

Um die Anwendung des Tools zu veranschaulichen, wird im Folgenden aufgezeigt, wie die Ergebnisse, die mit dem Tool erzielt worden sind, zur Entscheidungsfindung potentieller Investoren beitragen können. Dazu ist die Wirtschaftlichkeit der sechs LFM-Prozesse für unterschiedliche Charakteristika und Rahmenbedingungen von Deponien in Deutschland untersucht worden (Frage Nr. 10). Zur Beantwortung der Frage, ob es Deponien in Deutschland gibt, für die sich LFM schon heute oder in naher Zukunft lohnen kann, können die Analysen der Rahmenbedingungen und Charakte- ristika herangezogen werden (Frage Nr. 11). Sie sollen eine Einordnung bestehender Deponien ermöglichen, um hierüber eine erste grobe Einschätzung zu erhalten, ob LFM für die jeweilige Deponie wirtschaftlich ist.

4. Entscheidungsunterstützung im Rahmen des Landfill Mining

Im Folgenden wird auf die Entscheidungsunterstützung potentieller Investoren fokus- siert. Die Analyseergebnisse sind in Form von vier Diagrammen aufbereitet, die einem potentiellen Investor die Möglichkeit geben sollen, Deponien einzuordnen und hierüber einen ersten Eindruck hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit eines LFM zu erhalten. Die- ses Vorgehen ist exemplarisch für die Deponie Pohlsche Heide durchgeführt worden.

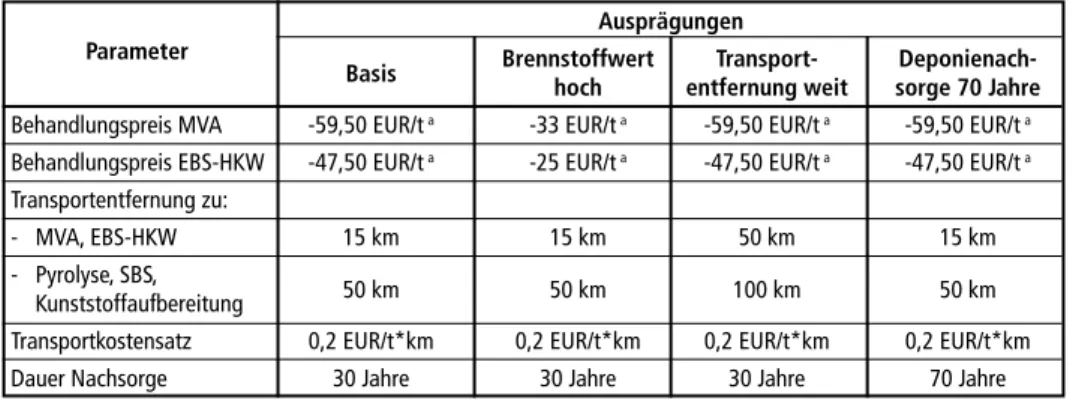

Um unterschiedliche Rahmenbedingungen abzubilden, wurden die folgenden Para- meter variiert: Grundstückspreis, Volumenwert, Brennstoffwert, Transportentfernung sowie Nachsorgedauer.6 In vorhergehenden Untersuchungen hat sich bereits gezeigt, dass der Grundstückspreis bzw. der Deponievolumenwert großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines LFM-Projektes haben können (vgl. [3] und [2]). Da diese nicht von globalen Marktentwicklungen, sondern vom Standort der Deponie bzw. regionalen Gegebenheiten abhängen, wird der Einfluss aller weiteren Parameter in Abhängigkeit der zwei genannten dargestellt. Sowohl für den Grundstückspreis als auch für den Volumenwert sind jeweils ein niedriger und ein hoher Wert angenommen worden.

• Grundstückspreis: niedrig: 10 EUR/m², hoch: 410 EUR/m²

• Volumenwert: niedrig: 10 EUR/m³, hoch: 40 EUR/m³

Für jeden dieser vier Werte sind eine Basisvariante sowie drei Sensitivitäten berechnet worden. Die genaue Ausprägung der Parameter der Basisvariante sowie der verschie- denen Sensitivitäten kann Tabelle 5 entnommen werden.

Die Basisvariante entspricht dabei den Einstellungen, wie sie im Forschungsprojekt TönsLM für die Bewertung der Deponie Pohlsche Heide gewählt wurden.7 Die Einstel- lung Brennstoffwert hoch nimmt an, dass der Wert für Brennstoff bzw. Energie allge- mein steigt, weswegen der Deponiebetreiber einen niedrigeren Preis bezahlen muss, wenn er heizwertreiche Fraktionen an eine MVA oder ein EBS-HKW abgibt. Anhand der Einstellung Transportentfernung weit wird der Einfluss weiter Entfernungen zu

6 Die folgenden Ausführungen zur Entscheidungsunterstützung lehnen sich teils eng an die Ausführungen in [11] an.

7 Für eine ausführliche Darstellung der Datengrundlage für die Bewertung der Pohlschen Heide vgl. [3].

Deponien

den stoffstromspezifischen Behandlungsanlagen wie MVA, EBS-HKW oder Pyrolyse auf die Transportkosten und damit auf die Wirtschaftlichkeit eines LFM aufgezeigt.

In der Basisvariante wird angenommen, dass Vorkonditionierung und Feinkornauf- bereitung direkt auf dem Deponiegelände durchgeführt werden und sich MVA und EBS-HKW im 15 km entfernten Ort befinden. Für die Spezialanlagen wie Pyrolyse, SBS- und Kunststoffaufbereitung wird eine Entfernung von 50 km angenommen (Tabelle 5). Die Einstellung Deponienachsorge 70 Jahre betrachtet den Einfluss einer ver- längerten Nachsorgedauer auf die Wirtschaftlichkeit eines LFM. Anstelle der üblichen 30 Jahre, wie in der Basisvariante, wird für diese Analyse eine Nachsorgedauer von 70 Jahren gewählt, da bisher nicht bekannt ist, wie lange der jeweilige Deponiebetreiber tatsächlich Nachsorge betreiben muss.

Tabelle 5: Parameterausprägungen für die Sensitivitätsanalyse

Parameter

Ausprägungen

Basis Brennstoffwert Transport- Deponienach-

hoch entfernung weit sorge 70 Jahre

Behandlungspreis MVA -59,50 EUR/t a -33 EUR/t a -59,50 EUR/t a -59,50 EUR/t a Behandlungspreis EBS-HKW -47,50 EUR/t a -25 EUR/t a -47,50 EUR/t a -47,50 EUR/t a Transportentfernung zu:

- MVA, EBS-HKW 15 km 15 km 50 km 15 km

- Pyrolyse, SBS, 50 km 50 km 100 km 50 km

Kunststoffaufbereitung

Transportkostensatz 0,2 EUR/t*km 0,2 EUR/t*km 0,2 EUR/t*km 0,2 EUR/t*km

Dauer Nachsorge 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 70 Jahre

a ein negativer Wert bedeutet, dass der Deponiebetreiber Geld für die Abgabe/Weitergabe des Materials zahlen muss

Quelle: Krüger, M.; Becker, B; Dehoust, G.; Reinhardt, J.; Knappe, F.; Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Entschei- dungsunterstützung und Handlungsempfehlungen. In: Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 141-157

Die Ergebnisse der Analysen für die vier verschiedenen Ausprägungen von Volumen- und Flächenwert können Bild 4 entnommen werden. Dargestellt sind vier Diagramme, jeweils eins für niedrigen und hohen Flächenwert sowie niedrigen und hohen Volumen- wert. Sie zeigen für die sechs LFM-Szenarien (welche niedrigem, mittlerem und hohem Aufbereitungsaufwand entsprechen) die Sensitivität der Kapitalwertdifferenz (Kapital- wert des LFM-Szenarios abzüglich Kapitalwert der Deponiestilllegung und Nachsorge).

Um eine Einordnung einer bestimmten Deponie vornehmen zu können, sollte zunächst die Frage beantwortet werden, welches Nachnutzungskonzept für das Deponiegelände nach Beendigung des LFM verfolgt werden soll: Soll die Fläche zur anderweitigen Nut- zung verkauft oder soll die Deponie bestehen bleiben und das gewonnene Volumen zur erneuten Deponierung genutzt werden? In einem zweiten Schritt ist zu klären, ob für das entsprechende Nachnutzungskonzept mit hohen oder niedrigen Volumenwerten bzw. Grundstückspreisen gerechnet werden kann. Je nachdem ist eine Einordnung in eines der vier Diagramme aus Bild 4 sinnvoll. Das hier beschriebene Vorgehen kann anhand Bild 3 nachvollzogen werden. Ist beispielsweise die Rückgewinnung des Volu- mens zur Weiternutzung der Deponie geplant, der Wert für Deponievolumen ist jedoch

Deponien

eher niedrig, so ist Diagramm A zu wählen. Hier stellt sich die Frage, ob z.B. aufgrund freier Kapazitäten in thermischen Behandlungsanlagen eher geringe Preise bei der Abgabe der entsprechenden Fraktionen erzielt werden können (was der Einstellung Brennstoffwert hoch entspricht), ob sich die erforderlichen Behandlungsanlagen im Umkreis oder weiter entfernt befinden, oder ob davon ausgegangen werden muss, dass die Deponienachsorge nach den üblichen dreißig Jahren noch nicht abgeschlossen sein wird. In Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten sollte die Entscheidung für ein bestimmtes LFM-Szenario getroffen werden.

Ist das Ziel nach einem ELFM das gewonnene Volumen zur erneuten Deponierung zu nutzen oder die

gewonnene Fläche zu verkaufen?

Ist der Wert des rück- gewinnbaren Volumens eher niedrig oder hoch?

Ist der Wert des Deponiegrundstücks eher niedrig oder hoch?

Volumen Fläche

A B C D

niedrig hoch niedrig hoch

Bild 3:

Vorgehen zur Einordnung in die Sensitivitätsdiagramme

Quelle: Krüger, M.; Becker, B; Dehoust, G.; Reinhardt, J.; Knappe, F.; Breiten- stein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T.

S.: Entscheidungsunterstützung und Handlungsempfehlungen. In: Krüger, M.;

Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 141-157

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei niedrigen Volumen- und Flächenwerten (Diagramme A und C in Bild 4) die Deponiestilllegung und -nachsorge einem LFM vorzuziehen ist, da für erstgenannte geringere Ausgaben zu tätigen sind als für das LFM. Sollte dennoch ein Rückbau durchgeführt werden, sind eher einfache Szenarien ökonomisch vorteilhaft. Die Vorteilhaftigkeit einfacher Szenarien gilt ebenfalls für hohe Flächenpreise (Diagramm D, Bild 4). Mit steigendem Volumenwert (Diagramm B, Bild 4) werden die aufwändigen Szenarien vorteilhaft, weil hier das gesamte Depo- nievolumen gewonnen und vermarktet werden kann. Im Gegensatz hierzu erfolgt in den Szenarien 1a und 1b eine Wiedereinlagerung der Feinkornfraktion, sodass nur ein Teil des Deponievolumens wiedergewonnen werden kann. Für den Volumenwert von 40 EUR/m³ schneidet Szenario 2a in der Basisvariante bereits genauso gut ab wie Szenario 1a.

Bei hohem Brennstoffwert schneidet in der Regel Szenario 2a am besten ab, da hier mehr Brennstoffe produziert werden als in den Szenarien 1a und 1b, der technische Aufwand und damit auch die Kosten aber geringer sind als in den Szenarien 2b bis 3b. Es wird deutlich, dass die Brennstoffpreise den größten Einfluss auf die ökonomische Vorteil- haftigkeit von LFM haben. Demgegenüber führt eine verlängerte Deponienachsorge nur zu einer geringfügigen Besserstellung gegenüber der Basisvariante. Bezüglich der Transportentfernung sind für die Pohlsche Heide kurze Wege angenommen worden, sodass die Einstellung Transportentfernung weit zu einer Verschlechterung im Vergleich

Deponien

zur Basisvariante führt. Hier verschlechtern sich insbesondere die aufwändigeren Szenarien, da davon ausgegangen wird, dass es weniger spezielle Behandlungsanlagen wie Pyrolyse oder SBS-Aufbereitung gibt als beispielsweise MVAs, wodurch weitere Transportwege anfallen. Der Einfluss der Parameter Deponienachsorge und Transport- entfernung ist in etwa gleich bedeutend.

Bild 4: Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen auf Basis unterschiedlicher Flächen- und Volumen- werte

Quelle: Krüger, M.; Becker, B; Dehoust, G.; Reinhardt, J.; Knappe, F.; Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Entschei- dungsunterstützung und Handlungsempfehlungen. In: Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 141-157

60

KW ELFM abzüglich KW Nachsorge Millionen EUR

Sensitivitäten bei

Volumenrückgewinnung (10 EUR/m3) Sensitivitäten bei Flächenrückgewinnung (10 EUR/m2)

Sensitivitäten bei

Volumenrückgewinnung (40 EUR/m3) Sensitivitäten bei Flächenrückgewinnung (410 EUR/m2) KW ELFM abzüglich KW Nachsorge Millionen EUR

KW ELFM abzüglich KW Nachsorge Millionen EUR

KW ELFM abzüglich KW Nachsorge Millionen EUR

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

-120 niedriger

Aufwand mittlerer Aufwand hoher

Aufwand niedriger

Aufwand mittlerer Aufwand hoher

Aufwand

niedriger

Aufwand mittlerer Aufwand hoher

Aufwand niedriger

Aufwand mittlerer Aufwand hoher

Aufwand 60

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

A

B

C

D

KW: Kapitalwert

Basis Brennstoffwert hoch

Transportentfernung weit

Deponienachsorge 70 Jahre

Deponien

Die Deponie Pohlsche Heide kann aus ökonomischer Sicht wie folgt eingeordnet werden: Aufgrund des niedrigen Grundstückwertes, welcher dem abgelegenen, länd- lichen Standort zuzuschreiben ist, ist davon auszugehen, dass die Rückgewinnung von Deponievolumen zur erneuten Ablagerung von Abfall angestrebt wird. Somit sind die Diagramme C und D in Bild 4 irrelevant. Den Diagrammen A und B ist zu entneh- men, dass für die Basisvariante der Pohlschen Heide jeweils das LFM-Szenario 1a am besten abschneidet. Kann ein hoher (≥ 40 EUR/m³) Volumenwert erzielt werden, ist Szenario 2a annähernd gleichwertig zu Szenario 1a. Beide sind in dem Fall ökonomisch vorteilhaft gegenüber der Stilllegung und Nachsorge. Bei niedrigem Volumenwert ist aus ökonomischer Sicht die Stilllegung und Nachsorge vorzuziehen.

5. Fazit

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes TönsLM zeigen, dass (E)LFM schon heute aus technischer Sicht möglich und aus ökologischer Sicht vorteilhaft ist (vgl. [10]). Die ökonomische Vorteilhaftigkeit ist unter aktuellen Rahmenbedingungen für die Deponie Pohlsche Heide noch nicht gegeben. Jedoch ist es denkbar, dass LFM für die Pohlsche Heide wirtschaftlich wird, wenn neuer Deponieraum benötigt wird und dadurch der Volumenwert steigt. Weiterhin haben die Analysen gezeigt, dass es durchaus realistisch ist, dass es auch heute schon Deponiestandorte in Deutschland gibt, für die LFM öko- nomisch vorteilhaft ist. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. Insbesondere der Grundstückspreis und die Preise für die energetische Verwertung in MVA und EBS-Heizkraftwerken haben großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines LFM.

Weiterer Forschungsbedarf besteht demnach aus ökonomischer Sicht insbesondere darin, Deponiestandorte in Deutschland zu identifizieren, für die sich aufgrund ho- her Grundstückspreise, Verknappung von Ablagerungskapazitäten oder eines hohen Wertstoffanteils in den Deponien ein LFM schon heute lohnt. Des Weiteren sollte diese Betrachtung auf die ganze Welt übertragen werden, da insbesondere in Megacities wie z.B. Rio de Janeiro oder Mexico City aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und dem damit einhergehenden Platzbedarf sowie ggf. weniger ausgereifter Abfallbehandlungs- und Deponietechnik größere ökonomische Potentiale zu erwarten sind.

Danksagung

Wir bedanken uns beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für die Unterstützung und Förderung des Forschungsprojektes TönsLM mit der För- dernummer 033R090. Des Weiteren bedanken wir uns bei unseren Industrie- und Forschungspartnern für die gute Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes.

6. Literatur

[1] Becker, H. P.: Investition und Finanzierung. 2. Auflage, Gabler, Wiesbaden, 2008

[2] Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: TönsLM – Rückgewinnung von Wertstoffen aus Siedlungsabfall- und Schlackendeponien. In: Thomé-Kozmiensky, K. J.; Goldmann, D. (Hrsg.):

Recycling und Rohstoffe, Band 9. Nietwerder: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2016, S. 193-208

Deponien [3] Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Ökonomische Bewertung. In: Krüger, M.; Becker,

B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 105-124 [4] Breitenstein, B.; Goldmann, D.; Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.; Spengler, T. S.: Mögliche Tech- nologiekombinationen zur Umsetzung von ELFM-Vorhaben. In: Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 96-104 [5] Diener, A.; Kieckhäfer, K.; Schmidt, K.; Spengler, T. S.: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von

Landfill-Mining-Projekten. In: Müll und Abfall, Jg. 47 (1), 2015, S. 4-12

[6] Dörrie, T.; Breuer, W.; Nassour, A.; Spillmann P.: Dokumentation zum Rückbau der Deponie Helene Berger in Niederösterreich. In: 51. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2000, TU Berg- akademie, Freiberg, 2000

[7] Götze, U.: Investitionsrechnung – Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvor- haben. 7. Auflage, Springer, Heidelberg, 2014

[8] Jones, P. T.; Geysen, D.; Tielemans, Y.; van Passel, S.; Pontikes, Y.; Blanpain, B.; Quaghebeur, M.;

Hoekstra, N.: Enhanced Landfill Mining in view of multiple resource recovery: a critical review.

In: Journal of Cleaner Production, Jg. 55, 2013, S. 45-55

[9] Krook, J., Svensson, N., Eklund, M.: Landfill mining: A critical review of two decades of research.

Waste Management, 32, 2012, 513-520

[10] Krüger, M.; Becker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta West- falica, 2016

[11] Krüger, M.; Becker, B; Dehoust, G.; Reinhardt, J.; Knappe, F.; Breitenstein, A.; Kieckhäfer, K.;

Spengler, T. S.: Entscheidungsunterstützung und Handlungsempfehlungen. In: Krüger, M.; Be- cker, B.; Fricke, K. (Hrsg.): Leitfaden zum Enhanced Landfill Mining. Porta Westfalica, 2016, S. 141-157

[12] Münnich, K., Wanka, S., Zeiner, A., Fricke, K.: Landfill mining – recovery and re-use of the fine material. In: Proceedings of the Fifteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, Italien, 05.-09.10.2015

[13] Münnich, K.; Wanka, S.; Zeiner, A.; Fricke, K.: Neue Deponiekapazitäten durch Deponierückbau?

In: Wiemer, U.; Kern, M.; Raussen, T. (Hrsg.): Bio- und Sekundärrohstoffverwertung X: Stofflich, energetisch. Witzenhausen: Verlag Witzenhausen-Institut, 2015, S. 449-462

[14] Stegmann, R.; Heyer, K.-U.; Hupe, K.: Deponienachsorge – Handlungsoptionen, Dauer, Kosten und quantitative Kriterien für die Entlassung aus der Nachsorge. Förderkennzeichen (UFO- PLAN) 204 34 327; Stubbemann, 2006, Hamburg

[15] Van der Zee, D. J.; Achterkamp, M. C.; de Visser, B. J.: Assessing the market opportunities of landfill mining. Waste Management, 24, 2004, 795-804

[16] Van Vossen, W. J.; Prent, O. J.: Feasibility Study Sustainable Material and Energy Recovery from Landfills in Europe. In: Proceedings of the Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, Italien, 03.-07.10.2011

Dorfstraße 51

D-16816 Nietwerder-Neuruppin

Tel. +49.3391-45.45-0 • Fax +49.3391-45.45-10 E-Mail: tkverlag@vivis.de

www.

.de

TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky

Wir widmen uns aktuellen verfahrens- und anlagentechnischen sowie politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Themen, soweit sie die Abfall- und Kreislaufwirtschaft, die Energie- und Rohstoffwirtschaft und den Immissionsschutz betreffen.

Unsere Aufgabe sehen wir in der Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Technik und Wissenschaft.

Zu wichtigen Themen veranstalten wir Konferenzen und Congresse – dazu geben wir Bücher heraus.

Stets sind wir auf der Suche nach interessanten Referenten, aktuellen Themen und spannenden Projekten um unser Angebot weiterzuentwickeln. Gern lassen wir uns von neuen Ideen inspirieren und diskutieren deren Realisierbarkeit.

Der TK Verlag gibt seit dreißig Jahren Fachbücher zu zahlreichen Themen des technischen Umweltschutzes heraus:

Unsere Konferenzen im Überblick:

• Berliner Abfallwirtschafts- und Energiekonferenz

• Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz

• Berliner Konferenz

Mineralische Nebenprodukte und Abfälle

• IRRC – Waste-to-Energy

• Berliner Immissionsschutzkonferenz

• Thermische Abfallbehandlung und energetische Verwertung

• Mechanisch-biologische Abfallbehandlung und Ersatzbrennstoffe

• Biologische Abfallbehandlung

• Recycling und Rohstoffe

• Verpackungen, ...

Insgesamt sind bislang bei uns etwa zweitausend Fachbeiträ- ge erschienen, die in ihrer Gesamtheit einen guten Überblick über technische, wirtschaftliche, rechtliche und politische Entwicklungen geben. Seit Kurzem stellen wir Ihnen die Fachbeiträge kostenlos auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Thomé-Kozmiensky + Goldmann Recycling und Rohstoffe Band 7

Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 11 Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 11

Thomé-Kozmiensky + Goldmann Recycling und Rohstoffe Band 5 Karl J. Thomé-Kozmiensky und Andrea Versteyl • Planung und Umweltrecht 6Karl J. Thomé-Kozmiensky und Andrea Versteyl • Planung und UmweltVersteyl • Planung und UmweltVrecht 6

IMMISSIONSSCHUTZ 2

Thomé-Kozmiensky Dombert,

Versteyl, Rota

rd, Appel

4K. J. Thomé-Kozmiensky & S. Thiel WASTE MANAGEMENT 4

K. J. Thomé-Kozmiensky & S. Thiel WASTE MANAGEMENT

Karl J. Thomé-Kozmiensky Strategie Planung Umweltr echt 8

Besuchen Sie uns unter

Thomé-Kozmiensky + Goldmann Recycling und Rohstoffe Band 4