Brandenburgische Archive

Berichte und Mitteilungen aus den Archiven des Landes Brandenburg

Herausgegeben vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv

und dem Landesverband Brandenburg im VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.

2009

26

Kosten

runter?

ECM rein!

Die Enterprise Content Management-Suite von OPTIMAL SYSTEMS ist Software für digitale Archivierung, Dokumentenmanagement und Workflowprozesse. Aber nicht nur das – OS|ECM spart Zeit durch schnellere Zugriffszeiten,

OS|ECM spart Papier durch digitale Workflows, OS|ECM schafft Platz durch digitale Archivierung, OS|ECM sorgt für Ordnung durch zentrale Ablage aller Daten und nicht zu letzt:

OS|ECM reduziert Kosten – ist doch klar!

www.optimal-systems.de

Inhalt

Archivalische Quellen zum Lehnwesen der Niederlausitz in Beständen des

Brandenburgischen Landeshauptarchivs ... 3 Kathrin Schröder

Sicherung und Bewertung der Braunkohlenbestände im Brandenburgischen Landeshauptarchiv ... 15 Katrin Verch

Stadtarchiv und Stadtjubiläum: Prenzlau ... 20 Sabine Nietzold

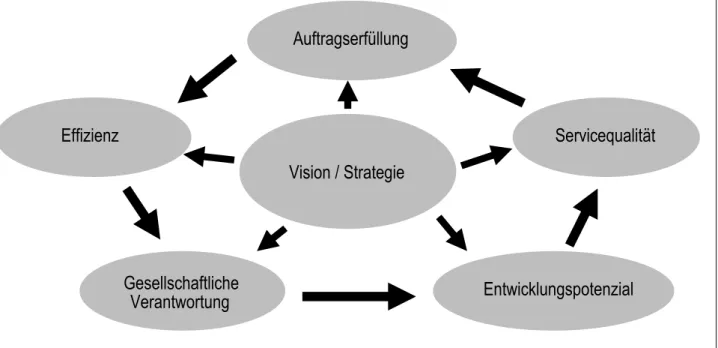

Benchmarking: Kennzahlen für Archive ... 25 Mario Glauert

Planungs- und Architekturgeschichte der DDR im Fokus – Die Wissenschaftlichen Sammlungen

des Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner ... 35 Harald Engler

Quellen zur brandenburgischen Landesgeschichte

Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit ... 41 Katrin Verch

Mitteilungen

Neues Außenmagazin für das Brandenburgische Landeshauptarchivs

im Wissenschaftspark von Potsdam-Golm ... 49 Mario Glauert

Retrokonversion archivischer Findmittel: SED-Bezirksleitungen ... 50 Katrin Verch

Wanderausstellung des Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Aktenkundig: „Jude!“ – Nationalsozialistische Judenverfolgung in Brandenburg

Vertreibung – Ermordung – Erinnerung ... 51 Monika Nakath, Kärstin Weirauch

„Aktenkundig: ‚Jude!’ Nationalsozialistische Judenverfolgung in Brandenburg Vertreibung – Ermordung – Erinnerung“

Ansprache zur Ausstellungseröffnung ... 53 Klaus Neitmann

Neuerscheinungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 2008 ... 56

„Die Uckermark“, „Die Prignitz“ und „Die Altmark“:

Lieselott Enders’ kurmärkische Landschaftsgeschichten ... 59 Klaus Neitmann

Das Evangelische Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg als digitale Ausgabe ... 62 Uwe Czubatynski

Aus der Landesfachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken im Brandenburgischen Landeshauptarchiv 15 Jahre danach – Kreis- und Gemeindegebietsreform in Brandenburg.

Erfahrungen aus der Sicht der Kreisarchive ... 64 Brigitta Heine

Brandenburgischer Archivpreis 2008 erstmals vergeben ... 69 Wolfgang Krogel

Mein Auslandspraktikum im Stadtarchiv / Stadtmuseum Innsbruck ... 70 Patrick Krause

Impressum

Schriftleitung: Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Postfach 60 04 49, 14404 Potsdam, Tel. 0331/5674-126; Fax 0331/5674-112; E-Mail: Kaerstin.Weirauch@blha.brandenburg.de

Redaktion: Dr. Wolfgang Krogel (Evang. Landeskirchliches Archiv, Berlin; Vorsitzender des Landesverbands Brandenburg im Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.), PD Dr. Klaus Neitmann (BLHA), Dr. Mario Glauert (BLHA), Kärstin Weirauch (BLHA)

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Dr. Uwe Czubatynski (Domstiftsarchiv Brandenburg); Stephan Diller (Stadtarchiv Prenzlau); Dr. Harald Engler (IRS);.Dr. Mario Glauert (BLHA); Brigitta Heine (Kreisarchiv Landkreis Barnim); Pa- trick Krause (BLHA); Dr. Wolfgang Krogel (ELAB); Dr. Monika Nakath (BLHA); PD Dr. Klaus Neitmann (BLHA);

Sabine Nietzold (Stadtarchiv Prenzlau); Kathrin Schröder (BLHA); Dr. Katrin Verch (BLHA).

Aufnahmen: Helga Bagemihl (BLHA); Dr. Harald Engler (IRS); Dr. Mario Glauert (BLHA); Patrick Krause (BLHA); Stadtarchiv Prenzlau

Redaktionsschluss: 15. März 2009

Gesamtherstellung: gh grafi c house gmbh, Berlin.

Titelbild: Karte der Mark Brandenburg aus dem 16. Jahrhundert (BLHA, AKS 610 B).

© Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Landesverband Brandenburg im VdA – Verband dt. Archivarinnen und Archivare e. V.

Erscheint einmal jährlich, kostenlose Abgabe.

Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder.

Alle bisher erschienenen „Brandenburgische Archive“ sind im Internet abrufbar unter: www.landeshauptarchiv-brandenburg.de

Archivalische Quellen zum Lehnwesen der Niederlausitz in Beständen des Bran- denburgischen Landeshauptarchivs

Von Kathrin Schröder

Die Wurzeln des niederlausitzischen Lehnwesens reichen wohl zurück in die Zeit der deutschen Eroberung und Besiedlung des Landes im Hochmittelalter, aber wegen der spärlichen Quellen ist über seine frühe Entwicklung wenig bekannt. Die Grundlage für ein festgeschriebenes Lehnrecht wurde durch das Privileg geschaffen, das Kö- nig Wladislaw II. von Böhmen und Ungarn am 1. Februar 1507 als Markgraf der Niederlausitz erließ; darin gestand er den niederlausitzischen Lehnträgern die gleichen Frei- heiten wie denen in Schlesien zu und bevollmächtigte den Landvogt, seinen Vertreter im Lande, dazu, selbst den Vasallen ihre Lehen zu reichen.1 Am 28. Januar 1526 gewährte sein Sohn Ludwig seinen Lehnleuten in der Niederlausitz großzügig erweiterte Verfügungsrech- te über ihren Lehnbesitz2, die dessen Nachfolger, König Ferdinand I., der erste habsburgische Markgraf der Nie- derlausitz, am 26. Mai 1538 weitgehend bestätigte.3 Sein

„Privilegium Ferdinandeum“ bildete seitdem das Kern- stück der niederlausitzischen Lehnverfassung und wurde von den nachfolgenden Landesherren stets bestätigt. Es garantierte den Vasallen eine nahezu uneingeschränkte Verfügungsgewalt über ihre Güter, die sie ohne Einwilli- gung verkaufen, verpfänden, vertauschen und mit Schul- den belasten durften. Ihre Pfl ichten bestanden vor allem in der Lehnbefolgung, der Leistung des Lehneides und in der Vererbung des Lehens an die männlichen Nach- kommenschaft. Dem Lehnherrn stand das Heimfallsrecht zu, falls Nachkommen und Mitbelehnte des Vasallen aus- starben. Er konnte Geldstrafen für begangene Lehnfehler erheben, den Besitz bei Lehnuntreue und Straffälligkeit einziehen und auf Antrag des Vasallen das Lehen in Erbe umwandeln.4 Im Privileg hieß es ausdrücklich, dass jeder im Lande Eingeborene höheren und niederen Standes zum Erwerb von Lehngütern berechtigt sei – was sich nur auf tatsächlich lehnfähige Personen bezog: Erbun- tertänige Bauern waren bis zur Aufhebung des Abhän- gigkeitsverhältnisses im Laufe des 19. Jahrhunderts

1 Brandenburgisches Landeshauptarchiv (im Folgenden BLHA), Rep. 23 C Niederlausitzische Stände U 9.

2 BLHA, Rep. 23 C Niederlausitzische Stände U 12.

3 BLHA ,Rep. 23 C Niederlausitzische Stände U 17.

4 L. Große: Entwickelung der Verfassung und des öffentli- chen Rechts der Niederlausitz seit dem Traditions-Receß vom Jahre 1635. [Lübben] 1878, S. 238 f.

ausgeschlossen. Frauen, Bürgern und geistlichen Perso- nen wurde dagegen frühzeitig die Erlaubnis zum Erwerb eines Lehngutes erteilt, letzteren erst nach Einführung der Reformation. Nach der Wende zum 17. Jahrhundert behinderte auch die katholische Konfession eine Zeitlang den Erwerb und Besitz eines Lehngutes, aber da es dazu keine festgeschriebene lehnrechtliche Bestimmung gab, räumte man später den Katholiken gleiche Rechte ein.5 Die Herausbildung weitreichender Verfügungsrechte der Lehngutsbesitzer wurde durch die eigenständige Ent- wicklung begünstigt, die das Markgraftum Niederlausitz als Nebenland weit entfernter und häufi g wechselnder Herrscher nahm. Die seit Anfang des 15. Jahrhunderts in Erscheinung tretenden Landstände, bestehend aus der Geistlichkeit, dem Adel und den vier Immediatstäd- ten Lübben, Luckau, Calau und Guben, gewannen früh- zeitig eine starke Stellung und übernahmen neben dem Landvogt wichtige Aufgaben der Landesverwaltung. Sie nutzten den landesherrlichen Geldbedarf und ihr Recht zur Steuererbewilligung zur Durchsetzung ihrer eigenen Forderungen und gelangten so im Laufe des 15. und 16.

Jahrhunderts in den Besitz einer ganzen Reihe von Rech- ten, wobei dem Privilegium Ferdinandeum als verfas- sungsmäßiger Grundpfeiler der Niederlausitz erstrangige Bedeutung zukam. Jeder neue Landesherr bekräftigte nach Regierungsantritt die Wahrung und Einhaltung der bestehenden Privilegien der Stände, wofür diese sich ihm gegenüber zu Treue und Gehorsam verpfl ichteten.

Der Übergang der Niederlausitz an Kursachsen im Jahre 1635 brachte in lehnrechtlicher Hinsicht keine einschnei- denden Veränderungen mit sich. Im Traditionsrezess vom 10. Mai 1635, der u. a. die staatsrechtliche Beziehung der Niederlausitz zu Sachsen regelte, sicherte der Kurfürst den Ständen die Erhaltung ihrer Privilegien und Freihei- ten zu. Die sächsische Verwaltung versuchte indes, an den althergebrachten Grundrechten zu rütteln und das in einigen Klauseln abweichende sächsische Lehnrecht auf die Niederlausitz zu übertragen, um in allen Landesteilen eine größere Gleichförmigkeit zu erzielen. 1774 erhielten die niederlausitzischen Stände den Auftrag zu prüfen, ob das Sächsische Lehnmandat von 1764 auch in ihrem Land angewendet werden könne. In langwierigen Ausein- andersetzungen beharrten sie auf dem Privilegium Ferdi- nandeum, dessen Fortgeltung sie weitgehend verteidigen konnten. In einzelnen Punkten mussten sie allerdings Mo-

5 Johann Wilhelm Neumann: Das Privinzial-Recht des Mark- grafthums Niederlausitz in zwei Abtheilungen nebst einer Darstellung der früheren Niederlausitzischen Verfassung als Einleitung. Frankfurt (Oder) 1837, S. 164 ff.

difi kationen nach sächsischem Recht hinnehmen, so etwa die Einführung der Mitbelehnung zur gesamten Hand, wodurch das Eigentum gleichzeitig dem Hauptvasallen sowie allen Mitbelehnten übertragen wurde und somit deren Zustimmung bei Dispositionen über das Lehngut erforderlich gemacht wurde. Da der neue Erwerber eines Gutes aber seine Mitbelehnten selbst bestimmen und sich von ihnen per Lehnrevers die freie Disposition über sei- nen Lehnbesitz garantieren lassen konnte, wurden seine Verfügungsrechte kaum beschnitten. Kaufverträge über die Lehngüter mussten der Lehnbehörde zur Konfi rmati- on vorgelegt werden. Auch eine zu große Belastung der Güter mit Schulden erforderte, sofern diese den halben Wert des Gutes überstiegen, von nun an den landesherr- lichen Konsens. Insgesamt gesehen blieben jedoch die grundlegenden Vorrechte der Lehngutsbesitzer weiterhin bestehen.

Landvogtei und Oberamtsregierung als Lehnbehör- den und die Archivierung ihrer (Lehn)Akten

Die oberste Verwaltung und Gerichtsbarkeit des Mark- graftums Niederlausitz wurde seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert in Stellvertretung des abwesenden Lan- desherrn, d.h. seit 1370 des Königs von Böhmen, durch den Landvogt wahrgenommen, der Anfang des 16. Jahr- hunderts seinen festen Amtssitz im Schloss zu Lübben einrichtete. Zusammen mit seinem Kanzler bildete er das Oberamt als oberste Justizbehörde. In Ausübung der lehnherrlichen Rechte nahm er Belehnungen vor, fertigte in seinem Namen die Lehnbriefe aus und forder- te die Lehndienste ein. Die Stände setzten 1598 durch, dass der Landvogt vom Landesherrn aus ihren Reihen ausgewählt wurde. Während des 30jährigen Krieges war es um die Verwaltung wegen der kriegsbedingten Wirren und Gefahren sehr schlecht bestellt. Die Landvogtei in Lübben wurde 1633 von plündernden schwedischen Truppen überfallen und ausgeraubt.6 Der Landvogt selbst hatte das Land verlassen und die Regierungsgeschäfte seinem Kanzler übertragen, der aus Angst vor weiteren Plünderungen und vor der Bedrohung durch die Pestge- fahr mit der Oberamtskanzlei und dem Archiv zeitweise auf die Festung Peitz bzw. in den Spreewald fl üchtete.

Erst gegen Ende des Krieges beruhigte sich die Lage

6 „…sindt vielle alte Docomenta, Privilegia, Nachrichten und Acten bey der Landvogtthey und Ratheuße weggenommen, alle deponirte Gelder, darunter 10 000 Reichstaler. ...die Scripturen haben die Soldaten genommen und anstatt des Strohes denen Pferden unter gestreuet“. Auszug aus der Lübbener Stadtchronik des Christian Böhmer, BLHA, Rep.

8 Lübben, Nr. 01/1-1, Bl. 209v-210r.

wieder. Im Frühjahr 1645 wurde das Lübbener Schloss wieder hergestellt, und das Oberamt nahm seine Tätigkeit dort wieder auf.7

Renaissancegiebel des Schlosses zu Lübben, 1924 (Postkartensammlung)

Die Übernahme der Landesherrschaft durch den dritten Sohn des 1656 verstorbenen Kurfürsten Johann Georg I., Herzog Christian I. von Sachsen-Merseburg, der das Markgraftum Niederlausitz als Hauptbesitz erhielt, zog einschneidende Veränderungen nach sich. Mit ihm besaß die Niederlausitz erstmals einen eigenen Landesherrn, der sich der bestehenden Probleme zielstrebig und mit Weitblick annahm. Die nachteilige Konzentration der Re- gierungsgewalt in der Hand des Landvogtes war in den letzten Jahrzehnten in allen Verwaltungsbereichen deut- lich zu Tage getreten. Christian I. nahm deshalb den im Jahre 1665 erfolgten Tod des Landvogtes Heinrich Joach- im von der Schulenburg zum Anlass, um seine geplante Verwaltungsreform umzusetzen. An die Stelle des Land- vogts sollte eine ihm direkt unterstellte kollegiale Behörde

7 Rudolf Lehmann: Geschichte des Markgraftums Nieder- lausitz. Der Schicksalsweg einer ostdeutschen Landschaft und ihrer Menschen. Dresden 1937, S. 196.

treten. Die Stände zeigten sich diesem Plan gegenüber aufgeschlossen, wollten aber das ihnen bisher bei der Einsetzung des Landvogtes zustehende Mitspracherecht auf die Besetzung der neuen Beamtenstellen übertragen wissen. Die Verhandlungen führten zu einer gütlichen Ei- nigung, und so wurde die Oberamtsregierung durch das Privileg vom 7. März 1666 förmlich begründet und am 6.

April in Lübben vom Landesherrn selbst eingesetzt. Ih- ren Sitz bezog sie wie einst die Landvogtei im Lübbener Schloss, bis sie 1676 in ihr neues, genau gegenüber liegendes Gebäude mit dem repräsentativen barocken Eingangsportal einzog. Es wurde nach ihrer Aufl ösung als Gefängnis genutzt und 1945 zerstört.

Bauzeichnung des ab 1824 als Gerichtsgefängnis genutzten und 1945 zerstörten Gebäudes der Oberamtsregierung, Aus- schnitt (Rep. 3 B Karte 448/3 C)

Die Oberamtsregierung bestand aus fünf Personen, die im Lande eingeboren oder angesessen und evangelischer

Konfession sein mussten, nämlich aus einem Präsidenten sowie aus zwei adligen und zwei bürgerlichen Räten. Den Ständen stand bei der Besetzung der Stellen ein Vor- schlagsrecht zu. Kein Mitglied des Kollegiums sollte sich von seiner Arbeit durch die Bekleidung weiterer Ämter ablenken lassen. Alle mussten während ihrer Amtszeit in Lübben wohnen und hatten das Recht, für ihr Haus aus- wärtiges Bier, Wein und andere Genussmittel einzulegen.

Weiteres Personal bestand aus zwei Sekretären, einem Lehnregistrator, vier Kanzlisten, einem Kanzleidiener und zwei Regierungsboten. Die Oberamtsregierung war die oberste Justiz- und Verwaltungsbehörde sowie die Lehn- kurie des Landes, somit gehörten Prozess- und Krimi- nalsachen, Polizei- und Grenzangelegenheiten zu ihrem Aufgabenbereich. Sie führte Aufsicht über die Witwen und Waisen sowie über Kammergut, Zölle, Straßen und die geistlichen Stiftungen. Sie war Aufsichts- und Appellati- onsinstanz aller Untergerichte und des Landgerichtes, und ihr oblagen die Polizei- und Militärverwaltung sowie die der direkten Steuersachen. Auch die Angelegenheiten der Stände gehörten in ihren Zuständigkeitsbereich, und sie berief deren Landtage ein. Ihre Organe waren in Rechts- verhältnissen die Patrimonialgerichte und Herrschafts- kanzleien, die landesherrlichen Justizämter, die Stadträte und Stadtgerichte sowie in Verwaltungsangelegenheiten die ständischen Landesältesten, die landesherrlichen Ämter und die Stadträte der fünf Kreisstädte Luckau, Lübben, Guben, Calau und Spremberg. Ihre Exekutivor- gane waren die vier Geleitsleute, einer in jedem Kreis, mit

Einsetzung des Regierungskollegiums der Oberamtsregierung durch Christian I., 1666 (Rep. 23 C Niederlausitzische Stände U 79)

Ausnahme des Spremberger Kreises, der vom Calauer Geleitsmann mit übernommen wurde. Sie war während der Regierungszeit der sachsen-merseburgischen Herzö- ge dem Landesherrn direkt und nach dem 1738 erfolgten Rückfall der Niederlausitz an das kursächsische Haus dem Geheimen Konsilium in Dresden unterstellt.8

Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses 1815 fi el die Niederlausitz mit anderen sächsischen Landesteilen an Preußen und verlor ihren Status als selbständiges po- litisches Gebilde. Mit der Verordnung vom 14. März 1816 wurde die Oberamtsregierung wie auch alle anderen Oberbehörden der Niederlausitz aufgelöst. Ihre Aufgaben im Bereich der Justiz übernahm das Oberlandesgericht in Frankfurt (Oder), die Verwaltungsangelegenheiten gingen auf die neu gebildete Regierung Frankfurt (Oder) über. Die damit verbundene Trennung der Zuständig- keitsbereiche zog eine Zersplitterung der vorhandenen Aktenüberlieferung nach sich. Die von der Verwaltung noch benötigten Akten wurden an die preußischen Nach- folgebehörden, vor allem an die Regierung Frankfurt und das Oberlandesgericht Frankfurt, abgegeben. Letzteres übernahm die Zuständigkeit der Oberamtsregierung für Lehnangelegenheiten, deshalb gelangte ein beträcht- licher Teil der Lehnakten dorthin. Als das Oberlandes- gericht bzw. Appellationsgericht (seit 1848) in Frankfurt 1879 aufgelöst wurde, übernahm das Kammergericht zu Berlin dessen Aufgabenbereich in Lehnsachen und somit auch die entsprechenden Akten. Nach deren Abgabe an das Preußische Geheime Staatsarchiv in Berlin wurden sie dem Bestand Rep. 4 B Oberlandesgericht Frankfurt (Oder) zugewiesen. Etwa die Hälfte dieses Bestandes ist durch den Brand des Dahlemer Magazins Ende April 1945 vernichtet worden. Es fi nden sich im heutigen Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz noch 78 Bände Lehnangelegenheiten der Niederlausitz im Bestand der X. Hauptabteilung (Provinz Brandenburg) Rep. 4 B, und zwar 46 Bände Generalia aus der Zeit 1543–1891 sowie 32 Bände Spezialia aus der Zeit 1639–1855.9

Ein Teil der Akten der Oberamtsregierung verblieb in Lübben und wurde dort mehreren umfangreichen

8 Große (wie Anm. 4), 46f. Vgl. dazu auch Rudolf Lehmann:

Die Oberamtsregierung im Markgraftum Niederlausitz, ihr Archiv und dessen Schicksale, in: Forschungen aus Mitteldeutschen Archiven. Berlin 1953 (=Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung ; 3) , S. 109f.

9 Hans Branig, Ruth Bliß und Winfried Bliß (Bearb.): Über- sicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem. Teil I Provinzial- und Lokalbehörden. Köln, Berlin 1966, S. 50.

Kassationen unterzogen. 1827 wurden die Reste dem Rentamt Lübben und dem Landgericht bzw. Land- und Stadtgericht Lübben übergeben und Mitte des 19. Jahr- hunderts von den Ständen in das Ständische Archiv im Landhaus überführt.10 1945 lagerte man wertvolle Teile der Lehnregistratur der Landvogtei und der Ober- amtsregierung in einen Bergwerksschacht bei Staßfurt aus. Von dort gelangtem sie nach Goslar, später in das Staatliche Archivlager Göttingen und in das Geheime Staatsarchiv. 1987 wurden sie im Zuge des Kulturgüter- austausches zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR an das Staatsarchiv Potsdam (seit 1991:

Brandenburgisches Landeshauptarchiv) abgegeben. Die Überlieferung der niederlausitzischen Quellen zum Lehn- wesen wird demnach im Geheimen Staatsarchiv und – mit dem umfangreicheren und bedeutsameren Teil – im Brandenburgischen Landeshauptarchiv verwahrt. Neben den Lehnunterlagen der Potsdamer Bestände Rep. 17 A Landvogtei und Rep. 17 B Oberamtsregierung sind noch wenige Lehnakten im Bestand Rep. 3 B Regierung Frankfurt (Oder) vorhanden. Erwähnenswert sind auch die zum Teil aus später verloren gegangenen Unterla- gen hergestellten Karteien wie diejenige Albrechts von Houwald oder diejenige zur Geschichte der niederlausit- zischen Landstände, die der ständische Archivar Martin Stahn in langjähriger akribischer Auswertung der Quellen innerhalb und außerhalb seines Archivs erarbeitet hat.

Sie umfasst drei Abteilungen in 29 Karteikästen: Orte A-Z, bürgerliche Personen A-Z und Adel A-Z. Wichtige Quellen der böhmischen Behörden zum Lehnwesen der Nieder- lausitz aus der böhmischen Zeit (bis 1620 bzw. 1635), die sich im Zentralen Staatsarchiv in Prag befi nden, wurden in den 1960er Jahren für das Brandenburgische Landes- hauptarchiv verfi lmt. Dabei handelt es sich vor allem um fünf Bände niederlausitzischer Lehnangelegenheiten, die auf Befehl von Kaiser Matthias angelegt wurden, als er 1614 eine systematische Erfassung der Lehnverhältnis- se der Niederlausitz angeordnet hatte. Die Bestände der sächsischen Oberbehörden aus der sächsischen Zeit der Niederlausitz (1620/1635–1815) im Hauptstaatsarchiv Dresden beinhalten ebenfalls Quellen zum Lehnwesen.

Lehnsachen in den Beständen Rep. 17 A Landvogtei und Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Die Retrokonversion der Findkartei der Bestände Rep.

17 A und Rep. 17 B in die Datenbank des Brandenbur- gischen Landeshauptarchivs wurde zum Anlass für eine

10 Zur ausführlichen Darstellung der Archivverhältnisse der Oberamtsregierung sowie des Umgangs mit den Akten nach deren Aufl ösung vgl. Lehmann (wie Anm. 8), S. 120ff.

Neuerschließung vor allem der Lehnsachen genommen, um die daraus resultierenden Ergebnisse ergänzend zu einer geplanten Veröffentlichung der Homagialbücher11 der Niederlausitz nutzen zu können. Die präzisierten Verzeichnungsangaben bieten den Benutzern zu wis- senschaftlichen und genealogischen Forschungsthemen einen gezielteren und schnelleren Zugriff auf diesen Ak- tenkomplex, da in die erweiterte Verzeichnung die darin enthaltenen Urkunden und Urkundenabschriften, Fami- lienverträge, Testamente, Leibgedinge, Ehestiftungen und ähnliche Dokumente aufgenommen wurden. Erfasst wurden neben dem Hauptgut auch dazugehörige Perti- nentien wie damit verbundene Güter, Vorwerke, Mühlen usw. Außerdem wurde auf besondere Vorkommnisse ver- wiesen, die in den Akten dokumentiert sind. Der kleine Teil der Lehnakten im Bestand Rep. 17 A Landvogtei umfasst insgesamt 69 Verzeichnungseinheiten mit einem zeitli- chen Umfang von (1330–1466) 1527–1742. Sie beinhal- ten vor allem Lehn- und Besitzangelegenheiten einzelner Güter und Güterverbände, Abschiede in Rechtssachen, Oberamtsprotokolle in Lehnsachen, Berichte an und Re- skripte von der Lehnkurie in Prag, Lehn-, Homagial- und Konsensbücher, mehrere Bände Lehnbriefe, Kopiale von Lehn- und Leibgedingebriefen sowie Privilegienbestäti- gungen. Der Komplex der Lehnakten des Bestandes Rep.

17 B Oberamtsregierung umfasst neben 638 Akten weitere sieben Homagialbücher. Die Unterlagen datieren aus der Zeit (1507, 1538) 1558–1811. Der Schwerpunkt der Über- lieferung liegt im 17. und 18. Jahrhundert. Nur zehn Akten setzen im 16. Jahrhundert während der Zuständigkeit der Landvögte ein. Aus der Zeit von 1800–1811 sind lediglich 25 Akten überliefert. Ein großer Teil der um 1815 kurren- ten Akten wurde nach Frankfurt (Oder) abgegeben und ist heute verloren. Dies trifft vermutlich auch auf die Mehrheit der Akten zu den Standesherrschaften wie Straupitz, Lie- berose, Lübbenau, Forst-Pförten, Sorau-Triebel zu, die zu ihnen vorhandene Überlieferung von Lehnakten ist als vergleichsweise gering einzuschätzen. Ergänzend sind die Bestände der Rep. 37 Adlige Herrschaften und Güter der Niederlausitz heranzuziehen.

11 Homagialbücher sind Verzeichnisse über abgelegte Lehneide. Vgl. Falko Neininger: Landesherr, Adel und Lehnwesen. Die Niederlausitzer Homagialbücher des 16.

Jahrhunderts (Vortrag 2003, zur Publikation vorgesehen).

Deckblatt der „Instruction und Ordtnung“ für die Oberamtsre- gierung, 1666

(Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr. 3796) Die gesamte Arbeitsweise der Oberamtsregierung wurde durch die detailliert formulierte „Instruction und Ordtnung wornach sich Oberamtbts-Präsident undt Räthe des Marggraffthums Niederlausitz sambt undt sonders rich- tenn undt derselben in allen Puncten unndt Clausulen ge- meß verhalten sollen“ 12 geregelt, insbesondere auch der Umgang mit Lehnangelegenheiten. Vor allem Kapitel XIII behandelte den Geschäftsgang und die Vorgehensweise der Lehnkanzlei bei den lehnrechtlichen Vorgängen, nach denen analog dazu die Lehnakten angelegt wurden. Sie enthalten in der Regel die Lehn- und Besitzangelegenhei- ten eines Gutes oder damit in Zusammenhang stehende Inventare, Taxationen oder Wirtschaftsrechnungen. Häu- fi g sind in einer Akte auch die Lehnangelegenheiten einer Familie bzw. eines Familienverbandes zu mehreren Gü- tern zusammengefasst wie z. B. bei den reinen Mitbelehn- schaftsakten. Der wichtigste Inhalt der Lehnakten ist der gleichförmige, immer wiederkehrende Akt der Belehnung eines Vasallen mit einem bestimmten Lehngut. Bei Neu- erwerbung eines Lehens sowie bei Veränderungen (meist Todesfall) in der Person des Landes- bzw. Lehnherrn sowie des Vasallen musste das Lehn vom Lehnmann innerhalb einer gewissen Frist befolgt werden, um nicht dessen Verlust zu verursachen, was nach dem Übergang an Kursachsen gleichermaßen für die Mitbelehnten galt.

Die sächsische Frist betrug 58 Wochen und drei Tage.

Um die Belehnung wurde in schriftlicher Form unter Vorle- gung der erforderlichen Nachweise (Todesnachweis des früheren Besitzers, Lehnbriefe, Mutscheine, Kaufverträge usw.) nachgesucht. Die Behörde überprüfte genau, ob

12 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

3796.

auch in allen vorangegangenen Fällen die Lehn über das Gut ordnungsgemäß befolgt worden waren, und teilte entweder einen Termin für die Belehnung oder die Gründe für eine eventuelle Ablehnung mit. Ein nicht im Lande eingesessener Käufer eines niederlausitzischen Lehngutes musste vorab das sogenante Indigenat – das Recht eines Einheimischen – erhalten haben, sonst wurde der Kaufvertrag nicht konfi rmiert. Zur Belehnung musste – bis auf genehmigte Ausnahmefälle, bei denen ein Bevollmächtigter zugelassen war – der Vasall per- sönlich erscheinen, um den Lehneid zu schwören. Dar- aufhin wurde in der Regel am selben Tag der Lehnbrief mit dem anhängenden Lehnsiegel ausgefertigt, zu Zeiten des Landvogtes in seinem Namen als des jeweiligen Landesherrn „vollmächtiger Landvogt“. Als Lehnzeugen fungierten der Oberamtskanzler und eine weitere Person, meist der Landeshauptmann oder der Schlosshaupt- mann. Nach Einsetzung der Oberamtsregierung mussten zur Belehnung neben dem Hauptlehnmann auch die von ihm präsentierten Mitbelehnten erscheinen, da ihnen das Lehngut gemeinsam geliehen und gereicht wurde. Der Lehneid war nur beim ersten Lehnempfängnis zu leisten, danach brauchte dem Oberamtspräsidenten nur noch ein Handschlag gegeben zu werden. Die Lehnbriefe wurden im Namen des Landesherrn und mit allen seinen Titeln ausgestellt und vom Präsidenten oder dessen Vertreter sowie den Oberamtsregierungsräten als Zeugen unter- schrieben und mit dem Siegel der Behörde versehen. Ein spezielles Lehnsiegel wurde erst ab ca. 1740 verwen- det.13 Die Mitbelehnten wurden im Lehnbrief genannt, sie selbst erhielten einen Lehn- oder Mutschein. Nach der Belehnung musste der Hauptlehnmann die erforderlichen Gebühren entrichten.14

13 BLHA, Rep. 17 A Landvogtei der Niederlausitz Nr. 235. Bei- spielsweise wurde 1742 im Erbbrief für Moritz Carl Graf zu Lynar über das Gut Buckow neben dem bisher ausschließ- lich gebräuchlichen Wortlaut „Urkundlich geschehen und gegeben zu Lübben…“ am Rand der Einfügungsvermerk

„mit Unserm anhangenden Niederlausitzer Lehnsiegel besiegelt“ angebracht. Vgl. dazu auch Lehmann (wie Anm.

8), S.111f.

14 Vgl. dazu Neumann (wie Anm. 5), Zweite Abteilung: Lehn- Recht.

Willibald v. Houwald leistet anlässlich seiner Einsetzung als Präsident der Oberamtsregierung den Diensteid (1702–1717), Schlussseite mit Unterschrift und Siegel, 1702

(Rep. 23 C Niederlausitzische Stände U 122)

Die Lehnakten widerspiegeln nicht nur den eigentlichen Rechtsakt der Belehnung und alles, was damit in Zusam- menhang stand, sondern enthalten auch eine Fülle von Quellen zur Familien- und Besitzgeschichte einzelner Gü- ter wie zur Sozialgeschichte der Niederlausitz überhaupt.

Die Auswirkungen der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse auf die einzelnen Familien werden in den Akten überraschend einprägsam vergegenwärtigt. Einige ausgewählte Beispiele unterschiedlicher Art sollen dies verdeutlichen. So werden die Schrecken des Dreißigjäh- rigen Krieges, unter denen die Niederlausitz in hohem Maße zu leiden hatte, offenbar. Immer wieder fi nden sich Fälle für Besitzerwechsel, bei dem der Tod des vorigen Gutsbesitzers durch seinen Militärdienst oder durch die besonders in den Jahren 1626 und 1630 wütende Pest verursacht worden war. Ebenso ist von Verwüstungen, Plünderungen und Misshandlungen die Rede, die vor den Türen der adligen Gutsbesitzer nicht Halt machten. Die Belehnung konnte oft nicht innerhalb der regulären Frist erfolgen, da die nächsten Lehnfolger oder die Mitbelehn- ten sich außer Landes in Kriegsdiensten befanden und deshalb um Indult (Aufschub) baten. Gerade während

dieser Jahrzehnte sahen sich etliche Gutsbesitzer infolge hoher Schulden oder anderer drückender Lasten dazu ge- zwungen, ihren Besitz zu veräußern. Nicht selten fi nden sich in den Akten detaillierte Berichte, in denen sich die Tragödie fi nanziellen Ruins offenbart. Ein besonders dra- matischer Fall war der des Vizepräsidenten der Oberamts- regierung, Hartmann Peter von Haberkorn auf Sellendorf, der mit seinem Gut Hohendorf vor allem Renate Sophie Freifrau von der Schulenburg auf Lieberose gegenüber so hoch verschuldet war, dass er in Schuldhaft genommen wurde. Als er bereits vier Jahre lang im Gefängnis saß, bat seine totkranke Ehefrau, ihn noch einmal sehen zu dürfen. Auch seine Kinder, die bereits am Sterbebett ver- sammelt waren, wandten sich in bewegenden Worten an die Oberamtsregierung und baten um eine kurz befristete Freilassung des Vaters, damit er seiner Frau, mit der ihn ein fast 51 Jahre währender Ehestand verband, in ihrer Todesstunde beistehen könne. Allein das Gesuch musste der Hauptgläubigerin zur Befürwortung vorgelegt werden, die sich zu keiner schnellen Entscheidung drängen lassen wollte. So verstarb Maria Lucretia von Haberkorn am 7.

April 1740, ohne von ihrem Mann Abschied genommen zu haben.15

Interessante Einblicke in die Familiengeschichte bieten auch die zahlreichen Prozesse, die um Besitzrechte ge- führt wurden. So manches Gut glaubten die Mitbelehnten schon fest in ihrer Hand, wenn mit dem Aussterben der Familie des Hauptbelehnten zu rechnen war. So hatte der Kammerjunker Maximilian von Oertzen auf Hornow im Spremberger Kreis nur einen einzigen Sohn, den 1758 geborenen Karl Friedrich August, der als uneheliches Kind nicht zur Sukzession zugelassen worden wäre. Um dies zu verhindern, vollzog Maximilian mit einer großen Zeremonie die Trauung mit der Mutter seines Sohnes und nahm nach altem traditionellen Brauch dessen nach- trägliche Legitimation als sogenanntes Mantelkind in Anwesenheit der Gerichtspersonen vor, indem er ihn laut Protokoll während des ganzen Aktes mit seinen Kleidern bedeckt hielt .16 Das Gut übergab er dem Sohn noch vor

15 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4091, Eingabe des Hartmann Peter von Haberkorn an den Kurfürsten Friedrich August von Sachsen vom 30.5.1740.

Vgl. Götz von Houwald: Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer. Band V Kreis Luckau. Neustadt an der Aisch 1996 (=Bibliothek Familiengeschichtlicher Quellen ; 37), S.

220f.

16 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

3974. Mantelkinder sind außerhalb der Ehe geborene Kin- der, die durch die Eheschließung ihrer Eltern, verbunden mit einem bestimmten Ritual, die rechtliche Stellung von

seinem Tod im Jahr 1773. Die enttäuschten Verwandten zogen daraufhin vor Gericht, um die Zession Hornows an Karl Friedrich August wegen seiner unehelichen Ge- burt anzufechten. Sie waren zwar zunächst vor Gericht im Vorteil, konnten den Streit aber letztlich nicht für sich entscheiden. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen und gewaltsamer Besetzung des Gutes durch einen der Kläger wurde Karl Friedrich August von Oertzen 1780 durch einen Vergleich als rechtmäßiger Gutsbesitzer von Hornow anerkannt.17

Gerichtsprotokolle geben auch andere Beispiele dafür, dass sowohl die Inbesitz- als auch die Rücknahme von Gütern gelegentlich nur mit brachialer Gewalt zu erreichen war. Exzesse und regelrechte kriminelle Ausschreitungen sind 1731 für das Gut Nebendorf und 1713–1716 für das Gut Golzig aktenkundig.18 Auch bei solchen Vorgängen wurde, um den rechtlichen Charakter bestimmter Hand- lungen unzweifelhaft erscheinen zu lassen, an der jahr- hundertealten Vorgehensweise festgehalten. Der preußi- sche Amtmann zu Trebatsch, Johann Christoph Sydow, war beim Kammerprokurator in Ungnade gefallen, hatte er doch „als ein aus dem Brandenburgischen emigrierender Einwohner“ versäumt, vor dem Kauf der Güter Weissagk und Gahro das Indigenat zu beantragen, so dass die lan- desherrliche Konfi rmation des mit Caspar Siegmund von Langen im Jahre 1764 abgeschlossenen Kaufvertrages noch nicht erfolgt war. Dafür wurde ein Strafgeld von 20 Talern angesetzt, das sich rasch auf 80 Taler erhöhte, da Sydow der Zahlung nicht nachkam. 1771 wurde das Indigenat erteilt, wofür 350 Taler nebst Kanzleigebühren erhoben wurden. Da auch ein großer Teil der Kaufgelder an Langen noch ausstand, häuften sich Sydows Schulden so vehement, dass 1775 die Exekution in die Güter Weis- sagk und Gahro verfügt wurde. Der Advokat Carl August Nikolai zu Lübben nahm sie in Begleitung von Zeugen vor; sie erfolgte, wie es im Protokoll vom 20. September 1775 festgehalten ist, „…symbolice durch Ausschneidung eines Spans, Ausstechung eines Stückgen Erdreiches, Abschneidung eines Zweiges aus der Heyde sowie An- machung und Wiederauslöschung des Feuers sowohl al- hier zu Weissagk als auch zu Gahro…“.Der Span aus der Haustür, die Erde und der Zweig aus der Schlossheide

ehelichen Kindern erlangten. Die Bedeckung des Kindes mit dem Mantel des Vaters war symbolischer Ausdruck für diesen Vorgang.

17 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

3976.

18 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4027 sowie 3941.

sind, sorgfältig verpackt, beschriftet und versiegelt, dem notariellen Dokument beigefügt, um dessen Beweiskraft zu bestätigen.19

Der überwiegende Teil der Lehngüter in der Niederlausitz hatte den Charakter von Mannlehngütern, reine Weiberle- hen gab es nur vier: Görlsdorf, Schäcksdorf, Mallenchen und das Vierhuf’sche Lehngut (seit 1858 Rittergut Blu- menfelde) bei Lübben.20 Frauen war es zwar möglich, mit landesherrlicher Genehmigung ein Mannlehngut zu erwer- ben und zu besitzen, sie mussten aber dafür einen von der Lehnkurie bestätigten männlichen Lehnsträger bestellen, und das Gut musste nach ihrem Tode an die männliche Nachkommenschaft übergehen. Der Lehnträger hatte den Lehneid „in die Seele seiner Prinzipalin“ zu schwören, der Lehnbrief wurde auf den Namen der Frau ausgestellt. Die Rechtslage über den Besitz der Herrschaft Lübbenau war zeitweise nicht eindeutig. Elisabeth Gräfi n zu Lynar geb.

Distelmeier, Schwiegertochter des legendären Festungs- baumeisters Rochus zu Lynar, hatte 1621 die Herrschaft Lübbenau für ihren unmündigen Sohn Johann Sigismund

19 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4126 und 4115.

20 Neumann (wie Anm. 5), S. 256.

von den Gläubigern der Familie von der Schulenburg für die immense Summe von 105.000 Talern erworben. Der mit 60-jährigem Wiederkaufsrecht abgeschlossene Ver- trag beinhaltete die Klausel, dass neben den männlichen auch die weiblichen Erben und Erbnehmerinnen zum Besitz der Herrschaft berechtigt waren. Nach Ablauf der Wiederkaufsfrist suchte 1681der Enkel Siegmund Casimir Graf zu Lynar um die Belehnung mit der Herrschaft Lüb- benau nach. Dies wurde den Kreditoren bzw. ihren Erben kundgetan, woraufhin einige von ihnen wegen angeblich noch offener Forderungen Einspruch erhoben und einen langjährigen Prozess anstrengten, der erst 1688 mit einem Vergleich beendet wurde. Siegmund Casimir war schon 1686 verstorben und hatte vier minderjährige Söhne hin- terlassen, deren Vormünder nun die Lehn befolgten und um Indult bis zu deren Majorennität (Volljährigkeit) baten.

Aber auch Siegmund Casimirs drei Schwestern, Christine Lambertine Freifrau von der Schulenburg geb. Gräfi n zu Lynar, Elisabeth Margarethe Schenk von Landsberg geb.

Gräfi n zu Lynar sowie Catharina Sophie Gräfi n zu Lynar erhoben Anspruch auf die Erbfolge. Zumindest wollten sie selbst in die Mitbelehnschaft eintreten. Sie beriefen sich auf den Wortlaut im Wiederkaufsvertrag wie auch darauf, dass ihr Vater Johann Sigismund zu Lynar bei der Able- gung der Lehnspfl icht stets darauf geachtet hatte, auch

Diensteid des Lehnsekretärs und des Kopisten der Oberamtsregierung, 1666 (Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr. 3802)

die weiblichen Erben mit in die Lehn zu nehmen, wie es sein Lehnbrief vom 23. Juli 1658 dokumentierte. 1689 wurde der Prozess zwischen dem Kammerprokurator, den Gräfi nnen zu Lynar und ihren Neffen zur Feststellung der Lehnqualität der Herrschaft Lübbenau eröffnet. Die Oberamtsregierung sah sich in diesem ungewöhnlichen Fall außerstande, selbst zu einem Urteil zu gelangen. So entschied 1693 die Juristenfakultät der Universität Leip- zig und abschließend 1699 die der Universität Helmstedt, dass die Herrschaft Lübbenau den Grafen zu Lynar als Lehn gereicht werden solle, ihren Tanten dagegen daran kein Mitbelehnschaftsrecht, sondern nur ihr Quotum am Kaufschilling zustehe. Um allen künftigen Disputen und eventuellen Präzedenzfällen vorzubeugen, wurde aus- drücklich festgelegt, dass in Zukunft nur die männliche Nachkommenschaft zur Lehnbefolgung zugelassen wer- den dürfe.21

Mit Einsetzung der Oberamtsregierung kam es verstärkt zu Prozessen, die der Kammerprokurator als fi skalischer Anwalt22 gegen eine Reihe von Gutsbesitzern wegen tat- sächlich oder angeblich begangener Lehnfehler führte. Er beschäftigte sich fast ausschließlich mit der Prüfung des lückenlosen Nachweises über die Ablegung der Lehn- pfl icht, um daraufhin entweder den Heimfall eines Gutes zu erreichen oder die der Gewährung eines Lehnpardons vorangehende Zahlung der Strafgelder durchzusetzen, die dann in die landesherrliche Kasse fl ossen. Dabei ge- staltete sich die fristgemäße Befolgung der Lehn für die Betroffenen als schwierig, wenn sie von den vorgefalle- nen Veränderungen selbst keine Kenntnis erhalten hat- ten. Major Christian Hieronymus von Stutterheim erfuhr von seiner bestehenden Mitbelehnschaft an den Gütern Ogrosen, Bolschwitz, Buchwäldchen, Waldow u. a. erst nach dem 1714 erfolgten Tod von Heinrich Otto von Stut- terheim auf Ogrosen und Bolschwitz. Dieser und andere Lehnvettern der Familie von Stutterheim hatten seinen Vater Hans Christoph von Stutterheim zu ihrem Mitbelehn- ten bestimmt. Christian Hieronymus war bereits im Alter von 14 Jahren zuerst in den brandenburgischen, später in den kursächsischen Militärdienst getreten und hatte sich seitdem fast ausschließlich im Ausland aufgehalten. Bei der Belagerung der Stadt Thorn geriet er für fünf Jahre

21 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4009 und 4010.

22 Der Kammerprokurator war seit dem 17. Jahrhundert ein Beamter der Landeshauptmannschaft, die für alle den landesherrlichen Fiskus betreffenden Angelegenheiten zuständig war. Er wurde später der Oberamtsregierung unterstellt.

in schwedische Gefangenschaft, begab sich nach seiner Freilassung sofort auf erneuten Truppenmarsch und kehr- te erst 1717 nach 26-jähriger Abwesenheit in die Heimat zurück. Sein Vater, vermutlich selbst außer Landes, war inzwischen an unbekanntem Ort zu unbestimmter Zeit verstorben, auch über den Verbleib seiner Unterlagen war nichts bekannt. 1718 suchte Christian Hieronymus bei der Oberamtsregierung um Lehnpardon für seine in mehreren Punkten begangenen Lehnfehler nach. So hatte er versäumt, bei Eintritt seiner Volljährigkeit die Lehnpfl icht selbst abzulegen, zudem konnte er weder den erforderlichen Nachweis über den Tod seines Vaters noch dessen letzten Mutschein beibringen. Außerdem ergaben die Lehnakten, dass sein Vater nach Ableben der letzten beiden Landesherrn, der Herzöge Christian I. und II. von Sachsen-Merseburg, die Lehn nur noch an den Gütern Ogrosen und Buchwäldchen befolgt, alle anderen Güter aber unberücksichtigt gelassen hatte. Aufgrund dieser gehäuften Verstöße beschied die Behörde Christian Hi- eronymus’ Gesuch ablehnend. 1720 richtete er eine Bitt- schrift an den Landesherrn und wies darauf hin, dass er die Vergehen nicht etwa aus Ungehorsam, sondern aus Unkenntnis und wegen seines ununterbrochenen Militär- dienstes ohne eigenes Verschulden begangen hatte. Zur Beweisführung legte er mehrere Atteste seiner militäri- schen Vorgesetzten vor, die bestätigten, dass er zwecks Regelung seiner privaten Verhältnisse zwar um Urlaub nachgesucht habe, ihm dieser aber nicht habe gewährt werden können. Der Landesherr zeigte sich wohl geneigt, das Gesuch zu befürworten, befahl aber der Oberamts- regierung eine nochmalige Prüfung der Angelegenheit.

Der endgültige Ausgang ist aus den Akten nicht zu ermit- teln.23

Die Entwicklung der Niederlausitz wurde in entscheiden- dem Maße durch den ansässigen Adel geprägt, in dessen Besitz sich ungefähr drei Viertel des gesamten Landes befanden. Die Lehnakten dokumentieren auch die engen Familienverbindungen, die sich durch geschickte Heirats- politik im Laufe der Jahrhunderte ergeben hatten, und machen deutlich, dass der niederlausitzische Adel weit- gehend unter sich blieb. Es gab Familienbeziehungen zur Oberlausitz, zu Sachsen und zu Schlesien, seltener auch zu Brandenburg-Preußen. Weiträumigere Verbindungen wie z. B. im Fall der westfälischen Familie Droste-Hülshoff blieben die Ausnahme. Der westfälische Oberstleutnant Harbord von Droste hatte wohl durch seine Militärlauf- bahn den Weg in die Niederlausitz gefunden. Er heiratete

23 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4418 und 4432.

dort die Tochter einer namhaften niederlausitzischen Fa- milie, Sibylle Elisabeth von Klitzing. 1651 empfi ng er den Lehnbrief über Zützen und (Wendisch) Gersdorf; seine westfälischen Vettern benannte er zu Mitbelehnten. Einer seiner Nachfahren ging in die Literaturgeschichte ein, der Bericht über seine Reise zu den westfälischen Verwand- ten bot Annette von Droste-Hülshoff Stoff für ihren 1841 im Entwurf vorliegenden fragmentarischen Prosaroman

„Bei uns zu Lande auf dem Lande. Nach der Handschrift eines Edelmannes aus der Lausitz“.24

Das Hauptaugenmerk dieser Betrachtungen lag berech- tigterweise bisher auf den adligen Besitzungen, die zwei- felsohne den weitaus größten Teil der niederlausitzischen Lehen innehatten. Daneben gab es wie erwähnt eine Reihe von Lehngütern, die bürgerliche und geistliche Per- sonen besaßen, auf die an dieser Stelle nicht besonders eingegangen werden soll. Freie Bauern waren von der Erwerbung adliger Lehngüter ausgeschlossen, sie durf- ten auch nicht als Mitbelehnte angenommen werden. Ein Teil von ihnen war aber in den erblichen Besitz von Bau- ernstellen gelangt, die zu Lehen vergeben wurden. Diese Bauernlehngüter waren zahlenmäßig gering, sie nahmen aber neben den Erbzins- und Erbpachtgütern und der überwiegenden Anzahl an Lassgütern in der Niederlausitz eine bevorzugte Stellung ein, nicht zuletzt bedingt durch den vergleichsweise größeren Besitz. Sie waren vor allem in den landesherrlichen Ämtern zu fi nden, weniger in den Standesherrschaften und Rittergütern. Die bestehenden lehnrechtlichen Vorschriften wurden auf sie übertragen, soweit ihr bäuerlicher Charakter dies zuließ. Eigenschaf- ten und Vorrechte, die sich nur auf adelige Lehngüter be- zogen wie Ritterdienste, Landtagsfähigkeit u.ä., blieben davon ausgeschlossen. Man unterschied Schulzen- und Richterlehngüter sowie reine Lehnbauerngüter. Die Besit- zer der letzteren werden in alten Unterlagen als „der Leh- mann“ genannt, eine Bezeichnung, die allmählich zum Namen wurde, den der jeweilige Eigentümer annahm.

Nach Neumann waren die Lehnbauerngüter ungeschwo- rene Lehen, der Lehnmann schwor demzufolge keinen besonderen Treueid. Auch Lehnbriefe wurden nur in seltenen Fällen ausgestellt, die richterliche Konfi rmation galt in diesen Fällen als ausreichend. Die Notwendigkeit der Lehnerneuerung bei Veränderungen ist ebenso wenig nachgewiesen wie die Anwendung der Vorschriften in Be- zug auf die Fristen sowie die Verhängung von Strafen.25

24 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4145-4147, 4197, 4075 sowie Houwald (wie Anm. 11), S.

495ff.

25 Johann Wilhelm Neumann: Die Verhältnisse der Nieder-

Tatsächlich fi ndet sich in der vorliegenden Aktenüberlie- ferung nur ein einziges Beispiel für die Belehnung mit einem Bauernlehen, nämlich die des Lehmanns zu Sla- men im Amt Spremberg im Jahre 1550.26 Anders wurde das Verfahren bei den Schulzen- und Richterlehngütern gehandhabt. Sie herrschten unter den Bauernlehngütern zahlenmäßig vor. Nicht in jedem Dorf gab es Lehnbauern, aber ein eigener Dorfrichter, der ein erbliches, an den Hof gebundenes Amt ausübte, war fast immer vorhanden.

Wurde ein fremder Richter eingeführt, nahm er nach der in der Niederlausitz verbreiteten Sitte den Namen des Hofes bzw. Gutes anstelle seines Taufnamens an. Es ist also kein Zufall, dass fast alle Richter auch meistens Richter hießen. Beispielsweise verkaufte 1663 Gregor Crusius als Besitzer des halben Dorfes Treppendorf dem Martin Müller das dortige Richtergut, dieser wurde fortan nur noch Martin Richter genannt.27 Diese Praxis traf im übrigen auf die Gesamtheit der Bauerngüter zu. Für die Richterlehngüter ist sowohl die Ausfertigung von Lehn- briefen als auch die Ablegung des Lehneides bezeugt, so 1553 für Donat Richter über das Richtergut zu Säritz oder ebenfalls 1553 für Gregor Richter über das Richtergut zu Werchow. In den Lehnbriefen heißt es ausdrücklich: „ ...

darauff uns genanter Richter Huldigung gethan…“ bzw.

“…darauf er uns gewohnliche Eidespfl icht geleistet…“28 Auch auf die strenge Befolgung der Lehn wurde Wert gelegt, so musste Martin Richter um Lehnpardon wegen seines Lehnrichtergutes zu Missen nachsuchen.29 Zur Lehnfolge an allen Bauernlehngütern war ausschließlich die männliche Nachkommenschaft berechtigt, Frauen blieben davon ausgeschlossen. Eine Mitbelehnschaft an den Bauernlehngütern hat es nicht offensichtlich nicht gegeben.

Die besondere Bedeutsamkeit der Lehnakten der Bestän- de Rep. 17 A und Rep. 17 B für die Geschichtsforschung ergibt sich aus der in ihnen enthaltenen Quellenvielfalt.

Sie machen zwar jeweils nur einen kleinen Teil innerhalb der gesamten Bestandsüberlieferungen aus, für die Zeit der sächsischen Herrschaft bieten sie aber einen reprä- sentativen Einblick in das bestehende Lehnwesen. Die zu beklagenden großen Aktenverluste durch Zersplitterung, Kassation und Kriegsverluste beschränken allerdings

lausitzischen Landbewohner und ihrer Güter. Ein Beitrag zum Niederlausitzischen Provinzial-Rechte. Lübben 1835.

26 BLHA, Rep. 17 A Landvogtei der Niederlausitz Nr. 255.

27 BLHA, Rep. 8 Lübben, Nr. 10057.

28 Wie Anm. 26.

29 BLHA, Rep. 17 B Oberamtsregierung der Niederlausitz Nr.

4022.

ihren Informationsgehalt, vor allem zu den Standesherr- schaften, und machen es zum Teil unumgänglich, auf die Parallelüberlieferung in anderen Beständen wie z. B. die der Rep. 37 Adlige Herrschaften und Güter zurückzugrei- fen, um ein möglichst umfassendes Forschungsergebnis zu erzielen. Umgekehrt besteht für den wissenschaftlich und ortsgeschichtlich orientierten Forscher, der im Regel- fall sein Augenmerk zuerst auf die in den Herrschafts- und Gutsarchiven befi ndlichen Unterlagen richtet, die Möglich- keit, mit den Lehnakten eine ersatzweise oder ergänzen- de Überlieferung zu nutzen.

Für die Untersuchungen der zahlreichen ehrenamtlich tä- tigen Ortschronisten zur Heimat- und Regionalgeschichte kann die Auswertung der Lehnakten von grundlegender Bedeutung sein, stellen sie doch vor allem zu kleinen Orten bzw. Ortsteilen, die in den meisten Fällen nur eine Beigabe zu einem größeren Gut oder einer Herrschaft waren, eine wichtige Quelle dar. Der urkundliche Charak- ter einschlägiger Dokumente wie Lehnbriefe, Kauf- und Familienverträge spricht für den Wahrheitsgehalt der in ihnen in konzentrierter Form enthaltenen Informationen zur Besitzgeschichte der jeweiligen Herrschaft oder des Hauptgutes und der damit verbundenen Nebengüter, Vorwerke, Mühlen, Holzungen, Heiden, Schäfereien, besonderen Gerechtigkeiten und dergleichen. Sie die- nen deshalb nicht selten als sicherer Nachweis über die Ersterwähnung eines bestimmten Ortes oder sonstigen Besitzes. Außerdem beinhalten sie mitunter altherge- brachte sorbische Flurbezeichnungen sowie verschie- dene Schreibweisen von Ortsnamen, sie zeigen durch die Erwähnung von Familiennamen Verbindungen zu früheren Besitzern auf wie z. B. die Eberhardt’schen Müh- lenpächte, der Karras’sche Gutsanteil, die Koch’schen Lehnäcker u.ä., oder sie verweisen auf landeshoheitlich geteilte Güter, z. B. der sächsische und brandenburgische Anteil am Gut Groß Beuchow.

Es bleibt zu hoffen, dass die Lehnakten der Bestände Rep. 17 A und 17 B nach ihrer abgeschlossenen Intensi- verschließung gerade von der Ortsgeschichtsforschung, für die sie sehr aussagekräftige Dokumente enthalten, nachhaltig benutzt und ausgewertet werden.

NESCHEN AG

Hans-Neschen-Straße 1 | D-31675 Bückeburg Tel.: 0 57 22/2 07-0 | Fax: 0 57 22/2 07-197 eMail: neschen@neschen.de | www.neschen.com

Das „Bückeburger Konservierungsverfahren“ ist für die Erhaltung von Bibliotheks- und Archivgut der letzten 150 Jahre ein wichtiger Faktor geworden.

Vereinigt es doch Umweltfreundlichkeit mit hervorragenden Ergebnissen und bietet als einziges maschinelles Verfahren eine Papierverfestigung mittels Methylcellulose.

Neschen ist das einzige Unternehmen mit nachhaltiger Kontrolle über einen Verlauf von mehr als 12 Jahren.

Für den Export stehen Maschinen der Serie C 900-2 zur Verfügung. Die übrigen Maschineneinrichtungen werden vermietet.

Die Basis für Ihren Erfolg!

Technische Einrichtungen für die maschinelle Konservierung und Verfestigung von Archivgut

4Buchkonservierung 4Einzelblattkonservierung 4 Restauratorische Behandlung 4 Mikroverfilmung 4 Qualitätsmanagement 4 Vermarktung

• Akzession, Kassation

• Zwischenarchiv, Registratur

• Häuserdatenbank, Sammlungsgut, Bibliothek

• integriertes Bildarchiv

• Findbuchreport

• digitales Archiv im Intranet oder Internet

• Export für Archiv-Portale

• Übernahme von Altdaten

• u. v. m.

D I E K O M P A K T E F A U S T - L Ö S U N G F Ü R D A S M O D E R N E A R C H I V

FAUST EntryArchiv

Archivbestände

• aufbauen

• erschließen

• verwalten

• veröffentlichen

Postfach 1126 90519 Oberasbach Tel. 0911- 69 69 11 info@land-software.de Alle Infos im Netz:

www.land-software.de

! "

! "!

# ! "!

$!%&'(&')*+

Sicherung und Bewertung der Braunkohlenbestände

Von Katrin Verch

Die Bestände der Braunkohlenindustrie stellen für die Er- forschung der Geschichte der DDR, Brandenburgs und der einzelnen Reviere einen gewichtigen Fundus dar. Die Energie- und Wärmeproduktion als Rückgrat der Wirt- schaft basierte primär auf der Braunkohlengewinnung. In Brandenburg, speziell im Bezirk Cottbus, hatte der Berg- bau Auswirkungen auf die Ansiedlung der nötigen Arbeits- kräfte und den Wohnungsbau, auf die Veränderung der Landschaft, die Umsiedlung der Menschen, unter deren Orten sich Kohle befand, die Verlegung von Flüssen und Straßen und auf die Wiederurbarmachung der Flächen.

Bergbau ist nicht einfach Produktion, sondern für die Bewohner mehr als in jedem anderen Industriezweig mit Veränderungen in der Heimat verbunden.

Wie die Betriebe aller Industriezweige waren auch die Betriebe der Braunkohlenindustrie hinsichtlich ihrer Be- deutung und der Archivwürdigkeit ihres Schriftgutes in Wertkategorien eingeordnet. Für die damaligen Bezirke Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus waren das VE Braunkohlenkombinat Senftenberg, der VEB Braunkoh- lenveredlung Lauchhammer und der VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe in die Wertkategorie I eingeordnet.

Damit mussten alle Ablieferungsverzeichnisse der in den Verwaltungsarchiven dieser Betriebe eingelagerten Akten dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv (BLHA) zur Bewertung vorgelegt werden. Mit den drei Betrieben wur- den Übergabevereinbarungen abgeschlossen, auf deren Basis bis 1990 das als archivwürdig befundene Schriftgut aus der Zeit bis 1980 übergeben werden sollte. Aus ver- schiedenen Gründen gelang das allerdings nur begrenzt.

Im folgenden soll gezeigt werden, wie nach 1990 alle Be- teiligten versuchten, das schriftliche Erbe des Bergbaus zu sichern, wobei verschiedene Interessenlagen und Dis- kontinuität der Lösung nicht immer förderlich waren.

Privatisierung der Braunkohlenbetriebe

Die Privatisierung der Braunkohlenkombinate und -wer- ke unterlag einigen Besonderheiten. Die 1990 gebildete Treuhandanstalt hatte die Aufgabe, die volkseigenen Be- triebe nach deren Umbildung in eine GmbH oder Aktein- gesellschaft zu verkaufen. Dazu wurden in der Regel die Kombinate aufgelöst und die einzelnen Betriebe oder nur Betriebsteile verkauft. Falls sich kein Käufer fand, musste gegebenenfalls die Liquidation eingeleitet werden.

In der Braunkohlenindustrie ging es jedoch nicht „nur“ da- rum, die Werke je nach Rentabilität zu verkaufen oder zu

schließen, sondern auch darum, alte Gruben wieder urbar zu machen und aus der abgebaggerten Kraterwelt eine Kulturlandschaft zu gestalten. Das war und ist immer mit viel Geld verbunden. Private Investoren aber sind an Be- trieben interessiert, mit denen sie Gewinne erwirtschaften können. Die Aufgaben der Wiederurbarmachung konnten deshalb nur vom Staat bezahlt werden. Außerdem wird der Kohle- und Energiesektor in den alten Bundesländern durch wenige Unternehmen bestimmt. Der Verkauf ein- zelner Braunkohlenwerke an verschiedene Eigentümer kam deshalb nicht in Frage.

Abraumförderbrücke im Tagebau Kleinleipisch des BKW Frie- denswacht Lauchhammer 1957

(Rep. 901 Revierleitung Senftenberg, VVB der Kohlenindustrie, Nr. 14)

Zunächst einmal wurden die Kombinate zum 1. Juli 1990 unter der Leitung der Treuhandanstalt in Kapitalgesell- schaften umgewandelt. Es entstanden die Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG), die Energiewerke Schwar- ze Pumpe AG (ESPAG) und die Braunkohlenveredlung Lauchhammer GmbH (BVL). Im Sommer 1993 verschmol- zen LAUBAG und ESPAG zur LAUBAG.

In Vorbereitung auf den Verkauf der rentablen Betriebe an ein Erwerberkonsortium von Rheinbrau AG, Preussen Elektra AG, Bayernwerk AG, RWE, Energie AG und wei- teren Stromunternehmen wurde die LAUBAG am 29. Juni 1994 in die LAUBAG und die Lausitzer Bergbau-Verwal- tungsgesellschaft mbH (LBV) gespalten. Der LBV wurden alle Betriebe des Auslauf- und Sanierungsbergbaus in der Lausitz zugeordnet, Gesellschafter blieb die Treuhandan- stalt. Die rentablen Tagebaue (wie Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd, Cottbus-Nord, Jänschwalde), die fortgeführt und erweitert werden sollten, wurden vertraglich am 6.

September 1994 an die neuen Erwerber übertragen. Am 29. November 1994 beschloss die Treuhandanstalt auch die Übertagung der BVL an die LBV zum 1. Januar 1994.

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich im Mitteldeut- schen Raum, in dem die Mitteldeutsche Braunkohlen AG

(MIBRAG) und die Mitteldeutsche Braunkohlen-Verwal- tungsgesellschaft (MBV) gebildet wurden.

Am 9. August 1994 gründete die Treuhandanstalt die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsge- sellschaft mbH (LMBV), die zum 1. Januar 1996 mit der LBV und der MBV fusionierte. Die LMBV war nun für den auslaufenden Bergbau, die Sanierung und die Verwer- tung der Grundstücke im gesamten ostdeutschen Raum verantwortlich. Gleichzeitig erhielt sie das Schriftgut der aufgelösten volkseigenen Braunkohlenbetriebe zur Auf- bewahrung übertragen.

Sicherung des Schriftgutes

Das Schriftgut war im Lausitzer Raum auf 16, im Mittel- deutschen Raum auf 12 Standorte verteilt. Auch für die Braunkohlenbetriebe galt, dass die Lohn- und Gehalts- unterlagen bis zum 31. Dezember 2006 aufzubewahren waren und Auskünfte zur Rentenberechnung erteilt wer- den mussten. Außerdem war weiteres Schriftgut nach Handels- und Steuerrecht aufbewahrungspfl ichtig und zu klären, welches Schriftgut noch praktische Bedeutung besaß.

Etwa ab 1994 wurde nach größeren Archivstandorten gesucht, in denen das Schriftgut aus den zahlreichen Standorten zentral verwahrt und betreut werden konnte.

Ein solches Gebäude, das sich als Zentralarchiv eignete, wurde für den Lausitzer Raum in Senftenberg-Brieske gefunden. Das Archiv verwahrte ab 1998 ca. 12 000 lau- fende Meter Schriftgut, etwa je zur Hälfte auf der einen Seite Lohn- und Gehaltsunterlagen sowie Personalakten und auf der anderen Seite das übliche Verwaltungsschrift- gut und technische Unterlagen. (Für den Mitteldeutschen Raum um Halle/Leipzig wurde analog ein Zentralarchiv in Bitterfeld eingerichtet, das etwas weniger als 12 000 laufende Meter Schriftgut umfasste.)

Für die Bearbeitung der täglich eingehenden Anfragen nach Lohn- und Gehaltsauskünften, Unfallunterlagen u. a. erhielt 1995 die DISOS GmbH1 den Auftrag, ein leistungsfähiges Computerprogramm zu installieren. Zum 1. Januar 1999 übertrug ihr die LMBV per Vertrag die Führung des Archivs und das Bescheinigungswesen. Die

1 Die 1990 gegründete Treuhandanstalt war auch für das Schriftgut der durch sie liquidierten Unternehmen zuständig.

Sie schuf in den neuen Bundesländern Archivdepots, die zum Bereich Organisation/EDV gehörten. Zum 1. Oktober 1994 wurde dieser Bereich als DV-InformationsSysteme, Organisation und Service GmbH (DISOS GmbH) ausge- gründet. Ab dem 1. Januar 1998 gehörte die DISOS GmbH als 100%ige IBM-Tochter zum Unternehmensbereich Glo- bal Services. Zum 1. April 2004 schloss sie sich der Iron Mountain an und fi rmiert als Iron Mountain Disos GmbH.

DISOS GmbH stattete das Archiv mit Hebelschubanlagen aus und begann, erste Bestände zu verzeichnen.

Während die Lohn- und Gehaltsunterlagen zunächst bis zum 31. Dezember 2006 aufzubewahren waren, außer- dem Fristen aus dem Handels- und Steuerrecht zu be- achten waren, bestanden für das weitere Schriftgut keine Aufbewahrungsfristen. Es war eine Frage der Zeit, wie lange die LMBV das Geld zur Lagerung der Akten bezah- len würde.

Das BLHA bemühte sich auch nach der Privatisierung der Betriebe um die weitere Bewertung und Übernahme der seinerzeit in die Wertkategorie I eingestuften Betriebe.

Daneben bekundeten weitere Vereinigungen Interesse an den Beständen. Zwischenzeitlich entstanden verschie- dene Ideen zur Aufbewahrung des Schriftgutes. Gedacht wurde beispielsweise an ein Bergbauarchiv, vergleichbar dem in Bochum, oder an die Übergabe des Schriftgutes an Bergbaumuseen oder -vereine. Eine Zersplitterung der Bestände wurde jedoch von den Verantwortlichen abge- lehnt. Die unklare fi nanzielle Ausstattung war wohl der Grund, solche Varianten auf Eis zu legen.

Im Dezember 2003 luden die LMBV und die DISOS GmbH die Archivreferenten der betroffenen ostdeutschen Länder zu einem ersten Gespräch über die Verfahrens- weise zur Bewertung der Braunkohlenakten ein. Anlass war die Festlegung der LMBV, bis 2007 ihre wesentlichen Aufgaben abzuschließen, so dass ab 2007 nur noch Rest- aufgaben zu erfüllen sein würden. Bis dahin sollten die beiden Zentralarchive in ihren Beständen aufgelöst oder zumindest verringert werden. Die guten Erfahrungen bei der Umsetzung der „Verfahrenshinweise zur Zusammen- arbeit der DISOS-Landesdepots mit den Archivreferenten der Neuen Länder“ bei der Bewertung und Übergabe von Schriftgut der liquidierten ehemals volkseigenen Betrie- be2 sollten in ähnlicher Form bezüglich des Braunkohlen- schriftgutes umgesetzt werden.

Ende September 2004 konnte im BLHA mit der Bewertung der 3,25 laufende Meter umfassenden Ablieferungsver- zeichnisse begonnen werden. Nach Beendigung der Be- wertung wurde im Februar 2005 eine Übergabevereinba- rung zwischen der LMBV, der Iron Mountain Disos GmbH und den Archivreferenten Brandenburgs, Sachsens und Sachsen-Anhalts unterzeichnet. Gleich am nächsten Tag

2 Vgl. Katrin Verch, Zur Bewertung des Schriftgutes liquidierter Betriebe der DDR aus dem Informations- und Dokumentationszentrum Brandenburg der DISOS GmbH, in: Brandenburgische Archive, Mitteilungen aus dem Archivwesen des Landes Brandenburg 17/18 2001.

wollte die Iron Mountain Disos GmbH mit dem Zusam- menstellen der archivwürdigen Akten beginnen und bis Ende Juni 2005 die Übergaben an die Landesarchive ab- geschlossen haben. Doch während Sachsen-Anhalt und Sachsen noch Teile insbesondere aus Bitterfeld erhielten, wurde keine einzige Akte an das BLHA übergeben.

Die LMBV hatte inzwischen den Archivdienstleistungsver- trag zur Erbringung der Leistungen des Bescheinigungs- wesens und der Führung der Archive ab 1. Juli 2005 neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Rhenus Offi ce Systems GmbH, ein Logistikdienstleister für Büro und Verwaltung. Die Iron Mountain Disos GmbH zog sich vertragsgemäß aus den Standorten in Bitterfeld und Senftenberg-Brieske zurück.

Der Bestand Rep. 901 VVB Braunkohle, Sitz Senftenberg, wurde 1991 vom ehemaligen VE Braunkohlenkombinat Senf- tenberg mit Deckblättern übernommen und im BLHA mit dem Bestandsstempel versehen

Der Übergang von einem Dienstleister zum anderen ver- zögerte sich aus verschiedenen Gründen. So führte die LMBV die Archive zunächst selbst weiter und konzentrier- te sich auf die Bearbeitung der Lohn- und Gehaltsanfra- gen. Eine für März 2006 in Brieske einberaumte Bespre- chung mit den Archivreferenten übertraf dann wohl alle negativen Vorstellungen eines Archivars. Es erwies sich als unmöglich, anhand der Ablieferungsverzeichnisse die entsprechenden Akten zu lokalisieren. Deshalb hatte

die Rhenus Offi ce Systems GmbH in Absprache mit der LMBV bereits begonnen, alle Sachakten und Zeichnun- gen neu zu erfassen. Im Zuge der Erfassung wurde die Beschriftung der Ordner oder Schnellhefter als Aktentitel übernommen, ohne mit dem Inhalt der Akte abzugleichen.

War keine Laufzeit genannt, wurde sie mit einem Blick auf die ersten Blätter festgelegt. Die Akten wurden mit einem 14-stelligen Barcode versehen und in eine Datenbank aufgenommen. Die Zeit drängte, Ende April musste das Archivgebäude in Senftenberg-Brieske geräumt sein. Bis dahin wurden etwa zwei Drittel der Aktentitel aufgenom- men. Das letzte Drittel wurde im neuen Quartier in Velten bis Juni 2006 erfasst.

Bewertung der Akten

Ungeachtet der komplizierten äußeren Bedingungen lag der Schwerpunkt der Arbeit auf der Bewertung. Zu klären waren die territoriale Zuständigkeit, die Auswahl der Be- stände und die Schwerpunktsetzung bei der Bewertung der einzelnen Bestände.

Voraussetzung für die Bewertung waren aufgrund der territorialen Umstrukturierungen 1945, 1952 und 1990 Absprachen der Archivreferenten und in Einzelfällen der Bearbeiter über die Zuständigkeiten. In Bezug auf Sachsen-Anhalt betraf das den Raum Lauchhammer, der bis 1952 zu Sachsen-Anhalt und danach zum Be- zirk Cottbus gehörte. Bereits zu DDR-Zeiten wurde der Schnitt jedoch 1945 angesetzt, weil dieser Bruch für die Bestandsbildung von größerer Bedeutung war. Deshalb bestätigten beide Seiten, dass Sachsen-Anhalt die Akten bis 1945 bewertet und Brandenburg diejenigen aus der Zeit danach. In Bezug auf Sachsen waren diejenigen Werke strittig, die bis 1990 im Bezirk Cottbus lagen und sich heute auf dem Territorium Sachsens befi nden. Aus Brandenburger Sicht liegt die Zuständigkeit beim BLHA, aus sächsischer Sicht beim Bergarchiv Freiberg. Letztlich wurde eine pragmatische Lösung gefunden. Da sich das BLHA vorrangig auf die Bewertung der Betriebe der ehe- maligen Wertkategorie I konzentrieren wollte, würden die strittigen Werke bestenfalls als Ergänzung herangezogen werden. Deshalb wurde mit Ausnahme des Gaskombina- tes Schwarze Pumpe (Wertkategorie I) und des Braun- kohlenwerk Welzow (bereits umfangreiche Überlieferung im BLHA) die Bewertung Sachsen übertragen. Hinsichtlich der Bestände aus der Zeit vor 1945 sollte Sachsen-Anhalt die Bestände der Bubiag, Anhaltischen Kohlenwerke und Plessaer Kohlenwerke bewerten und Brandenburg die Ilse Bergbau AG.

Mit der Klärung der Zuständigkeiten war für das BLHA auch schnell klar, dass die Bewertung auf den in der DDR

getroffenen Entscheidungen zur Einordnung der Bestän- de in die Wertkategorien beruhen sollte. Entsprechend der Einordnung der Betriebe in die Wertkategorie I (siehe oben) lag damit der Schwerpunkt der Bewertung auf den VVB, Kombinaten und Betrieben in Senftenberg, Lauch- hammer und Schwarze Pumpe. Als besonders wichtig wurde die Überlieferung zu Senftenberg erachtet. Die VVB bzw. das Kombinat war von 1953–1968 und 1980–1990 übergeordnete Leitungsebene für alle Werke im Lausit- zer Raum und von 1969–1980 sogar für alle Werke in der DDR (mit Ausnahme des Gaskombinates Schwarze Pumpe, das 1970 direkt dem Ministerium für Kohle und Energie unterstellt wurde).

Auszeichnung eines Neuerers auf der 5. Ökonomischen Indus- triezweigkonferenz der VVB am 25. August 1961

(Rep. 901 VVB Braunkohle, Sitz Senftenberg, Nr. 1021) Prinzipiell handelt es sich zunächst einmal bei dem Schrift- gut zur Braunkohlenindustrie um Verwaltungsschriftgut wie bei jedem anderen Industriezweig und Betrieb (mit den Abteilungen Direktor, Kader und Bildung, Produktion, Technik usw.). Die Besonderheit besteht darin, dass nicht nur schlechthin etwas produziert wurde (v.a. Rohbraun- kohle gewonnen und Briketts gepresst), sondern die Ver- legung von Orten, Flüssen und Straßen, die Abbaggerung und anschließende Wiederurbarmachung Veränderungen in der Landschaft und des Lebens der Bewohner zur Fol- ge hat. Dieser Seite des Braunkohlenbergbaus wurde

besondere Aufmerksamkeit im Zuge der Bewertung ge- schenkt.

Die Rhenus Offi ce Systems GmbH übergab den Lan- desarchiven fünf Excel-Dateien mit insgesamt 101 487 Datensätzen (DS):

a) Akten mit aktenführender Stelle3 und mit Laufzeit (37 071 DS)

b) Akten mit aktenführender Stelle und ohne Laufzeit (29 109 DS)

(Laufzeit z.T. im Aktentitel angegeben) c) Akten ohne aktenführende Stelle (13 355 DS) (BKW z.T. im Aktentitel angegeben)

d) Zeichnungen (21 694 DS)

(davon 13 814 mit aktenführender Stelle, 6 387 mit Laufzeit).

e) Bücher (241 DS).

Die Zuständigkeit der Länder ergab sich aus der „akten- führenden Stelle“ oder aus dem Aktentitel, sofern keine

„aktenführende Stelle“ bekannt war. Der Schwerpunkt der Bewertung wurde vom BLHA auf die unter a) genannten Akten gelegt, b) und c) wurden lediglich zur Ergänzung genutzt.

Schwierig gestaltete sich die Bewertung der Zeichnungen.

Die einen waren weder örtlich, noch zeitlich zuzuordnen.

Andere, deren Orte und Gruben genannt waren, lagen hingegen mit unzähligen Detailrissen vor. Ein Besuch im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe in Cottbus half hier weiter. Er ergab, dass sich in den dort vorhandenen Betriebsbüchern zu den einzelnen Werken genaue Zeichnungen zum jährlichen Voranschreiten der Tagebaue befi nden. Solche systematischen Darstellun- gen sind in den Beständen der Braunkohlenwerke nicht enthalten. Auf die Übernahme detaillierter Tagebauzeich- nungen wurde deshalb weitgehend verzichtet, Zeichnun- gen zur Abbaggerung von Orten und zur Wiederurbarma- chung hingegen als archivwürdig gekennzeichnet. Von den Zeichnungen zu Fabrikanlagen und Geräten wurden Übersichtkarten und Stammbäume, die deren Funktions- weise darstellen, ausgewählt. Auf Details wurde verzich- tet.

Bei den Büchern wurden nur solche ausgewählt, deren Titel auf Brandenburg Bezug nehmen. Bücher mit allge- meinem Bezug zum Bergbau wurden dem Bergarchiv Freiberg mit seiner Spezialbibliothek angeboten.

Nicht aufgelistet sind max. 50 Umzugskartons mit Fotos.

3 Mit der „aktenführenden Stelle“ war der Bestand gemeint.

Stichproben in Velten ergaben, dass es sich um Alben, Einzelfotos, Negative und Glasplatten handelt, die nur teilweise beschriftet sind. Eine schnelle Entscheidung vor Ort über Aufbewahrung oder Kassation und außerdem eine Zuordnung zum jeweiligen Landesarchiv war nicht möglich. Da die Mehrzahl der Fotos Brandenburg betrifft, hat das BLHA zunächst alle Kartons übernommen, um dann in Ruhe eine Entscheidung zu treffen.

Aber nicht nur das Masseproblem erwies sich als Her- ausforderung, sondern auch die Bestandsbildung und die Aktentitel selbst. Beispielsweise differenziert der Bestand

„Senftenberg“ für den Zeitraum bis 1980 nicht zwischen der VVB Braunkohle Senftenberg (Wertkategorie I) und dem der VVB unterstehenden Braunkohlenkombinat Senftenberg (Wertkategorie III). Die Akten wurden des- halb alle wie Akten der VVB behandelt. Viele Aktentitel waren so unpräzise, dass sie von vornherein aus der Bewertung ausgeschlossen werden konnten, z. B. „EDV, Originale“ oder „abgelegte Bohrungen“.

Neben der Bewertung der Excel-Dateien durch das BLHA bot sich die Rhenus Offi ce Systems GmbH an, die archiv- würdigen Positionen aus den 2004/05 bewerteten Ablie- ferungsverzeichnissen mit der neu erstellten Datenbank abzugleichen und die so ermittelten Akten für die Überga- be vorzubereiten.

Im Ergebnis konnten 2008 ca. 455 laufende Meter Akten, Zeichnungen und Fotos mit 9 053 Verzeichnungseinhei- ten übernommen werden, verpackt in großen und kleinen Umzugskartons und Zeichnungsrollen. Unausgepackt wurden sie in der Außenstelle Frankfurt (Oder) eingela- gert, 2009 werden sie in das neu eingerichtete Außenma- gazin in Potsdam-Golm umgelagert. Für die Aufbereitung wird voraussichtlich noch eine geraume Zeit vergehen.